ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第298号

ODAメールマガジン第298号は,ラオス人民民主共和国からの「懐かしい国ラオス」,「ラオスの首都ビエンチャンでの総合的な都市開発計画に基づくわが国の支援と歴史的地区保全へ向けての活動」と「国際熱帯木材機関を通じた途上国支援~持続可能な森林経営を目指して~」をお届けします。

懐かしい国ラオス

原稿執筆:在ラオス日本国大使館 北川 陽介 二等書記官

ラオスは,タイ,ベトナム,ミャンマー,中国に囲まれた海を持たない内陸国です。日本の本州と同じくらいの大きさの土地に,約690万人の人々が暮らしています。ラオスの国土は,東南アジア最大の河川であるメコン河に沿って広がり,森林が多く,豊かな自然環境に恵まれています。

首都のビエンチャンは,ラオス最大の都市であるものの,人口が約79万人と少ないため,他の東南アジアの大都市のような喧騒はあまりありません。超高層ビルがない緑の多い市内中心部では,白い外壁に赤い屋根を持った政府庁舎の建物や仏教寺院などが,調和のとれた都市景観を形成しています。街中では,民族衣装であるシン(スカートのようなもの)を身に付けたラオス人女性や,橙色の袈裟を着た僧侶をよく見かけ,ラオスの生活に根付いている伝統や文化を身近に感じることができます。

また,この国を訪れる年配の日本人からは,ラオスに来ると昔の日本を見ているようで懐かしい気持ちになるという感想をよく聞きます。周囲を山に囲まれた水田の風景に,自然や伝統・文化が混在する街並みに,または,大家族が一緒に仲良く暮らしている様子に昔の日本の面影を感じるのかもしれません。

高層ビルがなく緑の多いビエンチャン中心部

高層ビルがなく緑の多いビエンチャン中心部

今年は,日・ラオス外交関係樹立60周年の年です。

これまで,日本とラオスは友好的な関係を築いてきました。友好の証として,ラオスから京都市に子ゾウが4頭寄贈されたニュースを最近聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。ラオスのことを詳しく知っている日本人はあまり多くないかもしれませんが,様々な魅力を秘めている国ですので,これを機にラオスへの理解が深まることを期待しています。

農作業風景

農作業風景

経済的な指標から判断すると,ラオスは開発途上国の中でも後発開発途上国に分類されます。日本はラオスにおける最大の援助国のひとつとして,これまで,空港,橋梁,道路,病院,学校の建設などを進めてきました。近年では,日本を含めた各国の支援もあり,ラオスは順調な経済成長を続けています。

日本の支援で整備した空港

日本の支援で整備した空港

しかしながら,経済成長の一方で,いまだに多くの人々が生産性の低い農業に従事しており,十分な現金収入を得られず,教育も満足に受けることができない貧しい生活を送っています。山岳地帯で暮らす人々の暮らしを支えてきた森林は,焼畑や違法伐採により減少してきています。医療施設も整備が遅れており,首都のビエンチャンですら十分な医療を受けることができず,妊婦や乳幼児の死亡率が非常に高いのが現状です。生活インフラの整備も十分ではなく,私の勤務する大使館でも水道水の供給能力不足により断水する日があるほどです。

また,経済成長に伴う問題も表面化してきています。ビエンチャン市内では大型商業施設や30階を超える高層ビルの建設が進み,街を走る車の台数も増えるなど,経済成長を肌で感じることができます。しかし,その一方で,景観破壊,大気汚染,廃棄物処理の問題が深刻化しています。経済の成長とともに,ラオス人の生活スタイルは変わっていくのでしょうが,ラオスらしい都市景観などが,失われてしまうのは残念でしかたがありません。ラオスの魅力が大きく損なわれることなく社会が発展していけるよう,日本が経済成長の過程で学んだ多くの経験や反省点をラオスと共有していければと思います。

ラオスの首都ビエンチャンでの総合的な都市開発計画に基づくわが国の支援と歴史的地区保全へ向けての活動

原稿執筆:JICA ラオス事務所 岸上 明子 企画調査員

ラオスの首都ビエンチャンでは,1995年に52万人であった人口が2009年には79万人へと約150%に増加し,幹線道路沿いから郊外に広がっていた農地や森が市街地へと変わり,都市は約2倍の面積に拡大しました。

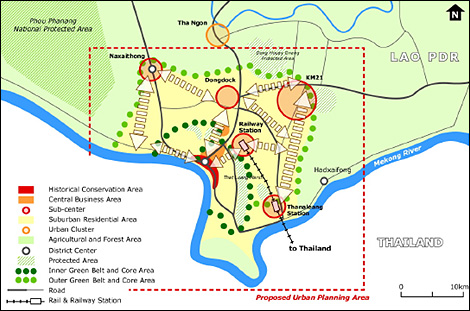

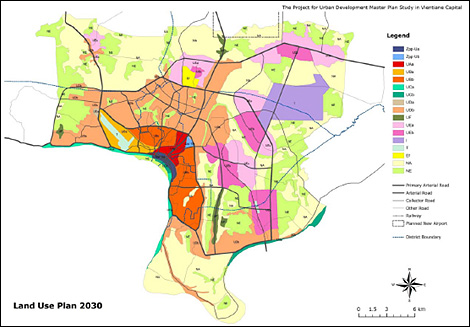

速いスピードで都市化が進む一方,都市部での安全な水道水の普及,道路網や公共交通の整備,ごみ問題,郊外の農村景観の消失や歴史的建物の保全などの課題は山積みとなっていき,ビエンチャン遷都450 周年にあたる2010年,日本の支援により,総合的な都市開発計画に基づいた新たな計画を策定することとなりました。

(報告書: http://libopac.jica.go.jp/images/report/P0000253706.html )

)

図1.マルチコア都市構造計画図(コアアーバンエリア)

図1.マルチコア都市構造計画図(コアアーバンエリア)出典: The Project for Urban Development Master Plan Study in Vientiane Capital, Final Report

図2. 2030年の土地利用計画図

図2. 2030年の土地利用計画図出典: The Project for Urban Development Master Plan Study in Vientiane Capital, Final Report

新計画の中で提案された道路・交通,上水道,下水・汚水処理,雨水排水,廃棄物管理,公園緑地・オープンスペース,都市景観等の基本構想に沿って,2010年以降,わが国のODAを通した以下の8つのプロジェクトが首都ビエンチャンで準備・実施されてきています。

- 無償資金協力「首都ビエンチャン市公共バス交通改善計画」

- 技術協力「ビエンチャンバス公社運営能力改善プロジェクト(Phase I &II)」

- 基礎情報収集調査「低公害型交通システム基礎情報収集調査」

- 技術協力「JICA-ASEAN連携ラオスパイロットプロジェクト環境コンポーネント」

- 技術協力「都市開発管理プロジェクト」

- 技術協力「首都ビエンチャン都市水環境改善プロジェクト」

- 無償資金協力「環境的に持続可能な都市における廃棄物管理改善計画」

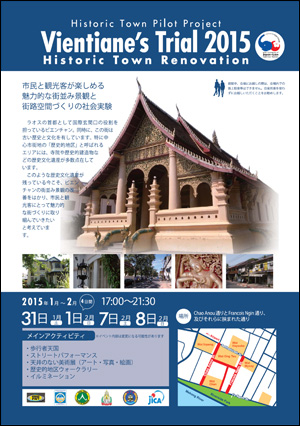

今回は,JICAの「都市開発管理プロジェクト」の中で1月末に実施された魅力的な街並みの保全・活用に向けたイベントについて紹介します。

イベント 「Vientiane’s Trial」パンフレット

イベント 「Vientiane’s Trial」パンフレット

ビエンチャンは,国際玄関口の役割を担っていると同時に,中心市街地には寺院や歴史的建造物などの歴史文化遺産を多数有する歴史的地区があるなど,観光都市の役割も担っています。JICAは,このような歴史文化遺産を保全しながら都市が発展していけるよう,計画や規則づくりなどを支援してきています。

本イベントでは,歴史的地区にあり,観光客やビエンチャン市民が多く訪れる通りを中心に,路上駐車を一掃するとともに,車の通行の激しい場所を歩行者へと開放して,ウォークラリーや天井のない美術展,「ビエンチャンの歴史と文化」をテーマとする写真・絵画コンテストなど様々なアクティビティを実施しました。

ラオス国立大学の学生によるイベントの説明風景

ラオス国立大学の学生によるイベントの説明風景プロジェクト専門家渡辺氏撮影

絵画コンテスト授賞式(日本大使より表彰)

絵画コンテスト授賞式(日本大使より表彰)プロジェクト専門家小竹氏撮影

プロジェクトの実施機関であるビエンチャン市だけではなく,ラオス国立大学建築学部,国立美術学校(National Institute of Fine Arts),ビアラオ会社(ラオスの最大手ビール会社)が強力なパートナーとしてイベントに参加してくれました。また,在ラオスのフランス大使館からも支援を受けました。

障害者によるパフォーマンス。大きな拍手があった。

障害者によるパフォーマンス。大きな拍手があった。プロジェクト専門家渡辺氏撮影

ラオスの伝統舞踊の披露

ラオスの伝統舞踊の披露プロジェクト専門家小竹氏撮影

イベントを実施した週末には,通常の2倍以上のビエンチャン市民,観光客が歴史地区を訪れただけでなく,車いすの方や,ベビーカーや小さい子供連れの方などが安心して通りを歩き,イベントを楽しみました。

今回のイベントは魅力的な歩行者空間,景観整備を行うことが地域経済の活性化や歴史地区の街並み保全につながっていくことを地域住民にも理解してもらえる大きな一歩となったと言えます。この試みを着実な一歩とできるよう,景観規制の策定への側面支援,そして地域住民や事業者が主役となった景観形成の取組を2015年度も引き続き促進していきたいと思います。

国際熱帯木材機関を通じた途上国支援 持続可能な森林経営を目指して

原稿執筆:国際協力局地球環境課 山田 哲 外交実務研修員

【世界の森林の減少・劣化】

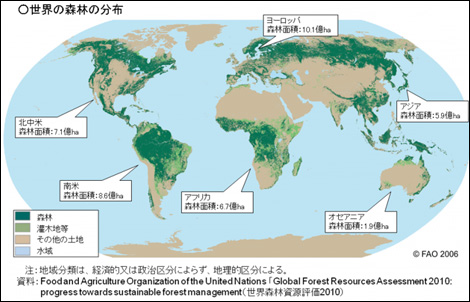

世界の森林は,2000年から2010年までの10年間に,植林等による増加分を差し引いても,年平均で521万ヘクタール減少しています。

森林の減少・劣化は,地球温暖化,生物多様性の損失,砂漠化の進行など,地球規模での環境問題を更に深刻化させるおそれがあります。このため日本は,各国政府や国際機関等と協力して,持続可能な森林経営を推進するとともに,開発途上地域における森林の整備・保全に協力しています。

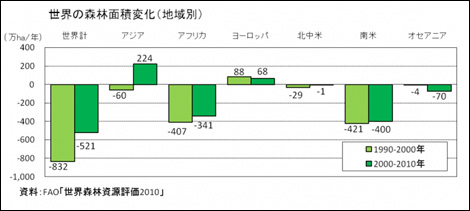

DAC・OECDの統計によれば,2008年から2012年にかけての全世界での森林分野に対するODA額は7.2億ドルから12.3億ドルに増加しています。

日本の拠出額は,年毎の変動はあるものの,2008年が2.4億ドル,2012年が2.5億ドルとほぼ横ばいであり,近年のノルウェーを除くとトップドナーです。

【ITTOを通じた支援】

日本は国際熱帯木材機関(ITTO)を通じて森林分野への拠出を行っています。ITTOは「1983年の国際熱帯木材協定」(1985年発効)に基づき,1986年に設立された日本(横浜)に本部を置く国際機関です。熱帯林の持続可能な経営の促進と,合法的に伐採された熱帯木材の貿易の発展を目的として,加盟国(熱帯木材の生産国及び消費国)間の政策協議や国際協力を推進しています。現時点での加盟国・地域は,生産国33か国,消費国36か国の計69か国とEUです。

2013年5月,日本はITTOのプロジェクト「コミュニティ参加型森林回復計画(コートジボワール)」に1億8,300万円の拠出を行いました。

西アフリカのコートジボワールでは,かつて国土の6割を占めていた森林が開発や過剰な商業伐採や違法伐採などにより急速に減少しました(2010年には国土の約3割まで減少)。その上,2002年,内戦により国家を二分する状況の下で多数の国内避難民が森林地域へ侵入し,燃料用等に多くの木々を伐採したことから,森林の荒廃がさらに進みました。

このため日本は,コートジボワールにおいて活動実績のある国際熱帯木材機関(ITTO)と協力してこの事業を実施しています。この事業は,樹木と農作物を同時に植栽するアグロフォレストリー方式の導入により,樹木を育成している間にも農作物の収穫を通じて地域住民の生計向上を図ると同時に住民参加の苗木生産を通じて生産技術の向上を図ることにより,持続可能な森林経営に関する能力強化を支援します。

地域住民への説明会

地域住民への説明会

この事業の実施により,東京ドーム430個分にあたる約2,000ヘクタールの荒廃した森林の修復と再生を目指します。また,同国内の約14万ヘクタールの森林の保全に努め,これ以上の荒廃を抑制します。ほかにも,森林修復,再生のための技術や経験が同国の環境・水・森林省や森林開発庁に蓄積されるので,荒廃した森林対策及び持続可能な森林経営が全国的に展開されることが期待されています。

荒廃した森林の様子(住民による現地確認)

荒廃した森林の様子(住民による現地確認)