2 中東地域情勢

(1)イラク

2018年5月、イラクでは、前年12月にISILからのイラク全土の解放を宣言した後、初の国政選挙である国民議会選挙が実施され(前回は2014年4月に実施)、その後、10月にサーレハ大統領が選出され、同月にアブドルマハディー首相を首班とする新政権が発足した(ただし、発足時点で全22閣僚中8閣僚が未就任)。また、クルディスタン地域においても9月に地域議会選挙が実施され(前回は2013年9月に実施)、新たな地域政府組閣に向けた政党間の調整が進められている。

日本はイラク自身の復興を後押しすべく、引き続き水・電力分野等における円借款事業を通じてイラクのインフラ復興に貢献している。また、イラクでは、ISIL解放作戦を通じて発生した大量の国内避難民の帰還が復興に向けた第一の課題となっており、日本は、前年に続き2018年も、避難民の早期帰還・定着を目的とした1億ドル規模の支援を国際機関経由で実施した。なお、2月には、イラクから国会議員等5人が訪日し、日本の知見を復興や国民融和に役立てることを目的とした「知見共有セミナー」に出席した。

治安面では、ISIL戦闘員は依然としてイラク国内に潜伏し、散発的なテロ活動を行っている。また、7月以降、水・電力不足や公共サービスの改善を要求する住民デモが南部のバスラ県を中心に発生し、9月には在バスラ・イラン総領事館がデモ隊により放火される事案が発生した。その後、デモは収束したが、依然としてバスラ県等の住民の不満は続いており、新政府の課題となっている。

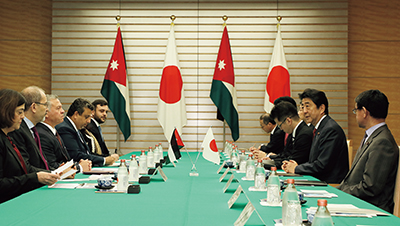

日・イラク関係では、2月に佐藤外務副大臣がクウェートで開催されたイラク復興支援会議に出席し、日本からの対イラク支援の継続を表明した。4月には安倍総理大臣とアバーディー首相の出席の下、両国政府が「イラクの治安改善のための経済開発に係る東京会議」を開催し、安倍総理大臣から治安と開発を一体的に捉えた新しいアプローチによりイラク政府の取組を国際的に支援していくことを提唱した。12月には薗浦内閣総理大臣補佐官がイラクを訪問し、新政府への安倍総理大臣からの祝意を伝達するとともに、2019年に外交関係樹立80周年を迎える両国間の交流促進などを図っていくこと等を確認した。

(4月5日、東京 写真提供:内閣広報室)

(2)シリア

ア 情勢

2011年に始まったシリア危機は、約50万人とも言われる死者、500万人以上の難民、約630万人の国内避難民を発生させるなど、今世紀最悪の人道危機と言われる状況が継続している。

ISILの勢力が大きく後退する一方、2018年には、シリア政府による反体制派への攻勢が活発化し、4月にダマスカス東部の東グータ地区がシリア政府軍に制圧されたほか、5月にはホムス北部、7月にはダラア等シリア南西部がシリア政府軍により制圧された。シリア政府によるシリア北西部イドリブ周辺地域への大規模攻撃が発生する可能性が懸念される中、9月17日にロシア・トルコ首脳会談がロシアのソチで開催され、イドリブ周辺地域に非武装地帯を設定することなどが合意された。この合意により当面イドリブに対するシリア政府軍の大規模攻撃は回避されたが、同地帯の反体制派の中にはロシア・トルコ合意に反対する勢力がいるとも報じられており、合意がどれだけ継続するかについては予断を許さない状況である。

なお、4月に東グータ地区に対するシリア政府の攻勢が強化される中で化学兵器が使用された事案を受け、4月14日に米国・英国・フランスによるミサイル攻撃が行われた。

また2018年1月には、シリアにおけるクルド勢力の拡大を懸念するトルコが、クルド勢力が支配するシリア北西部アフリーンに対する作戦を開始し、3月には同地域を制圧した。その後、6月に米・トルコ間でマンビジュからクルド勢力が撤退することが合意されたが、12月12日、エルドアン・トルコ大統領が、シリア北部のユーフラテス川以東の地域において軍事作戦を開始すると発言しており、引き続きシリア北部情勢は流動的である。

このほか、シリア国内におけるイランやヒズボラの影響力が拡大していることを懸念するイスラエルによるシリア国内への攻撃が複数回発生した。また、12月19日には、トランプ米国大統領が、これまでシリア民主軍を支援して対ISIL軍事作戦を行ってきた米軍をシリアから撤退させると発表した。

イ 政治プロセス

2018年1月30日、ロシアのソチで、シリア国民、武装勢力、宗教関係者等を幅広く招いて「シリア国民対話会議」が開催され、憲法改正を議論する憲法委員会の設立が合意された。その後国連特使の仲介で憲法委員会のメンバー選定が行われているが、関係者の同意が得られずに難航し、政治プロセスの進展は停滞した。

ウ 日本の取組

日本は、一貫してシリア危機の軍事的解決はあり得ず、政治的解決が不可欠であるとの立場をとっている。同時に、継続的な支援を通じて人道状況の悪化に歯止めをかけることも重要であると考えている。そのため日本は、シリア情勢が悪化した2012年以降、2018年末までに25億ドル以上のシリア及び周辺国に対する人道支援を実施してきた。引き続き、日本の強みである人道支援を中心に、国際社会と緊密に連携しながら、シリア情勢の改善及び安定のために取り組んで行く考えである。

(3)イラン

日本の約4.4倍の国土を有し、人口約8,000万人を抱えるイランは、豊富な天然資源に恵まれたイスラム教シーア派の地域大国である。日本は、原油の安定供給及び中東地域の安定確保の観点から、伝統的な友好関係を維持・強化させてきた。

トランプ米国大統領は就任後、イランの地域を不安定化させる活動等に厳格に対処すべきとの立場をとっており、2018年5月、トランプ大統領は、2015年7月にイランとEU3(英仏独及びEU)+3(米中露)との間で合意された「包括的共同作業計画」(JCPOA)を離脱し、JCPOAに基づき停止していた米国の対イラン制裁を再適用するための作業を開始すると発表した。米国は、8月に対イラン制裁の一部について再適用を開始し、11月には原油輸入等の分野を含む対イラン制裁について全面的に再適用を開始した。国際原子力機関(IAEA)はイランの履行状況を継続的に検証・監視しており、米国によるJCPOA離脱表明後もイランによるJCPOA上のコミットメントが履行されていることを報告している。

日本は、国際不拡散体制の強化と中東の安定に資するJCPOAを支持するとの立場であり、イランによるJCPOA上のコミットメント(約束)の履行を支援するために2月にイラン原子力庁職員に対して原子力安全に関する集団研修を、7月にはIAEAと協力しイラン原子力庁職員に対して保障措置の集団研修を実施した。

米国によるJCPOA離脱以降、日本は、米国による対イラン制裁の再適用が日本のエネルギーの安定供給や日本企業の活動に悪影響が及ぼされるべきでないことを、4度にわたる日米協議を含む累次の機会に米国に対して申し入れた。11月に米国は、国防授権法上の例外規定を日本に適用すると発表した。

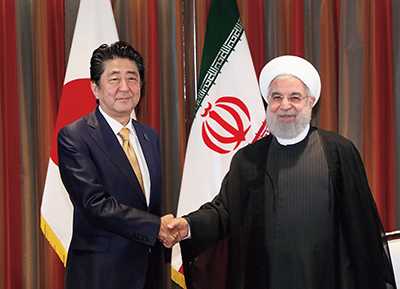

9月の国連総会では、ローハニ政権発足後7回目となる日・イラン首脳会談(米国・ニューヨーク(米国))が開催され、安倍総理大臣から、環境、医療、防災等の分野で、イラン国民に裨益(ひえき)する協力を実施してきており、2019年は日・イラン国交樹立90周年であり、両国の伝統的友好関係を一層発展させていきたいと述べるとともに、日本のJCPOAに対する支持を改めて伝達した。また、3度にわたる日・イラン外相会談(4、8、11月)及び日・イラン外相電話会談(5月)では、JCPOAやイエメン、シリアを含む地域情勢に関して率直な意見交換が行われた。

(9月26日、米国・ニューヨーク 写真提供:内閣広報室)

(4)湾岸諸国(イエメンを含む。)

湾岸諸国(サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、オマーン、カタール、クウェート、バーレーン)は、日本にとってエネルギー安全保障等の観点から重要なパートナーである。また同時に、これら諸国は、石油依存からの脱却や産業多角化、人材育成等を重要課題として位置付けており、日本としてもその実現に向けて協力してきている。その好例としては、サウジアラビアが2016年に発表した脱石油依存と雇用創出のための「サウジ・ビジョン2030」に基づく二国間協力の新たな羅針盤とも言える「日・サウジ・ビジョン2030」が挙げられる。

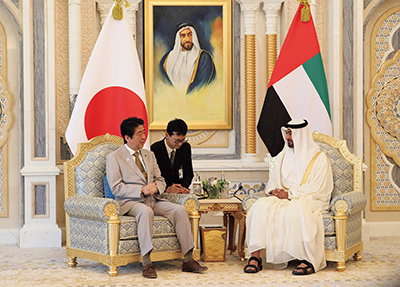

2018年は、3月にガーニム・クウェート国民議会議長、4月にアブダッラーUAE外務・国際協力相、5月にファーレフ・サウジアラビア・エネルギー産業鉱物資源相、スルタン・ビン・サルマン・サウジアラビア国家遺産観光庁長官、9月にジャーブリー・オマーン・ドゥクム経済特区機構長官等が訪日した。一方、日本からは、4月に安倍総理大臣がUAEを訪問し、エネルギーを超えた幅広い分野の二国間協力を打ち出したほか、河野外務大臣が10月にマナーマ対話に出席のためバーレーンを訪問し、また12月にドーハ・フォーラム2018に出席のためカタールを訪問した。河野外務大臣のマナーマ対話への出席は2017年に続き2年連続であり、2017年は日本の中東外交政策である「河野四箇条」を通じた、中東地域の安定化に向けた日本の積極的役割について述べ、2018年は日本の近代化の経験・知見をいかした中東諸国の改革支援(特に、教育、人材育成及び若者のエンパワーメント)に取り組むと表明した。また河野外務大臣のドーハ・フォーラム2018への出席は、日本の外務大臣として初めて実現したものであり、世界の共通課題に協力して対処する重要性を強調した。さらには9月に薗浦総理大臣補佐官がオマーンを訪問し、エネルギー・観光・防衛分野等を中心とした協議を行うなど、湾岸諸国との間で活発な要人往来が行われた。

(4月30日、アラブ首長国連邦・アブダビ 写真提供:内閣広報室)

地域情勢については、2017年6月に発生した、サウジアラビア、UAE、バーレーン、エジプト等によるカタールとの外交関係断絶は、サバーハ・クウェート首長による仲介外交や12月の湾岸協力理事会(GCC)首脳会合での協議にもかかわらず、膠着(こうちゃく)状態が続いている。

10月には、シリアで拘束されていた邦人ジャーナリストが、カタール政府からの協力もあって解放されたことを受け、安倍総理大臣からタミーム・カタール首長、河野外務大臣からムハンマド・カタール副首相兼外相へ謝意を伝達した。

また、同月、在イスタンブール・サウジアラビア総領事館でサウジアラビア人ジャーナリスト殺害事案が発生し、欧米を始めサウジアラビアへの批判的論調が急速に拡大する事態が見られた。

イエメンでは、首都サヌアを支配する反政府勢力ホーシー派と政府軍及びサウジアラビアを中心とするアラブ連合軍との間で戦闘が継続し、12月、ホデイダでの停戦が合意されたものの、和平に向けた見通しは依然不透明である。この一年の動きとしては、6月に、アラブ連合軍がイエメン西部の港湾都市ホデイダの奪還作戦を開始した。ホデイダでの戦闘激化に伴い同市の人道状況が悪化する中、米国による停戦の呼びかけ等もあり、和平に向けた機運が高まる中、12月にストックホルム(スウェーデン)近郊で当事者間協議が開催され、ホデイダでの停戦合意等が実現した。

イエメンは、食料不足、医療・保健サービスの欠如を始めとする深刻な人道危機に直面しており、国際社会の支援が求められている。日本は2015年1月から2018年12月までの間、国連機関等との連携を通じて計約2億ドル以上の支援を実施してきており、引き続きイエメンの安定に向けた支援を継続していく。

(5)イスラエル

イスラエルは、高度な先端技術開発やイノベーションに優れており、日本の経済にとって重要な存在であると同時に、中東地域の安定にとっても重要な存在となっている。イスラエルも近年、外交の多角化の一環として日本を含むアジア諸国との関係を拡大しており、日本とイスラエルは特に経済面の協力関係を飛躍的に強化してきている。2013年と比較し、日本からの進出企業数が約3倍、投資額は120倍に増えた。在イスラエル大使館では、6月に日本イノベーションセンターを開設して、日本企業とイスラエル企業の関係構築を積極的に支援している。

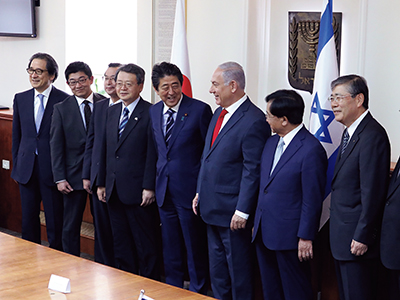

5月2日、安倍総理大臣は3年ぶりにイスラエルを訪問してネタニヤフ首相と会談し、近年の経済関係の発展を歓迎しつつ、政治・安全保障面も含めて協力を進めていくことを確認した。その後、両国間では、10月に初めての外務・防衛当局間(PM)協議、11月に第4回サイバー協議及び軍縮不拡散協議を行った。また、2017年から2018年にかけてだけでも8人の閣僚が来日するなど、各分野の政府間対話も盛んに行われた。

(5月2日、イスラエル・エルサレム 写真提供:内閣広報室)

(6)パレスチナ

パレスチナは、1993年のオスロ合意等に基づき、1995年からパレスチナ自治政府(PA)が西岸及びガザで自治を開始し、2005年1月の大統領選挙でアッバース首相が大統領に就任した。しかし、その後、アッバース大統領率いるファタハと、ハマスとの間の関係悪化により、ハマスが武力でガザ地区を掌握した。2017年10月には、エジプトの仲介を経て、ファタハとハマスがガザにおけるPAへの権限移譲に向けて原則合意したが、合意の履行は進んでおらず、依然として西岸をファタハが、ガザ地区をハマスが実効支配する分裂状態が継続している。

2018年5月1日、安倍総理大臣は3年ぶりにパレスチナを訪問してアッバース大統領と会談した。会談では、厳しい状況にあるパレスチナに対し、日本が引き続き支援していくことなど、中東和平問題等につき幅広く意見交換を行った。また、翌2日には、日本が主導する「平和と繁栄の回廊」構想の旗艦事業である「ジェリコ農産加工団地(JAIP)」を訪問し、着実に進展する日本の支援の状況を確認した。

日本は、中東和平に関し、当事者間の信頼醸成を促すべく「平和と繁栄の回廊」構想及び「パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合(CEAPAD(シーパッド))」等、独自の取組を行っています。「平和と繁栄の回廊」構想は、2006年に立ち上がった構想で、日本、パレスチナ、イスラエル、ヨルダンの地域協力により、パレスチナの経済的自立を促す中長期的取組です。また、CEAPADは、東アジアの経済発展の知見や経験を動員しパレスチナの国造りを支援すべく、2013年2月に日本が立ち上げた地域協議の枠組みです。

以下では、「平和と繁栄の回廊」構想の旗艦事業であるジェリコ農産加工団地(JAIP(ジャイプ):Jericho Agro-Industrial Park)及びCEAPADについて紹介します。

JAIPは、ジェリコ市郊外にパレスチナ人の中小企業の操業拠点となる農産加工団地を建設する計画です。2018年12月現在、パレスチナ民間企業13社(オリーブ葉エキスのサプリメント、ペーパータオル、石けん、飲料等の生活用品の生産等)が操業しており、約200人の雇用を生み出しています。さらに19社が入居契約しています。

2018年5月、安倍総理大臣はJAIPを訪問しました。これに先立ち、2017年12月に河野外務大臣がJAIPを訪問し、第2フェーズの除幕式に出席するとともに、「平和と繁栄の回廊」構想のグレードアップ計画として、JAIPの情報通信技術(ICT)分野への拡大及び物流の円滑化を表明しました。これを受け、全3フェーズのうち現在第2フェーズを開発中です。2018年10月にはパレスチナにおいてICT事業コンペが実施され、12月に同コンペの優秀者5人を日本に招待しました。

(5月2日、パレスチナ・ジェリコ 写真提供:内閣広報室)

2018年6月に河野外務大臣の主催の下、タイでASEAN諸国や韓国等が参加した閣僚級会合が開催され、今後のパレスチナへの支援分野を確認するとともに、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の重要性を再確認しました。河野外務大臣は同会合でJAIPの製品を紹介しました。

また、2018年10月には、日本が主導しCEAPAD参加国(タイ、インドネシア、マレーシア等)の大使等と共にパレスチナツアーを実施し、JAIPやUNRWA難民キャンプを視察しました。参加国の中にはイスラエルと国交のない国もあり、各国からは「非常に学びの多い訪問であった」と日本のイニシアティブに対して感謝の意が示されました。

(7)中東和平

ア 中東和平をめぐる動き

2014年4月にイスラエル・パレスチナ間の交渉が頓挫して以降、中東和平プロセスは停滞したままの状況が継続している。イスラエルの入植政策は継続し、双方の不信感は根強く、対話の再開には至っていない。また、ガザ地区の人道状況も悪い状態が続いている。

トランプ米国政権は、2017年12月にエルサレムをイスラエルの首都と認めるとの立場を表明し、2018年5月14日に米国大使館をテルアビブからエルサレムに移転した。これに対して、パレスチナでは抗議デモ等が実施され、ガザ地区では、パレスチナ人とイスラエル治安部隊との暴力的な衝突により、50人以上が死亡し、多くの負傷者が発生した。その後もガザ地区ではこうした衝突やガザ地区からのロケット弾の発射、ハマス拠点に対するイスラエル軍の空爆など、緊張した状態が断続的に発生している。

イ 日本の取組

日本は、国際社会と連携しながら、イスラエル及びパレスチナが平和に共存する「二国家解決」の実現に向けて政治・経済面から働きかけを行ってきている。2018年5月、安倍総理大臣がイスラエル及びパレスチナを訪問したほか、総理大臣、外務大臣、中東和平担当特使など、あらゆるレベルで政治対話を行ってきている。また、日本独自の取組である「平和と繁栄の回廊」構想(特集「日本の対パレスチナ支援(JAIP・CEAPAD)」124ページ参照)、イスラエル・パレスチナからの日本招へいプログラムなどを通じ、当事者間の信頼醸成に取り組み、和平の実現に不可欠な環境作りに貢献してきた。特に、「平和と繁栄の回廊」構想については、2018年4月、河野外務大臣は、ヨルダンで、イスラエル、パレスチナ、ヨルダンと共に四者閣僚級会合を開催した。また、日本はアジア諸国の経験とリソースをパレスチナ支援に活用するためにパレスチナ開発のための東アジア協力促進会合(CEAPAD)を主導し、6月にはCEAPAD閣僚級会合がバンコク(タイ)で開催された。

(8)ヨルダン・レバノン

ヨルダンは、混乱が続く中東地域において比較的安定を維持している。アブドッラー2世国王のリーダーシップの下で行われている過激主義対策、多数のシリア難民の受入れ、中東和平への積極的な関与など、ヨルダンが地域の平和と安定のために果たしている役割は、国際的にも高く評価されている。

日本との関係では、5月に安倍総理大臣がヨルダンを訪問してアブドッラー2世と首脳会談を行ったほか、4月に河野外務大臣がヨルダンを訪問してテロ対策について協議するアカバ・プロセスの共同議長を行い、12月も再びヨルダンを訪問し、第1回外相間戦略対話を実施した。ヨルダンからも、3月にサファディ外相が来日し、11月にはアブドッラー国王王妃両陛下が来日するなど、首脳・閣僚級の往来が一層頻繁に行われており、伝統的に良好な両国の関係は戦略的パートナーシップへと進化している。両国は、外交、安全保障や経済等、幅広い分野における二国間関係の更なる発展と中東地域の安定に向けた協力の進展に向け連携していくことで一致した。

日本は地域安定の要であるヨルダンを重視し、2018年もビジネス環境、雇用及び財政持続可能性に関する改革のための開発政策借款に係る交換公文の署名及び書簡の交換を行うなど、ヨルダンの社会的・経済的安定に貢献している。

レバノンは、キリスト教やイスラム教を含む18の宗教・宗派が混在するモザイク国家である。2014年5月のスレイマン大統領の退位以来、約2年半ぶりとなる2016年10月にアウン前自由愛国運動党首が大統領に選出された。これに伴い、同年12月にはハリーリ内閣が成立した。ハリーリ内閣の下、各種政策への取組が行われ、2017年6月には懸案であった新選挙法が成立した。同選挙法に基づき、2018年5月には2009年以来となる議会選挙が平和裏に行われ、ハリーリ首相が首相の指名を受けたが、宗派間の調整が難航し、まだ組閣には至っていない。

レバノンは、シリア情勢の影響等困難な諸課題に直面しているが、同国の安定は中東地域の安定と繁栄の鍵である。日本はレバノンに対しても、シリア難民及びホストコミュニティーへの人道支援等を行っている。

(9)トルコ

トルコは、地政学上重要な地域大国であり、北大西洋条約機構(NATO)加盟国として、EU加盟に向けた取組など欧米重視の外交を基本としつつ、中東・アジア・アフリカ地域への多角的な積極外交を展開している。また、1890年のエルトゥールル号事件3に代表されるように、歴史的な親日国である。

2018年6月24日に行われた大統領選挙では、エルドアン大統領が52.59%の得票率(投票率86.24%)で再選された。同時に実施された議会選挙では、与党・公正発展党(AKP)は民族主義者行動党(MHP)と共和同盟を組んで、全体で57.4%の議席を獲得したが(600議席中344議席)、公正発展党単独としては議席の過半数を獲得できなかった。

今回の選挙をもって、議院内閣制から実権型大統領制へと移行され、大統領に権限が集中する体制となった。また、省庁改編が行われ、首相職が廃止、閣僚ポストは26から17へ、省庁数は22省から16省に削減された。また、新たに副大統領職が設けられた。

2016年7月15日のクーデター未遂事件後に発出された非常事態宣言は、2018年7月に解除された。

外交面では、約330万人のシリア難民受入れを行っており、難民問題への対応等をめぐり欧米諸国との緊張が高まる一方、シリア情勢に関し、ロシア及びイランとアスタナ・プロセスを通じて緊張緩和地帯の創設などの協力を行っている。また、自国の安全保障を理由に「ユーフラテスの盾」作戦や「オリーヴの枝」作戦を実施してシリア国内に進軍している。米国在住のギュレン氏の身柄引渡し、米国によるPYD/YPG(クルド独立運動を行うトルコのテロ組織PKKのシリアでの活動組織とされる)への武器供与、トルコによるロシアからのS400対空ミサイルシステムの購入等をめぐって緊張していた対米関係は、クーデター未遂事件関係グループ等に支援していたという理由でトルコが身柄を拘束していたブランソン米国人牧師の処遇をめぐって更に緊迫し、米・トルコ間で追加関税等の制裁措置発動の応酬へと発展した。これにより8月にはトルコ・リラが暴落した。その後10月にブランソン氏は事実上釈放され、リラは徐々に回復しており、対米関係の緊張は解けつつある。

日本との関係では、9月にニューヨーク(米国)で、12月にブエノスアイレス(アルゼンチン)で首脳会談が実施された。また、8月にはシンガポールで、11月には東京で外相会談が行われた。

(10)アフガニスタン

アフガニスタンでは、ガーニ政権が6月に反政府組織タリバーンとの間で史上初めての3日間の一時停戦を実現する等、和平に向けた取組を進めている。また、米国を始めとする諸外国も同国の和平に向けて積極的な動きを見せているものの、いまだ和平合意には至っておらず、今後の動向が注目される。10月20日には、8年ぶりに下院選挙が実施された。不安定な治安状況で選挙が実現したこと自体は評価できるものの、一部の投票所で機材の不備により投票が行われない等の課題も見られた。11月28日には、アフガニスタンに関するジュネーブ閣僚級会合が開催され、日本を代表して佐藤外務副大臣が出席した。同会合にて、国際社会はアフガニスタンに対し汚職等の更なる改革に着手することを求めた上で、引き続き、アフガニスタンを支援することを示した。アフガニスタン側より、改革の意志及び和平に関する行動計画が示された。

(11)エジプト

アフリカ大陸の北東に位置し、地中海を隔てて欧州に接するエジプトは、中東・北アフリカ地域の安定に重要な役割を有する地域大国である。

経済面では、2016年秋からの変動相場制への移行、燃料補助金改革や付加価値税導入等の改革により、外貨準備高や海外直接投資を含むマクロ経済が改善傾向にある。

日・エジプト関係は、2016年2月のエルシーシ大統領訪日以降、日本式教育の導入やエジプト人留学生及び研修生の受入拡大、エジプト・日本科学技術大学(E-JUST)への支援強化を含む「エジプト・日本教育パートナーシップ(EJEP)」や大エジプト博物館建設計画等の協力案件が着実に進んでいる。

2018年も要人往来は活発に行われた。エジプトからは2月にシャウキー教育相、10月にアブドゥルガッファール高等教育相が訪日したほか、10月のシュクリー外相の訪日の際には、河野外務大臣との間で「日・エジプト外相間戦略対話」が行われた。日本からは、3月に堀井学外務大臣政務官がエジプトを訪問した。

日本からエジプトへの観光客は増加傾向にあり、12月には、前年再開された日・エジプト間の直行便が週2便に増便された。今後、二国間の投資・往来の拡大が期待される。

3 エルトゥールル号事件の詳細については、http://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/da/page22_001052.html参照