ODA(政府開発援助)

青年海外協力隊50周年

草の根外交官・青年海外協力隊50周年

JICAボランティア事業の一つである青年海外協力隊は1965年に発足し,2015年に50周年を迎えました。草の根レベルで開発途上国の人々と生活と労働を共にし,現地の開発課題の解決に取り組む青年海外協力隊は,「顔の見える援助」として国内外から高い評価を得ています。外務省のホームページでは,JICAボランティアの目的の一つである,開発途上国と我が国との友好親善や相互理解の促進に着目し,「草の根外交官」とも呼ばれるJICAボランティアの外交的側面をご紹介します。

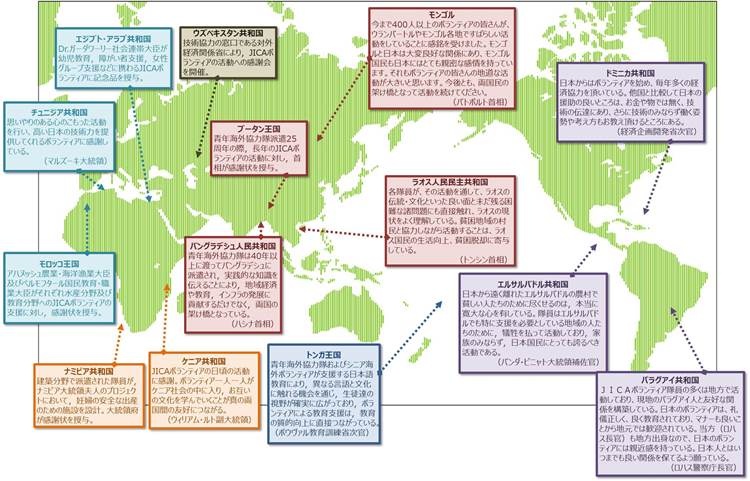

1 JICAボランティアに対する開発途上国の政府関係者等の評価

-

(エルサルバドル共和国)

(エルサルバドル共和国)

バンダ・ピニャト大統領補佐官との懇談会 -

(ラオス人民民主共和国)

アーサン副首相表敬 -

(ケニア共和国)

ウィリアム・ルト副大統領表敬

2 JICAボランティアの活動と日本に対する理解促進

JICAボランティアの活動は,開発途上国の社会的・経済的発展に貢献するのみならず,開発途上国の人々が日本を知る貴重な機会となっており,JICAボランティアという生身の日本人にふれることで,開発途上国の人々の日本に対する理解促進及び親日感情の醸成につながっていると言えます。

- トンガ王国:第二次世界大戦後,日本人を残忍に描いた映画が放映された影響から,かつてトンガにおける日本人に対する印象は,必ずしも良いものではなかったが,現在は好転し,好印象。それは、1970年代にJICAボランティアの派遣が開始され,トンガ国民が直接的に日本人と交流する機会が増えたことがひとつの要因として推察される。

- ナミビア共和国:ナミビアでは日本人は中国人と間違えられることが多いが,JICAボランティアの任地に行くと「こんにちは。」と声をかけてくれる。

- マラウイ共和国:マラウイ人の目線になって一緒に解決策を考え,彼らと共に実践するという,物資の提供ではなく協働する精神への理解を通じ,マラウイ人の日本に対する真の親近感が構築されている。

- メキシコ合衆国:JICAボランティアの多くは現地のコミュニティに入り,ボランティア活動とは別に,日本語教室,書道,着物など日本文化の紹介を精力的に行っており,メキシコ人にとって日本を知る貴重な機会であり,日本文化の情報発信という点でも重要。

- モロッコ王国:配属先は,JICAボランティアの活動内容のみならず,その活動を通じ,規律や他者への尊敬の念,調和を重視する日本人の人間性を高く評価しており,副次的に親日感の醸成に貢献。

3 JICAボランティア事業の特長

日本人の精神文化的側面への評価

JICAボランティア事業は我が国一般国民による国民参加型事業です。相手国政府やJICAボランティアの配属先からは,JICAボランティア事業にご参加頂いた方々が持つ専門性や経験に対する評価はもちろん,日本人の精神文化的側面(例えば,時間を守ること,仕事に対する勤勉さ,礼儀正しさ,5S(整理,整頓,清掃,清潔,躾)やカイゼンといったコンセプト等)が非常に高く評価されています。また,現地のやり方を尊重し,そこに暮らす人々の目線に立った活動もJICAボランティア事業の特長の一つです。

- コロンビア共和国:勤勉さや物事に真面目に取り組む姿勢,時間を守るといった基本姿勢の面や,新しい技術や考え方の導入,現実的で的確な助言をいただいた。

- インド:服装や生活習慣など,現地に溶け込む努力をし,また,自分の意見や日本のやり方を相手に押し付けることなく,現状をよく観察しながら無理のない程度に新しい知識や技術を導入している。

多様な職種と技術力の高さ

また,約200種類にもわたる多様な職種のボランティアを派遣している点もJICAボランティア事業の特長です。他の援助国政府やそれに準ずる機関が行っている海外ボランティア事業と比較しても,JICAボランティア事業の職種の多さ,さらに技術力の高さは開発途上国から高く評価されています。JICAボランティアの中でも,社会経験が豊富で高い技術力を持つシニア海外ボランティアは,技術力・専門性の観点で開発途上国から期待される存在と言えます。

- カンボジア王国:他国のボランティアが地方の学校や教育局に英語のボランティア派遣を実施している一方で、JICAボランティアは教育(理科、情操、体育、音楽)や職業訓練(溶接、工作機械、土木、電子、料理)、インフラ(下水、道路)、スポーツ(合気道、サッカー)等、幅広い分野で指導を行っている。

- モロッコ王国:JICAボランティアは小学校教諭,体育教諭,助産師,看護師等,専門資格を保有しかつ職業経験があるボランティアが多いため,他国のボランティアと比較し,専門性が高く,活動の質の高さが評価されている。

現地語能力の高さ

JICAボランティア事業は国内での派遣前訓練や現地での語学訓練を実施し,現地語の習得に力を入れています。現地語の学習を行っていない他国の海外ボランティア事業と比べ,現地語能力の高いJICAボランティアは現地の人々からより親しみをもたれているとの声が寄せられています。また,現地語で活動することにより,裨益者となる現地の人々に直接働きかけることができ,こうしたJICAボランティアの現地語能力の高さはアジアの国を中心に高い評価を得ています。

- モルディブ共和国:JICAボランティアは、着任後、地方島にて1ヶ月の現地語訓練及び現地生活訓練を受けており、現地語の習熟度は総じて高い。このような取組の実施が、現地に根ざして働くという熱心な姿勢を体現することとなり、職場及び地域住民にボランティアが信頼され受容される大きな要因の一つになっている。

- ケニア共和国:ケニアのTV番組において、青年海外協力隊員がインタビュー形式で出演し、2014年ブラジルサッカーワールドカップに関する話題について、自身のボランティア活動も交えつつ、スワヒリ語にて受け答えを行った結果、日本人なのにスワヒリ語をそこまで流暢に話すことができるのはなぜかといった好意的な反響が見られ、ボランティア活動の周知のみならず日本に対する好印象の形成につながった。

外務省はこれからもJICAボランティア事業を通じ,「顔の見える日本らしい援助」を実施していくため,国民の皆様がより参加しやすい環境整備をすすめるとともに,国民の皆様から,JICAボランティア事業に関する一層の理解を得られるよう,情報発信を行っていきます。