ODA(政府開発援助)

第500回ODA出前講座 開催報告

近畿大学

令和4年8月31日

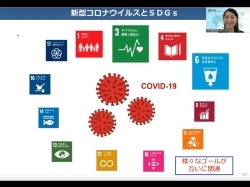

2022年4月~7月、近畿大学にて国際協力局国際保健政策室の吉橋明日香主査がODA出前講座を実施しました。今回は「日本の国際保健分野の支援から SDGsとの関わりを考える」をテーマとした講義を実施し、理工学部および情報学部の1年生約1,300名が受講しました。

参加者からの感想(抜粋):

- 世界には日本では考えられないほど貧富の差が大きい国があったり、女性や子供の安心が常に守られているわけではないところがあるなど、日本が一緒に考えて行動しなければならない課題があるとわかりました。

- ODAの支援はその国の発展を持続的に行っていくことを目標としていて、SDGsに通じる考え方だと感じました。

- SDGsの国の具体的な施策やODAなど、初めて聞いたことやあまり知らないことについて知ることができてよかったです。SDGsをどのようにして達成していくかが自分たちの今後の課題だと思うので、その方法について一例を学ぶことができてよかった。

- 政府が他の国にどのような支援をしているかということがわかりやすくてよかったです。また色々な団体がどのような活動をしているかを知ることができてとても勉強になりました。特にインドのデリーの地下鉄のお話はとても興味深く勉強になりました。

- 講座を通して日本が発展途上国に支援をしている理由が理解でき、国際情勢の見方が変わりました。

- 今まで日本がどのような支援を行っているのか知らず、勉強するきっかけになりました。また、同じ大学生が国際協力に携わっていることを知り、自分にもできることがあるのではないかと思いました。

- 新型コロナウイルス感染拡大により、ますます自国だけではなく世界全体でこれからの経済や生活について考えなければならないようになったので、普段から他の国との繋がりを大事にしていく必要があると感じました。

- 支援や援助が終わっても、その国が自立していけるように支援するのはすごいと感じました。

- 私の出身国も世界の国々に支援活働をしており、このような支援活働にとても賛同しています。

- 他国に支援を行っていることは中学や高校などの社会の授業で聞いていました。今日の講座では人口が多く、渋滞に悩まされているインドの首都に日本と同じような地下鉄が通っている写真を見て面白いと思えたし、支援を通じて国同士の関係もよりよくなると思えました。自分がODAの活動に関わっているわけではないが、日本からの支援を受けた国が将来自国の力で素敵な未来を創っていけるようになるといいなと思いました。

- SDGs(持続可能な開発目標)では、地球規模の課題は1つの国だけでも解決できるものではなく、世界中の国々が国境や分野を超えて協力しなければ改善できないことがよくわかり、誰一人取り残さず、経済、社会や環境問題に取組むことが大切だと感じました。

- グローバル化という言葉が聞かれるようになる前から、日本は世界各国に支援を行い、途上国を支えていたという点に驚きました。