ODA(政府開発援助)

第447回ODA出前講座 開催報告

山陽女子短期大学

令和元年12月24日

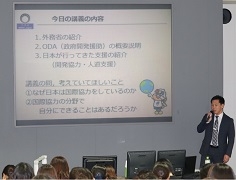

2019年11月6日,広島県の山陽女子短期大学にて,国際協力局政策課の大日方主査が,ODA出前講座を実施しました。今回は,人間生活,食物栄養,臨床検査全コース1年生約110名を対象に「国際情勢や国際貢献の現状」をテーマにした講義を行いました。

参加者からの感想(抜粋)

- 高校の時に「ODA」について少し習い,その時はあまり興味を持っていなかったが,今日の講義で日本が開発途上国にいろいろな支援をしていることを知り,少し興味を持った。

- 難民の方々の現状,貧困で困っている人の現状は普段ニュースなどでは知ることができず,いま私たちにできること,やったほうがいいことを改めて考えることができた。

- 最近就職についての話があり,ボランティア活動に参加しようと考えていたところで,ボランティアに興味を持つだけでなく自分も積極的に参加したいという考えに変化した。

- 「その場しのぎ」ではないという援助の方法が日本らしくていいなと感じた。人の命を大切にする,救うと一概に言っても,それは傷を治すことや今にも消えそうな命を救うことだけを指すわけではなく,一時的ではない援助をすること(技術協力など)が本当に「救う」ということなのかなと感じた。

- 私は今までなんとなく栄養士の資格を取って給食を作ろうと考えていたが,実習で実際に給食を作った際,食料が大量に捨てられているのを見て「海外でご飯が食べられない人たちもいるのに申し訳ないな」と思うようになった。

そこから貧しい国の人たちのために何ができるだろうと考え,仕事を調べても難しそうな職ばかりでやめようかと思っていた時に,この講義を受けた。講義を受けたことで自分の中で何かが変わったと思う。 - 文章だけで説明するのではなく,グラフや写真を用いていたので見やすかった。

- 世界には,飢えや貧困に苦しんで食糧や教育や医療を満足に受けられない人々を抱える国・地域が196か国・地域のうち146か国・地域もあることにびっくりした。

- 国際協力の緊急人道支援の民間の医療チームで臨床検査技師も活動していると聞き,このような活動もあるのだと知り,将来的な仕事の幅が広がった。

- 国際情勢について高校の時はただ聞いているだけで終わっていたが,詳しく教えてもらい前よりも興味を持つことができた。難民支援のために今自分に何が出来るかをよく考えて行動していこうと思った。