ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第441号

アフリカのICT立国を目指すルワンダで

日本のODAの果たす役割とは?

アフリカ東部の国ルワンダでは、1994年のジェノサイド(大虐殺)という痛ましい経験から経済回復を果たしつつ、アフリカのICT立国を目指して国をあげて取り組んでいます。ICTの導入により一足飛びの進化(リープフロッグ)が起きているルワンダで、経済発展の後押しに貢献すべく、産官学が連携して、オールジャパンで取り組んだODAの実例を紹介します。

(注)ICT(Information and Communication Technology)情報通信技術

ルワンダICTに関連するODAの取組の状況・概要

急速に都市化が進む、ルワンダの首都キガリ市内の様子

急速に都市化が進む、ルワンダの首都キガリ市内の様子写真提供:JICA

JICAルワンダ事務所 赤井 勇樹

ルワンダ共和国は、広大なアフリカ大陸のおおよそ中心に位置し、人口は約1,200万人、面積は四国の1.5倍程の小さな国です。ルワンダと聞いて、多くの人が1994年のジェノサイド(大虐殺)を想起されるかもしれませんが、近年はICT国家として注目を集めています。

ルワンダは、他の途上国同様に国を挙げて海外からの投資を呼び込むための経済政策として、投資環境の整備・改善を実施してきましたが、小国かつ内陸国で資源にも乏しいことから、地理的影響を受けにくいICT産業を中心に、またアフリカの中心という地理的環境を活用しアフリカの結節点としてMICE(Meeting, Incentive, Convention / Conference and Exhibitionの頭文字を取った造語でビジネスイベントの総称)を含む観光産業を育ててきています。それら政策の効果もあり、2000年から年平均7%を超える経済成長を続けて、「アフリカの奇跡」と呼ばれています。

ICT活用で生まれる新ビジネス ドローンを使った輸血輸送サービス

Ziplineが開発した血液輸送用飛行機型ドローン

Ziplineが開発した血液輸送用飛行機型ドローン写真提供:Zipline Inc.

これら政府の取組を通じて、既に多くの好事例が生まれています。その中でも、度々メディア等で取り上げられるのがドローンのビジネス活用を図った血液輸送サービスです。ルワンダでは国内2か所にドローン専用の発着場が整備され、地方へのドローンを使った輸血用血液輸送サービスが実用化されています。

先進国では既存の規制に阻まれ、ドローンなどの先進的だが事故などのリスクあるビジネスの実証は難しいのが実情ですが、ルワンダでは新技術を用いたビジネスの実証実験を推奨するため、規制が比較的緩やかな分野もあります。経済政策の効果として、このように新たなビジネスが生まれてきています。

日本の支援でルワンダ初のICTハブを設立 次世代育成を後押しする

K-labに集う若手起業家たち 写真提供:JICA

K-labに集う若手起業家たち 写真提供:JICA

ルワンダの経済成長の主軸を担うICT分野において、日本は2009年からルワンダ政府へICT政策アドバイザーを派遣し、ルワンダICT政策の立案や、ICT産業の育成策の一環として、若手起業家・イノベーションのハブとなるオープンスペースの設立等を支援してきました。

2012年に設立されたK-Lab("K”はKnowledgeの頭文字から)は現地の若者のIT起業を促進するために設立された無料のオープンスペースです。打ち合わせをするための会議スペースなどが整備され、起業アイデアを持った若者がここに集まり自身のアイデアを具現化するために意見交換や議論するためのスペースとなっています。

また、2016年には、K-Labの隣にデジタルからアナログまでの多様な工作機器を備えた実践的な市民工房であるFab-Labが設立されました。世界各国に広がっているFab-labネットワークのルワンダ第1号は日本の支援で設立されました。施設内にはレーザーカッターや3Dプリンターなどデジタル機器からペーパーカッターなどの各種ハンドツールが用意されており、アイデアを持つ若者がその手で実験的に製作するための道具が全て揃っています。

250startupプログラムに集う若手起業家たち

250startupプログラムに集う若手起業家たち写真提供:JICA

2017年からは、技術協力プロジェクト「ICTイノベーションエコシステム強化プロジェクト」(注1)を通じて、引き続きICT関係省庁の政策立案能力強化や若手起業家育成のためプログラム250Startup(“250”はルワンダの国際電話の国別コードを表すと同時に、プログラムを通じて250社のスタートアップ企業を育てたいという思いが込められています)の立ち上げ、地方都市へのオープンスペース設立支援などを実施しています。

5月14日「ICTを活用した初等理数科学びの改善プロジェクト」の実施についてルワンダ教育省と合意(討議議事録への署名式)

5月14日「ICTを活用した初等理数科学びの改善プロジェクト」の実施についてルワンダ教育省と合意(討議議事録への署名式)写真提供:JICA

ABEイニシアチブを通じて日本へ留学する学生の壮行会の様子

ABEイニシアチブを通じて日本へ留学する学生の壮行会の様子写真提供:JICA

また、これらの支援と並行して、日本は、ルワンダのICT人材育成にも力を入れています。2007年からトゥンバ高等技術専門学校(日本の短大相当の学校)の設立・運営を支援しており、毎年この学校から約200人ものICT人材が輩出されています。ちなみに、上述のドローンによる輸血用血液輸送のプロジェクトにはトゥンバの卒業生も参加していました。

また、今年度からは「ICTを活用した初等理数科学びの改善プロジェクト」を開始予定です。このプロジェクトでは、小学校での指導や学びの中でICTを効果的に活用することによって、理数科目の学習成果の改善に貢献することを目指しています。ルワンダ教育省などと協力し、2026年までの5年間に実施する予定です。

加えて、2014年から実施しているABEイニシアティブでは、これまでに延べ44人のルワンダ人が日本へ留学していますが、このうち、ICT関連での留学は半数以上の27人に上ります。

まだまだ発展途上ではありますが、ルワンダはICT立国として経済成長を続けています。ICT分野は日本国内でも依然として課題の多い分野ですので、ルワンダでの成功事例が逆輸入で日本に入ってくる未来がそう遠くないかもしれません。

- (注1)ICTイノベーションエコシステム強化プロジェクト:ICT Innovation Ecosystem Strengthening Project(ルワンダの国家的目標「起業の増加、実雇用の増加、ICT産業の強化」に貢献するため、ICTセクターの既存関係者、新規参入ICT企業、投資家、教育機関等の国内外の多様な関係者が効果的・効率的に連携する環境の強化を目指すプロジェクト)

- (注2)ABEイニシアティブ:African Business Education Initiative for Youth(日本の大学院留学や企業インターンシップへの受入れなどを通じて、アフリカの若者のための産業人材育成を推進するプロジェクト)

ルワンダへの日本企業進出・民間連携事例

日本の算数ソフトが、授業風景を変えた!

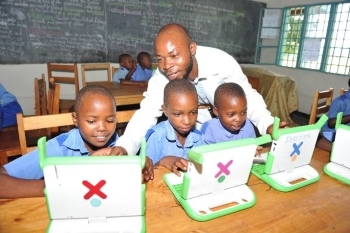

さくら社チームから指導を受ける生徒たち

さくら社チームから指導を受ける生徒たち写真提供:JICA

JICAルワンダ事務所企画調査員 西郡 智子

ICT立国を目指しているルワンダでは、日本の民間企業の提案に基づき調査や実証事業の支援をJICAが行う民間連携事業でもICT関連の提案が増えています。その背景には、ルワンダのビジネス環境の良さに加えて、ルワンダ政府による以下の取組が挙げられます。

- ICT活用のための環境整備(インフラや法制度整備等)や人材育成を段階的かつ着実に推進

- 幅広い分野において積極的にICTを導入

- 自国を革新的な技術のProof of Concept(PoC:概念実証)の場と位置付けてその試行を推進

このように、ルワンダ政府はICT活用を推進するための各種政策を実施していますが、中でも有名な施策は、2008年に開始したOne Laptop Per Child(OLPC)政策。この政策に基づき、ルワンダ政府は、現在も継続的にパソコンを小中学校へ配布しています。一方で、ルワンダでは、このように機材などのハード面の整備は進みつつあるものの、デジタル教材や教師のICT機器活用能力などのソフト面が追いついておらず、小学校でのパソコンの活用が思うように進んでいない状況です。さらに、ICT人材の育成において基礎となる算数の基礎学力にも課題があります。

これらの課題に対応するため、株式会社さくら社はJICAの「中小企業・SDGsビジネス支援事業」においてOLPC政策の下で配布されたパソコンを使用し、同社のデジタル教材であるInteractive Mathematics(IM)ソフトウェアの学習効果等の実証を行っています。IMは、アニメーションを利用して算数の概念を見える化し、教員と児童の双方をサポートしながら算数の理解を促進する学習ソフトです。

先生と楽しく学ぶ生徒たち

先生と楽しく学ぶ生徒たち写真提供:JICA

さくら社が行ったブートキャンプ(学校外で行う集中講座)の様子。積極的に手を上げてIMソフトウェアが出す算数の問いに回答する生徒たち 写真提供:JICA

さくら社が行ったブートキャンプ(学校外で行う集中講座)の様子。積極的に手を上げてIMソフトウェアが出す算数の問いに回答する生徒たち 写真提供:JICA

また、この実証事業では、さくら社がインターンシップの機会を提供したABEイニシアティブ卒業生や実施中の技術協力「ICTエコシステム強化プロジェクト」と協働して、IMの普及・展開方法について検討を行っています。このように、さくら社による実証事業を通じてIMの学習効果や授業の質の向上が確認されることで、その普及・展開が進み、ICT立国の基礎となる算数の基礎学力の向上につながることが期待されます。

さくら社による実証活動により、これまでに合計1,373人の小学生がIMソフトウェアを使用し、算数を学びました。実証に参加した生徒からは、「算数の勉強が楽しくなった」「算数が怖くなくなった」「全ての算数の授業をパソコンで受けたい」というコメントがありました。一方で、先生からは、「生徒の授業への集中度が高まるとともに、算数の問を早く解くことができた生徒が、他の生徒を教えだした」というコメントがあり、“生徒の間の学びあい”が新たに観察されたようです。このようにIMソフトウェアは算数の理解を促進するだけでなく、生徒の算数学習への姿勢にも良いインパクトを及ぼしています。

ITエンジニア養成を通じてルワンダのICT人材育成を支援 神戸情報大学院大学が果たす役割について

ルワンダを含むアフリカからの留学生を対象にしたICTイノベータコースで講義を行う筆者

ルワンダを含むアフリカからの留学生を対象にしたICTイノベータコースで講義を行う筆者

講義内容は、神戸大震災に経験を踏まえたICT活用の事例について。社会課題の解決を目指す実践的な内容で、学生と活発な意見交換を行った。

講義内容は、神戸大震災に経験を踏まえたICT活用の事例について。社会課題の解決を目指す実践的な内容で、学生と活発な意見交換を行った。

神戸情報大学院大学 学長代理 福岡 賢二

神戸情報大学院大学(KIC)は2005年に、高度な実務能力を有するITエンジニア養成をめざして開学しました。東日本大震災の発生した2011年には、ICTを社会課題解決のソリューションとして使いこなす「人間力」が重要との観点から、社会の課題をICTと人間力で解決する人材を育成する探究型教育をスタートしました。このコンセプトが、ICTを活用して社会課題を解決することにより、発展をめざす途上国から大きな関心と興味を引くことになります。

本学で2012年に開催した国際協力機構(JICA)の課題別研修Tankyu for Africaには、ルワンダなどアフリカ諸国から多数が参加しました。さらに、探究型教育の具体的な展開として2013年に開設した「ICTイノベータコース」(10月入学・英語による授業)にはABEイニシアティブを中心に、アフリカから多くの留学生(長期研修員)が入学し、これまでにアフリカだけで28か国、116人の人材を輩出してきました。そうしたアフリカからの留学生の中心がルワンダからの学生で、修了生は32名を数えます。

ルワンダは、1994年ジェノサイドからの復興発展の旗頭として、大統領のリーダーシップの下に国民が一丸となってknowledge based economy(知識集約型経済)をめざしています。本学が拠点を置く神戸市もまた、1995年に経験した阪神淡路大震災からの復興を遂げ、ICTによる産業創生をめざすという、親近感のある背景を持っています。そのため、本学を仲立ちにして、神戸市とルワンダは緊密な連携関係を育むに至っています。

今でこそアフリカ、ルワンダとは深い関係となりましたが、当初は、私自身アフリカに関する知識は全くといっていいくらいありませんでした。ただ、最初にJICAの方々とルワンダに訪問した際、ただ夢中になって、現地の人たちと膝を詰めて語り合いましたが、彼らは日本の大学ランクの偏見もなく、私の話す内容やビジョンなど、中身を見てくれたのが思い出深く私の記憶に残っています。今思えば、その時から私の心はすっかりアフリカにつかまれていたのだと思います。

修了生が各分野で活躍。神戸市とルワンダをつなぐ人材育成に貢献

本学の優秀な留学生の中でも、ルワンダ留学生の活躍は目覚ましく、地元をはじめとする国内企業の発展や海外展開に貢献しています。また、国連の委員会メンバーに選ばれたり、2025大阪・関西万博誘致に貢献したりするなど世界で活躍する修了生もいます。

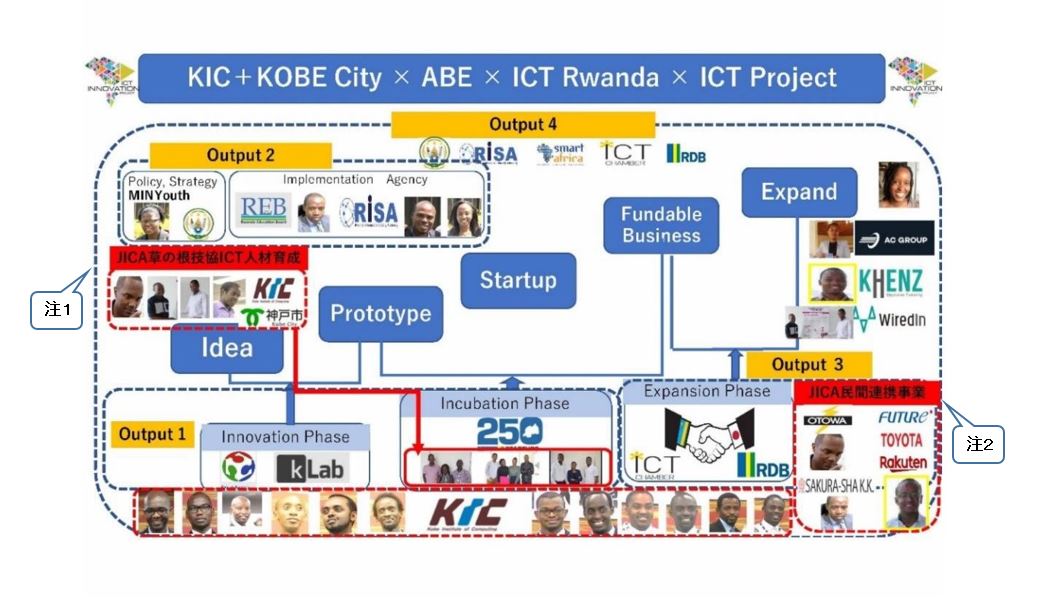

こうした活躍の中でも特に注目されているのが、母国での大きな役割です。本学の修了生は、ルワンダで日本が産官学で築き上げたエコシステム(ICTイノベーションエコシステム)の重要な存在として、図が示すように各現場で活躍して、世界の模範となっています。

母国政府及び関係諸機関の中核として、スタートアップやスタートアップのためのファシリテーターとして、日本企業の現地水先案内人として、さらに本学の展開する人材育成プログラムの指導者として。こうしたあらゆる機能を網羅する日本で薫陶を受けた人材が世界的にも類を見ないアフリカにおけるスタートアップエコシステムの維持発展と、日本国内の国際的視野を持つ人材育成に寄与してくれるものと期待しています。

ICTイノベーションエコシステムでは、段階ごとに4つの大きな成果(Output)を達成することを目指しており、各現場から写真の人物を輩出しています。

Output 1:イノベーション機会の創造や地方発のイノベーションビジネス起業の促進段階

Output 2:ICT分野での起業及びイノベーション促進のための政策的枠組みの制定段階

Output 3:ルワンダと日本の民間企業の連携によるアフリカ大陸への進出を促進する段階

Output 4:最終的に創造的なICT活用事例がルワンダ国内外へと発信され、活用が促進される段階

(注1)JICA草の根技協ICT人材育成

(注2)JICA民間連携事業

神戸情報大学院大学(KIC)学長代理、学校法人コンピュータ総合学園常務理事。

大学を卒業後、コンピュータ総合学園にてICT分野における教育に従事した。阪神・淡路大震災を契機として、ICTを社会課題の解決に活用することの重要性に目覚め、神戸情報大学院大学にて副学長として中心的な役割を果たしながら、社会課題解決と探究をテーマにした教育を展開する。その“Social Innovation by ICT and Yourself”の精神は、途上国から高い関心と興味を呼び、ルワンダをはじめとするアフリカ諸国から数多くの留学生が同大学で学ぶこととなる。2018年に自ら設立した航空宇宙関連企業スウィフト・エックスアイ株式会社では、日本とアフリカ諸国間を結ぶ事業展開を目指している。