ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第432号

ODAの審査?

OECD開発援助委員会による開発協力相互レビューを終えて

開発協力企画室

10月12日、パリにある経済開発協力機構(OECD)が、開発協力相互レビューの日本に対する審査報告書を公表しました。今回の審査は2014年以来6年ぶりとなります。

相互レビューとは?

まず、そもそも相互レビューとは何でしょうか?OECD開発援助委員会(DAC:ダック)では、メンバー国が、お互いの開発協力政策やその実施状況について、5~6年ごとにお互いを審査(レビュー)しています。本来、開発援助はドナー国が自主的に行うものですが、相互レビューでは、より良い援助を目指す有志のドナー国が集まり、お互いの政策や経験を共有し、助言をし合っています。このような情報共有により、各国間での援助協調を図ろうとの考えに基づくものです。

どんな審査を受けたの?

DAC開発協力対日相互レビュー訪日審査団による

DAC開発協力対日相互レビュー訪日審査団による中谷真一外務大臣政務官(当時)表敬

訪日審査団との意見交換の様子

訪日審査団との意見交換の様子

今回は、EUとイタリアが審査国となりました。審査団は、日本の開発協力政策全般(目的・体制・実績等)について東京で審査を行い、政府をはじめ、国会議員、民間企業、NGOといった様々な立場の人や団体と意見を交換しました。

また、審査団は、日本が援助を行っているガーナとカンボジアを訪問し、現地で調査をするとともに、途上国政府やJICAと意見を交換しました。例えば、ガーナでの調査では、TICADの目的に沿ってプロジェクトが進められていることや、「カイゼン」の考え方によって持続可能な開発が進められていること、さらに「誰一人取り残さない」ことを目標に援助が届きにくい地域への保健分野の支援を行っていることなどが確認されました。カンボジアでの調査では、日本が実施した幹線道路の整備が市場の流通網を改善し、地域の雇用創出に役立つ産業基盤を支えていていることや、日本による上水道の整備が貧困に苦しむ人々への支援として役立っていることが確認されました。

審査団は、このような調査を通じて日本がどのような組織や体制、方法、政策に基づいて開発援助を行っているのか、どのように評価や成果の報告を行っているのかなどについて、細かい基準に沿って審査し、その結果を審査報告書にまとめました。

DAC開発協力相互レビュー

DAC開発協力相互レビュー対日審査会合(リモート形式)

報告書のポイントは?

2020年DAC開発協力相互レビューの日本に対する審査の概要

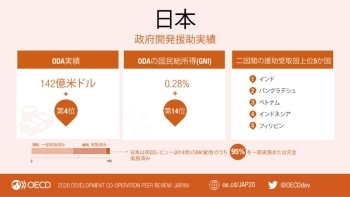

2020年DAC開発協力相互レビューの日本に対する審査の概要日本の政府開発援助実績

(c) OECD東京センター

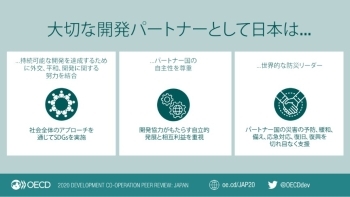

今回OECDが公表した報告書では、日本は前回の審査で受けた提言の95%を一部または完全に実施しているとして、全体的に高い評価を受けました。中でも、日本が外交、平和、開発に関する努力を組み合わせ、社会全体で持続可能な開発を目指していること、途上国の自立的な発展を重視していること、防災や減災分野に関する取組において世界をリードしていることが高く評価されています。

また、これまでDACはどちらかというと無償資金協力を重視してきましたが、今回の報告書では、日本が途上国と対等な立場に立ち、彼ら自身の努力を応援するために有償資金協力(円借款)を実施している点に触れ、その有用性を評価しています。

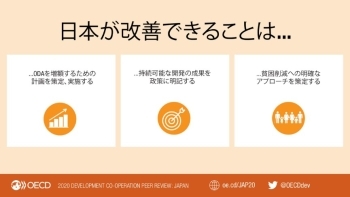

一方で、今後の日本の開発協力をより良くするための提言もありました。例えば、国民総所得(GNI)の0.7%をODAに充てるという国連の目標を目指してODAを増額すべきとか、貧困削減に向けたODA計画をしっかり作るべき、といった9つの提言がなされました。これらの提言を受けて、政府として、相手国政府、他のドナー、NGOなどの関係機関との協議や連携を通じ、より良い開発協力を目指していこうと考えています。

2020年DAC開発協力相互レビューの日本に対する審査の概要

2020年DAC開発協力相互レビューの日本に対する審査の概要大切な開発パートナーとして日本は…

(c) OECD東京センター

2020年DAC開発協力相互レビューの日本に対する審査の概要

2020年DAC開発協力相互レビューの日本に対する審査の概要日本が改善できることは…

(c) OECD東京センター

持続可能な開発に向けて

日本は国際社会の支援を受けながら戦後復興と経済成長を果たし、今や防災などの分野で世界をリードする支援国の一員となりました。

日本の経験や教訓は、自然災害や環境問題、感染症対策など、世界が直面している地球規模の課題の解決に役立つものとして、国際社会からの期待も高まっています。日本はこれからも、世界の責任ある主要国として、持続可能な開発目標(SDGs)の達成をはじめ、世界のさまざまな問題の解決に積極的に取り組み、平和で安定し繁栄した国際社会の実現に向けて中心的な役割を果たしていきます。

インドの船舶解体現場における環境汚染や労働環境の改善支援

海運国としての責任を果たす日本のODA

インターン参加生 前山 智耶(協力:国際協力局専門機関室)

日本は世界でも有数の海運国であり、世界第3位の造船国でもあります。しかし、役目を終えた船舶の解体は、日本国内ではあまり行われていません。船舶の解体の多くは、解体したスクラップを売却する事業の一環として、主にインド、中国、バングラデシュ、パキスタンで行われており、この4か国で世界全体の船舶の解体の9割以上が行われています。そして、多くの解体の現場では、原始的な解体方法によって、船舶に搭載された油類、化学物質、重金属等が海に流出するなどの深刻な環境汚染、アスベストや水銀など人間に対して重大な健康被害を及ぼす有害物質が発生する中で、労働者が素足・ヘルメット無しで作業をするといった劣悪な労働環境が問題となっています。

早期発効が望まれるシップ・リサイクル条約とは?

バングラデシュの船舶解体風景(資料提供:国土交通省)

バングラデシュの船舶解体風景(資料提供:国土交通省)

こうした問題解決のため、日本がノルウェーとともに主導した「2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(シップ・リサイクル条約)」が、2009年5月に国際海事機関(IMO)にて採択されました。この条約では締約国に船舶の安全かつ環境上適正な再資源化を確保することを義務づけています。具体的な内容としては、船舶の解体を条約の定める基準に適合した施設で行うこと、有害物質の目録を作成・更新・保持すること、有害物質を含む部品を船舶に使用することを禁止・制限することなどがあげられます。

なお、採択されたシップ・リサイクル条約が発効するためには、(1)15か国以上が締結すること、(2)締約国の商船船腹量の合計が全世界の船腹量の40%以上になること、(3)締約国の直近10年における最大年間船舶再資源化量の合計が締約国の商船船腹量の3%以上であること、という3つの発効要件が規定されました。例えば(3)の要件によると、解体能力が高い国が条約を締結すればするほど条約の発効に近づくことになります。これまで、日本やインドを含む15か国が締結し、上記(1)の発効要件は満たしていますが、(2)の発効要件は30.2%、(3)の発効要件が2.6%であり、未だ発効のためのすべての要件を満たせていません。

解体国からすると、条約を締結することによって締約国の船舶を解体することが可能になる一方、条約の定める基準に適合した施設を新たに設置し、労働環境を改善するといった新たな負担を強いられることになるため、解体国の条約の締結は思うように進んでいません。しかしながら、海事産業を持続的に発展させる観点からも、この条約の早期発効が望まれています。

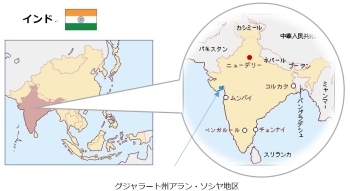

インドのシップ・リサイクル現場の環境・労働状況の改善を目指すODA

日本は2017年9月よりインドにおけるシップ・リサイクルの大半が行われているインド西部グジャラート州アラン・ソシヤ地区において、シップ・リサイクルの環境を改善するODAプロジェクトを行っています。このプロジェクトでは、船舶部品のリサイクル施設や解体によって発生する有害物質の処分施設の改善を行うとともに、施工管理や環境および労働安全に係る研修などを行います。

今回のプロジェクトは、インドの船舶解体事業に対する支援によって環境汚染や労働環境を改善することが目的ですが、世界の海事産業の持続的な発展に貢献するシップ・リサイクル条約の発効の後押しに繋がることも期待されます。この条約が発効すれば、締約国は、締約国に来港する非締約国の船舶についても必要に応じて条約の規定を適用することになります。したがって、非締約国の船舶であっても締約国への円滑な入港に支障が生じないよう条約の規定に従おうとする動きが広がることが期待されます。

さらに、解体事業者を選ぶ際に、経済的価値だけで判断するのではなく環境汚染対策や労働環境整備を行っている解体事業者を選ぶというように、環境やガバナンスにも配慮しながら社会活動を行うという風潮が国際社会で一般化すれば、環境破壊や貧困問題といった地球規模の課題解決にも繋がる可能性があります。こうしてシップ・リサイクル条約が諸問題の解決に繋がれば、条約策定を通じて海事分野での国際社会のルール作りを主導した日本のプレゼンスの向上につながります。