ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第414号

ビジネスに官と民の協力

技術と人づくりでセネガルの産業振興

在セネガル日本国大使館 経済・開発協力班 宝田 あづみ

木造船(写真提供:ヤマハ発動機)

木造船(写真提供:ヤマハ発動機)

水揚げされた魚を冷蔵設備のない場所で

水揚げされた魚を冷蔵設備のない場所で取引している様子

(写真提供:ヤマハ発動機)

2020年,日本とセネガルは,外交関係樹立60周年を迎えました。日本はセネガルに対して1976年から継続して開発協力を行ってきており,トップ5に入るドナー国です。海水淡水化事業やダカール港第三埠頭改修計画といった大規模なインフラ整備から,派遣40周年を迎えた青年海外協力隊によるボランティア活動まで,人材育成と技術移転を行いながら,幅広い分野と様々な形態で支援を行ってきました。

セネガルは,1960年に独立して以来クーデターを経験していない政治的に安定した国です。現職のサル大統領は,2035年に新興国入りを目指す「セネガル新興計画」を策定し,この計画に沿った成長に向けた取組を続けています。

安定した漁業に日本の技術

ヤマハ発動機が木造船のFRP化を後押し

セネガル政府が力を入れて取り組んでいる分野の一つとして,水産業が挙げられます。大西洋に面したセネガルは水産資源に恵まれており,水産品は主要な輸出品です。漁業従事者は就労人口の約17%を占めると言われていますが,そのうち約90%が零細事業者で,彼らが使う木造船は強度や安定性等の安全面に多くの問題があり,事故が絶えません。

FRP船建造の技術指導

FRP船建造の技術指導(写真提供:ヤマハ発動機)

事故を減らし,新鮮で品質の高い水産品の輸出を拡大するために,セネガル政府は木造船からFRP(プラスチック強化)船への転換を進めようとしています。そこで,ヤマハ発動機株式会社が,2016年からJICAのBOPビジネスを支援する調査スキームを活用して,FRP船の販売事業化を視野に入れた現地調査を実施しました。そして,首都ダカールにヤマハ発動機の現地パートナーであるCFAOセネガル(豊田通商グループ)がパイロット工場を設置し,2019年3月にFRP船の製造を開始しました。この事業においても,日本が得意とする人材育成を通して長年培った技術の移転が行われています。

CFPT設立35周年記念式典

CFPT設立35周年記念式典(2019年11月)

昨年8月に横浜で行われたTICAD7には,TICAD VIの2倍を超える企業が参加しました。現在はまだセネガルに進出する日本企業の数は多いとは言えませんが,セネガル政府からは日本企業の進出に高い期待が寄せられています。FRP船製造の本格事業化に向けては,安全性に関する法整備などクリアしなければならない課題がありますが,事業化されればセネガルの「セネガル新興計画」を支援するだけではなく,日本企業のプレゼンスも高まることが期待されます。

セネガルへのビジネス進出は人づくりから

セネガル・日本職業訓練センター

TICAD7では,産業分野の人材育成の重要性も改めて指摘されました。セネガルには,セネガル・日本職業訓練センター(CFPT)があり,日セネガル開発協力の象徴とも言える存在です。このセンターは,セネガルのみならず周辺国から多くの留学生を受け入れ,これまでに4,000名以上の卒業生を輩出しました。セネガルで有力な通信会社の技術者の約2割がセンター出身者と言われ,西アフリカ諸国の産業分野の人材育成に大きく貢献しています。

中谷外務大臣政務官とABEイニシアティブ卒

中谷外務大臣政務官とABEイニシアティブ卒業生との懇談(2019年11月)

日本の支援によって開設されたセネガル・日本職業訓練センターは,2019年に設立35周年を迎えました。はじめ,このセンターはセネガル政府の公的研修機関として運営されていましたが,2018年からは独立行政法人として独立採算での運営方式に移行しました。日本は,当初から施設機材のインフラ整備支援だけでなく,累次の技術協力によって研修の質の向上やセンターの運営改善に貢献してきました。2019年12月には,産業分野における人材育成の強化を目的とした機材整備のために,新たに約5億円の無償資金協力を実施しました。

また,ABEイニシアティブでは,セネガルから日本へ留学した64名のうち32名がプログラムを終了し,日本企業に就職した若者も出てきました。このように,日本は,セネガル政府の自主性を尊重しながら,セネガルの産業界の底上げを図る支援を一貫して行ってきました。

外交関係樹立から60年となる2020年は,日本とセネガルの産業界の更なる関係強化に向けたスタートの年となります。長年にわたって培われてきた両国の友好関係を土台に,日本とセネガルのビジネス交流を盛んにするため,官と民との連携をさらに深めていく考えです。

日本の支援で病室増改築

より多くの貧しい住民を受け入れ

在スラバヤ日本国総領事館

スンブルレジョ・ムハマディア病院

スンブルレジョ・ムハマディア病院

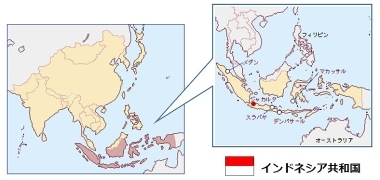

東南アジアに位置するインドネシアは,世界第4位の人口を擁し,近年も5%以上の経済成長率を記録するなど,急速な発展を遂げています。一方で,経済格差はより深刻な問題となっています。

スンブルレジョ・ムハマディア病院は,ジャワ島東部のボジョヌゴロ県に所在する私立病院で,インドネシアにおける有力イスラム団体の一つであるムハマディアが運営しています。ボジョヌゴロ県は,インドネシア第2の都市スラバヤから約2時間半の距離にあります。

病院の増改築の完成式。

病院の増改築の完成式。出席した野村総領事(当時,右から2人目)と

病院関係者たち

完成したC型病室のうちのひとつ

完成したC型病室のうちのひとつ

インドネシアの病院には,グレードの高い方からVIP,A型,B型,C型の4つのタイプの病室があり,タイプによってベッド数やエアコンの有無などの設備やサービス,治療費等が異なります。医療保険制度の一つに,「住民健康保険(Jamkesmas)」という低所得者層向けの制度があり,保険料は政府が負担しています。住民健康保険加入者は,C型病室でのみ医療サービスを受けることができます。

ボジョヌゴロ県は,人口の約半数にあたる57万人が住民健康保険加入者です。2011年当時,県内で住民健康保険加入患者を受け入れることができる病院は数少なく,キャパシティ不足が原因で患者の受け入れが拒否され,低所得者層の住民が必要な治療を受けられないケースが発生していました。

同県のスンブルレジョ・ムハマディア病院は,十分な数のC型病室を有していなかったために,住民健康保険加入患者を受け入れることが国によって認められていませんでした。そこで,日本政府は,平成24年(2012年)度の草の根・人間の安全保障無償資金協力を通じて,C型病室の増築を含む病院の増改築を実施しました。

日本の都市名を冠した治療室1

日本の都市名を冠した治療室1

日本の都市名を冠した治療室2

日本の都市名を冠した治療室2

これにより,スンブルレジョ・ムハマディア病院は,住民健康保険加入患者を受け入れることができるようになり,増改築実施前の2011年は3,513人だった年間の入院患者数が,2015年には5,123人,2018年には10,766人と年々飛躍的に増加しています(草の根・人間の安全保障無償資金協力実施後,2015年に同病院の資金で更に増築)。

スンブルレジョ・ムハマディア病院は,日本国民からの支援に感謝を示すため,病室前の廊下に記念プレートを設置しているほか,各病室には,日本の都市名(TOKYO,NAGOYA,KYOTO等)や花の名前(HIMAWARI,SAKURA,UME等)を冠し,患者も日本に親しみを抱くような工夫がされています。

谷総領事(左から2人目)と治療室前の廊下に

谷総領事(左から2人目)と治療室前の廊下に設置された記念プレート(2019年撮影)

令和元年(2019年)8月に,谷昌紀在スラバヤ総領事が同病院に立ち寄った際にも,増改築された病室は大変よく活用されており,事業実施当時から病院長を務めているトミー病院長からも,改めて謝意が述べられました。

インドネシアで拡大する格差の是正に貢献すべく,在スラバヤ総領事館は,草の根・人間の安全保障無償資金協力等を通じて,今後もインドネシアの住民に裨益するような協力を行っていきます。

国際機関で活躍する日本人「JPO派遣制度」

外務省国際機関人事センター

UN Women日本事務所でパートナーシップ・資金

UN Women日本事務所でパートナーシップ・資金調達専門官として活躍している元JPOの中村敏久氏

国際連合児童基金(UNICEF)ウガンダ事務所で

国際連合児童基金(UNICEF)ウガンダ事務所で教育政策コンサルタントとして活躍している

元JPOの中島朋子氏

専門性を活かしながらグローバルに活躍できる場として,国際機関という選択肢があるのをご存知ですか。今回は,若手の日本人が国際機関で働く方法の一つとして,「ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー(JPO)派遣制度」を紹介します。

国際機関で活躍する日本人を増やす

現在,国連関係機関で働く日本人は約880名(2018年12月末時点)で,政府は2025年までに1,000人とする目標を設定しています。

外務省は,国際機関で活躍する日本人を増やすために,JPO派遣制度を始めとする様々なサポートを提供しています。日本人職員の増加は,いわば「日本の顔」として我が国のプレゼンスを維持・拡大する意義のほか,ロールモデルとして若い世代に刺激を与え,グローバル人材の育成にもつながると考えているからです。

JPO派遣制度とは

JPO派遣制度は,各国政府の経費負担を条件に国際機関が若手人材を受け入れる制度です。外務省では,外務省が経費負担や国際機関との調整を行うことで,国際機関における勤務を希望する35歳以下の若手日本人を原則2年間国際機関に派遣しています。

外務省は,1974年の制度導入以降,これまでに1,700名以上のJPOを派遣しました。JPOは,それぞれの専門分野を活かして国際機関で勤務し,派遣終了後は正規職員となることが期待されます。開発,公衆衛生,環境分野に携わりフィールドで活躍するJPOもいますし,国際機関の本部などで,人事,法務,会計,ITの専門知識を活かして活躍しているJPOも多くいます。

近年では,JPOの任期終了後,約7割が就職活動の結果,国際機関で採用を得ています。現在,国連機関で働く日本人職員の約半数がJPO出身者であることから,JPO派遣制度は国際機関職員としてのキャリアを築くための有力なツールであると言えます。

2020年度JPO試験の実施

次回2020年度のJPO試験は,以下のスケジュールで実施します(詳細は,国際機関人事センターJPO派遣制度のページ 参照)。すでに事前登録の受付を開始していますので,年に1度のこの機会にぜひチャレンジしてみませんか。

参照)。すでに事前登録の受付を開始していますので,年に1度のこの機会にぜひチャレンジしてみませんか。

- (応募資格)

- (1)35歳以下

- (2)修士号及び2年以上の職務経験があること

- (3)英語で仕事ができること

- (4)将来にわたり国際機関で働く意思があること

- (スケジュール)

- 事前登録締切:2020年2月21日(金曜日)

- 応募受付期間:2020年2月1日(土曜日)~2月21日(金曜日)

(注)応募に当たっては必ず事前登録が必要となります。