ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第343号

ODAメールマガジン第343号は,シリーズ「世界を変える日本の技術」第3弾としてラオス人民民主共和国から「ラオスにおけるUXO除去の機械化支援」,シリーズ「国際機関と開発協力」第5弾としてILO駐日事務所/ILOベトナム事務所から「ILOの取組と日本の貢献」,シリーズ「周年記念と開発協力」第4弾として在ASEAN代表部から「「知命」(50歳)を迎えるASEANへの協力」と,大臣官房ODA評価室から「第14回ODA評価ワークショップの開催」をお届けします。

ラオスにおけるUXO除去の機械化支援

原稿執筆:在ラオス日本国大使館 林田 陽介 二等書記官

皆さん,サバイディー(ラオス語でこんにちは)!

皆さんは,UXOという言葉をご存じでしょうか?UXOは「Unexploded Ordnance」の略であり,「不発弾」という意味です。

あまり知られていないことですが,実は,ラオスは,第二次インドシナ戦争(ベトナム戦争)においてラオス国内がホーチミンルートにつながっているということで,200万トンにも及ぶ激しい空爆を受け,その多くがクラスター弾といわれています。約2億7千発のクラスター弾の子爆弾が雨のように降り注ぎ,約8千万発が不発弾として残り,国土の約3分の1にあたる870万ヘクタールが,不発弾に汚染されている状況です。

戦後40年を過ぎても,いまだにラオス国内のUXO除去は思うように進んでいません。その要因として,

(1)空爆のためUXOが国中に広く分散していること,

(2)UXOの探査に時間を要すること,

(3)UXOの処理が人手による一つ一つの爆破処理のため,更に時間を要すること,

等が挙げられます。

現在も不発弾による被害者が出ていることに加え,残留する不発弾は,インフラ整備を含めあらゆる社会開発を阻害する要因となっているため,ラオス政府は,除去を最重点課題とし持続可能な開発目標(SDGs)の18番目の目標に置き,UXO除去の加速化のため国際社会に支援を求めています。

こうした中,社会貢献の一環として,カンボジア,アンゴラ等で対人地雷の機械処理支援等を進めている日本の建設機械メーカーのコマツは,世界初となる対人地雷除去機(UXO処理用)を開発しました。この機材は,UXOとして残っているクラスター子弾を機材の先端の爪の部分で一瞬に粉砕するもので,これまで手作業で行ってきたUXO爆破処理(爆破準備,周辺の人・家畜の避難,爆破処理)等の一連の作業を,爆発を伴わずに安全に迅速に機械処理することを可能とし,作業時間の大幅な短縮につながります。

コマツは,2015年にラオス国内シェンクワン県でこの機材のテストを実施し,UXOの機械粉砕処理を成功させました。その成果を受けラオスへの正式導入に向けて,運用手順書の開発等を行うべく,コマツと対人地雷・UXO除去を専門とする日本のNGO「日本地雷処理を支援する会(JMAS)」が,共同でラオスにおけるUXO機械除去のプロジェクトを立ち上げました。日本政府は,このプロジェクトを支援するため,昨年,資金協力を行いました。今後3年間で様々な実証データを集め,UXO機械除去機の作業手順等を作成し,ラオス政府の認可を受け,本機をラオス各地のUXO除去現場に導入し,UXO除去の飛躍的な加速に貢献したいと考えています。

UXO除去の機械化支援は,日本の優れた民間技術があってこそ成り立つ,我が国の官民連携によるユニークな協力です。この機械の導入により,ラオス政府のオーナーシップのもとでUXO除去が加速し,豊かな国土と安全を早く取り戻せることが期待されています。

【UXO除去機の概要】

クラスター子弾の除去

クラスター子弾の除去

【写真提供:コマツ及びJMAS】・仕様

重量:14.4トン

エンジン出力:68.4キロワット(92馬力)

全長(輸送寸法):7.6メートル

全高(輸送寸法):2.9メートル

全幅(輸送寸法):2.5メートル

先端部分で挟んで破砕する。爆発することなく,安全に処理が可能。

先端部分で挟んで破砕する。爆発することなく,安全に処理が可能。

【写真提供:コマツ及びJMAS】

現場での活動風景

現場での活動風景

【写真提供:コマツ及びJMAS】

コマツの機材は,UXO探査の灌木除去,掘削,取り付け道路,除去後の埋め立て等多目的に活用できる。

・植生の伐採と除去

植生の伐採

植生の伐採

【写真提供:コマツ及びJMAS】 植生の除去

植生の除去

【写真提供:コマツ及びJMAS】

・掘削

掘削作業(ノーマル・バケットに換装)【写真提供:コマツ及びJMAS】

掘削作業(ノーマル・バケットに換装)【写真提供:コマツ及びJMAS】

・整地

進入路の整地

進入路の整地

【写真提供:コマツ及びJMAS】 除去後の埋め戻し

除去後の埋め戻し

【写真提供:コマツ及びJMAS】

従来の爆破による処理風景。探査,UXO発見,住民避難,

従来の爆破による処理風景。探査,UXO発見,住民避難,

爆薬による爆破処理等とで,時間と費用がかかる。

【写真提供:コマツ及びJMAS】

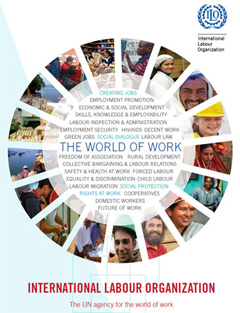

ILOの取組と日本の貢献

原稿執筆:ILO駐日事務所 田口 晶子 駐日代表/

ILOベトナム事務所 小笠原 稔 チーフ・テクニカル・アドバイザー

国際労働機関(ILO)は,1919年にベルサイユ条約によって設立され,人々に困窮をもたらす労働条件の改善という目的のために活動する国連の専門機関です。国連機関の中で唯一,政労使の各代表からなる三者構成で,その主要な活動は,政府だけでなく労働者及び使用者の代表との協議及びコンセンサスに基づいて行われます。

ILO:幅広い労働の問題に取り組む国連専門機関

ILO:幅広い労働の問題に取り組む国連専門機関

ILOは,国際労働基準の設定・監視という伝統的活動にとどまらず,各分野の専門家による雇用創出,生産性向上,児童労働・強制労働撲滅,社会制度構築などに関する技術協力及び開発支援など,ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の推進に関わるあらゆる活動を行っています。

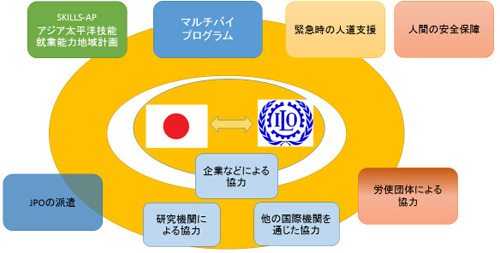

次にILOと我が国の関係ですが,創設時からの加盟国で(戦中・戦後一時脱退),主要産業国の一員として常任理事国の地位を占め,労使代表も正理事で,総会,理事会,地域会議など重要な意思決定の場において,リーダーシップを発揮しています。

2016年度,日本はILO通常予算に対する分担金が世界第2位で,分担金のほかに技術協力事業に対する任意拠出金においても主要なドナー国となっています(2016年度分担率:10,839%,4105万スイスフラン。2015年度任意拠出金:約454万USドル)。任意拠出金に加え,人間の安全保障基金を通じた拠出など,日本政府からの拠出金は,労働分野(雇用創出,労使関係,児童及び女性の支援,安全衛生,非公式経済の公式化など)にかかるILOの各種プログラムを支えています(下図参照)。また,労使団体や民間の団体からも協力をいただいています。

日本とILOの関係図

日本とILOの関係図

このようなILO内部での日本の地位に鑑み,ILO駐日事務所は,事務局長直轄事務所とされ,国際労働基準とILOの政策の普及のみならず,政労使や数々のパートナーとの関係調整もその重大な使命として与えられています。したがって,その活動は,専門家を招いた公開セミナーの開催,各種広報資料の作成や日本の労働情報の収集と発信のほか,日本政府の国際協力に基づくILOの技術協力の円滑化のための関係各機関との調整,ILOにおける日本人職員採用のサポートなどに及びます。

駐日事務所の活動(1)

駐日事務所の活動(1)

ILO・CSRセミナーにおけるILO本部専門家によるビデオ講演の様子

駐日事務所の活動(2)

駐日事務所の活動(2)

アフリカの協同組合リーダー招聘プログラム,

日本の生協スーパーマーケットの視察の様子

【写真提供:日本生活協同組合連合会/ILO】

続いて,ILOベトナム事務所の邦人職員の活動をご紹介いたします。

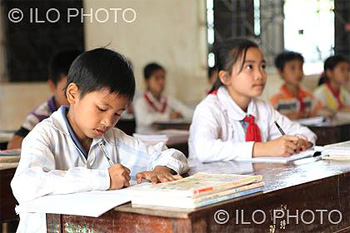

ILOの報告によれば,2013年において世界で15歳から24歳の若者の12.6%となる7,300万人が失業していると推定されており,若者の雇用問題は世界的に深刻な状況となっています。

その一方で,2013年のILOの報告によれば,1億6,800万人の子供たちが児童労働に従事し,ベトナムでもおよそ175万人の子供たちが児童労働に従事していると推定されています。エネルギーに満ち溢れた子供と若者の可能性を存分に発揮できる環境をいかに整えていくかということが,様々な問題を抱える世界の平和と発展の鍵となることは疑いありません。

ベトナムで100万以上(2012年)いると推定される農業部門の児童労働者

ベトナムで100万以上(2012年)いると推定される農業部門の児童労働者

私は2006年よりILOで児童労働問題に一貫して取り組んできました。地域や国の将来を担う子供たちが学校に通えず,児童労働に従事することは,人道的な観点のみならず,長期的な発展といった視点からみても大きな損失です。

教育は児童労働撲滅に向けた最高の対策

教育は児童労働撲滅に向けた最高の対策

ベトナムに転勤する前まで勤務していたケニアでは,日本政府からの補正予算や人間の安全保障基金を通じた支援を受け,児童労働と若者の雇用問題に同時に関わることができました。

特にユニークだったのは,日本のNGOであるCORE(特定非営利活動法人 道普請人)と協力し,日本の伝統技術である土嚢工法を用いた労働集約型道路整備を推進した際の経験です。ケニアの地方の農村部及び都市のスラム地域などでは,道路の整備状況が十分でなく,雨季になると通行不能になってしまうところも少なくありませんでした。また,2007年末の大統領選挙の後に起こった騒乱において,多くの若者が暴動に参加したことから,若者の雇用創出が急務とされてきました。

プロジェクトにより,約800名の若者に対する土嚢工法の技術的なトレーニングが行わた後,選抜された若者のリーダーに対する起業と経営の訓練が行なわれた結果,30を越す若者の企業グループが誕生しました。これらグループの中から,地方政府の道路修復事業を受注したグループも数多く誕生しました。土嚢技術は,現地の人的資源と資材を利用して道路を修復する,地域密着型のシンプルかつ革新的な技術としてケニア政府の公式出版物で紹介されたほか,ケニアの公共道路インフラ事業に適用する技術として,ケニア政府に正式に認定される見込みとなっています。

土嚢技術を用いた道路の補修トレーニングの様子(ケニア)

土嚢技術を用いた道路の補修トレーニングの様子(ケニア)

ベトナムは目覚しい発展を続けていますが,児童労働問題はもちろんのこと,若者に対する雇用の創出も大きな課題となっています。私は引き続き児童労働問題を中心に取り組んでいくこととなりますが,ベトナムには数多くの日本企業が進出していることもあり,日本のプレゼンスが非常に高いので,日本との協力を通じた革新的な活動をスタートできればよいなと考えている今日この頃です。

2015年にスタートしたベトナムの児童労働の取り組みを

2015年にスタートしたベトナムの児童労働の取り組みを

支援するILOのプロジェクトチーム(筆者は右端)

「知命」(50歳)を迎えるASEANへの協力

原稿執筆:在ASEAN代表部 岡野 結城子 公使

ASEAN(東南アジア諸国連合)が産声を上げたのは,1967年。

冷戦が激化する中,インドネシア,マレーシア,フィリピン,シンガポール,タイの5か国が反共の砦としてASEANを設立しました。

それから50年,ASEANは発展を続け,1999年までには現在の10か国となり,2015年にはASEAN共同体の発足を宣言しました。

今年はASEAN創設50周年。これを記念し,ASEANの歴史や実績を振り返り,今後を考えるイベントが各地で目白押しです。

日本とASEANの関係は,ゴムの貿易を巡って日ASEAN合成ゴムフォーラムが設立された1973年に遡ります。その後,経済だけでなく,政治面や文化的な協力も進み,最近では,日本にとって重要なシーレーンが位置する南シナ海の情勢なども重要なトピックです。また,ASEAN諸国からの訪日観光客が急増するなど,人の交流も拡大しています。

昨年の日ASEAN首脳会議。このように手を繋ぐのがASEAN式。

昨年の日ASEAN首脳会議。このように手を繋ぐのがASEAN式。

【出典:官邸ホームページ】

世界経済のエンジンとして発展を続けるASEANですが,日本はどのように貢献してきたのでしょうか。

日本企業の活動が現地の雇用創出や人材育成に役立ってきたことは,言をまちません。日本からの政府開発援助(ODA)も,大きな役割を果たしてきました。それに加え,ASEANの各「国」ではなく,ASEANという「地域」を支援するツールとして,日ASEAN統合基金(Japan-ASEAN Integration Fund: JAIF)があります。

JAIFの目的は,ASEAN共同体の支援と,日ASEAN関係の促進です。

例えば,ASEAN防災人道支援調整センター(ASEAN Humanitarian Assistance(AHA)Centre)に対し,災害時に必要となる物資を備蓄する倉庫を整備したり,ASEAN各国の防災庁職員の合同研修などを行っています。防災以外にも,経済,科学技術,文化,人権,農業等,多くの分野でJAIFによる支援が行われています。

被災地で物資を提供

被災地で物資を提供

【出典:AHAセンター】 障害者に関する地域会議

障害者に関する地域会議

【出典:AICHRタイ】

また,日本が立ち上げたJENESYS(Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths)という若者の交流プログラム等では,2007年以来,ASEANの若者約31,000人が日本を訪れ,約2,000人の日本人がASEANを訪問しました。実際に社会を見て暮らしを体験することで,先入観や偏見なく,お互いを理解し合える関係を築いていけることを期待しています。

2016年3月女子サッカー交流

2016年3月女子サッカー交流

【出典:日本国際協力センター】 2016年9月宮城県のリサイクル企業視察

2016年9月宮城県のリサイクル企業視察

【出典:日本国際協力センター】

着実に進展する日ASEAN協力ですが,今後の課題として,JICAによるASEANへの地域協力が挙げられます。JICAがこれまでASEANの国を個別に支援する中で培ってきた経験は,ASEANの地域統合にも資するはずです。日本のODAを如何に「点」ではなく「面」で展開していくか。すなわち,ASEAN諸国の国レベルでの支援を,地域づくりの取り組みに如何に発展させていくか,現在,関係者で議論しているところです。

今年8月8日にASEANは50歳になります。孔子によれば,「五十にして天命を知る」。

紆余曲折はありながらも,地域内で大きな紛争を生じさせることもなく,発展を続けてきたASEAN。そのASEANが50歳になって自覚する使命とは何なのか。ASEANの良きパートナーである日本は,それをしっかりと見守り,ASEANの今後の努力を変わらずに支えていくことが大切だと思います。

第14回ODA評価ワークショップの開催

原稿執筆:大臣官房ODA評価室

昨年11月23日,外務省は,アジア太平洋評価協会(APEA),ベトナム政府,国連,その他の国際的に活動をしている評価団体と共催した国際会議の一環として,第14回ODA評価ワークショップを開催しました。今回のワークショップには日本を含め18か国から33名の参加者があり,アジア大洋州諸国からの幅広い参加が得られました。

このワークショップは,より効果的な開発政策の策定と実施に資する各国の評価能力の向上を目的としています。相互学習とネットワーキングの場として,具体的な評価のケーススタディが多く紹介され,参加者から高い関心が示され,意見交換が活発に行われました。

今回のワークショップは,2001年に第1回会合を開催して以来,14回目の開催となりました。

会議では,冒頭の村岡敬一外務省大臣官房ODA評価室長による開会挨拶の後,「共同学習と相互説明責任のための評価」,「評価システムと評価能力開発」,「インパクト評価」の3つの議題について,湊直信国際大学客員教授(APEA副会長)と村岡敬一ODA評価室長による共同議長の下,参加者間で活発な議論がなされました。

今回のワークショップの特徴としては,参加者を政府の評価担当者と政策策定担当者の双方から集め,評価の利用者にも有益な情報を提供することを念頭にプログラムが作られたことが挙げられ,具体的な評価のケーススタディが多く紹介されました。また,東京大学やフィリピン大学ディリマン校,そして評価を専門とするNGOである,インパクト評価のための国際イニシアティブ(3ie)からコメンテーターの参加が得られ,実務面のみならず学術的な観点の意見交換もなされたことが挙げられます。

最後にまとめられた共同議長サマリーでは,評価の役割の重要性,SDGs達成に向けて評価能力開発が必要とされること,合同評価が被援助国と援助国双方の学習責任を促進すること,などが確認されました(ワークショップの詳細は下記アドレスでご覧願います)。

今回のODA評価ワークショップは,APEA,ベトナム政府,国連,その他の国際的な評価団体,そして外務省が共催した初の国際会議の一環として実施されことにより,参加者にとってより広い視野から,評価の役割を学ぶ機会となりました。また同時に本ワークショップの開催を通じて,日本の評価の取組をアジアから世界に向けて発信することが出来ました。

第14回ODA評価ワークショップ参加者(閉会セッションにて)

第14回ODA評価ワークショップ参加者(閉会セッションにて)