ODA(政府開発援助)

防災

- 分野をめぐる国際潮流

- 日本の取組

- リンク

日本の防災分野における国際協力の概要

日本の防災に関する国際協力についての主な取組

- 第3回国連防災世界会議と仙台防災枠組

2015年3月、仙台において、第3回国連防災世界会議を開催しました。これは、国際的な防災戦略について議論するために国連が主催する会議ですが、日本は積極的に国際防災協力を推進していることから、第1回(1994年横浜)、第2回(2005年神戸)に続き、第3回会議もホスト国となりました。同会議には185の国連加盟国、6,500人以上が参加し、関連事業を含めると国内外から延べ15万人以上が参加する、過去に日本で開催された中でも最大級の国際会議となりました。

同会議では、防災の国際的指針である「仙台防災枠組2015-2030」が採択されました。仙台防災枠組には、防災の主流化,事前防災投資の重要性、「より良い復興(Build Back Better)」など、日本の主張が多く取り入れられました。

同会議の成果は、同年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」においても反映され、「防災」の視点がSDGsの5つのゴールに含まれました。 - 仙台防災協力イニシアティブ

第3回国連防災世界会議において、安倍総理大臣(当時。以下同)は、日本の防災協力の基本方針となる「仙台防災協力イニシアティブ」を発表しました。同イニシアティブは2015年~18年の4年間で40億ドルの資金協力、4万人の人材育成を実施することとしており、2018年末までに同イニシアティブを達成しました。

また,2019年G20大阪サミットの際に、安倍総理大臣は「仙台防災協力イニシアティブ・フェーズ2」を発表し、2019年~22年の4年間で少なくとも500万人への支援の実施を表明するなど、防災に関する日本の進んだ知見・技術を活かして国際社会に一層貢献していく姿勢を示しました。

【仙台防災枠組で示された主な考え方】

○防災の主流化:

(1)各国政府が「防災」を政策の優先課題と位置づけること,(2)「防災」の視点をあらゆる開発の政策,計画に取り入れること,(3)結果として「防災」への投資が拡大されること,の3点により,災害被害を軽減する概念です。

○事前防災投資の重要性:

防災への投資は,命や街を守り,地域の安定した経済成長を支えます。発生頻度の高い災害は,事前に災害対応を行うことで,投資したコストより大きな被害を削減できます。国際社会においても,事前防災投資の重要性が述べられています。

「1ドルの治水や渇水対策への投資は、何ドルもの被害軽減に繋がることが実証されている。」

(水防災投資原則(2019年6月) 水と災害に関する有識者・指導者会議(HELP))

水と災害に関する有識者・指導者会議(HELP))

「気候変動に強いインフラ整備の便益費用比率は、およそ6対1になり得ます。つまり、1ドルを投資するごとに、6ドルを節約できる計算になります。」

(国際防災の日(10月13日)に寄せるアントニオ・グテーレス国連事務総長メッセージ(2019年))

○「より良い復興(Build Back Better)」:

災害の発生後の復興段階において、次に同等以上の災害が起こった場合も同様の被害を繰り返し発生さないように、災害の対策を行いながら復興に取り組むことで,より災害に対して強靱な地域づくりを行うという考え方です。

【防災に関するSDGs】

Goal 1:あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

1.5

2030 年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性(レジリエンス)を構築し、 気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的ショックや災害に対する暴露や脆弱性を軽減する。

Goal 2:飢餓を終わらせ,食料安全保障および栄養改善を実現し,持続可能な農業を促進する

2.4

2030 年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。

Goal 9:強靱(レジリエント)なインフラ構築,包摂的かつ持続可能な産業化の促進,およびイノベーションの推進を図る

9.1

すべての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラを開発する。

9.a

アフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国及び小島嶼開発途上国への金融・テクノロジー・技術の支援強化を通じて、開発途上国における持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラ開発を促進する。

Goal 11:包摂的で安全かつ強靱で持続可能な都市および人間居住を実現する

11.5

2030 年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。

11.b

2020 年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ(レジリエンス)を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組2015-2030 に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。

11.c

財政的及び技術的な支援などを通じて、後発開発途上国における現地の資材を用いた、持続可能かつ強靱(レジリエント)な建造物の整備を支援する。

Goal 13:気候変動およびその影響を軽減するための緊急対策を講じる

13.1

すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性(レジリエンス)及び適応の能力を強化する。

13.2

気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。

13.3

気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び 制度機能を改善する。

「世界津波の日」の制定

2015年3月に仙台で開催された第3回国連防災世界会議で,我が国は,11月5日が日本の「津波防災の日」であることに触れ,世界中の防災意識の向上のため「世界津波の日」を制定することを提案しました。「津波防災の日」とは,江戸時代後期,安政元年(1854年)11月5日に起こった安政南海地震に由来するものです。この大地震により紀伊半島に大津波が襲来した際,現在の和歌山県広川町で,村人が自ら収穫した稲わらに火を付け人々を高台に誘導したという「稲むらの火」という逸話に基づき定められました。「世界津波の日」についても,過去に大きな被害が発生した日ではなく,早期警報と伝統的知識の活用によって人々の命が救われた成功例にちなんだ日であってほしいとの願いに基づき,「世界津波の日」の制定に向けての活動が始まり,日本が中心となって,各国への支持要請が重ねられました。

同年12月に行われた第70回国連総会で,11月5日を「世界津波の日」として定める決議が全会一致で採択されました。この決議は,日本をはじめ142か国が共に提案したものであり,第3回国連防災世界会議及び持続可能な開発のための2030アジェンダのフォローアップとして位置づけられています。今後は「11月5日」に合わせて,津波防災への啓発活動が世界的に展開されることが期待されており,その結果,津波から1人でも多くの尊い命が救われることが望まれています。日本はこの「世界津波の日」の制定を契機に,これからも防災分野におけるイニシアティブを発揮していくとともに,津波観測や早期警戒などの国際的な防災協力を加速させていきます。

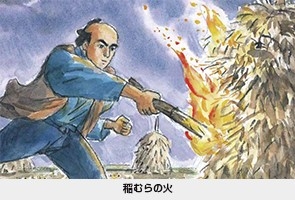

「稲むらの火」

現在の和歌山県広川町の村民・濱口梧陵(はまぐち ごりょう)は,海水のひき方や井戸水の急激な減少により,大津波を予期。村民を避難させるため,自分の田んぼで収穫された稲わらに火を投じ,急を知らせ,村人を救ったとされる。

○津波の被害を食い止めるには

速やかな情報伝達と共有,すなわち「早期警報」は,今も昔も変わらない重要な津波対策です。津波は発生から海岸への到達まである程度の時間がかかるので,情報をいち早く得ることができれば,避難することが可能です。そのためには,より迅速で,かつ正確な津波警報の発令など,情報の伝達体制を整備するとともに,津波の危険性についての周知を徹底し,住民の「早期避難」の意識を高めるなど,ハード・ソフト両面による津波対策が求められます。

国連防災機関(UNDRR)について

国連防災機関 (UNDRR) は「国際防災の10年 (IDNDR) (1990-1999)」の後継として2000年に設立された国連組織であり、持続可能な開発に不可欠な要素としての防災の重要性を高め、災害による被害・損失の減少、災害リスクの軽減を目指し、災害に強い国やコミュニティの構築を目的としています。人道分野及び開発分野に防災の観点を取り入れるための総合的な取組として、災害後の緊急対応のみでなく、事前の予防・災害リスクの軽減に重点を置き、国際防災協力の枠組構築、調整のための触媒的役割を果たすとともに、各国の防災政策実施を支援し、多くのパートナー機関と共に防災に関する国際的な指針の実施を推進しています。

UNDRRは、国連防災世界会議の事務局を務めるとともに、「仙台防災枠組2015-2030」の実施推進、進捗状況モニタリング及び報告などを行っています。

UNDRRの業務には、他に、国連世界防災白書(Global Assessment Report)の刊行、災害に強い学校・病院・都市の構策のための世界的な防災の啓発活動や各種研修の実施等などがあります。また、UNDRRでは防災に関して世界中の資料や情報を集積・発信しているPreventionWebの運営も行っています。

UNDRRは、本部のスイス・ジュネーブの他、ニューヨーク、バンコク、ナイロビ、カイロ、ブリュッセル(ベルギー)、パナマ、ボン(ドイツ)、スバ(フィジー)、神戸、インチョン(韓国)などに事務所を有しています。ヘッドは 水鳥真美 国連事務総長特別代表(防災担当)が務めています。(2020年12月現在。)

UNDRRウェブサイト: www.undrr.org

※2019年5月1日より、国連国際防災戦略事務局(UNISDR)は 国連防災機関(UNDRR)へ名称変更。

○UNDRR駐日事務所について

UNDRRは、2007年10月にUNDRR駐日事務所を神戸市に開設しました。同事務所は、仙台防災枠組の実施促進及び国際防災協力推進のためのUNDRRによる活動をさらに強化・充実するため、特に防災の知見と経験を蓄積してきた日本政府や日本を拠点とする各防災関連機関、並びにアジアや世界の防災関連機関との防災協力促進、パートナーシップ構築のために様々な活動を実施しています。