ODA(政府開発援助)

援助実施体制

平成26年5月12日

戦略・政策・実施の一体性確保に向けた取組

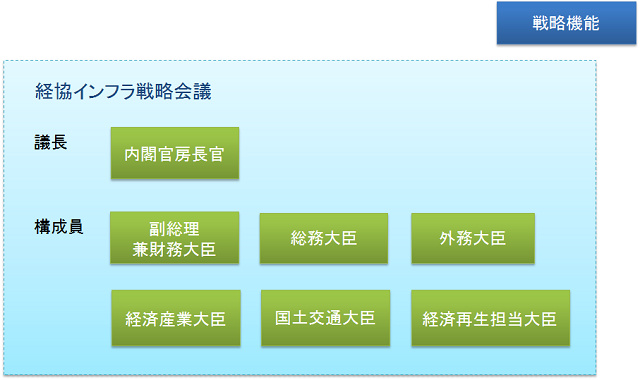

1 閣僚レベルの「経協インフラ戦略会議」を設置(平成25年3月)

2 外務省の企画立案能力を強化

関係省庁と連携しつつ,外務省が政府全体を通ずる調整の中核を担う

- 「国際協力に関する有識者会議」(平成19年3月~平成21年3月)

3 円借款,無償資金協力,技術協力の実施をJICA(独立行政法人国際協力機構)にて一元化

一貫性のある援助政策の立案

日本では1府12省庁がODAに携わっています。2006年4月に内閣に設置された海外経済協力会議では,議長である内閣総理大臣の下,内閣官房長官,外務大臣,財務大臣および経済産業大臣が重要事項を機動的かつ実質的に審議しています。これまでに海外経済協力の在り方,ODAの質と量を巡る課題,地域別(アジア,アフリカ,アフガニスタン・パキスタン,中央アジア・コーカサス,大洋州など)および分野別(法制度整備支援,食料安全保障など)の海外経済協力の方針などについて審議されました。そして,海外経済協力会議が審議する基本戦略の下,援助政策の企画立案および政策全体の調整をする外務省と,関係府省庁が密接に連携することにより,各府省庁によるODAが相矛盾することなく立案され,ODAを戦略的に実施し最大限の効果を発揮する体制をとっています。

外務大臣の下に設立された国際協力企画立案本部では,外務省の国際協力局と地域担当局などが,国際協力の方針や地域別課題,重点課題の取組方などを協議し,外交政策全体の中での役割を常に確認しつつ,より効果的なODAの企画・立案に努めています。2006年8月に設置された外務省国際協力局は,援助にかかわる政策を総合的に企画・立案するとともに,政府全体を通ずる調整の中核役となっています。

外務大臣の下に設立された国際協力企画立案本部では,外務省の国際協力局と地域担当局などが,国際協力の方針や地域別課題,重点課題の取組方などを協議し,外交政策全体の中での役割を常に確認しつつ,より効果的なODAの企画・立案に努めています。2006年8月に設置された外務省国際協力局は,援助にかかわる政策を総合的に企画・立案するとともに,政府全体を通ずる調整の中核役となっています。

政府と実施機関の連携

外務省は,海外経済協力会議の議論の結果や,外務省が作成する年度ごとの国際協力重点方針を迅速に援助の実施に反映できるよう,援助実施機関との連携を図っています。

2008年10月には,技術協力の実施と無償資金協力の促進を担ってきたJICAと,円借款など有償資金協力の実施を担当していた旧JBIC(国際協力銀行)の海外経済協力部門が統合され,新JICAが誕生しました。外務省が実施してきた無償資金協力の実施業務の一部も移行され,技術協力,有償資金協力,無償資金協力という3つの援助手法を一元的に実施する総合的な援助実施機関となりました。

2008年10月には,技術協力の実施と無償資金協力の促進を担ってきたJICAと,円借款など有償資金協力の実施を担当していた旧JBIC(国際協力銀行)の海外経済協力部門が統合され,新JICAが誕生しました。外務省が実施してきた無償資金協力の実施業務の一部も移行され,技術協力,有償資金協力,無償資金協力という3つの援助手法を一元的に実施する総合的な援助実施機関となりました。

現地機能の強化

開発途上国政府との政策協議を強化するため,多くの開発途上国で,在外公館およびJICA現地事務所などで構成される現地ODAタスクフォースを設置しています。開発途上国による援助需要の把握に加え,国別援助計画や事業展開計画の策定への参画,他の援助国や国際機関との連携への参画,援助手法の連携や見直しに関する提言,中期的な援助重点分野や援助政策の現地政府との共有,援助候補案件に関する提言などを行っています。

政策協議の強化

より効果的な開発支援のため,開発途上国との緊密な政策協議を行い,互いの認識や理解を共有する取組を進めています。自助努力の支援のため開発途上国からの要請を重視する一方,要請を受ける前の段階で相手国政府関係者と政策協議を実施することで,相手国の開発政策や援助需要を十分に理解し,日本の援助政策との協調を図っています。