2 文化・スポーツ・観光外交

(1)概要

日本文化がきっかけとなって日本に関心を持つに至る外国人は大変多い。外務省及び国際交流基金は、諸外国で良好な対日イメージを形成し、日本全体のブランド価値を高めるとともに、対日理解を促し、親日派・知日派を育成し、訪日観光客を増やすため、海外での日本文化の紹介や、スポーツ、観光促進を通じた様々な事業を行っている。例えば、「在外公館文化事業」では、在外公館の企画により、茶道、華道などの日本の伝統文化からアニメ、マンガ、ファッションといった日本の現代文化に至るまで幅広く紹介している。「日本ブランド発信事業」では、日本の経験・英知が結集された優れた文物を海外に発信し、日本の国家ブランドを確立し、世界における日本のプレゼンスを強化するため、各分野の専門家を海外に派遣した。各人の特性をいかした講演に加え、ワークショップやデモンストレーションなどを実施し、聴衆と価値観や体験を共有することを通じて国際交流の端緒としている。

また、2020年東京大会の機会を捉え、スポーツ分野での日本の存在感を一層示すことが重要である。外務省は、「Sport for Tomorrow(SFT)」プログラムの一環として、各国での様々なスポーツ交流・スポーツ促進支援事業、JICA海外協力隊や国際交流基金によるスポーツ指導者の派遣、文化無償資金協力を活用したスポーツ器材の供与や施設の整備を実施している。さらに、これらの取組を外務省「MofaJapan×SPORTS」と題するツイッターを通じて内外に発信している。また、2020年東京大会への参加国・地域との相互交流を図るホストタウンの取組を支援している。

次世代の親日層・知日層の構築や日本研究を通じた対日理解促進のため、外務省は、在外公館を通じて、日本への留学機会の広報や元留学生とのネットワーク作り、地方自治体などに外国青年を招へいする「JETプログラム」への協力、アジアや米国との青少年交流事業や社会人を招へいする交流事業、日本研究支援などを実施している。

海外における日本語の普及は、日本との交流の担い手を育て、対日理解を深めるとともに、諸外国との友好関係の基盤となるものである。このため、外務省は、国際交流基金を通じて、日本語専門家の海外への派遣、海外の日本語教師に対する研修、日本語教材の開発などを行っている。また、日本における労働力不足を背景にして、4月から在留資格「特定技能」による外国人材の受入が開始されたが、就労目的での来日を希望する外国人に対する日本語教育という新たなニーズに対しても取組を行っている。

日本は、国連教育科学文化機関(UNESCO:ユネスコ)などと協力し、世界の有形・無形の文化遺産の保護支援にも熱心に取り組んでいる。また、世界遺産条約や無形文化遺産保護条約などを通じ、国際的な遺産保護の枠組みの推進にも積極的に参加している(261ページ 2(7)参照)。

これら文化・スポーツ外交の推進を通じて、日本の魅力を海外で高めることによって、訪日観光客の増加にも貢献している。

(2)文化事業

各国における世論形成や政策決定の基盤となる国民一人ひとりの対日理解を促進するとともに、日本のイメージを一層肯定的なものとすることは、国際社会で日本の外交政策を円滑に実施していく上で重要である。この認識の下、外務省は、在外公館や国際交流基金を通じて多面的な日本の魅力の発信に努めている。

2019年には米国で日本文化紹介事業「Japan 2019」として源氏物語を紹介する展覧会、日本人アーティストによる演劇やコンサートなどを行い、日本文化の魅力を発信するとともに、インバウンド観光促進にも努めた。

また、2018年に「ロシアにおける日本年」事業としてモスクワ及びサンクトペテルブルクにおいて開催した「日露関係写真展」を、2019年は地方2都市(クラスノダール及びエカテリンブルク)で約3週間ずつ開催したほか、モスクワでは、2018年に引き続き国際交流基金による大型の映画祭「第53回日本映画祭」を開催し、オープニングには日本から映画プロデューサーが登壇した。

在外公館では、管轄地域での対日理解の促進や親日層の形成を目的とした外交活動の一環として、多様な文化事業を実施している。例えば、茶道・華道・折り紙などのワークショップ、日本映画上映会、邦楽公演、武道デモンストレーション、伝統工芸品などの展示会、日本語弁論大会などを企画・実施している。また、近年では、アニメ・マンガなどのポップカルチャーや日本の食文化などの生活文化を積極的に紹介している。

(10月8日、フランス・リヨン)

また、外交上の節目となる年には、効果的な対日理解の促進を目指して、政府関係機関や民間団体が連携して大規模かつ総合的な記念事業(要人往来、各種会議、広報文化事業など)を集中的に実施し、活発な交流を行っている。2019年には、日・ポーランド国交関係樹立100周年記念事業として、能公演など様々な行事を実施した。

(6月28日、ポーランド・ワルシャワ)

国際交流基金では、外務省・在外公館との連携の下、日本の文化や芸術を様々な形で世界各地に発信する文化芸術交流事業、日本語教育、日本研究の推進及び支援などを行っている。9月にロンドン(英国)市内で約7万人が参加して行われた「ジャパン祭り」では、国際交流基金と在英国日本国大使館などの共催により、島根県西部に伝わる「石見(いわみ)神楽」公演を行い、日本の郷土芸能の紹介を通じて、日本文化の多面的な魅力を伝えるとともに、両国市民の文化交流を深める機会となった。

また、2013年12月に安倍総理大臣が発表した「文化のWA(和・環・輪)プロジェクト」については、国際交流基金アジアセンターを通じた日本語学習支援事業と双方向の芸術文化交流事業を柱として、多岐にわたる文化交流事業を着実に実施している。特に2019年はこれまでの5年間の活動を総括して「響きあうアジア2019」を国内外で実施した。日本語学習支援事業の中心である日本語パートナーズ派遣事業では、派遣前研修の一部を、地方創生の視点を踏まえ、立命館アジア太平洋大学(大分県別府市)を拠点として実施した上で、2019年度末までに東南アジア10か国、中国及び台湾の中等教育機関などに計2,375人を派遣し、日本語教育のサポートのみならず、日本文化の紹介を通じた交流事業を実施した。その結果、多くの派遣先の学校関係者から、日本語パートナーズの活動は生徒の学習意欲などの向上に貢献があったとして高い評価を受けた。

(インドネシア 写真提供:国際交流基金)

双方向の芸術文化交流事業での舞台芸術分野では、ストリートダンスでアジアをつなぐ「DANCE DANCE ASIA」などの国際共同制作、映像分野では、東京国際映画祭との連携及びJFF(日本映画祭)アジア・パシフィック・ゲートウェイ構想による映画交流の促進、スポーツ分野では日本サッカー協会(JFA)・Jリーグとの連携によるサッカー交流事業などを実施した。

日本国際漫画賞は、海外への漫画文化の普及と漫画を通じた国際文化交流に貢献する漫画家を顕彰することを目的として2007年に外務省が創設した。第13回目となる2019年は、66の国・地域から345作品の応募があり、イスラエルの作品が最優秀賞に輝いた。また、今回はザンビア、ジョージア、バングラデシュ、ハイチ及びマルタの5か国から初めて応募があった。

(3)人物交流や教育・スポーツ分野での交流

外務省では、諸外国において世論形成・政策決定に大きな影響力を有する要人、各界で一定の指導的立場に就くことが期待される外国人などを日本に招き、人脈形成や対日理解促進を図る各種の招へい事業を実施している。また、教育やスポーツの分野でも、幅広い層での人的交流促進のために様々な取組を行っている。これらの事業は、相互理解や友好関係を増進させるだけではなく、国際社会での日本の存在感を高め、ひいては外交上の日本の国益増進の面でも大きな意義がある。

ア 留学生交流関連

外務省は、在外公館を通じ日本への留学の魅力や機会を積極的に広報している。また、各国の優秀な学生を国費外国人留学生として受け入れるための募集・選考業務を行っている。さらに、各国にある「帰国留学生会」などを通じた元留学生との関係維持や親日派・知日派の育成に努めている。

イ JETプログラム

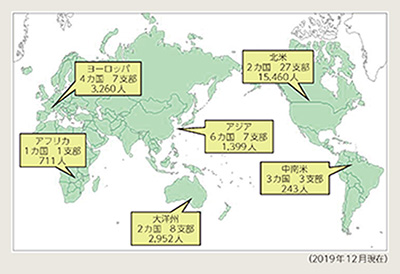

外国語教育の充実と地域の国際交流の推進を図る目的で1987年に開始された「JETプログラム」には、2019年度は57か国から2,091人の新規参加者を含む5,761人が参加し、全国に配置されている。このプログラムは、総務省、外務省、文部科学省及び一般財団法人自治体国際化協会の運営協力の下、地方自治体などが外国青年を自治体や学校で任用するものであり、外務省は、在外公館における募集・選考や渡日前オリエンテーション、18か国に存在する元JET参加者の会(JETAA、会員数約2万4,000人)の活動を支援している。JETAAは各国で日本を紹介する活動を行っており、数多くのJET経験者が親日派・知日派として各国の様々な分野で活躍するなど、JET参加者は日本にとって貴重な人的・外交的資産となっている。

ウ スポーツ交流

スポーツは言語を超えたコミュニケーションを可能とし、友好親善や対日理解の増進の有効な手段となる。2020年東京大会に向けて、世界各国から日本への関心が高まる中、日本政府は、2014年から2020年までに100か国以上、1,000万人以上を対象にスポーツの価値を届けるスポーツを通じた国際貢献事業「Sport for Tomorrow(SFT)」を実施しており、予定よりも早く2019年9月時点で目標を達成した。外務省は、2015年度から、「スポーツ外交推進事業」による選手やコーチの派遣・招へい、器材輸送支援、在外公館によるスポーツ関連レセプションなどを展開し、各国政府や競技団体からの要望に対し、より迅速かつきめ細かいスポーツ交流を実施し、二国間関係の発展にも貢献している。これらSFT事業は、日本のスポーツ関係者の国際スポーツ界におけるプレゼンス強化にもつながっている(258ページ コラム参照)。

~OneTeamとして~

9月20日から11月2日まで、アジア初開催となるラグビーワールドカップ(RWC2019)が日本で開催され、様々な国籍の選手がOneTeamとして団結した日本代表の姿は多くの国民に感動を与えました。今回は3人の日本代表選手から、多様な背景の人々と協力し、成功する秘訣(ひけつ)などをお聞きしました。

──OneTeamとしてプレーする上で、国籍などのバックグラウンドの異なる人々が同じ目的に向かって協力していく際に重要なことはどのようなことだと感じていますか。

松島選手:言葉にして言わないと伝わらないことの方が多いので、しっかりと自分の意見を言ったり、話を聞いたり、コミュニケーションをとること。そうすることで目的や目標が明確になっていくと思います。

──コミュニケーションが非常に重要と考える一方で、言葉の壁を感じる選手もいたのではないかと想像しますが。

松島選手:チームがいいプレーをできていないと、どうしてもコミュニケーションが疎(おろそ)かになりがちですが、W杯で自分達の戦術や自分達のラグビーで勝ち切った試合では、いつも以上にコミュニケーションが取れていました。そういった試合では言葉の壁など一切感じず、ラグビーを通じてしっかりとコミュニケーションが取れていたと思います。

──グローバル化が進む中で、海外に出て経験を積むことの重要性が高まっていると思いますが、ご自身の経験を通じて得られた教訓はありますか。

松島選手:もともと体格が小さい方なので「周りを見る」ということを大事にしていました。やりたいことを前面に出しても、チームから求められていることが分かっていないといけない。海外の選手はハングリー精神が強烈でチーム内でぶつかって起用されないこともありました。そんな中で生き残るために何が求められているか、そこで自分に出来ることは何かを考えて海外のチームで成長することが出来ました。

──日本人が世界の舞台で活躍するために必要なことは。

松島選手:世界中どこにいても「自分を成長させる」という気持ちを持つこと。日本が世界に通用することは僕たちのラグビーでも証明できたと思うので、辛いことからも目を逸(そ)らさず、受け入れて、自分の能力を信じることだと思います。

──ラグビーを通じて日本や世界に発信していきたい点は。

具選手:今まで体格的に不利だといわれてきたスクラムで、日本代表は団結力で世界相手に戦うことができました。この部分がラグビーを観て感じてほしいところです。団結力は日本の良さであり、強みだと思います。

──具選手は中学生時代から母国・韓国を離れ日本で生活していますが、苦しい時にはどのように乗り越えてきましたか。また日本での生活の中で、印象に残った出来事は。

具選手:ラグビーでも私生活でも不安になることがありましたが、その時こそ自分がやるべきことをがむしゃらにやりました。初めて日本に来た時、日本語が話せなくてもみんなが優しく接してくれて温かさを感じたことが印象に残っています。

──これから海外を目指そうとする日本の若者に対して、伝えたいメッセージは。

具選手:無名選手だった自分もそうでしたが、叶えたい夢に向かって自分を信じて頑張ることが一番大事だと思います。

(注)英語でのやりとりを基に和訳。

──ラファエレ選手は、18歳の時から母国サモアとニュージーランドを離れて日本で生活されていますが、来日のきっかけは。

ラファエレ選手:2009年、17歳の時に、ユース交流大会出場のため、所属していた高校のチームと共に来日したのですが、楽しい時間を過ごすことができ、日本で暮らすのもいいかもと感じました。旅行もして、教育も受けて、ラグビーも続けるという全てを実現できるのでは、と思って翌年日本に来ましたが、実際にその通りでした。山梨学院大学では親しい友人を作ることができ、生まれ故郷から離れた場所に自分の居場所を作ることができました。日本行きを決めたことは、私の人生における最高の決断の一つです。

──ご自身の経験を通じて、海外で成功する上で必要なことはどのようなことだと考えますか。

ラファエレ選手:その国の文化にどっぷりと浸かり、その国の習慣を学び、自分自身のものにすること、また同時に、自分の出身やルーツを決して忘れないことが大切だと思います。私は、複数の文化とつながっている自分はとても幸運だと感じており、これは私のキャリアにも影響しています。より良いラグビー選手になるんだという刺激をもらっています。W杯で、日本は自分の出身国サモアと対戦しましたが、この経験は私にとって一生の宝です。この試合を通じて、私は、両国の文化とつながりを感じました。日本代表のユニフォームを着て「君が代」を熱唱し、感動しました。その後、キックオフ直前に、サモアのチームが「シバタウ」(サモアのウォークライ)を披露したのを見て私も誇り高い気持ちになり、今までにないような最高のプレーをするんだと気持ちが高ぶりました。

──ラグビーを通じて日本そして世界に発信していきたいメッセージは。

ラファエレ選手:準々決勝の対南アフリカ戦終了後に、日本と南アフリカのファンがジャージを交換している映像を観たのですが、このシーンはとても印象的でした。選手が試合後にジャージ交換するのはよくある光景ですが、それがファンの間でも行われており、スポーツは世界中の人々の心を一つにするんだと強く感じました。

──RWC日本代表チームは、国籍などのバックグラウンドの異なる人々が同じ目的に向かって団結し成果を収めた好事例だったと思いますが、重要なことはどのようなことだと感じていますか。

ラファエレ選手:信じること。自分自身、そしてチームメイトやスタッフ一人ひとりを信じること。自分たちには同じ目標を達成することができると信じること、これらが重要なことだと思います。

──サモア、ニュージーランド、日本という3か国での生活経験を踏まえ、言語や国籍が異なる人々が協調していく上で必要なのはどんなことだと考えますか。

ラファエレ選手:心を開き、偏見を持たないことがいかに大切かを学び、十人十色であることを理解することが大切です。そうすることで、私は異なる3つの国を自分の母国だと言えるようになりました。また、信念や人生観が異なる人たちとも親しくなることができましたし、ラグビーを通じて生涯の友もできました。異なる3か国で生活し、「異なる」というのが如何に美しいことかを学びました。

2019年は、ラグビーワールドカップ(9月~11月、全国12都市)に加え、体操ワールドカップ(4月、東京)、世界柔道選手権大会(8月~9月、東京)、ワールドカップバレーボール(9月~10月、全国8都市)、女子ハンドボール世界選手権大会(11月~12月、熊本)などの国際競技連盟主催の国際競技大会が日本で開催された。

~1,000万人の目標達成~

2013年9月、2020年オリンピック・パラリンピック競技大会の東京開催が決定した国際オリンピック委員会(IOC)総会(アルゼンチン・ブエノスアイレス)において、安倍総理大臣が日本のスポーツ分野における国際貢献事業として発表したのが「Sport for Tomorrow(SFT)」プログラムです。

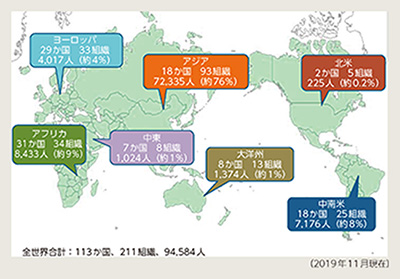

日本政府はSFTプログラムの下、2014年から2020年までの7年間で、開発途上国を始めとする100以上の国において1,000万人以上を対象に、世界のよりよい未来のために、未来を担う若者を始めあらゆる世代の人々にスポーツの価値とオリンピック・パラリンピック・ムーブメントを広げることを目標に、様々なプログラムを官民連携のオールジャパン体制で推進してきました。外務省も、スポーツ関連施設の整備やスポーツ指導者・選手の派遣や招へい、スポーツ分野での日本文化紹介など多彩なプログラムを実施しており、2019年9月末、SFTプログラムの活動実績数は、202か国・地域、約1,002万人となり、予定より早く目標を達成することができました。

これまでも、外務省は一貫して日本の武道を始めとするスポーツ分野での国際交流を通じて、世界の多くの人々に日本のことを知ってもらい、親しみを感じてもらえるように取り組んできました。スポーツは国境・言語・民族の違いを超えた国際交流と相互理解の促進に重要な役割を果たしています。2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「2020年東京大会」という。)以降も、日本から国民の皆様と共にスポーツの価値を世界に届けられるよう、スポーツを通じた国際交流に取り組んでいきます。

日本の文化無償資金協力による野球場整備の支援は、タンザニアの野球選手のためだけではなく、タンザニア国民全てへの支援であり、日本はタンザニアに野球という新しいスポーツをもたらしました。タンザニア全ての小中学校での教育課程において野球が取り入れられるように検討したいと思います。(マジャリワ首相)

ラグビーはマダガスカルで人気のスポーツですが、多くのチームは古いボールで練習しており、国際協力機構(JICA)を通じて寄贈していただいたボールはオリンピック出場のために大いに役立つことでしょう。私たちはマダガスカルにおけるラグビー発展のためにこれからも取り組んでいきます。(ラクトゥマララ・マダガスカル・ラグビー連盟会長)

(3月、マダガスカル)

日本から様々な支援がある中で、スポーツ分野でも支援を行っていただいていることに感謝します。特に、日本からの空手分野における協力を通じて、空手競技の選手たちがスポーツを通じた日本・南スーダン間の人物交流や関係の向上に貢献していることを特筆したいと思います。(トゥット高等教育大臣)

柔道デモンストレーションは大変迫力があり、柔道の奥深さや魅力を知る貴重な経験となりました。2020年東京大会が非常に楽しみです。柔道という種目でも日本・カナダ両国をこれまで以上に関心を持って応援したいです。(カナダ外務省講堂で実施された柔道デモンストレーションへのカナダ人参加者)

日本と他国をスポーツでつなぎ、スポーツを通じた国際協力を推進しようとするこの事業は素晴らしいと実感しました。さらにスポーツだけではなく、日本という場所や文化にも触れることができ、貴重な経験をさせてもらいました。(ペルー人パラバドミントン選手:デ・ビナテア氏)

エ 対日理解促進交流プログラム

日本とアジア大洋州、北米、欧州、中南米の各国・地域との間で、二国間・地域間関係の発展や対外発信において、将来を担う人材を招へい・派遣し、政治、経済、社会、文化、歴史及び外交政策などに関する対日理解の促進を図るとともに、未来の親日派・知日派を発掘している。また、日本の外交姿勢や魅力などについて、被招へい者・被派遣者にソーシャルメディアなどを通じて積極的に発信してもらうことで対外発信を強化し、日本の外交基盤を拡充している。

(4)知的分野の交流

ア 日本研究

国際交流基金は、海外における日本の政治、経済、社会、文化などに関する様々な研究活動を複合的に支援している。2019年は、30か国・地域の59か所の日本研究機関に対し、客員教授の派遣、日本関係図書の拡充、研究助成、セミナー・シンポジウムの開催支援などを行ったほか、日本で研究・調査活動を行うためのフェローシップを、前年からの継続分と併せ、34か国・地域の150人に提供した。また、各国・地域の日本研究者や研究機関のネットワーク構築を促進するため、学会活動への支援なども行っている。

(11月、日本 写真提供:国際交流基金)

イ 知的交流

外務省は、国際交流基金を通じ、知的交流事業も実施している。具体的には、共通の国際的課題をテーマとしたセミナー・シンポジウム、海外の主要大学において現代日本に対する理解を深めるための講義などを行うプログラムに助成しているほか、グラスルーツからの日米関係強化のための米国地域リーダー招へい事業、NPOや他の交流団体とも協力しつつ、様々な分野・レベルでの対話を通じて関係を強化し相互理解を深める交流事業などを企画・支援している。

(11月、日本 写真提供:国際交流基金)

ウ 日米文化教育交流会議(CULCON:カルコン)

日米の官民の有識者が両国の文化・教育交流について議論するカルコンは、6月、共通の課題に対応する次世代の協力について意見交換するため、テキサス州オースティン(米国)において「2020年を越えて:次世代と日米協力への道を創る」をテーマにシンポジウムを開催した。この際日米カルコン委員は、米国における多文化共生のための活動に関する理解を深めるため、サン・アントニオを訪問し、日系企業の工場や現地大学を視察し、関係者と意見交換を行った。加えて、カルコン、米国の非営利団体(Anniversaries, Inc.)及びダラス商工会議所は、ダラスにおいて「AI(人工知能)及び日本とダラスの連携」をテーマにイベントを共催し、AI及び関連技術の発展とその社会的影響について活発な意見交換が行われた。

エ 国際連合大学(UNU)との協力

日本政府は、地球規模課題の研究及び人材育成を通じて国際社会に貢献するUNUの創設を重視し、日本(東京)に本部を誘致し、様々な協力と支援を約50年間にわたり行ってきた。UNUは、日本の大学や研究機関と連携し、平和、開発、環境など日本が重視する国際課題に取り組むことで、日本政府の政策発信にも貢献している。また、UNUは、2010年に大学院プログラムの修士課程、2012年に博士課程をそれぞれ開設しており、グローバルな人材育成プログラムの質の向上にも努めている。

(5)日本語普及

日本の経済構造のグローバル化に伴う日本企業の海外進出の増加や日本のポップカルチャーの世界的な浸透などにより、若者を中心に外国人の日本語への関心が増大している。海外において日本語の普及を一層進めることは、日本の国民や企業にとって望ましい国際環境づくりにつながるものである。国際交流基金が2018年度に行った調査では、142の国・地域で約385万人が日本語を学習していることが確認された。また、同基金が実施する日本語能力試験は、2019年には87の国・地域、307都市で行われ、受験応募者数は過去最高の約137万人となった(国内実施分を含む。)。一方、これらの多くの国・地域では、多様化する日本語学習への関心・ニーズに応える上で日本語教育人材の不足が大きな課題となっている。

(11月、東京)

外務省は、国際交流基金を通じて海外の日本語教育現場での多様なニーズに対応している。具体的には、日本語専門家の海外派遣、海外の日本語教師や外交官などの訪日研修、インドネシア及びフィリピンとの経済連携協定(EPA)に基づく看護師・介護福祉士候補者への訪日前日本語予備教育、各国・地域の教育機関などに対する日本語教育導入などの働きかけや日本語教育活動の支援、日本語教材開発、eラーニングの運営、外国語教育の国際標準に即した「JF(国際交流基金)日本語教育スタンダード」の普及活動などを行っている。

また、日本における少子高齢化を背景とした労働力不足への対応として、4月から新たな在留資格「特定技能」による外国人材の受入れが開始されたが、「外国人材の受入・共生のための総合的対応策」(2018年12月25日「外国人材の受入・共生に関する関係閣僚会議決定」)に基づき、来日する外国人の日本語能力を測定する「国際交流基金日本語基礎テスト」の実施や、その日本語能力を効果的に習得することを目的とした教材・カリキュラムの開発・普及、就労希望者に日本語教育を行う現地日本語教師の育成などの新しい取組を行っている。

(6)文化無償資金協力

開発途上国での文化・高等教育を支援し、日本と開発途上国の相互理解や友好親善を深めるため、政府開発援助(ODA)の一環として文化無償資金協力を実施している。2019年は、一般文化無償資金協力2件(総額約2億4,300万円)、草の根文化無償資金協力14件(総額約1億2,200万円)を実施した。2019年は、一般文化無償資金協力では楽器・音響と放送分野など、草の根文化無償資金協力ではスポーツ振興と日本語普及分野での協力を重点的に実施した。

(7)国連教育科学文化機関(UNESCO:ユネスコ)を通じた協力

日本は、教育、科学、文化などの分野でユネスコの様々な取組に積極的に参加している。ユネスコは1951年に日本が戦後初めて加盟した国際機関であり、以来、開発途上国に対する教育、科学、文化面などの支援で日本と協力してきた。

文化面では、世界の有形・無形の文化遺産の保護・振興及び人材育成分野での支援を柱として協力するとともに、文化遺産保護のための国際的枠組みにも積極的に参画している。その一環として、カンボジアのアンコール遺跡、ウガンダのカスビ王墓、ネパールの文化遺産の震災後の復興を始め、日本人の専門家が中心となって、現地の人々が将来は自らの手で遺跡を守ることができるよう人材育成を行うとともに、遺跡の保存修復を支援している。特にアンコール遺跡保存修復事業(カンボジア)に対しては、1994年以降、継続的な支援を行っている。また、アフガニスタンでは、2003年からバーミヤン遺跡保存事業を実施しており、現地の人々の心のよりどころであるバーミヤン遺跡の修復に貢献している。さらに、無形文化遺産保護についても、開発途上国における音楽・舞踊などの伝統芸能、伝統工芸などを次世代に継承するための事業、各国が自ら無形文化遺産を保護する能力を高めるための国内制度整備や関係者の能力強化支援事業を実施している。

人文科学分野では、ユネスコのAIの倫理に関する規範的文書の策定に向けた議論にも積極的に貢献している。8月のTICAD7の際には、ユネスコとの共催で、「AIの活用に関するパネルディスカッション」を開催し、日本とユネスコの専門家が参加し、アフリカにおけるAIの利活用や防災技術の現状を俯瞰した上で、ユネスコによるAIを活用した取組や今後の展望を踏まえ、日本における防災分野を含むAIの活用や取組を参考に、アフリカにおけるAI活用向上のための方策を議論した。

そのほか、ユネスコが力を入れているアフリカを対象とした支援では、4月、日本はベナン、ブルキナファソ、カメルーン、チャド、コートジボワール、ガーナ、ギニア、マリ、ニジェール、ナイジェリア、トーゴでの深刻な洪水被害に対して緊急支援を行い、ユネスコの防災事業を支援している。具体的には、水害多発地域への水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM、つくば市所在のユネスコ・カテゴリー2センター2)の早期警報システムの導入や、その使用に関する訓練、洪水に対する意識の向上のためのキャパシティ・ビルディングを実施している。

また、2017年に就任したアズレー事務局長の下、ユネスコは、非政治化のための戦略的改革を推進しており、日本もこのユネスコ改革を支持している。8月のTICAD7の際には、安倍総理大臣とアズレー事務局長の会談が行われ、同事務局長から、ユネスコが推進する戦略的変革を始め、AIの倫理に関するイニシアティブなどについて引き続き日本と協力していきたいとの発言があったのに対し、安倍総理大臣からは、ユネスコの取組や非政治化に向けた改革を着実に前進させるため協力していくと述べた。

ア 世界遺産条約

世界遺産条約は、文化遺産や自然遺産を人類全体の遺産として国際的に保護することを目的としており、日本は1992年にこの条約を締結した(2019年12月現在締約国数は193か国)。この条約に基づく「世界遺産一覧表」に記載されたものが、いわゆる「世界遺産」である。建造物や遺跡などの「文化遺産」、自然地域などの「自然遺産」、文化と自然の両方の要素を持つ「複合遺産」に分類され、2019年12月現在、世界遺産一覧表には世界全体で1,121件が記載されている。2019年、バクー(アゼルバイジャン)で開催された第43回世界遺産委員会において、日本が推薦した「百舌鳥(もず)・古市古墳群」(大阪府)の世界遺産一覧表への記載が決定された。これまで日本からは、文化遺産19件、自然遺産4件の計23件が記載されている。

(写真提供:堺市)

イ 無形文化遺産保護条約

無形文化遺産保護条約は、伝統芸能や伝統工芸技術などの無形文化遺産について、国際的保護の体制を整えるものである(2019年12月現在締約国数は178か国)。国内の無形文化財保護において豊富な経験を持つ日本は、この条約の作成作業の牽引(けんいん)役となり、運用指針の主要部分を取りまとめるなど、積極的な貢献を行っている。2019年12月現在、条約に基づき作成されている「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」には、日本の無形文化遺産として計21件が記されている。

ウ ユネスコ「世界の記憶」事業

ユネスコ「世界の記憶」事業は、貴重な歴史的資料の保護と振興を目的に1992年に創設された。2019年12月現在、427件が登録されている。

従来の制度では、加盟国が登録の検討に関与できる仕組みとなっておらず、また登録申請案件について、関係国間での見解の相違が明らかであるにもかかわらず、一方の国の主張のみに基づき申請・登録がなされ政治的対立を生むことは、ユネスコの設立趣旨である加盟国間の友好と相互理解の推進に反するものとなることから、新規申請を凍結した上で同事業の制度改善が進められている。2018年10月の執行委員会において、制度の包括的な見直しに関する改定行動計画が採択され、1年間にわたり議論が行われたが、2019年10月の執行委員会において議論の延長が決議され、現在も議論が継続されている。

2 ユネスコと協力してプログラムを実行する機関。ユネスコからは独立した組織であるが、ユネスコ総会でユネスコの協力機関として承認されている。