第1節 世界とのつながりを深める日本社会と日本人

1 外国人の活力を日本の成長につなげる取組

(1)成長戦略とビザ(査証)緩和

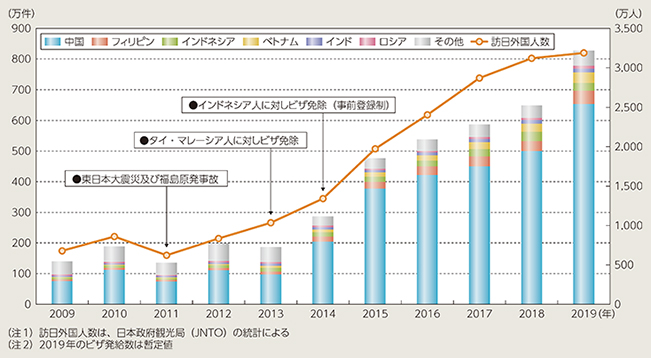

2019年の訪日外国人は約3,188万人に達し、過去最高を記録した。訪日外国人数について、日本政府は、2016年3月末の「明日の日本を支える観光ビジョン」の中で、2020年に4,000万人、2030年に6,000万人という新たな目標を設定した。このビジョンでは、潜在的に観光客誘致の大きな市場である20か国・地域の中で、訪日に際してビザの取得が必要な中国、ロシア、インド、フィリピン及びベトナムの5か国に対し戦略的にビザ緩和を実施していくことが示された。これらを踏まえ、外務省は2019年においても、人的交流の促進や二国間関係の強化などの観点からビザ緩和を実施した。具体的には、1月1日にインド向け数次ビザの申請書類の簡素化、発給対象者の拡大、中国向けビザの緩和、香港DI1(旅券に相当)及びマカオ旅行証所持者に対する数次ビザの導入、セントクリストファー・ネービス向け数次ビザの緩和、2月1日にコロンビア向け数次ビザの導入、4月1日にカタール向け数次ビザの緩和、8月1日にラオス向け数次ビザの緩和、また9月1日にロシア向けビザの緩和を実施した。このほか、リトアニアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始した。

このようなビザ緩和は、人的交流の促進や日本経済の成長に一定の効果が見込まれ、その一層の拡大が期待されている。一方、犯罪者や不法就労を目的とする者、又は人身取引の被害者となり得る者などの入国を未然に防止するため、水際対策の一環としてビザ審査の厳格化も行っている。外務省としては、「世界一安全な日本」を維持しつつ訪日外国人を増やすとともに、富裕層、リピーター及び若年層の誘客など、質量両面で観光立国に貢献していくことを目指し、二国間関係、外交上の意義などを総合的に勘案し、水際対策とのバランスを考慮しつつ今後もビザの緩和に取り組んでいくこととしている。

(2)外国人受入れ・社会統合をめぐる取組

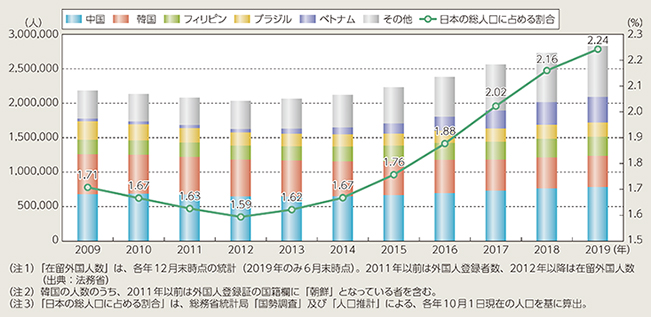

2008年のリーマン・ショックを契機に、日本に長期滞在する外国人の数は減少傾向にあったが、2012年を境に増加傾向に転じている。少子高齢化や人口減少が進行しつつある中、日本経済の更なる活性化を図り、競争力を高めていくためには、有能な人材を国内外を問わず確保することが重要である。2018年12月に出入国管理及び難民認定法が改正され、2019年4月から在留資格「特定技能」による外国人材の受入れ2も開始されており、今後、日本に滞在する有能な外国人がますます増えていくことが予想される。

外務省は、外国人の人権面にも配慮しつつ、こうした一連の施策を、関係省庁と協力して推進している。その一環で、「外国人の受入れと社会統合のための国際フォーラム」を開催し、具体的課題や取組について国民参加型の議論の活性化に努めている。10月に開催した同フォーラム(外務省と国際移住機関(IOM3)の共催)では、「地域社会における外国人の円滑な受入れ」をテーマに、外国人の円滑な受入れの在り方について議論を行った。

(10月31日、東京)

7月には、災害時における情報連絡体制、在京大使館などとの連携強化を一層図っていくため、東京都と共催で、在京大使館などに向け防災施策説明会を実施した。

1 Document of Identity for Visa Purposes

2 2019年は以下の国々との間で、在留資格「特定技能」を有する外国人材に関する制度の適正な実施のための基本的枠組みに関する協力覚書(MOC)の署名が行われた。

フィリピン、ネパール、カンボジア、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン

3 IOM:International Organization for Migration