2 文化・スポーツ・観光外交

(1)概要

日本文化がきっかけとなって日本に関心を持つに至る外国人は大変多い。外務省及び国際交流基金は、諸外国で良好な対日イメージを形成し、日本全体のブランド価値を高めるとともに、対日理解を促し、親日派・知日派を育成し、訪日観光客を増やすため、海外での日本文化の紹介や、スポーツ、観光促進を通じた様々な事業を行っている。例えば、「在外公館文化事業」では、在外公館の企画により、茶道、華道等の日本の伝統文化からアニメ、マンガ、ファッションといった日本の現代文化に至るまで幅広く紹介している。「日本ブランド発信事業」では、日本の経験・英知が結集された優れた文物を海外に発信し、日本の国家ブランドを確立し、世界における日本のプレゼンスを強化するため、各分野の専門家を海外に派遣した。各人の特性をいかした講演に加え、ワークショップやデモンストレーション等を実施し、聴衆と価値観や体験を共有することを通じて国際交流の端緒としている。

また、ラグビーワールドカップ2019、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(2020年東京大会)の成功に向け、スポーツ分野での日本の存在感を示すことも重要である。外務省は、「Sport for Tomorrow(SFT)」プログラムの一環として、各国での様々なスポーツ交流・スポーツ促進支援事業、JICAボランティアや国際交流基金によるスポーツ指導者の派遣、文化無償資金協力を活用したスポーツ器材の供与や施設の整備を実施している。また、2020年東京大会への参加国・地域との相互交流を図るホストタウンの取組を支援している。

次世代の親日層・知日層の構築や日本研究を通じた対日理解促進のため、外務省は、在外公館を通じて、日本への留学機会の広報や元留学生とのネットワーク作り、地方自治体等に外国青年を招へいする「JETプログラム」への協力、アジアや米国との青少年交流事業や社会人を招へいする交流事業、日本研究支援などを実施している。

海外における日本語の普及は、日本との交流の担い手を育て、対日理解を深めるとともに、諸外国との友好関係の基盤となるものである。このため、外務省は、国際交流基金を通じて、日本語専門家の海外への派遣、海外の日本語教師などの研修、日本語教材の開発などを行っている。

日本は、国連教育科学文化機関(UNESCO:ユネスコ)などと協力し、世界の有形・無形の文化遺産の保護支援にも熱心に取り組んでいる。また、世界遺産条約や無形文化遺産保護条約などを通じ、国際的な遺産保護の枠組みの推進にも積極的に参加している(第3章4節2(7)255ページ参照)。

これら文化・スポーツ外交の推進を通じて、日本の魅力を海外で高めることによって、訪日観光客の増加にも貢献している。

(4月、エルサルバドル・サンタテクラ)

(2)文化事業

各国における世論形成や政策決定の基盤となる国民一人ひとりの対日理解を促進するとともに、日本のイメージを一層肯定的なものとすることは、国際社会で日本の外交政策を円滑に実施していく上で重要である。この認識の下、外務省は、在外公館や国際交流基金を通じて多面的な日本の魅力の発信に努めている。

2018年には伝統文化やポップカルチャーに加え、食や祭りといった生活文化事業も含めた大規模な日本文化紹介事業「ジャポニスム2018:響きあう魂」がフランスで実施され、日本文化の魅力のみならず、地方の魅力発信やインバウンド観光促進にも努めた。(コラム「日仏外交関係樹立160周年~「ジャポニスム2018」を通じて浸透する日本文化~」103ページ及び特集「文化外交の推進~「ジャポニスム2018」を通じて~」245ページ参照)

また2018年はロシアとの間で、文化及びスポーツに加え、政治、経済、科学、教育、青年交流、自治体間交流など多岐にわたる分野で行事を行う「ロシアにおける日本年」「日本におけるロシア年」とされ、ロシアにおいては歌舞伎、流鏑馬(やぶさめ)、美術展など、日本においては美術展やスポーツフェスティバルなど、両国で多くの文化行事が開催された。(特集「ロシアにおける日本年 ~相互理解の深化のために~」114ページ参照)

在外公館では、管轄地域での対日理解の促進や親日層の形成を目的とした外交活動の一環として、多様な文化事業を実施している。例えば、茶道・華道・折り紙等のワークショップ、日本映画上映会、邦楽公演、武道デモンストレーション、伝統工芸品等の展示会、日本語弁論大会等を企画・実施している。また、近年では、アニメ・マンガ等のポップカルチャーや日本の食文化PR等を積極的に奨励している。

(9月28~10月1日、キルギス・ビシュケク)

また、外交上の節目となる年には、効果的な対日理解の促進を目指して、政府関係機関や民間団体が連携して大規模かつ総合的な記念事業(要人往来、各種会議、広報文化事業など)を集中的に実施し、活発な交流を行っている。例えば、2018年には、日中平和友好条約締結40周年記念事業として、野村万作・野村萬斎氏による狂言公演など様々な行事を実施した。

国際交流基金では、外務省・在外公館との連携の下、日本の文化や芸術を様々な形で世界各地に発信する文化芸術交流事業、日本語教育、日本研究の推進及び支援等を行っている。8月にストックホルム市の中心広場で、国際交流基金と在スウェーデン日本大使館が実施した和太鼓集団「倭」の公演では、会場の広場が1万人以上の参加者で埋め尽くされ、日本・スウェーデン外交関係樹立150周年を盛り上げる記念すべき事業となった。

また、2013年12月に安倍総理大臣が発表した「文化のWA(和・環・輪)プロジェクト」については、国際交流基金アジアセンターを通じた日本語学習支援事業と双方向の芸術文化交流事業を柱として、多岐にわたる文化交流事業を着実に実施している。そのうち日本語学習支援事業の中心である日本語パートナーズ派遣事業では、2018年度末までに東南アジア10か国、中国及び台湾の中等教育機関等に計1,855人(予定)を派遣し、日本語教育のサポートのみならず、日本文化の紹介を通じた交流事業を実施した。その結果、多くの派遣先の学校関係者から、日本語パートナーズの活動は生徒の学習意欲などの向上に貢献があったとして高い評価を受けた。なお、本事業の研修の一部は、地方創生の視点を踏まえ、政府関係機関移転基本方針(平成28年3月)に基づき立命館アジア太平洋大学(大分県別府市)を拠点として実施した。

(9月、インドネシア・チルボン 写真提供:国際交流基金)

国際交流基金アジアセンターが実施する双方向の芸術文化交流事業での舞台芸術分野では、ストリートダンスでアジアをつなぐ「DANCE DANCE ASIA」などの国際共同制作、映像分野では、東京国際映画祭との連携及びJFF(日本映画祭)アジア・パシフィック・ゲートウェイ構想による映画交流の促進、スポーツ分野では日本サッカー協会(JFA)・Jリーグとの連携によるサッカー交流事業などを実施した。

日本国際漫画賞は、海外で漫画文化の普及に貢献する漫画家を顕彰することを目的として2007年に外務省が創設した。第12回目となる2018年は、68の国・地域から331作品の応募があり、中国の作品が最優秀賞に輝いた。また、今回はアルバニア、アンゴラ、イラク、ウガンダ、ウズベキスタン、オマーン、トルクメニスタンの7か国から初めて応募があり、応募国・地域数は過去最多となった。

~「ジャポニスム2018」を通じて~

外務省はこれまでも、対日理解の促進や親日派・知日派の育成等を目的として、在外公館や国際交流基金を通じて多面的な日本の魅力の発信に努めてきました。外交におけるソフトパワーの重要性は近年一層高まっており、ソフトパワーに満ちた日本文化の更なる発信強化が求められています。

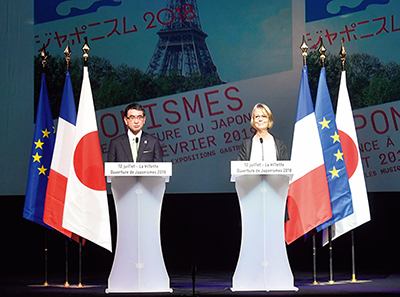

そうした中、日仏外交関係樹立160周年に当たる2018年の7月から約8か月間にわたり、パリを中心としたフランスで歌舞伎、能、狂言、雅楽といった伝統文化から、現代演劇・美術やマンガ・アニメ展、日本映画、さらには食・伝統工芸や地方の祭りといった生活文化まで、日本文化を「まるごと」紹介する「ジャポニスム2018:響きあう魂」が開催されました。

©Pierre GROSBOIS 2018

同事業は、「『日本の美』総合プロジェクト懇談会」(安倍総理大臣主催)において、日本の文化の力を外交にいかすという構想の下で実施が決定され、(独)国際交流基金を事務局として外務省を中心とした関係省庁、さらには民間企業・関係者も参加した今世紀最大規模の日本文化紹介事業です。文化紹介にとどまらず、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、地方の魅力発信、インバウンド観光促進、日本産品の海外展開にも貢献することを目的とした、官民連携のオールジャパンで事業を展開した点も特徴といえます。

ジャポニスム2018開催中には、日本からの要人が各企画を視察する機会も多くありました。7月のジャポニスム2018開会式には河野外務大臣が出席し、チームラボの「Au-delà des limites(境界のない世界)」展をフランス文化大臣と共に視察しました。

9月には皇太子殿下が日仏友好160周年を記念してフランスを御訪問になり、マクロン・フランス大統領と共に宮本亜門氏演出の能×3D映像『YUGEN 幽玄』を鑑賞されたほか、「若冲-〈動植綵絵〉を中心に」展や松竹大歌舞伎の御鑑賞、さらにはエッフェル塔の特別ライトアップ点灯式にも御臨席になり、フランス国内でも幅広く報道されました。また、10月には安倍総理大臣が「縄文-日本における美の誕生」展を視察しました。

2018年12月末現在、各企画への参加者や来場者数は合計250万人を超えており、フランスのみならず多くの海外の方々に日本文化を知ってもらう機会となりました。2019年は米国と東南アジアでも大規模な文化事業の実施が予定されており、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、海外から大会機運を醸成しつつ、文化外交を推進していきます。

1983年に、日本のマンガ文化を英語圏の人々に紹介するため『Manga! Manga! The World of Japanese Comics』(マンガ!マンガ!日本のコミックスの世界)という本を書いた際、序文をマンガの神様である故手塚治虫先生にお願いしました。それを今読み返してみると、手塚先生の先見性に改めて感動させられます。

欧米で日本マンガやアニメ文化がまだ殆(ほとん)ど認識されていない当時、手塚先生はマンガの右開き形式や言葉の「壁」に触れながらも、アニメこそが「国際性に富んでいる素晴らしい親善大使」だと主張し、アニメで日本マンガの体質になじんだ人々は、マンガもきっと見るようになる、と考えていました。「漫画文化は世界的にますます発展していくと信ずる」とはっきり書いています。

そもそも米国で日本のテレビアニメシリーズが最初に放映されたのは1963年の「Astro Boy(鉄腕アトム)」まで遡りますが、当時の子供たちの間では「日本アニメ」だと全く思われなかったようです。80年代後半に始まり、特に90年代に入ってから状況が大きく変わり、「アキラ」、「セーラー・ムーン」、「攻殻機動隊」、「ポケモン」などのアニメやマンガ(ポケモンはゲームもあり)の大ヒットのおかげで日本マンガとアニメのファン層が本格的な広がりをみせはじめたのです。アニメとマンガは今や「sushi」と同じようにアメリカ大衆文化になりつつあるといってもいいでしょう。

私が住んでいるサンフランシスコ周辺では、市内にある紀伊国屋書店だけではなく、普通のコミック専門店でも英訳版日本マンガがずらりと並んでおり、DVD時代は殆ど終わっているものの、今や英語字幕や吹替付きのアニメが今やケーブルテレビで流れ、ネットでも盛んに配信されています。長編日本アニメの上映は映画館では稀(まれ)ですが、アマゾンやネットフリックスなどで簡単に見ることができます。映画に関していえば、2017年の「Ghost in the Shell(攻殻機動隊)」のように、ハリウッドの制作会社が日本マンガをベースに実写版映画を作り始めているのも興味深いところです。

ネット配信では、世界最大の通信会社であるAT&Tが2018年にCrunchyrollという、2006年に誕生したアニメ・マンガのネット配信会社を買収したことも話題を呼んでいます。さらに面白いのは、1990年頃にサンフランシスコ周辺で始まった日本アニメ・マンガのコンベンションが、今は殆どの大都市に展開していることです。東海岸で毎年開かれるOtakon(「オタク」と「コンベンション」の米製和語ともいうべき造語)に2017年夏に参加した際には、3万人近くの来場者が集まっていました。西海岸のロサンゼルスともなると、10万人の来場者を誇る大会もあります。これらの大会ではファンたちが情報を共有し、グッズを購入し、友達の輪を作り、そして何よりもコスプレを楽しんでいます。

©2018 Frederik L. Schodt

一方、日本では時折、日本マンガやアニメがアメリカを「制覇している」といった、誤解を招くような報道が見られることもありますが、実際は、ディズニーやピクサーの長編CGIアニメ映画の興行収益の方が、人気のある宮崎駿監督のアニメ映画等と比べてもはるかに大きいです。つまり、日本マンガやアニメには実はまだまだニッチなところがあると言えます。それだけではありません。マンガの場合は、市場がより厳しく、売上げのピークは実は2007年でした。その後激減し、今やっとまた少し伸びているようです。

しかし、売上げだけで影響力と人気を測るのは危険です。アメリカにおける日本マンガやアニメは手塚先生でも想像出来なかったような展開も見せています。ファン主導型の展開ともいうべきものです。VHSの時代にファンたちは自ら字幕を付け、友人同士で共有することもよくありましたが、今ではネットでより簡単に共有出来るようになっています。もっとも、ネットが海賊版の普及にさらに拍車をかける問題が生じており、実際、一度も正規版のマンガ本を買ったことのないファンもたくさんいます。米国だけの問題ではないですが、ファンのグループが日本から紙媒体のものを「自炊」(自分でスキャンすること)し、フォトショップなどを使って自分で翻訳したネーム(セリフなど)をはめ込む「スキャンレーション」(スキャンと翻訳の造語)というプロセスを使い、出来上がったものを無断で一般公開するのです。作者や企業にとっては頭を悩ませる課題です。

私は現在、外務省主催の日本国際漫画賞の実行委員も務めていますが、近年は60か国以上から300作品以上の応募があります。これこそソフトパワーの一側面ですが、入賞作品をみると、独自のスタイルを持ちながら、殆どは明らかに日本マンガやアニメの影響を強く受けています。とてもうれしいことです。

2018年の暮れ、サンフランシスコ市にて

(3)人物交流・教育・スポーツ分野での交流

外務省では、諸外国において世論形成・政策決定に大きな影響力を有する要人、各界で一定の指導的立場に就くことが期待される外国人などを日本に招き、人脈形成や対日理解促進を図る各種の招へい事業を実施している。また、教育やスポーツの分野でも、幅広い層での人的交流促進のために様々な取組を行っている。これら事業は、相互理解や友好関係を増進させるだけではなく、国際社会での日本の存在感を高め、ひいては外交上の日本の国益増進の面でも大きな意義がある。

ア 留学生交流関連

外務省は、在外公館を通じ日本への留学の魅力や機会を積極的に広報している。また、各国の優秀な学生を国費外国人留学生として受け入れるための募集・選考業務を行っている。さらに、各国にある「帰国留学生会」などを通じた元留学生との関係維持や親日派・知日派の育成に努めている。

イ JETプログラム

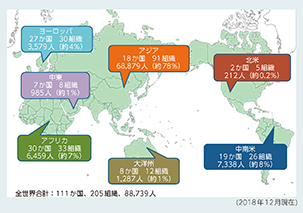

外国語教育の充実と地域の国際交流の推進を図る目的で1987年に開始された「JETプログラム」には、2018年度は54か国から2,201人の新規参加者を含む5,528人が参加し、全国に配置されている。このプログラムは、総務省、外務省、文部科学省及び一般財団法人自治体国際化協会の運営協力の下、地方自治体等が外国青年を自治体や学校で任用するものであり、外務省は、在外公館における募集・選考や渡日前オリエンテーション、18か国に存在する元JET参加者の会(JETAA、会員数約2万3,000人)の活動を支援している。JETAAは各国で日本を紹介する活動を行っており、数多くのJET経験者が親日派・知日派として各国の様々な分野で活躍するなど、JET参加者は日本にとって貴重な人的・外交的資産となっている。

ウ スポーツ交流

スポーツは言語を超えたコミュニケーションを可能とし、友好親善や対日理解の増進の有効な手段となる。2020年東京大会に向けて、世界各国から日本への関心が高まる中、日本政府は、2014年1月からスポーツを通じた国際貢献策「Sport for Tomorrow(SFT)」を実施している。このプログラムでは、2020年までに100か国以上、1,000万人以上を対象にスポーツの価値を広げるべく、各国において様々なスポーツ交流・スポーツ促進支援・人材育成事業を実施している。2015年度からは、「スポーツ外交推進事業」による選手やコーチの派遣・招へい、器材輸送支援、在外公館よるスポーツ関連レセプション等を展開し、各国政府や競技団体からの要望に対し、より迅速かつきめ細かいスポーツ交流を実施し、二国間関係の発展にも貢献している。これらSFT事業は、日本のスポーツ関係者の国際スポーツ界におけるプレゼンス強化にもつながっている。

「4年に一度じゃない。一生に一度だ。- ONCE IN A LIFETIME -」

これは2019年9月に開幕する「ラグビーワールドカップ2019」の大会キャッチコピーです。4年に一度開催される15人制ラグビーの世界王者決定戦は、オリンピック、サッカーワールドカップと並ぶ世界3大スポーツイベントの一つと言われています。日本を含む前回大会の上位12チームと世界各地域の予選を勝ち抜いた8チームの全20チームが、黄金に輝く「ウェブ・エリス・カップ」優勝トロフィーを目指し、日本全国、北海道から九州まで12都市で7週間にわたり熱戦を繰り広げます。

ラグビーワールドカップが日本で開催されるのは歴史的なことです。アジアでの“初”開催、ラグビー伝統国以外での“初”開催、ラグビー(セブンズ)が夏季オリンピック種目に採用されてから“初”開催、と“初”づくしです。

また、本大会の「PRキャプテン」は俳優の舘ひろしさんが務めています。舘さんは高校時代にご自身もプレーした経験もあるラグビー愛好家です。2018年9月、モントリオール国際映画祭で映画「終わった人」で最優秀男優賞を受賞されましたが、その直後に開催されたラグビーワールドカップ2019の1年前のイベントで、嶋津昭ラグビーワールドカップ2019組織委員会事務総長が「終わった人」の舘ひろしさんですが、PRキャプテンとしては「これからの人です」と挨拶されたのが印象的でした。

外務省でもこの大会を盛り上げ、スポーツの秋に日本に沢山の外国人観光客に来ていただけるよう、世界各地に在外公館を有していることを最大限活用し、世界各国で広報を行っています。以下、その一部を紹介します。

日本遠征前の外国ラグビー代表チームの壮行、日本代表チームが海外遠征する際の現地関係者との交流を目的として大使公邸を活用したレセプションを実施しています。

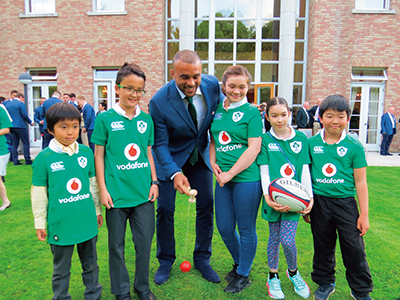

日・アイルランド外交関係樹立60周年を記念し、日本で開催された「日・アイルランド男子ラグビー代表戦」に先立ち、大使公邸に訪日前のアイルランド選手及び関係者を招き、壮行会を実施しました。

(2017年5月30日、在アイルランド日本国大使公邸)

ラグビーワールドカップ優勝杯(ウェブ・エリス・カップ)のトロフィーツアーが行われる機会を捉え、在フィジー及びネパール日本国大使主催によるレセプションを実施しました。現地政府関係者のほか、フィジーではナショナルチームのヘッドコーチ及び選手等、ネパールでは副大統領、ラグビー協会関係者等が出席し、ラグビーワールドカップ優勝杯の実物展示も行いました。

(2018年5月21日、在フィジー日本国大使公邸)

(2018年12月7日、在ネパール日本国大使公邸)

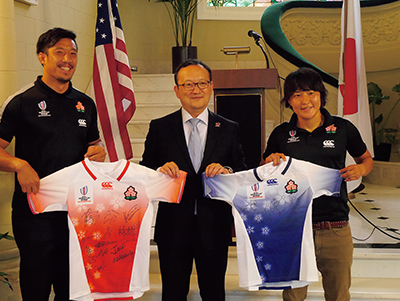

ラグビーワールドカップ7人制に出場するため遠征した男女日本代表チームと地元ラグビー関係者等を招いたレセプションを開催しました。

ラグビーワールドカップ2019組織委員会と連携し、在外公館は同委員会が制作した動画やポスター、ピンバッジ等の広報資材を使用し、現地で開催される各種事業に合わせて大会の広報を積極的に行っています。

そのほか、首脳会談や外相会談等、政府要人のレベルでのラグビーワールドカップ2019に向けた協力の確認や、国際会議における広報ブースの設置、世界の国会議員のラグビー交流のお手伝い等をしています。

ラグビーワールドカップ2019のような世界規模のスポーツイベントが日本各地で開催され、スポーツを通じた人的交流が盛んに行われ、日本への外国人観光客が増えることは大変喜ばしいことです。さらに翌年には2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。まずは、ラグビーワールドカップの機会に日本を訪問する数多くの外国賓客の受入れが円滑に進み、また多くの外国人観光客に日本の様々な地方の良い思い出を持って帰っていただけるよう、外務省でも官民の関係者の皆様と連携して、様々な取組を一層行っていきます。

2018年にロシア各地で開催されたFIFAワールドカップロシア大会。サッカー日本代表の奮闘ぶりに日本中が盛り上がり、連日繰り広げられるスーパープレーに世界中のサッカーファンが熱狂しました。

こうした大型スポーツイベント成功のためには、多くの関係者の協力や連携が必要ですが、外務省もこうしたイベントを側面から支援しています。

このコラムでは、在ロシア日本国大使館が、日本人サポーターの安全対策の一環として実施した取組を紹介しつつ、スポーツイベントと外務省の関わりを紹介します。

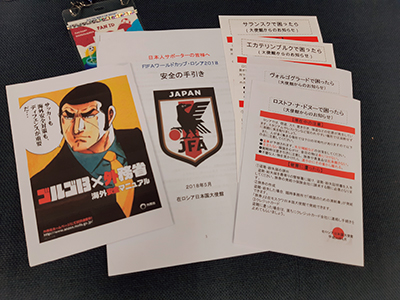

ロシア大会では多くの日本人サポーターが現地に応援に駆けつけることが予想されました。日本代表の試合会場の中には、普段はあまり外国人観光客が訪れないような小さな都市も含まれ、また、ワールドカップのような特別な状況下では、宿泊料金が高騰したり、交通機関が非常に混雑したり、他国のサポーターとトラブルになるなど、予想できないことが起こる場合もあることから、様々な対策が必要でした。

今回、在ロシア日本国大使館では、日本人サポーターが安心して大会を観戦し、ロシア滞在を快適に楽しめるよう、「安全の手引き」を作成しました。この手引きにはロシアの治安情報や滞在上の注意のほかにも、試合会場周辺の地図、日本国大使館の連絡先、緊急時に使える一言ロシア語など、大会観戦時や事故発生時の対応に役立つ情報を盛り込み、大使館ホームページに掲載しました。また、日本サッカー協会関係者、メディアに配布したほか、空港、スタジアム周辺での配布に努めました。

また、ロシア政府や警察関係者のみならず、今次大会に参加する他国の大使館とも密接な情報交換を行い、日本代表の試合日前後には、試合会場に大使館臨時事務所を設置して日本人サポーターの支援に当たりました。幸い、大きな事件などは起こらなかったものの、紛失物や盗難被害の相談のほか、中には、犬に噛まれて病院を受診したいといった相談もあり、大使館職員は警察や病院に同行して支援を行いました。

今回、ロシアを訪れた日本人サポーターは、応援アイテムとして日の丸が付いたはちまきをスタジアム内外で配布していました。ワールドカップでは自国の試合以外にも、レベルの高い試合を一つでも多く楽しもうと、応援する国を決めずにスタジアム入りする観戦者もいますので、ここで日の丸はちまきを受け取った観客は、自然と日本代表チームを応援します。この光景は、日本でも報道されましたが、日本人以外の観客がはちまきを巻いて笑顔で日本代表を応援している姿は印象的でした。試合会場に向かう飛行機の中で、互いに言葉の通じない日本とコロンビアのサポーターが意気投合し一緒に記念写真を撮る場面も見かけ、改めてスポーツは国境を越える存在であることを認識しました。

決勝トーナメント1回戦で惜しくも敗退した日本代表チームですが、この試合後、大使館職員が街を歩いていると、コロンビアサポーターから、「日本は良い試合をした」と声をかけられたり、ロシア人達が「日本は惜しかった」と話しているのを耳にしました。また、日本人サポーターによる試合後のゴミ拾いも、ロシアのテレビ局にニュース番組で好意的に取り上げられ、日本代表チームの奮闘とともにサポーターの行動にも注目が集まりました。試合に負けてもスポーツを通じて日本の良いイメージを多くの人々に植え付けられたこと、これも日本という国を紹介する一つの外交ではないかと感じました。

今回のワールドカップの成功で、ロシアに好印象を持った方も増えたことでしょう。日本では今後、ラグビーワールドカップ2019、そして2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会と、世界中から観戦者が訪日する大型競技大会が続きます。外務省でもこうした機会を活用し、日本の魅力を発信していきます。

(4)知的分野の交流

ア 日本研究

国際交流基金は、海外における日本の政治、経済、社会、文化などに関する様々な研究活動を複合的に支援している。2018年は、31か国・地域の73か所の日本研究機関に対し、客員教授の派遣、日本関係図書の拡充、研究助成、セミナー・シンポジウムの開催支援などを行ったほか、日本で研究・調査活動を行うためのフェローシップを、前年からの継続分と併せ、40か国・地域の133人に提供した。また、各国・地域の日本研究者や研究機関のネットワーク構築を促進するため、学会活動への支援なども行っている。

イ 知的交流

外務省は、諸外国との共同作業・交流を重視しており、国際交流基金を通じ、知的交流事業も実施している。具体的には、共通の国際的課題をテーマとしたセミナー・シンポジウム、海外の主要大学において現代日本に対する理解を深めるための講義等を行うプログラムに助成しているほか、NPOや他の交流団体とも協力しつつ、様々な分野・レベルでの対話を通じて関係を強化し相互理解を深める交流事業などを企画・支援している。

(7月、日本 写真提供:国際交流基金)

ウ 日米文化教育交流会議(CULCON:カルコン)

日米の官民の有識者が両国の文化・教育交流について議論するカルコンは、2018年6月、第28回日米合同会議をワシントンDC(米国)で開催した。会議では冒頭、安倍総理大臣とトランプ米国大統領からのメッセージが読み上げられ、美術対話委員会、教育交流レビュー委員会、日本語教育委員会及び次世代タスクフォースの取組や今後の方策等が協議された。この成果として発出された共同声明において、2014年の日米首脳会談時の共同声明付属書に記載された「2020年までに日米双方向の学生交流数を2倍にする」との目標達成に向け日米両国が行ってきた取組の進展を確認するとともに、両国間の留学の一層の活性化や、米国における日本語教育強化のための方策、美術交流における成果と活動の継続、日米関係を担う次世代のリーダーを育成するための新しいプラットフォーム構築の重要性等について提言した。

エ 国際連合大学(UNU)との協力

日本政府は、地球規模課題の研究及び人材育成を通じて国際社会に貢献するUNUの創設を重視し、日本(東京)に本部を誘致し、様々な協力と支援を40年間にわたり行ってきた。UNUは、日本の大学や研究機関と連携し、平和、開発、環境等日本が重視する国際課題に取り組むことで、日本政府の政策発信にも貢献している。また、UNUは、2010年に大学院プログラムの修士課程、2012年に博士課程を開設しており、グローバルな人材育成プログラムの質の向上にも努めている。

(5)日本語普及

日本の経済構造のグローバル化に伴う日本企業の海外進出の増加や日本のポップカルチャーの世界的な浸透などにより、若者を中心に外国人の日本語への関心が増大している。海外において日本語の普及を一層進めることは、日本の国民や企業にとって望ましい国際環境づくりにつながるものである。国際交流基金が2015年度に行った調査では、137の国・地域で約366万人が日本語を学習していることが確認された。また、同基金が実施する日本語能力試験は、2018年には86の国・地域、296都市で行われ、受験応募者数は過去最高の約117万人となった(国内実施分を含む。)。一方、これらの多くの国・地域では、日本語学習への関心・ニーズに応える上で日本語教育人材の不足が大きな課題となっていることが明らかになった。

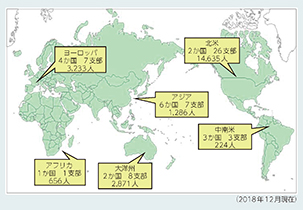

外務省は、国際交流基金を通じて海外の日本語教育現場での多様なニーズに対応している。具体的には、日本語専門家の海外派遣、海外の日本語教師や外交官などの訪日研修、インドネシア及びフィリピンとの経済連携協定(EPA)に基づく看護師・介護福祉士候補者への訪日前日本語予備教育、各国・地域の教育機関等に対する日本語教育導入等の働きかけや日本語教育活動の支援、日本語教材開発、eラーニングの運営、外国語教育の国際標準に即した「JF(国際交流基金)日本語教育スタンダード」の普及活動などを行っている。これらの取組の成果として、近年、学校教育で日本語教育を新たに導入する国も現れている。例えば、2015年にラオスの中等教育で、また2016年にはベトナムの初等教育で、それぞれ日本語教育が開始された。英国では日本語学習に取り組む小学校が2014年の約50校から2017年には100校以上に拡大している。また、2017年9月に行われた日・インド首脳会談において、両国が協力してインド国内の大学等の日本語教育を拡大していくことが合意されたことを受け、2018年7月に日本語教師育成センターをデリーに開設し、新規育成コースを開始した。加えて、日本語教師育成の取組としては、同年12月にベトナム及びミャンマーにおいても新規育成コースを開始した。

(6)文化無償資金協力

開発途上国での文化・高等教育を支援し、日本と開発途上国の相互理解や友好親善を深めるため、政府開発援助(ODA)の一環として文化無償資金協力を実施している。2018年は、一般文化無償資金協力4件(総額約16億1,000万円)、草の根文化無償資金協力21件(総額約1億8,000万円)を実施した。2018年は、一般文化無償資金協力ではスポーツ振興、文化遺産保存及び放送分野等、草の根文化無償資金協力ではスポーツ振興と日本語普及分野での協力を重点的に実施した。

(7)国連教育科学文化機関(UNESCO:ユネスコ)を通じた協力

日本は、教育、科学、文化などの分野でユネスコの様々な取組に積極的に参加している。ユネスコは1951年に日本が戦後初めて加盟した国際機関であり、以来、開発途上国に対する教育、科学、文化面等の支援で日本と協力してきた。

文化面では、世界の有形・無形の文化遺産の保護・振興及び人材育成分野での支援を柱として協力するとともに、文化遺産保護のための国際的枠組みにも積極的に参画している。その一環として、日本は、ユネスコに有形・無形それぞれの文化遺産保護を目的とした拠出を行っている。この拠出金の一部により、カンボジアのアンコール遺跡、ウガンダのカスビ王墓、ネパールの文化遺産の震災後の復興を始め、日本人の専門家が中心となって、現地の人々が将来は自らの手で遺跡を守ることができるよう人材育成を行うとともに、遺跡の保存修復を支援している。特にアンコール遺跡保存修復事業(カンボジア)は、1994年以降、継続的な支援を行っている。また、無形文化遺産保護についても、開発途上国における音楽・舞踊などの伝統芸能、伝統工芸などを次世代に継承するための事業、各国が自ら無形文化遺産を保護する能力を高めるための国内制度整備や関係者の能力強化支援事業を実施している。

(11月、レバノン)

教育面では、開発途上国の人材育成を目的とした任意拠出を行っており、ユネスコが主導する「SDG4-教育2030」の推進など、教育分野を中心とした人材育成への取組を支援している。「持続可能な開発のための教育(ESD)」について、国際的な推進プログラムである「ESDに関するグローバル・アクション・プログラム(GAP)」が2019年で区切りを迎えることを受け、2018年4月のユネスコ執行委員会で、日本はGAP後継枠組みを起草し、ユネスコに対して2019年春のユネスコ執行委員会に提出することを求める決議を提案し、採択された。また、10月には、ナミビア、インドネシア及びエストニアの3団体が第4回ユネスコ-日本ESD賞を受賞した。

そのほか、ユネスコが力を入れているアフリカを対象とした支援では、エリトリア、エチオピア、ケニア、ソマリア、南スーダン及びウガンダにおいて教師の再教育を通じて平和構築、社会安定化の促進を支援する事業を行った(2018年6月に終了)ほか、アルジェリア、エチオピア、カメルーン、スーダン、セネガル、チャド、中央アフリカ共和国、ブルキナファソ、ナイジェリア、ニジェール、マリ、モーリタニアにおける教師への教育を通じた平和構築と過激化抑制のための事業を行っている。

ユネスコは、機構改革、分権化及びプログラム改革などを推進しており、日本もこれらのユネスコ改革を継続的に支援している。10月には、パリを訪問した安倍総理大臣がアズレー・ユネスコ事務局長による表敬を受け、この中で、アズレー事務局長から、ユネスコが推進する戦略的改革、ジェンダー、ESD、AIの倫理に関するイニシアティブ、モースル(イラク北部)再生、防災分野の取組等について日本と協力したいと述べたのに対し、安倍総理大臣から、ユネスコの取組やユネスコの非政治化に向けた改革を着実に前進させるため協力していくと述べた。

ア 世界遺産条約

世界遺産条約は、文化遺産や自然遺産を人類全体の遺産として国際的に保護することを目的としており、日本は1992年にこの条約を締結した(2018年12月現在締約国数は193か国)。この条約に基づく「世界遺産一覧表」に記載されたものが、いわゆる「世界遺産」である。建造物や遺跡などの「文化遺産」、自然地域などの「自然遺産」、文化と自然の両方の要素を持つ「複合遺産」に分類され、2018年12月現在、世界遺産一覧表には世界全体で1,092件が記載されている。2018年、マナーマ(バーレーン)で開催された第42回世界遺産委員会において、日本が推薦した「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」(長崎県、熊本県)の世界遺産一覧表への記載が決定された。これまで日本からは、文化遺産18件、自然遺産4件の計22件が記載されている。

(「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成資産の一つ

(写真提供:長崎県、写真撮影:池田勉氏)

イ 無形文化遺産保護条約

無形文化遺産保護条約は、伝統芸能や伝統工芸技術などの無形文化遺産について、国際的保護の体制を整えるものである(2018年12月現在締約国数は178か国)。国内の無形文化財保護において豊富な経験を持つ日本は、この条約の作成作業の牽引(けんいん)役となり、運用指針の主要部分を取りまとめるなど、積極的な貢献を行っている。2018年12月現在、条約に基づき作成されている「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」には、日本の無形文化遺産として計21件が記されている。その中には、「人類の口承及び無形遺産に関する傑作」としてユネスコが宣言した能楽、文楽及び歌舞伎の3件が含まれている。2018年、ポートルイス(モーリシャス)で開催されたユネスコ無形文化遺産保護条約第13回政府間委員会において、日本が提案した「来訪神:仮面・仮装の神々」の同一覧表への記載が決定した。

ウ ユネスコ「世界の記憶」事業

ユネスコ「世界の記憶」事業は、貴重な歴史的資料の保護と振興を目的に1992年に創設された。2018年12月現在、427件が登録されている。

登録申請された事業について、関係国間での見解の相違が明らかであるにもかかわらず、一方の国の主張のみに基づき申請・登録がなされ政治的対立を生むことは、ユネスコの設立趣旨である加盟国間の友好と相互理解の推進に反するものとなることから、同事業の制度改善が進められている。2018年10月に行われたユネスコ執行委員会において、同事業の制度の包括的な見直しに関する改定行動計画が採択され、その後、同計画に基づく制度改善に向けた議論が行われている。