第5節 ロシア、中央アジアとコーカサス

1 ロシア

(1)ロシア情勢

ア ロシア内政

3月に行われた大統領選挙の結果、プーチン大統領が圧勝し、5月から通算4期目となる任期が始まった。一方、6月に政府が年金受給開始年齢の引上げを含む年金改革法案等を発表した後、国内各地で抗議デモが行われ、2014年3月のクリミア「併合」以後80%台の高水準を維持してきたプーチン大統領の支持率は、同「併合」以前と同程度の60%台に低下した。同法案が10月に成立した後も、プーチン大統領の支持率は回復していない。

イ ロシア経済

国際的な原油価格の下落の影響で2014年後半から低迷していたロシア経済は、油価の安定に伴い、2016年に下げ止まりが見られた。2018年のGDP成長率は2017年に続きプラス成長となり(予想値1.7%)、失業率は低下(4%台後半~5%を推移)、インフレ率は若干増加したものの低いレベルを維持し、財政収支も黒字化するなど回復傾向にある。一方、欧米諸国による対ロシア制裁の継続等、経済に対する不安要素は引き続き存在する。

ウ ロシア外交

欧米諸国とは、3月の英国における元ロシア情報機関員襲撃事件(スクリパル事件)や11月のロシア国境警備局によるウクライナ海軍船舶の拿捕(だほ)、対ロシア制裁の継続、米国による中距離核戦力(INF)全廃条約からの脱退意向表明等もあり、引き続き緊張関係にあり関係改善の兆しは見えない。

中国とは、欧米との関係改善が見通せない中で、引き続き関係の緊密化が見られる。両国は、定期的な首脳間の交流を進めるとともに、9月のロシア軍による大規模演習「ヴォストーク2018」に中国軍が史上初めて参加した。

中東においては、イラン・トルコ等と協力しつつシリア情勢に影響力を発揮した。また、独立国家共同体(CIS)との伝統的な協力関係やBRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国及び南アフリカ)等の多国間枠組みを活用しつつ、世界の多極化の中で存在感の向上を試みている。

(2)日露関係

ア アジア太平洋地域における日露関係

日露関係は、最も可能性を秘めた二国間関係である。近年、ロシアは、極東・東シベリア地域の開発を重視し、世界経済の成長センターであるアジア太平洋地域諸国との関係強化を積極的に推進している。日露両国がアジア太平洋地域のパートナーとしての関係を発展させていくことは、日本の国益のみならず、地域の平和と繁栄にも資するものである。日本とロシアは、政治、安全保障、経済、文化・人的交流等様々な分野で協力関係の進展に努めている。

一方、日露間の最大の懸案となっているのが北方領土問題である。政府としては、首脳間及び外相間で緊密な対話を重ねつつ、領土問題を解決して平和条約を締結すべく、ロシアとの交渉に精力的に取り組んでいる。

イ 北方領土と平和条約締結交渉

両国首脳は、戦後70年以上日露間で平和条約が締結されていない状態は異常であるとの認識を共有しており、2016年末の日露首脳会談において、安倍総理大臣とプーチン大統領は、平和条約問題を解決する自らの真摯な決意を表明している。

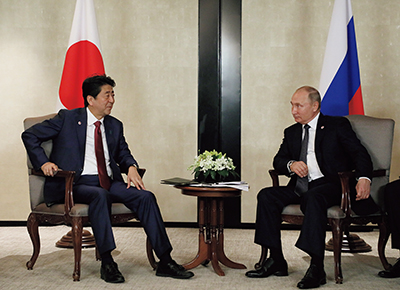

2018年には、それぞれ4回の首脳会談及び外相会談を始め、政治対話が活発に行われた。11月の日露首脳会談において、安倍総理大臣は、「1956年共同宣言を基礎として平和条約交渉を加速させる」ことでプーチン大統領と合意した。さらに12月のG20ブエノスアイレス・サミットの際の日露首脳会談では、「河野外務大臣及びラヴロフ外務大臣を交渉責任者とし、その下で森外務審議官及びモルグロフ外務次官を交渉担当者とする」ことで一致した。これを受け、2019年1月には外相間で、第1回の交渉として、真剣な議論を行った。そして、同月の首脳会談では、両首脳は、具体的な交渉が開始されたことを歓迎した上で、交渉を更に前進させるよう指示を出した。同年2月には外相間で第2回の交渉が行われた。

また、2016年末のプーチン大統領訪日の際に協議の開始で合意1した北方四島における共同経済活動については、首脳間、外相間だけでなく、次官級協議及び局長級作業部会でも議論を重ね、9月のウラジオストクでの日露首脳会談において、両首脳は、5件のプロジェクト候補2の実施に向けた「ロードマップ」を承認した。10月初めに実施された「ビジネス・ミッション」では、5件のプロジェクト候補について、双方の事業者間で建設的な意見交換を行うとともに、候補地の視察を実施した。

さらに、北方領土の元島民の方々のための人道的措置として、7月に、前年に引き続き航空機による墓参を実施した。同月、船舶による歯舞(はぼまい)群島への墓参の際に、臨時の追加的出入域地点が設置された。これらの措置により、北方四島への移動に要する時間が短縮され、元島民の方々の身体的負担を軽減することができた。日露双方は、今後も手続の簡素化を続けることで一致している。

政府としては、日露両首脳の強いリーダーシップの下、領土問題を解決して平和条約を締結すべく、引き続き、ロシアとの交渉に粘り強く取り組んでいく。

政府は、四島交流、自由訪問及び北方墓参等の北方領土問題解決のための環境整備に資する事業にも積極的に取り組んでいる。また、北方四島周辺水域における日本漁船の安全な操業の確保や、ロシア側が禁止する流し網漁に代わる漁法でのさけ・ます類の漁獲の継続のため、ロシア側に対する働きかけや調整を行っている。一方で、北方四島でのロシアの軍備強化に向けた動きに対しては、領土問題に関する日本の立場に相いれないとしてロシア側に対して申し入れている。

ウ 日露経済関係

2018年の日露間の貿易額は、ロシアから日本への主要な輸入品目である石油・天然ガスの価格安定や、日本からロシアへの自動車及び関連部品の大幅な輸出増加を受け、前年に引き続き好調な伸びを示した(2018年統計約2兆5,281億円、前年比約13.7%増(出典:財務省貿易統計))。

日本の対露直接投資残高は1,757億円(2016年)から1,780億円(2017年)へと微増した(日本銀行国際収支統計)。

2016年5月に安倍総理大臣が提案した経済分野における8項目から成る「ロシアの生活環境大国、経済・産業の革新のための協力プラン」3については、2019年1月までに170件以上の民間プロジェクトが生み出され、そのうち約半数が契約等の形で動いている。

5月のサンクトペテルブルク国際経済フォーラムに日本はゲスト国として初めて参加し、安倍総理大臣及び世耕経済産業大臣兼ロシア経済分野協力担当大臣がジャパン・パビリオンを視察したほか、日露ビジネス対話が開催されるなど日露の企業間で活発な意見交換が行われた。9月の第4回東方経済フォーラム(ウラジオストク)の際の日露首脳会談では、リハビリセンターの開所や高速通信サービスの提供等の極東地域での案件を含め、「8項目の協力プラン」の下で協力が進展していることに加えて、日露租税条約が10月に発効することを歓迎した。

12月の貿易経済に関する日露政府間委員会第14回会合(東京)では、河野外務大臣とオレシュキン経済発展相が共同議長を務め、関係省庁や民間企業関係者を交えて経済関係を包括的に議論した。ガスプロム社によるサムライ債の発行を歓迎したほか、ハバロフスク空港運営参画事業の株主間協定の署名を受けて、日本の技術と経験をいかした空港の誕生を期待するとの言及があった。

また、ロシア国内6都市で活動している日本センターは、両国企業間のビジネスマッチングや経営関連講座を実施しており、これまでに約8万6,000人が講座を受講し、そのうち約5,400人が訪日研修に参加している。

エ 様々な分野における日露間の協力

(ア)安全保障・防衛交流・海上保安

2018年も、日露戦略対話を始め、軍縮・不拡散、テロ等幅広い分野で外交当局間の協議を行った。また、5月の日露首脳会談での合意に基づいて、6月にマネーロンダリング(資金洗浄)対策に関する日本人専門家のロシアへの派遣や、11月にはアフガニスタンや中央アジアの麻薬対策官に対する研修を初めて管理職に拡大する形で実施した。麻薬探知犬訓練支援の分野では、11月には日本、ロシア、アフガニスタン、国連薬物犯罪事務所(UNODC)の間で共同文書に署名し、今後の協力を確認した(コラム「アフガニスタン産麻薬との戦い」155ページ参照)。

安全保障分野では、4月に外交当局間で日露安保協議を実施し、7月にモスクワで3回目となる日露外務・防衛閣僚協議(「2+2」)が開催されたほか、10月には谷内内閣官房国家安全保障局長とパトルシェフ安全保障会議書記の会談が行われた。また防衛交流では、10月に河野自衛隊統合幕僚長が訪露した(統合幕僚長による訪露は2012年の岩崎統合幕僚長以来6年ぶり)。実務レベルでは、各種協議に加え、7月に日露捜索・救難共同訓練、11月にソマリア沖・アデン湾において日露で初となる海賊対処共同訓練を実施した。さらに、前年に続き、日露海上警備機関長官級会合が実施された。

(イ)文化・人的交流

2016年12月の日露首脳会談で青年交流の規模を年間1,000名程度に拡大するとの合意がなされたことを受け、2018年には1,334人(2017年:1,121人)が日露青年交流事業に参加し、幅広い分野で交流が実施された。

2018年は日露両首脳の合意により「ロシアにおける日本年」「日本におけるロシア年」が実施され、5月に両首脳出席の下、モスクワのボリショイ劇場で開会式が行われたほか、交流年の認定行事としてロシアで500件近く、日本では150件近くの行事が開催されるなど、文化・人的交流が活発に行われた(コラム「ロシアにおける日本年」114ページ参照)。

(9月25日、ロシア・リャザン 写真提供:日露青年交流センター)

(6月26日、札幌 写真提供:日露青年交流センター)

~相互理解の深化のために~

皆さんはロシアと聞いて何を思い浮かべるでしょうか。ボルシチなどの料理。ドストエフスキーやトルストイなどの文豪。ザギトワさんなどフィギュアスケートで活躍する選手を思い浮かべる方もいるかもしれません。「あなたの知らない日本があります」「あなたの知らないロシアがあります」。2018年に行われた「ロシアにおける日本年」及び「日本におけるロシア年」のキャッチフレーズです。日本やロシアになじみのない方にとっては理解のための最初の一歩となるように、知識がある方にはより知識を深めることができるようにと、両国民の相互理解を希望して、2016年12月のプーチン大統領の訪日時に、交流年の実施について両国首脳で一致しました。

これに従って2018年は日露両国の各地でお互いを紹介する多くの行事が行われました。5月、モスクワのボリショイ劇場での開会式では、日本武道館による「鏡開き式」及び和太鼓集団「DRUM TAO」による公演が行われ、出席された安倍総理大臣、プーチン大統領及び多くの観客からの万雷の拍手で交流年の幕が開きました。

松竹大歌舞伎近松座訪露公演「吉野山」の一コマ(9月、ロシア・モスクワ モスソビエト劇場 写真提供:松竹)

「ロシアにおける日本年」の代表的な行事として、1万人以上の観衆を集めた流鏑馬(やぶさめ)や、旧ソ連時代の初演から90周年となる松竹大歌舞伎近松座訪露公演、入館まで長い行列となったモスクワ・プーシキン美術館での江戸絵画名品展などが行われ、大きな反響がありました。

歌舞伎訪露公演を振り返り、主演の一人である四代目中村鴈治郎さんは、「前回2003年のモスクワ、サンクトペテルブルクでの歌舞伎公演よりも大勢のお客様にじっくりとご覧いただけて反響も大きく嬉しく思っております」と述べています。「DRUM TAO」は、「目で見て初めて知ったロシア。ボリショイバレエ団とのコラボで感じたロシア。とても誠実で美しい街と人。お互いの文化はそれぞれの個性。相互理解が生んだ融合のステージ」と公演の印象を述べています。

「ロシアにおける日本年」及び「日本におけるロシア年」の実施は、相互理解の深化のための重要な一歩となりました。ロシア文学を日本に紹介した二葉亭四迷は日露戦争後、「将来の戦を避ける方法はただ一つ」「両国民の意思を疎通せねばならぬ。日本国民の心持ちを露西亜人(ろしあじん)に知らせねばならぬ」と志し、サンクトペテルブルクに滞在しましたが、志半ばで病に倒れ、帰国する船上で亡き人となりました。2019年は没後ちょうど110年となります。二葉亭四迷の遺志でもある日露相互理解の深化も私たちの使命の一つです。

1 2016年12月の日露首脳会談の結果、両首脳は、平和条約問題を解決する自らの真摯な決意を表明するとともに、北方四島における共同経済活動に関する協議の開始に合意し、また、元島民の方々による墓参等のための手続を改善することで一致した。

2 ①海産物の共同増養殖プロジェクト、②温室野菜栽培プロジェクト、③島の特性に応じたツアーの開発、④風力発電の導入及び⑤ゴミの減容対策

3 ロシア・ソチでの日露首脳会談において、安倍総理大臣から提示し、プーチン大統領から高い評価と賛意が表明された。8項目とは、①健康寿命の伸長、②快適・清潔で住みやすく、活動しやすい都市作り、③中小企業交流・協力の抜本的拡大、④エネルギー、⑤ロシアの産業多様化・生産性向上、⑥極東の産業振興・輸出基地化、⑦先端技術協力及び⑧人的交流の抜本的拡大