5 国際連合(国連)における取組

(1)日本と国連との関係

国連は、世界のほぼ全ての国(2018年12月現在193か国)が加盟する普遍性を備えた国際機関であり、紛争解決や平和構築、テロ対策、軍縮・不拡散、開発、人権、環境・気候変動、防災を含む多種多様な分野において、高度な専門性を持って、国際社会が直面する諸課題に取り組んでいる。

今日、国際社会は、紛争やテロ、難民、貧困、気候変動、感染症など、国境を越える様々な課題に直面しており、国連が果たすべき役割は更に大きくなっている。日本は、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国連を通じた協力を更に強化し、一国では実現できない外交目標の達成、国際社会共通の課題の解決に向けて一層積極的に取り組んでいる。また、日本はこれまで国連安全保障理事会(国連安保理)の非常任理事国を加盟国中最多の11回務めるなど、国際社会の平和と安全の維持のために、主要な役割を果たしてきている。国際社会が直面する諸課題に、国連がより効果的に対応できるよう、国連安保理を始めとする国連改革にも引き続き積極的に取り組んでいく。

9月に開会した第73回国連総会には、安倍総理大臣及び河野外務大臣が出席した。

安倍総理大臣は、6年連続で一般討論演説を行い、自由貿易システムの保全・強化、北東アジアの戦後構造を取り除くことに注力する決意を表明するとともに、「自由で開かれたインド太平洋」の重要性を主張し、2019年に日本で開催する国際会議(G20、第7回アフリカ開発会議(TICAD7))も念頭に、日本人が持続可能な開発目標(SDGs)の力強い担い手となることへの確信を述べた。

また、安倍総理大臣は、「アフリカの若者の雇用への投資に関するハイレベル会合」に出席し、1993年のTICAD立上げ以来、日本はアフリカ諸国のオーナーシップ(自助努力)と国際社会のパートナーシップ(連携)を原則とし、アフリカの自立的な発展を支援してきたことに触れつつ、アフリカの若者の雇用との関係で、ABEイニシアティブ26、職業訓練支援、日アフリカ官民経済フォーラム27等の人材育成と民間投資の促進に関する日本の取組を紹介した。また、2019年8月に横浜で開催されるTICAD7に向けて、日本は今後も官民が連携し、「アフリカの未来への投資」を力強く実施していくと述べた。

(9月25日、米国・ニューヨーク 写真提供:内閣広報室)

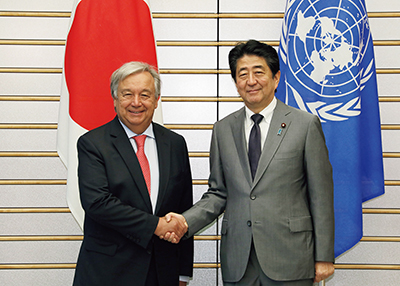

また、安倍総理大臣は、国連総会出席の機会に、グテーレス国連事務総長や米国、トルコ、韓国及びイランとの首脳会談のほか、パナマ及び英国の首脳とも、北朝鮮問題を始めとする国際場裏における様々な課題及び二国間関係等について意見交換を精力的に行った。

グテーレス国連事務総長との会談では、国連安保理を含む国連改革実現の重要性について認識が一致するとともに、朝鮮半島の非核化に向けて、引き続き国際社会が国連安保理決議の完全な履行を確保することの重要性を確認した。さらに、安倍総理大臣から拉致問題の早期解決に向け改めて理解と協力を求め、グテーレス国連事務総長の支持を得た。河野外務大臣は、第6回「GUAM(ジョージア、ウクライナ、アゼルバイジャン及びモルドバ)+日本」外相級会合、第6回日・カリコム外相会合、日・太平洋同盟閣僚級会合、質の高いインフラの推進に関する会合、包括的核実験禁止条約(CTBT)フレンズ外相会合及び国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)支援閣僚級会合を主催又は共催し、そのほかにも、ネルソン・マンデラ平和サミットや国連安保理改革に関するG4外相会合など、計18の多国間会合に出席した。また、日印、日中等の14の外相会談などを行い、国連総会出席の機会を通じて、各国の外相との間で相互の信頼関係を強化した。

このように、安倍総理大臣及び河野外務大臣は、世界中から要人が集まる国連総会の機会を大いに活用し、国際社会が直面する様々な課題の解決に向けた日本のリーダーシップを示すとともに、各国要人との二国間会談を精力的に実施して二国間関係の強化を図り、国際社会に向けて日本の政策や立場を積極的に発信した。

8月には、グテーレス国連事務総長が、2017年1月の事務総長就任後2度目の訪日をし、国連事務総長として初めて長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典に参列した。それに先だって行われた安倍総理大臣との会談では、北朝鮮問題、国連改革、軍縮・不拡散及び地球規模課題について詳細な意見交換を行い、引き続き緊密に連携して対応していくことで一致した。具体的には、北朝鮮問題について、北朝鮮から具体的な行動を引き出すために、国際社会が国連安保理決議に基づく措置の完全な履行を堅持する必要性について認識の一致を見た。また、軍縮・不拡散については、安倍総理大臣は、日本が唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界の実現に向け、核兵器国と非核兵器国の橋渡しを担っていくことを表明し、国連と共に協力していくことでグテーレス国連事務総長と一致した。さらに、安倍総理大臣から、国連改革と並行して国連安保理の改革を進めることが急務であり、グテーレス国連事務総長が強いイニシアティブを発揮することに期待すると述べた。河野外務大臣は、長崎でグテーレス事務総長と朝食会を行い、軍縮・不拡散、北朝鮮問題や国連改革等について意見交換した。このほか、グテーレス国連事務総長は、原爆被爆者との面会や、長崎原爆資料館及び国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館の視察を行った。

(8月8日、東京 写真提供:内閣広報室)

また、8月末には、9月の第73回総会議長就任を目前に控えたエスピノサ第73回国連総会議長が訪日し、安倍総理大臣を表敬するとともに、河野外務大臣と国連安保理改革、北朝鮮情勢、SDGs及びジェンダー等の地球規模課題について幅広い意見交換を行った。

(2)国連安全保障理事会(国連安保理)、国連安保理改革

ア 国連安全保障理事会(国連安保理)

国連安保理は、国連の中で、国際の平和と安全の維持に主要な責任を有している。国連安保理決議に基づく国連平和維持活動(PKO)などの活動は多様さを増しており、大量破壊兵器の拡散やテロなどの新たな脅威への対処など、その役割は年々拡大している。

日本は、2016年1月から2017年12月末まで国連加盟国中最多となる11回目の国連安保理非常任理事国を務めるなど、地域情勢や平和構築等に関する国連安保理での議論に積極的に貢献している。11回目となる任期中は、北朝鮮による3度の核実験(2016年1月、9月及び2017年9月)及び累次の弾道ミサイル発射を受けて採択された六つの国連安保理決議の作成に貢献するなど、北朝鮮の核・ミサイル問題等の解決に向けて尽力してきた。また、第73回国連総会ハイレベルウィーク中に開催された北朝鮮の非核化に関する国連安保理閣僚級会合では、北朝鮮の完全な非核化の達成に向け加盟国による団結を呼びかけるなど、国際の平和と安全の維持に関わる議論を主導している。

イ 国連安保理改革

国連発足後70年以上が経ち、国際社会の構図が大きく変化する一方で、国連の機能が多様化した現在でも、国連安保理の構成は、基本的には変化していない。国際社会の現実を反映した国連安保理改革を早期に実現し、その正統性、実効性、代表性及び透明性を向上させるべきとの認識が広く共有されている。

日本は、これまで軍縮・不拡散、平和維持・平和構築、「人間の安全保障」等の分野で国際社会に積極的に貢献してきており、国連を通じて世界の平和と安全の実現により一層積極的な役割を果たすことができるよう、常任・非常任議席双方の拡大を通じた国連安保理改革の早期実現と日本の常任理事国入りを目指し、各国への働きかけを行っている。

ウ 国連安保理改革をめぐる最近の動き

国連では、2009年から総会の下で国連安保理改革に関する政府間交渉が行われている。第72回会期の政府間交渉(2018年2月から6月まで計5回開催)の共同議長(アラブ首長国連邦及びジョージアの国連常駐代表)は各国・グループの意見を基に前会期の文書の改訂に取り組んだ。2018年7月に第72回会期においてまとめられた文書を含む既存の文書を第73回会期(2018年9月から2019年9月まで)へ引き継ぐ決定が国連総会でコンセンサス(総意)で採択された。

また、エスピノサ第73回国連総会議長は、アラブ首長国連邦の国連常駐代表を第72回会期から引き続き政府間交渉共同議長として再任するとともに、ルクセンブルクの国連常駐代表を新たな政府間交渉共同議長に任命した。加えて、日本は国連安保理改革の推進のために協力するグループであるG4(日本、インド、ドイツ及びブラジル)の一員としての取組も重視している。河野外務大臣は9月の国連総会ハイレベルウィークに合わせて開催されたG4外相会合に出席した。G4の外相は同会合で、今会期の政府間交渉でテキスト・ベース交渉を開始すべく取組を強化すること、この点、アフリカ共通ポジションがテキスト・ベース交渉に反映されることを支持すること等で一致し、国連安保理改革前進に向けた今後の取組に関する検討作業を各国の事務レベルに指示することに合意した。

日本は引き続き、改革推進派諸国と緊密に連携し、国連安保理改革の実現に向けたプロセスに前向きに関与していく。

(9月27日、米国・ニューヨーク)

(3)国連行財政

ア 国連予算

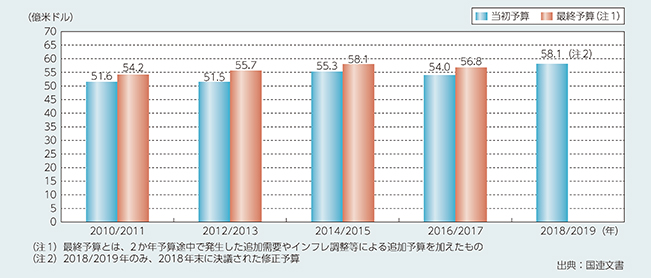

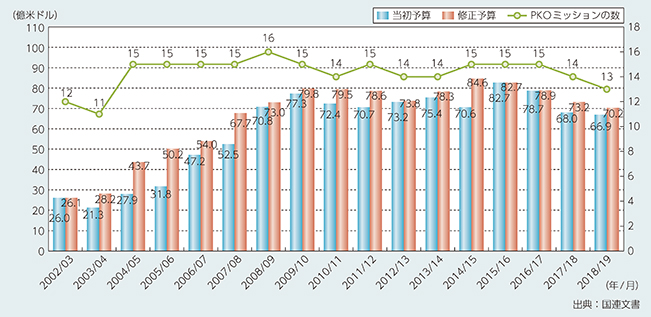

国連の予算は大きく分けて通常予算(1月から翌年12月までの2か年予算)とPKO予算(7月から翌年6月までの1か年予算)で構成されている。

このうち、通常予算については、2018年12月、国連総会において、2018~2019年2か年修正予算として、約58億米ドルの予算が承認された(2018~2019年度当初予算比で約7.7%増)。また、PKO予算については、2018年7月に、2018~2019年度のPKO予算が承認された(予算総額は前年度最終予算比約4%減の70.2億米ドル)。

また、2018年には3年に一度見直される分担率の交渉が行われた。現行の分担率算定方式が維持された結果、日本の2019~2021年の3年間に適用される通常予算分担率は8.564%に低下し(2016~2018年の3年間に適用された9.680%から1.116ポイント減)、加盟国中最大の下げ幅を享受することとなった。一方、中国の分担率が大幅に上昇したことにより、日本の分担率は米国及び中国に次いで3番目となった。なお、日本のPKO予算分担率は、引き続き米国及び中国に次いで3番目となった。

| 順位※ | 国名 | 2016-2018年 | 2019-2021年 | 増減ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 米国 | 22.000% | 22.000% | ±0 |

| 2 | 中国 | 7.921% | 12.005% | +4.084 |

| 3 | 日本 | 9.680% | 8.564% | -1.116 |

| 4 | ドイツ | 6.389% | 6.090% | -0.299 |

| 5 | 英国 | 4.463% | 4.567% | +0.104 |

| 6 | フランス | 4.859% | 4.427% | -0.432 |

| 7 | イタリア | 3.748% | 3.307% | -0.441 |

| 8 | ブラジル | 3.823% | 2.948% | -0.875 |

| 9 | カナダ | 2.921% | 2.734% | -0.187 |

| 10 | ロシア | 3.088% | 2.405% | -0.683 |

※2019年から2021年までの順位

| 順位※ | 国名 | 2018年 | 2019年 | 2020-2021年 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 米国 | 28.4344% | 27.8912% | 27.8908% |

| 2 | 中国 | 10.2377% | 15.2197% | 15.2195% |

| 3 | 日本 | 9.6800% | 8.5640% | |

| 4 | ドイツ | 6.3890% | 6.0900% | |

| 5 | 英国 | 5.7863% | 5.7900% | 5.7899% |

| 6 | フランス | 6.2801% | 5.6125% | 5.6124% |

| 7 | イタリア | 3.7480% | 3.3070% | |

| 8 | ロシア | 3.9912% | 3.0490% | 3.0490% |

| 9 | カナダ | 2.9210% | 2.7340% | |

| 10 | 韓国 | 2.0390% | 2.2670% | |

※2019年から2021年までの順位

イ 日本の貢献

国連の活動を支える予算は、各加盟国に支払が義務付けられている分担金と各加盟国が政策的な必要に応じて拠出する任意拠出金から構成されている。このうち、分担金については、日本は2018年通常予算分担金として約2億3,530万米ドルを負担しており、米国に次いで2番目である。2018年PKO分担金としては約4億7,878万米ドルを負担しており、米国、中国に次いで3番目である。日本は、主要財政貢献国の立場から、国連が予算をより一層効率的かつ効果的に活用するよう働きかけを行ってきている。

また、グテーレス国連事務総長は、平和への取組及び開発と共に、国連のマネジメント(運営管理)改革を優先課題として位置付け、事務局機能の一層の効率化・効果向上に取り組んでいる。日本は同改革の目的を支持しつつ、各国の厳しい財政事情を踏まえ、加盟国への追加的な財政負担を求めることなく改革が進められるよう働きかけを行っている。2017年12月末に採択されたマネジメント改革の方針等に関する国連総会決議に基づき、2018年5月に改革を実施するための機構・予算案が審議され、2019年1月に新たな組織体制を発足することが決定された。今後、新たな体制の下で国連の財政・予算・人的資源管理の効率化が進んでいくことが期待される。

26 日本とアフリカのビジネスの将来を担う若手の優秀なアフリカ人材を選抜し、日本の大学への留学と日本企業でのインターン経験の機会を提供し、日本企業によるアフリカ進出の水先案内人たる高度産業人材の育成を目指すもの

27 2016年の第6回アフリカ開発会議(TICAD VI)で安倍総理大臣により立上げが表明されたもので、日本とアフリカの民間企業の協力とアフリカにおける日本企業のビジネス活動の促進を目的に、日・アフリカの官民関係者が参加し、意見交換を行うフォーラム