ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第455号

「高齢化」が途上国の開発課題になる日は近い!?

国連人口基金(UNFPA) 東欧・中央アジア地域事務所

人口と開発プログラムアナリスト(JPO)内野 恵美

「高齢化」は21世紀のメガトレンドのひとつ

現在、日本の65歳以上の人口は約3,700万人であり、総人口に占める割合(高齢化率)は30%と、世界で最も高齢化の進んだ国となっています(国連・世界人口推計2022(PDF) )。そのような日本では、「高齢化」とは先進国の課題であり、途上国とは関係のない話だと考えられているのではないでしょうか。

)。そのような日本では、「高齢化」とは先進国の課題であり、途上国とは関係のない話だと考えられているのではないでしょうか。

しかしながら、世界は今までにないスピードで高齢化社会へと進んでいます。2010年からそのスピードは加速しており、世界の65歳以上の人口は現時点では9.7%ですが、2050年までにはその値は16.4%まで上がるとされています(同上)。割合に加えて世界の65歳以上の人数を見ると、2022年時点で8億人、2030年には10億人、2050年には17億人となり、特に中・低所得国に住む高齢者の数は今後20年で約2倍から3倍にもなるとされ、対応が迫られています。2020年に国連が発表したレポート にも、人口動態の変化、特に高齢化は気候変動、都市化、情報技術の出現、不平等とともに21世紀の5大メガトレンドとされており、開発への影響が不可避とされているのです。

にも、人口動態の変化、特に高齢化は気候変動、都市化、情報技術の出現、不平等とともに21世紀の5大メガトレンドとされており、開発への影響が不可避とされているのです。

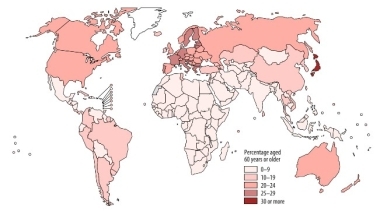

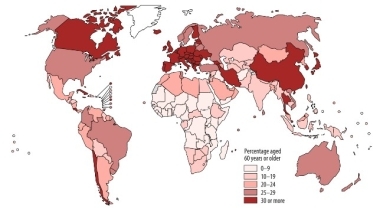

(60歳以上の割合、国ごとによるもの。左が2015年、右が2050年予測。出典:WHO

(60歳以上の割合、国ごとによるもの。左が2015年、右が2050年予測。出典:WHO )

)

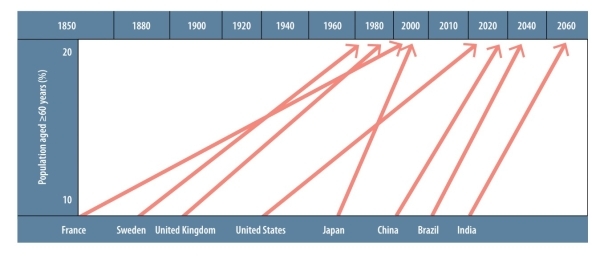

(高齢化率が10%から20%になるまでに、どのくらいの期間がかかったか・かかるかの予測。先進国が数十年(フランスの場合は約150年)かかったのに対し、中国、ブラジル、インドなどは20数年間で同様の変化に対応する必要がある。他の先進国に比べると日本の高齢化のスピードも早く、1968年(10.1%)から1995年(20.2%)の27年間で高齢化が進んだ。出典:同上およびWHOポータル

(高齢化率が10%から20%になるまでに、どのくらいの期間がかかったか・かかるかの予測。先進国が数十年(フランスの場合は約150年)かかったのに対し、中国、ブラジル、インドなどは20数年間で同様の変化に対応する必要がある。他の先進国に比べると日本の高齢化のスピードも早く、1968年(10.1%)から1995年(20.2%)の27年間で高齢化が進んだ。出典:同上およびWHOポータル )

)

高齢化は、見方によれば、開発の祝福すべき成果ともいえます。つまり、私たちが携わっている様々な開発課題、栄養、教育、保健、福祉、経済支援などのおかげで幼い頃に命を落とす子どもたちが減り、平均寿命が伸びているのは喜ばしいことです。ただその変化に対応するための社会制度の仕組み、日本が戦前から少しずつ改良を続けてきた社会保障や健康・介護制度、バリアフリーなどの環境整備や高齢者の教育・社会参加の機会などを、急速に高齢化が進む途上国では突貫工事で対応しなくてはならないのです。そんな中、「高齢化最先進国」である日本は、この分野で途上国に貢献できることが多々あるのではないでしょうか。

途上国のリーダーたちも、「高齢化」問題に興味津々

私自身は高齢化の専門家ではないのですが、ソーシャルワーカーとして高齢者の方たちの保護やエンパワメント事業に関わる中で、国がどのように高齢化に対応すべきなのかに興味を持ちました。機会をいただき、昨年の11月から国連人口基金(UNFPA)東欧・中央アジア地域事務所にて人口動態レジリエンスプログラムの担当をしています。

昨年12月、私が所属するUNFPA東欧・中央アジア地域事務所はブルガリア・ソフィア及びオンラインでの、「人口動態レジリエンスに関する閣僚会議 」をハイブリッドで実施しました。コロナ禍で渡航の規制があったにもかかわらず、50か国からの政府団を含め、600人以上の政府関係者、アカデミア、NGO関係者、国連職員が一堂に会し、高齢化や少子化、人口流出などの人口動態にどう対応していくかを協議しました。日本からは、国立社会保障・人口問題研究所副所長の林玲子氏にご登壇いただき、日本の少子高齢化問題に対する施策をご紹介いただきました。

」をハイブリッドで実施しました。コロナ禍で渡航の規制があったにもかかわらず、50か国からの政府団を含め、600人以上の政府関係者、アカデミア、NGO関係者、国連職員が一堂に会し、高齢化や少子化、人口流出などの人口動態にどう対応していくかを協議しました。日本からは、国立社会保障・人口問題研究所副所長の林玲子氏にご登壇いただき、日本の少子高齢化問題に対する施策をご紹介いただきました。

(左:林玲子氏(オンライン参加)にご登壇いただいたパネルセッションでの様子、右:UNFPA東欧・中央アジア地域事務所の同僚とともに。筆者中央)

(左:林玲子氏(オンライン参加)にご登壇いただいたパネルセッションでの様子、右:UNFPA東欧・中央アジア地域事務所の同僚とともに。筆者中央)

本年6月29日から7月初旬には、国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)が主催した、高齢化に関するマドリッド国際行動計画(MIPAA)アジア太平洋地域第4次レビュー・評価政府間会合 にも参加しました。こちらの会合にも、多くの政府関係者、NGO関係者、国連職員が詰めかけ、あらゆる年齢層に向けた社会を作るために、エイジズム(年齢差別)を無くすことや、高齢者自身の声を聞き、政策を立案していくことの重要性などが協議されました。UNFPAは在タイ日本国大使館、インドネシア国家開発計画局、インド社会正義・エンパワーメント省、国際NGOのヘルプ・エイジ・インターナショナルとともに「人口ボーナスとシルバー経済(PDF)

にも参加しました。こちらの会合にも、多くの政府関係者、NGO関係者、国連職員が詰めかけ、あらゆる年齢層に向けた社会を作るために、エイジズム(年齢差別)を無くすことや、高齢者自身の声を聞き、政策を立案していくことの重要性などが協議されました。UNFPAは在タイ日本国大使館、インドネシア国家開発計画局、インド社会正義・エンパワーメント省、国際NGOのヘルプ・エイジ・インターナショナルとともに「人口ボーナスとシルバー経済(PDF) 」についてのサイドイベントを開催しました。写真にあるように、登壇者平均年齢71歳のスペシャルイベントが催されるなど、高齢者の声を聴くことがテーマとなった会合は、大盛況のうちに終わりました。

」についてのサイドイベントを開催しました。写真にあるように、登壇者平均年齢71歳のスペシャルイベントが催されるなど、高齢者の声を聴くことがテーマとなった会合は、大盛況のうちに終わりました。

(左:「高齢者の声を聞く」スペシャルセッションの様子。日本からは日本国際交流センターの石井羊次郎氏が登壇されました。右:UNFPAアジア太平洋地域事務所、インドネシア事務所の同僚とともに。筆者中央)

(左:「高齢者の声を聞く」スペシャルセッションの様子。日本からは日本国際交流センターの石井羊次郎氏が登壇されました。右:UNFPAアジア太平洋地域事務所、インドネシア事務所の同僚とともに。筆者中央)

高齢化には特効薬(Silver Bullet)はなく、様々な領域のエキスパートの協働が不可欠

両会議では、「高齢化にはこれさえやっておけば解決できる特効薬(Silver Bullet)のようなものはない」というメッセージが繰り返し発言されました。世界が高齢化に向かっていく中で、人々が豊かに暮らし続けるために私たちが取りうる施策は山のようにあり、それぞれの国や状況により、オプションを組み合わせて、知見を共有しながら、進んでいくのが唯一にして最善の方法なのです。

たとえば、以下のような問題は、一見高齢化とは関係無いように見えますが、高齢化が進む社会で、すべての人びとが生きがいを持ち質の高い生活を送るために取り組むべき課題です。

- 「少子化」の問題:子どもを産みたいと思っている方たちが安心して、子どもを(望んだ人数、タイミングに)産むために何かできることは?

- 「海外流出」や「過疎化」の問題:若い人たちがその国や地域にとどまり、自己実現をしていきたいと思うために何かできることは?

- 「多様性」の問題:様々な年齢層、ジェンダー、障がいの有無、セクシュアリティ、人種等で異なる人たちが活躍できる社会にしていくには?

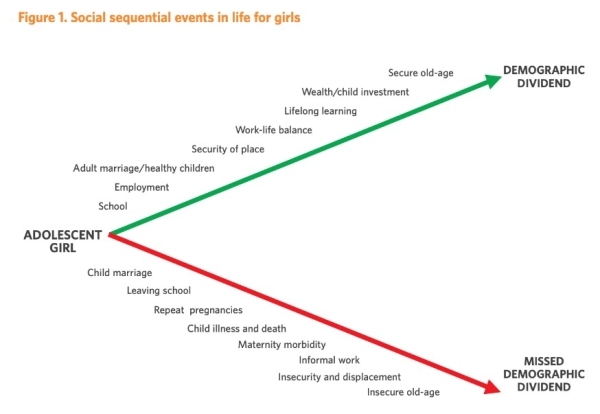

また、高齢化を考える上で、最後にご紹介したい大切な概念として「ライフサイクルアプローチ(PDF) 」というものがあります。人びとが健康に歳を重ねられるかどうかは、その人の生まれ育った環境や一つ一つの選択の結果によって変わってきます。例えば、喫煙の習慣があったかどうか。歯を毎日ちゃんと磨いていたかどうか。それが高齢期になった時に差が出てくるのはイメージしやすいかと思います。

」というものがあります。人びとが健康に歳を重ねられるかどうかは、その人の生まれ育った環境や一つ一つの選択の結果によって変わってきます。例えば、喫煙の習慣があったかどうか。歯を毎日ちゃんと磨いていたかどうか。それが高齢期になった時に差が出てくるのはイメージしやすいかと思います。

途上国の場合、格差はもっと大きくなってきます。教育を受けることができ、読み書きができるかどうか。望まない妊娠や医療を受けられなかったことにより、健康を損ねていないか。賃金の安定した仕事に就くことができ、貯蓄や投資ができたかどうか。下の図表の緑色の道を辿った場合は、社会に貢献でき、豊かに歳を取ることができますが、赤色の道を辿った場合には、本人が望んでいなかった結果にならざるを得ません。このように、出産の段階から、幼少期・青年期~老年に至るまで、私たちが国際協力の中で携わっている課題が、積み重なることで人の一生を大きく左右しているという捉え方も興味深いのではないでしょうか。

前述したように、高齢化に関しては簡単な解決案はありません。日本をはじめとした先進国に限らず開発途上国にとっても、益々喫緊の課題となりつつあり、開発業界での”ホットトピック”になりつつあるのです。ぜひこの分野での日本の知見が、世界の人たちのウェルビーイング向上に活かされることを、心待ちにしています。

TICAD8の開催に向けて

【経済】【社会】【平和と安定】から見る日本の取組

外務省国際協力局国別開発協力第三課

こんにちは!既にご存知の方も多いことと思いますが、本年8月27日~28日にチュニジアにおいて第8回アフリカ開発会議(TICAD8)が開催されることとなりました!アフリカで開催するTICADは2016年のケニアでのTICAD VI以来、2回目となります。

2019年のTICAD7以降の世界情勢を振り返ると、最大の変化の一つとして新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)拡大があり、アフリカの社会・経済にも甚大な影響を及ぼしています。新型コロナからのより良い回復はTICAD8での主要テーマの一つでもあり、【経済】【社会】【平和と安定】の3つの柱の観点から、日本の考えや対アフリカ支援の取組をお伝えします。

「より良い回復」の基盤となる【経済】

ケニア・モンバサ港:コンテナターミナル建設や荷役機械整備の支援を通じて、取扱貨物の需要増加への対応および効率的な港湾運営に貢献(JICA)

ケニア・モンバサ港:コンテナターミナル建設や荷役機械整備の支援を通じて、取扱貨物の需要増加への対応および効率的な港湾運営に貢献(JICA)

アフリカ32か国を対象に、現地産米の競争力強化、民間セクターとの連携を進めながら、コメ生産量倍増に向けた取組を実施(JICA)

アフリカ32か国を対象に、現地産米の競争力強化、民間セクターとの連携を進めながら、コメ生産量倍増に向けた取組を実施(JICA)

より良い回復に向けては、自由で開かれた国際経済システムの強化が不可欠です。そのため、日本は、質の高いインフラ整備や国境でのワンストップ・ボーダーポスト整備を通じたアフリカの社会基盤整備に加えて、地域としての連結性強化に資する取組等を実施しています。

さらに、本年2月に始まったロシアによるウクライナ侵略により引き起こされている食料危機への対応も必要です。今般の食料危機を受け、アフリカに対する食料支援として、7月に1.3億ドルの食料支援の実施を決定しました。また、長期的な食料生産拡大に向けた取組として、これまで日本は、コメ生産量の倍増を目標に、「アフリカ稲作振興のための共同体」(Coalition for African Rice Development:CARD)を通じてアフリカ自身の穀物生産能力を強化するとともに、「市場志向型農業振興」(Smallholder Horticulture Empowerment & Promotion:SHEP)アプローチによる園芸作物の生産普及を通じて、アフリカの小規模農家の所得向上を支援しています。

ABEイニシアティブ修了生が「水先案内人」としてアフリカでのビジネスパートナーとして活躍(JICA)

ABEイニシアティブ修了生が「水先案内人」としてアフリカでのビジネスパートナーとして活躍(JICA)

ABEイニシアティブ修了生が創始したキャッシュレスサービスが、NINJAビジネスコンテストにて特別賞を受賞(ガーナ:JICA)

ABEイニシアティブ修了生が創始したキャッシュレスサービスが、NINJAビジネスコンテストにて特別賞を受賞(ガーナ:JICA)

また、日本は一人一人の持続的な成長に向けて、「人への投資」を推進するため、ABEイニシアティブやカイゼンを中心とする産業人材育成を実施するとともに、起業の志のある人々のために、開発途上国におけるスタートアップ・エコシステム支援としてProject NINJA(Next Innovation with Japan)を2020年に開始しました。

一人一人を大切にする強靭かつ持続可能な【社会】へ

日本が設立を支援し、医療人材育成に協力してきたガーナの野口記念医学研究所は、アフリカの感染症対策拠点の1つとなっている(ガーナ:飯塚明夫/JICA)

日本が設立を支援し、医療人材育成に協力してきたガーナの野口記念医学研究所は、アフリカの感染症対策拠点の1つとなっている(ガーナ:飯塚明夫/JICA)

日本の助産ケアを基本とした、母子保健サービス改善のための支援を実施(セネガル:JICA)

日本の助産ケアを基本とした、母子保健サービス改善のための支援を実施(セネガル:JICA)

新型コロナ対策支援として、日本は、人間の安全保障の理念の下、「誰一人取り残さない」ことを目的とするユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の達成を念頭に、COVAXファシリティへの財政支援、ワクチンの現物供与、ワクチンを各国内の様々な接種現場に安全に届けるためのコールド・チェーン整備、ワクチンの域内製造・供給・調達支援等を通じて、包括的な新型コロナ対策支援を実施中です。併せて、根強いワクチンへの忌避感情を改善し、一人でも多くの人が進んで接種を受けられるよう、ワクチンの有効性を理解してもらうために、日本のこれまでの経験や知見の共有にも取り組んできています。

加えて、保健医療人材の育成を含めた医療保障制度の整備・強化の協力や、食と栄養に関する支援も進め、アフリカの人々の健康・保健の基礎を支えるべく尽力しています。

基礎教育アクセス、教育の質、男女間公平性改善に向け、コミュニティ参加型の教育・学校運営モデルの開発を支援(マダガスカル:JICA)

基礎教育アクセス、教育の質、男女間公平性改善に向け、コミュニティ参加型の教育・学校運営モデルの開発を支援(マダガスカル:JICA)

廃棄物収集・運搬能力や処分場の運営管理能力の強化を通じ、廃棄物管理システムの確立を支援(南スーダン:JICA)

廃棄物収集・運搬能力や処分場の運営管理能力の強化を通じ、廃棄物管理システムの確立を支援(南スーダン:JICA)

新型コロナの影響で失われた教育の機会を提供することも国の基盤作りにおいて重要です。「みんなの学校」プロジェクトでは、現地の保護者・教員と地域住民自らが一丸となって学校運営に参加し、教育の質とアクセスの改善等、子どもたちのより良い教育環境の実現に向けて努力しています。

また、都市部に集中する人口過密から引き起こされる環境問題も、多くのアフリカの国で深刻です。日本は、「アフリカのきれいな街プラットフォーム」を通じて、加盟するアフリカ42か国102都市を繋げるネットワークを構築し、ゴミ収集や廃棄物管理等に関する知見の共有を行っています。

誰もが【平和と安定】を享受できる暮らしのために日本が目指すこと

海上法執行にかかる技術、巡視艇の運行・維持管理能力強化を通して、海賊被害が多発するジブチ沖やアデン湾の治安維持を支援(ジブチ:JICA)

海上法執行にかかる技術、巡視艇の運行・維持管理能力強化を通して、海賊被害が多発するジブチ沖やアデン湾の治安維持を支援(ジブチ:JICA)

コートジボワールの科学捜査研究所で、偽造書類を特定する部署を視察(仏語圏アフリカ刑事司法研修:JICA)

コートジボワールの科学捜査研究所で、偽造書類を特定する部署を視察(仏語圏アフリカ刑事司法研修:JICA)

平和と安定の実現は、経済・社会活動の基盤となります。どのような政治情勢でも平和で安定した社会が続くためには、各国の行政・法執行機関の能力と人材が育つとともに、健全な民主主義のために市民の参加が保証され、各人が暮らすコミュニティの運営に安心して参画できることが重要です。日本は、アフリカ自身が取り組む民主主義の定着及び法の支配の推進に向けた努力を、選挙の実施、制度構築、ガバナンス強化等の支援を通じて後押ししていく考えです。また、「アフリカの平和と安定に向けた新たなアプローチ(NAPSA)」の下、国、地域、コミュニティレベルでの平和と安定に向けた様々な取組を後押しする支援を実施しています。

おわりに

TICADの特徴は、アフリカの自立的な発展を支援し、協力していくという精神にあります。「ともに成長していくパートナー」として、日本は今後ともアフリカ自身が主導する発展を実現するために全力で取り組む考えです。