ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第429号

ザンビアの人々と共に進める結核対策

日本のNGOの現地レポート

公益財団法人 結核予防会(JATA)ザンビア事務所 松岡 裕子

私たち結核予防会のザンビア事務所は、結核が社会に深刻な影響を与えているザンビアで、2008年から結核対策にかかわっています。WHOは結核の罹患数の多い上位20か国と、人口に対する結核患者数の高い国10か国を合わせ、30か国を結核の「高蔓延国」と指定していますが、ザンビアもそのうちの1つです。

結核は治療しないと5年以内に約50%が死亡、一方で適切な治療で95%が完治します。治療は最短で6か月必要、中断すると多剤耐性結核のリスクとなる病気です。そのため、適切な検診による発見と予防、そして治療の継続が大切な病気です。

私たちの取り組む2019年3月から始まった外務省日本NGO連携無償資金協力のプロジェクトでは、首都のあるルサカ郡の7つの保健医療施設を対象に、1 医療機器の供与、2 保健人材の能力強化、3 結核ボランティア育成を通じたコミュニティ支援を柱に、包括的な結核対策をすすめています。私はこのプロジェクトで主に現地での事業菅理に従事しております。ザンビアでの活動を始めて3年が過ぎました。

| 結核に関する基礎情報 | ザンビア | 日本 |

|---|---|---|

| 結核罹患率(人口10万対) | 346 | 14 |

| 結核の患者数 | 60,000 | 18,000 |

| HIV陰性者の結核死亡率(人口10万対) | 28 | 2.2 |

| HIV陽性者の結核死亡率(人口10万対) | 74 | 0.01 |

出典:WHO(2018)

1 医療機器の供与について

ザンビアの保健省事務次官と日本の臨時代理大使が臨席して行われたX線機材の引渡し式の様子

ザンビアの保健省事務次官と日本の臨時代理大使が臨席して行われたX線機材の引渡し式の様子

供与されたX線装置で、実際に放射線技師が患者の胸部X線を撮影している様子

供与されたX線装置で、実際に放射線技師が患者の胸部X線を撮影している様子

このプロジェクトでは、プロジェクトサイトの一つの保健医療施設にデジタルX線装置の供与を行いました。X線装置の供与は、単に古い機材を新しいものに入れ替えるという一見単純そうなタスクですが、このプロジェクトでは病院内で放射線科を改めて立ち上げる必要があり、総合的な調整が必要でした。例えば放射線技師をはじめとする人材の配置、料金体制、動線と部屋割り、放射線防御委員会からの認証の取得、消耗品の調達など、さまざまな関係者を巻き込みながら一つ一つ確認し、全体を整えていく作業をプロジェクトとして後押ししました。

新たなX線機材を活用した検査・診断サービス開始から数カ月後、「患者さんが多すぎて困る」という嬉しい悲鳴が聞こえたとき、プロジェクトに携わった喜びを感じました。

評判はコミュニティや近隣の医療施設に広まって、開始3か月で850名以上の方がレントゲン撮影に訪れ、522名に何らかの胸部疾患がみつかり、57名が結核の治療を開始しました。このことは地元紙でも取り上げられるほどでした。

また、一般的にODA事業でネックになることの多い機材の維持管理問題の解決のため、私たちは保守教育研修を予定しているだけでなく、X線による検診・診断などに最低限の料金徴収を設定することによって、施設側が自力で簡単なトラブルに対応したり、フィルム代などの消耗品を自前でまかなうことのできる仕組みを整えました。一方で支払い能力のない貧困者には既存の医療費免除制度を適用するなど、すべての人々が診療を受けられるように体制を整えました。

2 現地の専門家とボランティア育成のため、研修を実施

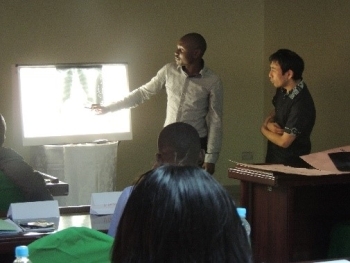

日本の専門家によるX線の読影研修の様子。胸部X線写真をみながら、正常・異常の識別能力を高めるのが狙い

日本の専門家によるX線の読影研修の様子。胸部X線写真をみながら、正常・異常の識別能力を高めるのが狙い

日本の専門家によるラボ研修で、試薬の量を調整しているところ。座学と実技を取り入れた実践的なカリキュラムに定評がある

日本の専門家によるラボ研修で、試薬の量を調整しているところ。座学と実技を取り入れた実践的なカリキュラムに定評がある

プロジェクトでは、デジタルX線装置を供与するだけではなく、結核の治療・予防にかかわる専門家育成のため、日本の専門家を招いてのX線読影研修やラボ研修など、座学と技術研修を取り入れた実践的な研修を行っています。

昨年度は5職種の医療従事者約80名(22名の看護師、14名の放射線技師、25名の医師・準医師、16名の臨床検査技師)のスキルの向上につながりました。

結核ボランティア研修(2019年8月頃)

結核ボランティア研修(2019年8月頃)

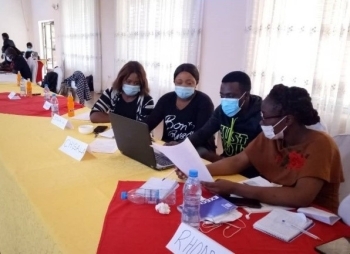

結核外来看護師を交えての結核ボランティア講師養成研修の様子(2020年8月頃)

結核外来看護師を交えての結核ボランティア講師養成研修の様子(2020年8月頃)

X線読影研修に参加した準医師が後日「自信をもってX線フィルムを見ることができるようになった」と声をかけてくれました。この研修の成果を心から実感するひと時でした。

ボランティアによる地域啓発活動。定期的に予防啓発集会を開き、結核の正しい知識を踊りや寸劇を通じて広めています。

ボランティアによる地域啓発活動。定期的に予防啓発集会を開き、結核の正しい知識を踊りや寸劇を通じて広めています。

結核は治療すれば確実に治る病気であるにもかかわらず、病気への偏見や差別、間違った情報が広まっているために、治療を中断してしまう人、途中で連絡がつかなくなってしまう人がまだまだ少なくありません。そのため、医療従事者の不足するザンビアでは患者さんの服用状況を地域で見守る結核ボランティアさんの役割は重要で、結核ボランティア人材の育成もプロジェクトの大切な要素です。昨年度は20名の結核ボランティアが研修に参加し、コロナ禍でも活発に活動を続けています。今年度はさらに50名のボランティアの育成を行っています。

地域啓発活動のため、踊りや寸劇を通じて結核の正しい知識を伝える活動では、当初は踊りや歌に恥ずかしさやぎこちなさが残っていたようなボランティアの人々も、練習や経験を重ね、大衆を前に堂々と寸劇を披露できるようになります。そんな様子をみたとき、彼らの日々の努力に対し感謝の気持ちが溢れます。「地域の役に立ちたい」とか「得意な踊りをいかしたい」、「患者さんのために働きたくて」ボランティアを志した方の、生き生きと活動する姿に勇気付けられます。

あるボランティアさんから聞いた話ですが、担当している患者さんは、一度は治療薬を全部捨ててしまうほど自暴自棄になってしまいましたが、ボランティアさんが諦めずに声をかけ続け、後日治療に戻ってきてくれたそうです。結核ボランティアさんは日常的に難しい場面に直面し、患者さんの健康を守るため心を砕いて活動を行っていますので、彼らの努力や患者さんの健康を守るために、プロジェクトとして何ができるだろうかといつも考えます。

手作りのビリヤード台で遊んでいた村の子どもたち

手作りのビリヤード台で遊んでいた村の子どもたち(2020年1月頃)

このプロジェクトを通じて感じるのは、結核の検査・治療・予防に関する日本製品の良さ、つまり日本の優れた品質、技術レベルの高さをザンビアに広めることができることです。また、日本から研修講師を派遣することで、ネットワークの構築や人的交流を通じて、日本とザンビアの相互理解の促進にもつながっています。ザンビアの魅力にとりつかれた専門家が研修講師を務めており、専門家と現地カウンターパート、研修参加者との信頼関係はばっちりです。

また、専門医の研修の成果を実感することもしばしばあります。このプロジェクトによって事業報告書やデータが目に見えて改善する以外にも、プロジェクトを通じて人々の成長に立ち会うことができたときも、とてもうれしく思います。X線装置の譲渡式を挙行したときのことです。放射線科の立ち上げに協力してくれたルサカ郡放射線技師に、式典での施設案内役をお願いしました。彼は、主賓である在ザンビア日本大使館の臨時代理大使やザンビア保健省の事務次官を前に立派にその役目を果たしました。事務次官も彼の姿勢を高く評価する言葉を述べられました。その晩、私のもとに技師さんからメッセージが届き「自分のことを信じて大きな役割を与えてくれてありがとう」と書いてありました。彼の誠実で確かな仕事ぶりに助けられたのはプロジェクトのほうでした。この技師さんは何年も前にJATAのX線撮影研修の受講生でもあり、長年の人的交流が実を結んだと実感した瞬間でもありました。

ここ5か月間はコロナ禍のため日本と現地をオンラインでつなぐ遠隔業務を続けています。現地に駐在していた時もそうですが、問題の表層を上滑りするような応急的な対応ではなく、できるだけ途上国の保健課題の根っこにある問題に届くような解決策を現地スタッフと検討し、解決を目指すように心がけています。そういった意味では遠隔業務の難しさを、今身をもって感じていますが、できるだけ現地の声を聴き事業を進めるようにしています。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための国際協力

コソボの首都プリシュティナの外務・海外居住者省庁舎で行われた署名式にて、署名を行うコソボ共和国の外務・海外居住者大臣と在コソボ日本国大使の様子

コソボの首都プリシュティナの外務・海外居住者省庁舎で行われた署名式にて、署名を行うコソボ共和国の外務・海外居住者大臣と在コソボ日本国大使の様子

コソボの首都プリシュティナの外務・海外居住者省庁舎で行われた署名式にて、記者発表を行うコソボ共和国の外務・海外居住者大臣と在コソボ日本国大使の様子

コソボの首都プリシュティナの外務・海外居住者省庁舎で行われた署名式にて、記者発表を行うコソボ共和国の外務・海外居住者大臣と在コソボ日本国大使の様子

新型コロナウイルス感染症の世界規模での拡大は、人の往来やモノの流通がグローバルに進展している今日、日本を含む全ての国の経済・社会にとって大きな脅威であり、国際社会全体が一致して取り組むべき課題です。そのため、日本がODAを通じて、途上国の感染防止対策および保健・医療体制強化のために行っている支援例を紹介します。

コソボ共和国に対する医療機材の供与

コソボでは、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、経済状況の悪化に加え、その対応が既存の医療体制に対する負担となっているため、保健・医療体制の強化が喫緊の課題となっています。そこで日本は、コソボに対して保健・医療関連機材の供与に関する無償資金協力を行うこととしました。この支援によって、移動式超音波スキャナー、患者用モニター等の機材が整備されることになり、新型コロナウイルス対策としてのみならず、コソボの保健・医療サービスを長期的に支えることも期待されています。

- 報道発表全文はこちらから

| 国名 | 供与内容 | 金額 | ODAタイプ | 署名日付 |

|---|---|---|---|---|

| キューバ共和国 | 保健・医療関連機材 | 5億円 | 無償資金協力 | 9月17日 |

| コソボ共和国 | 移動式超音波スキャナー、患者用モニター等 | 1億円 | 無償資金協力 | 9月21日 |

| ウガンダ共和国 | 救急車、病院用ベッド等 | 4億円 | 無償資金協力 | 9月22日 |

| サントメ・プリンシペ民主共和国 | サーモグラフィ、除細動器等 | 1.5億円 | 無償資金協力 | 9月25日 |

| モルディブ共和国 | 新型コロナウイルス危機対応のための緊急支援 | 限度額50億円 (償還期間15年) |

円借款 | 9月28日 |

| ナイジェリア連邦共和国 | 救急車、CTスキャナー等 | 10億円 | 無償資金協力 | 9月29日 |

(9月12日~9月30日署名分。日付は日本時間)