ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第416号

新潟の「はかり」技術が,ベトナムの過積載問題に貢献

海外で本当に役立つ技術とは?

株式会社 田中衡機工業所 代表取締役社長 田中康之

創業から116年,新潟に本社を置く「田中衡機工業所」は,工業用計量機の設計製造を専門に行っています。2008年頃からベトナム工場開設を目的に,頻繁にベトナムを訪問するようになりましたが,何よりも目につくのは,人や交通量の多さ,そして事故の多さです。特に事故の原因となっている現地の過積載の問題の深刻さは,想像以上でした。実際に被害にあった人たちを目の当たりにするにつけ,はかり屋として過積載の問題を自社の技術で改善できないだろうかと強く感じました。ここでは,私たちの技術がベトナムで認められ,現地の過積載車両取締りに関する普及・実証事業を実施した経験を書かせていただきます。

ベトナム進出で知る

現地の交通の多さと過積載の危険性

前と後ろに子どもを乗せたバイクは珍しくありません。

前と後ろに子どもを乗せたバイクは珍しくありません。生きたカモを何十羽も積んだバイク,

大きな冷蔵庫を積んだバイクも見かけました。

信号待ちするバイクが波となって押し寄せます。

信号待ちするバイクが波となって押し寄せます。

ベトナムの朝と夕の時間帯は,特に通勤通学ラッシュで混み合い,道路はバイクで埋め尽くされます。公共交通はバスしかなく,車が高価なベトナムでは,生活にバイクが不可欠です。

過積載状態のまま走行しているトラック

過積載状態のまま走行しているトラック

夜間に過積載状態のまま走行するトラック

夜間に過積載状態のまま走行するトラック

街を少し離れると工業団地が建設ラッシュで,団地とコンテナヤードをつなぐ幹線道路はいつも大型トラックで混雑状態でした。幹線道路には大きな陥没や轍(わだち)があり,バイクや自転車もその間を多く走っています。こういった状況の中,事故も頻繁に見かけました。大型車両の荷物が崩れ落ちていたり,道の真ん中で車軸が折れて倒れていたりします。人身事故もあり,頭から血を流した女の子を抱きかかえて大声で助けを求めながら号泣するお婆さんを見たことがありました。私の娘と同じ年頃の女の子で,今でもあの光景は忘れられません。

過積載状態の車両

過積載状態の車両

道路の陥没や轍,車軸が折れたり積載物が崩れ落ちたりする多くの原因は,過積載車両だと思われます。トラックドライバーは,1度の輸送でより多くの利益を得ようと,少しでも多くの荷物を運ぼうとします。過積載車両の取締りを行うために,トラックの重量をはかるトラックスケールは設置されていました。けれども,故障して使えないものや,精度が悪いものが多く,過積載問題を解決する効果があげられずにいました。

ベトナム運輸交通省の道路局から問い合わせが来る!

自社の技術を信じてコンペ案を提案

2011年11月,ベトナムでの会社設立,工場建設の許可が下りたため,2012年6月頃から工場建設を開始し,2012年9月からはJICAの支援を活用してベトナム市場で事業化に必要な調査(F/S)を行いました。計量機を必要とするさまざまな産業を調査したり,過積載車両の取締り状況を調査したりしました。調査では色々な地域を車に乗って見て回ったことで,事故の状況も多く見ることになりました。

過積載の問題に対しはかり屋として具体的に何かできないだろうか?と考えていた頃,ベトナム交通通信大学のK先生から連絡を頂きました。大学で道路関係技術を教えるかたわら,日本の道路関係技術をベトナム運輸交通省に紹介していたK先生は,田中衡機の「車両計量システム」に非常に興味をもったとのこと。そして国道の計画や維持管理を行っているベトナム運輸交通・道路総局に,走行計量システム(Weigh in Motion:以下WIM。注1)を提案して欲しいという内容でした。

田中のWIMは,主に高速道路の料金ゲートに設置されていました。しかし,ETCシステムが普及した時にWIMはETCシステムの一部となったため,WIM単体での販売が難しくなり,田中は20年前にはWIM事業から撤退しておりました。今回ベトナムでも提案書が採用される可能性は低いだろうと思いながら,まずは提案書を作成し提出いたしました。

(注1)道路に設置されたセンサーによって走行中の車両の計量を瞬時に行えるシステム。その都度車両を停車することなく計量が可能なため,過積載車両の取締りに効果が高い。

勝てると思っていなかった技術コンペ落札

世界最大手メーカーではなく,日本企業が勝ち抜いた理由

数か月後,K先生から連絡があり,道路総局で技術勉強会を開催するので参加して欲しいとのこと。早速パワーポイントで20分程度のプレゼン資料を作りドキドキしながら道路総局本部へ行くと,大きな会議場には50人程度の関係者が集まっていました。その中には,WIMの業界では世界ナンバー1,ナンバー2の専業メーカーも同席していました。技術勉強会だと思って参加した会議でしたが,実際は我々も含め,数社によるWIM技術コンペでした。WIM市場から撤退して既に何年も経過している我々に対し,競合するWIM専業メーカーは圧倒的な製品力と技術を持っていましたので,私たちが勝てるはずがないと考え,逆に気楽にプレゼンができました。

ただ,プレゼンをする以上,もし我々がベトナムでWIMを普及させるなら何を一番大切にすべきだろうか?私たちができることは何だろうか?をよく考えました。その結果次の点を強調しました。

- (1)我々の走行計量システムは,既に旧式のシステムだが,最新技術と違い,修理しながら使い続けられる構造のため,ベトナムでは最新式に比べ長い目でコストメリットがある。

- (2)WIMシステムに必要な付随システムは,田中衡機で製造できない製品もあるため,ベトナムで製造可能な企業があれば,積極的にベトナム企業と協力し開発し,製造してもらうつもりである。

- (3)我々がWIMを量産する時は,ベトナムで製造する。このため,投資コストの大半がベトナム国内に留まる。

- (4)WIMを使うには毎年の検査や故障したときの修理が必要である。修理や調整といった維持管理作業を,弊社ベトナムのエンジニアで行えるように教育する。

つまり,ベトナム国内で製造し,ベトナムに残る技術を,一緒に開発しませんかといった内容です。

その後10か月の間に4回の技術勉強会が行われ,5回目にはコンペに参加した競合企業が集められ,採択企業の発表が行われました。一通りベトナム語での説明後,「田中衡機を採択する」と発表があり,朱印が押された書類を渡されたのです。採択される可能性などないと思っていただけに,心から驚きました。一方,競合企業も驚いたようで,本国から来たと思われる担当者は,机を激しく叩いて会議室を出て行ってしまいました。

採択企業が発表された会議室

採択企業が発表された会議室

それから始まる無我夢中の1年間

実証事業開始から前期工事完了まで

ベトナムの道路総局に依頼された実証試験は,もちろんお金を頂けるものだと考えていましたが,実際は田中衡機が自腹で実証試験を行いなさいという内容でした。どれだけのコストがかかるか分からないなか右往左往しているとき,信頼するベトナムの友人が在ホーチミン日本国総領事に相談すべきだと提案してくれたうえで,アポイントまで取ってくれました(感謝)。

総領事にお目にかかると,多くの助言とともにJICAに新しくできた中小企業のためのODAのスキームがあるので相談しなさいとのアドバイスを頂きました。早速,翌日の便で帰国しJICA本部にアポイントを取り,JICA中小企業支援のご担当にお会いしました。運良く普及・実証事業の説明会が翌月にあり,企画書の提出,仮契約,本契約など色々な手続きを経て,1年後に「過積載車両取締り用走行計量システム普及・実証事業」として,活動が始まりました。

ベトナム道路総局関係者とはどこにWIMを設置するべきか協議し,場所が決まってからは道路工事許可を取るため奔走し,道路工事事業者の選定や安全管理を行う業者探しなど,手探りで走り回っては待たされての繰り返しでした。並行してWIM付随システム開発のため現地のエンジニアリング企業を探し,開発をスタートしました。その間,日本では計量器の設計,試作器の製造,本番機の製造を行いました。

今回の実証事業では,前半はハイフォンからハノイへ向かう2レーンに計量器を設置し,事業後半でハノイからハイフォンへ向かう道路に計量器を設置する予定でした。そのためまずは最初の1年で,前期実証事業として道路2レーンに設置を完了し,ソフトウェア検証が始まりました。事業開始から前期工事完了までの1年間は,みな無我夢中であっという間でした。

大学教授による完成WIM視察

大学教授による完成WIM視察

完成したWIMシステム

完成したWIMシステム

後期実証事業に許可が下りない1年間

突然の国家試験対策を熱意で乗り切り,事業再開へ

本来であれば,2年目に後期の実証事業としてハノイからハイフォンへ向かう2車線道路にWIMを設置し,検証して終了する予定でした。しかし,1年近くも後期事業の許可が下りず,JICAには事業の延期をお願いしました。

なぜ,1年間も道路総局が会ってくれなかったのか,その理由はあくまでも想像でしかありませんが,こう考えています。田中衡機が道路総局に採択された日から,JICAとの契約交渉もあり,実際に現地で検証事業を開始するまでに1年以上の時間が経過していました。そしてその間ずっと総局長含め道路総局から「まだかまだか」とせかされていました。この間に,技術コンペで敗退した世界ナンバー1企業が別の提案を行い,既に検証を開始していたものと思われます。そのため,我々の後期事業の許可が下りなかったのでないかと。このナンバー1企業が設置したWIM検証が成功していれば,多分,私たちの普及・実証事業はこの段階で終わっていたと思います。

しかし,今まで会って頂けなかった道路総局総局長が1年ぶりに突然会ってくれることになりました。当然事業終了の宣告だと思い「何とか,後期実証事業をぜひやらせて欲しい」と最後のお願いをしたところ,道路総局長から返ってきた答えは「前期実証事業で設置した田中衡機のWIMが,ベトナムが定めたWIMの国家試験にちゃんと合格したら後期実証事業を許可する」ということでした。実証事業をスタートした当初は,WIMのための国家試験について明文化されていなかったので,この数年で確立されたものだと思われました。

私は,総局長に対し「田中衡機のWIMは必ず試験に合格します!」と伝えました。ベトナムでは経験のない試験ですし,試験内容も不明でしたが,先に進むには,そう言うしかありませんでした。その後,およそ2か月間,田中衡機のエンジニアは,ベトナムでも日本でも奔走し,試験のための専用治具や専用ソフトウェアを開発し,数か月後に試験に挑みました。その結果,とてもいい成績で合格することができました。その日の夜は,頑張ったエンジニアと夜遅くまでハノイの街で祝杯をかわした事を覚えています。

その後は,とんとん拍子に事が運びました。すぐに後期実証事業の許可がおり,すぐにWIMを設置することができました。全てのWIMの設置が完成後,半年程度でベトナム運輸省から我々が提案したWIMシステムの承認をいただきました。さらに取締りを行う警察の皆様を対象にWIMシステムを使った取締方法の勉強会を行い,その後,実際の取締検証も行いました。

ベトナムでは,それまでほとんど過積載車両を検挙できなかったのですが,私たちのWIMを使った取締検証では,一晩で11台の過積載車両を検挙することができました。道路総局のご担当者も,警察の皆様も大変喜んで下さいました。

現地試験

現地試験

試験室での電波試験

試験室での電波試験

警察での勉強会

警察での勉強会

WIMにより検知した過積載車両

WIMにより検知した過積載車両

日本とベトナムのスタッフ

日本とベトナムのスタッフ

のべ6年間にわたって携わってきたプロジェクトですので,ここに書けなかった紆余曲折がたくさんありましたが,田中の日本人スタッフもベトナムのスタッフも,この事業が将来多くのベトナムの人の命を救うことができると信じて,最後まで頑張ることができました。

外務省で大使館経済協力官を対象に「開発援助における民間企業の役割」についてお話しいただいた際に撮影(編集部注)

外務省で大使館経済協力官を対象に「開発援助における民間企業の役割」についてお話しいただいた際に撮影(編集部注)

私たちの仕事は,事業継続のために,もちろん利益を出さなければいけませんが,もっと大切なのが「何のための仕事なのか?」ということだと思います。

これから,実際の取締のためのWIM設置のため,入札が始まります。現在,ベトナム国内で取締りに使用できるWIMは田中衡機のWIMだけですが,それでも油断はできません。これからも,「何のためにこの仕事をしているのか」ということを大切に,皆で頑張っていきたいと考えています。WIM普及の本番が始まります。

大正初期の工場

大正初期の工場

飛行場のカウンタースケール

飛行場のカウンタースケール

今回のプロジェクト

JICA中小企業海外展開支援事業(現,中小企業・SDGsビジネス支援事業)

ベトナム社会主義共和国 過積載車両取締り用走行計量システム普及・実証事業

(株)田中衡機工業所の概要

田中衡機工業所は1903年に新潟県三条市で創業した工業用はかりのメーカー。飛行場で手荷物を預けるカウンタースケールや,トラックの重さを量るトラックスケール,製鉄所やセメント工場のはかり,パン屋さんのはかり,動物園の象の体重計,などなど,田中のハカリは色々な産業や現場で使われています。

波で揺れる船の上でも計量できる船上スケール

波で揺れる船の上でも計量できる船上スケール

豚の自動計量システム

豚の自動計量システム

SDGs×パートナーシップ

SDGs達成に向けて使命感を持って臨む開発コンサルタント業界

日本工営のSDGs貢献分野の例

日本工営のSDGs貢献分野の例

日本工営株式会社 開発コンサルタント 菊池 淳子

開発コンサルタント×SDGs

インレー湖の関係保全に力を注ぐ関係者

インレー湖の関係保全に力を注ぐ関係者

開発コンサルタントは70年以上にわたり,ODA事業の業務委託を受けて社会課題の解決に携わってきました。そして,貧困,教育,環境,保健,インフラ,エネルギー,都市開発,ガバナンスといったあらゆる分野の社会課題の解決に長年携わってきた専門家集団でもあります。弊社・日本工営では,約2,300人の社員,約440人の海外部門の専門家を擁しており,また開発コンサルタントの業界団体である,海外コンサルタンツ協会(ECFA)には,約90社・団体,約4,000人の海外部門の専門家が所属しています。

社会が民間セクターの国際協力業界への参入に期待を寄せるなか,開発コンサルタントはODAのプロジェクトに留まることなく,あらゆる分野の専門家集団として,企業,市民社会,自治体,大学などと積極的にパートナーシップを結び,解決策を提案する企画力,実施能力,さらには自らも実施主体者となって事業を行っていく姿勢が必要だと考えています。

SDGsという言葉と共に,「社会課題の解決」「持続可能な社会」「サステナビリティ」といった国際協力の業界用語であった言葉が,世の中でごく一般的に使用される日が来たことに,隔世の感を覚えて止みません。

これを喜ばしいことだと感じる一方で,少し緊張感を覚えている自分もいます。私自身,この国際協力の世界に入って以降,アフリカ,中南米,アジア,大洋州のさまざまな国々でODAや民間企業,NGOsの事業に携わってきましたが,その中で,「社会課題の解決」がどれだけ難しく,厳しい世界なのかを思い知らされてきました。プロジェクトや事業活動は,対象地域の環境,社会,経済,そして住民生活に必ず何らかの影響・インパクトを及ぼします。その影響は,特に脆弱な生活基盤の中で生きる途上国の人々にとっては,人生を揺るがす事態となることがあります。留意しないと,対象地域への貢献を目指した心あるプロジェクトが,その意図と反して,どこかで負の影響を及ぼしかねません。そのため,プロジェクト現場に立つ人間として,日々の決断は緊張と覚悟の連続です。これは,ODA事業だけでなく,民間企業やNGOsなどによる全ての事業やプロジェクト,活動でも同じです。

例えば,地域住民へのインタビュー(聞き取り調査)一つを取ってみても,対象地域の文化的・歴史的背景を理解し,インタビュー対象者の選定,対象者数,質問内容,質問場所,タイミング(時間,季節,頻度),通訳を誰にするか,政府の人を同席させるかなどを慎重に検討して行う必要があります。これまで,聞き取り調査が原因となり,地域住民同士,あるいは住民と政府間に不和が生じたケースも見てきました。「地域の問題を知りたい」「何か支援したい」との気持ちで行った地域住民へのインタビューが,意図せず地域に負のインパクトを起こしてしまうこともあるのが,この世界の難しさです。

環境問題解決に向けた,持続可能なアプローチ

私が参画している1つに,JICAのプロジェクトであるミャンマーでの「持続可能な自然資源管理能力向上支援プロジェクト(インレー湖流域管理) 」があります。このプロジェクトは,現在ミャンマー政府が推進する国の開発計画において,SDGs15「陸の豊かさも守ろう」に資するものです。

」があります。このプロジェクトは,現在ミャンマー政府が推進する国の開発計画において,SDGs15「陸の豊かさも守ろう」に資するものです。

インレー湖は,ミャンマーの東部,シャン州タウンジー郡に位置し,その流域面積は約3,800平方キロメートルに及びます。ユネスコMAB(「マブ」=人間と生物圏)計画の「生物圏保存地域」対象地であり,湿地の保全等を目的とするラムサール条約 の登録地にも指定されています。また,少数民族により湖面に形成される水上集落の景観は国内有数の観光地として貴重な外貨収入源となっています。一方,インレー湖では周辺地域の人口増加に伴,森林伐採等による土壌侵食の拡大,湖内への土砂流入,湖内外からの生活排水や使用農薬の流入による水質悪化が進んでいると言われています。

の登録地にも指定されています。また,少数民族により湖面に形成される水上集落の景観は国内有数の観光地として貴重な外貨収入源となっています。一方,インレー湖では周辺地域の人口増加に伴,森林伐採等による土壌侵食の拡大,湖内への土砂流入,湖内外からの生活排水や使用農薬の流入による水質悪化が進んでいると言われています。

インレー湖の環境保全は,JICA以外にも国際機関,国内・海外の市民社会組織,民間企業が携わっています。その数は,我々が把握しているだけで50団体以上です。多くの活動が行われるなか,JICAは支援の重複を避ける形で対象地域を選定し,山間部の流域保全活動を行っています。他方で,現在までに団体同士がセクターを超え,積極的に連携している例は少なく,結果としてインレー湖の環境保全において,調査・研究・支援の重複が現場で起きているのも事実です。多くの社会課題を抱えているため,現地では活動を行う各団体が連携し,事業資金をより効率・効果的に使用するとともに,単独プロジェクトでは対応できない問題に取り組むという視点が重要になります。

地域の市民団体からも,「環境問題の改善は長い時間を要する。一方で,外からの支援はプロジェクト期間に限定される。だからこそ,地域をよく知り,ここに住み続ける自分たちと協働して欲しい」との声もあり,関係者それぞれの強みと特徴を生かした持続的な開発のアプローチが望まれます。

開発コンサルタント業界の動き

パートナーシップ促進のために

2018年6月以降,ミャンマー国で在ミャンマー日系企業向けにSDGsセミナーを開催。約100名が参加。

2018年6月以降,ミャンマー国で在ミャンマー日系企業向けにSDGsセミナーを開催。約100名が参加。(写真は2019年3月の様子)

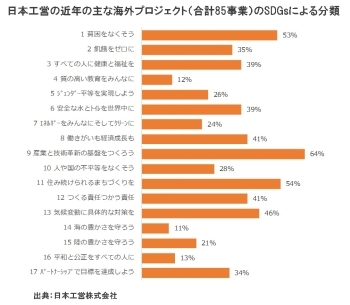

SDGsの目標ごとに分類した日本工営の主な海外プロジェクト

SDGsの目標ごとに分類した日本工営の主な海外プロジェクト

ODA事業に関して言うと,日本工営ではSDGsの全17ゴールに貢献するプロジェクトに参画しています(下グラフ参照)。2018年9月には,開発コンサルタントとしてSDGs時代の社会の要請に応える方法を模索,検討していくために,海外事業本部の環境技術部の中にSDGs&CSR戦略ユニットを立ち上げました。ユニットでは,ODAや民間企業が行うSDGsに資するプロジェクトや事業が「環境・社会・経済」面でバランス良く行われるよう,事業計画策定・実施・モニタリング,そして評価の実施を技術面でサポートします。また,SDGsの普及啓発,パートナーシップの強化(SDGsプラットフォームへの参画),SDGs関連プロジェクト・事業の発掘,SDGsニーズ・課題調査などを行っています。

TICADサイドイベントへのECFAブース出展の様子(2019年8月)

TICADサイドイベントへのECFAブース出展の様子(2019年8月)

ECFA主催による大学生向けSDGsワークショップの様子(2019年11月,明治大学にて)

ECFA主催による大学生向けSDGsワークショップの様子(2019年11月,明治大学にて)

かたや,開発コンサルタント業界の動きとしては,海外コンサルタンツ協会(ECFA)内において,2018年11月に「SDGs推進タスクフォース」が立ち上がり,2019年2月にタスクフォースの流れを汲み「サステナブル推進チーム」が設立されました。目的は,開発コンサルタント業界が,SDGs時代の到来前には連携することのなかった他業界と積極的に手を組むことで,より大きな社会課題の解決に資する正のインパクトを生み出すこと,そして,業界内のSDGs時代に合った魅力ある職場づくりです。現在は,会員向けに外部の有識者を招いてSDGs勉強会を定期的に開催しているほか,大学生向けのセミナー,TICADなどの国際協力関連イベントに積極的に参加しています。今後は,ECFAが所有する経験・ノウハウ・資金を活用し,業界内外のSDGs貢献に資する事業やビジネスを何らかの形で後押ししていくことも検討していく予定です。

今年の4月から,小学校の学習指導要領にSDGsが取り上げられることになりました。来年2021年には同様に中学校が対象となります。人気ドラマやアニメでも,SDGsが話題とされるようになりました。SDGsネイティブ世代が増えていくこれからの世の中で,持続可能な社会づくりが確かな潮流となってきたと言えるでしょう。

わたくし自身,これまで開発コンサルタントの本業として,当たり前のように社会課題の解決に挑み続けてきましたが,到来したSDGs時代の社会の要請に応えるために,諸先輩方の背中から学んだ開発コンサルタントとしての伝統を大切にしながら,たおやかに,変革を恐れない姿勢を持ち続けたい,そんなことを考えています。

菊池 淳子(きくち じゅんこ)さん 略歴

大学では農学部で植物育種学を専攻。8年間の地方自治体勤務を経て,大学院で環境と開発学を修了。NGOsやJICAガーナ事務所にて海外での国際協力業務経験を積み,開発コンサルタントに就職。現在までに多くの海外案件に従事。現在は,日本工営株式会社海外事業本部環境技術部SDGs&CSR戦略ユニット,ユニット長として,JICA案件に従事する傍ら,民間事業におけるSDGs推進業務に従事している。また,海外コンサルタンツ協会(ECFA)サステナブル推進チーム ,チーム長も務める。

,チーム長も務める。

今回紹介したプロジェクトと菊池さんがこれまでに従事したプロジェクト

ミャンマー国「持続可能な自然資源管理能力向上支援プロジェクト(インレー湖流域管理)」

ブラジル国「ジャラポン地域生態コリドープロジェクト」

ミャンマー国「非自発的住民移転に伴う生計回復支援に係る計画策定・実施能力等向上支援」

パプアニューギニア国「生物多様性保全のためのPNG保護区政策強化プロジェクト」