ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第413号

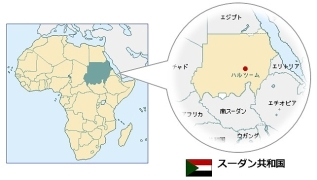

多様な民族が共存共栄を目指すスーダン

日本の支援で人々の生活を後押し

国連ハビタット スーダン事務所所長 横田 雅幸

スーダンの人々の日常

日中,日差しが強く,人々は木陰を求め,街路樹の下で甘い紅茶を楽しむ日常の風景が印象的なスーダン。首都ハルツームであっても公共交通機関が発達しておらず,古い車体の小さなバスにたくさんの人々が乗り込む姿や,バスが止まる交差点では,たくさんの人々が長い時間待つ姿がよく見られます。私が国連ハビタットのスーダン事務所に着任した2017年から約2年半の間にスーダンではインフレが進み,アメリカドルと現地通貨の市場での為替は4倍となりました。

スーダンの人々は主食のパンや生活用品,燃料,電力などの不足・高騰や政権崩壊と暫定政府の樹立という激動の2019年を経験しています。苦しい生活を強いられながらもスーダンの人々は大家族のなかで質素でつつましい生活を送っており,家族や親族のお祝い,イスラムの断食月の日没後の食事などの時には,そこを通りかかる人にも声をかけ食事を振る舞ったり,貧しい人が家を訪ねてくると食事を分け与えたりすることが多くあります。また,コミュニティのつながりが強く,学校や施設などの補修にお金が足りないような時には,人々がお金を出しあうこともよくあります。

ナイル川と街並み

ナイル川と街並み スーダンの至る所で見られる木陰で

スーダンの至る所で見られる木陰で

お茶を飲む人々

争いの歴史と新たなスーダン

スーダンは,古くからアラブ諸国とアフリカ諸国をつなぐ重要な交通の要所であり,さまざまな文化や民族が交わってきた多民族国家です。その一方で,侵略や紛争の歴史も繰り返され,南北スーダンの内戦,ダルフール紛争,南スーダンの独立,スーダン南部3州での停戦合意,ダルフール紛争の終結宣言などの過程を経ました。スーダン周辺諸国も内戦や紛争を経験する国が多く,特に南スーダンやチャドからの難民がスーダンに大量流入し,スーダンの国内避難民・帰還民・難民の総数は人口の1割を超える困難な状況になりました。

これら国内避難民・帰還民・難民は現在も厳しい生活に晒されているとともに,スーダンの人々の生活やホストコミュニティに大きな影響を与えています。また2018年12月にスーダン各地で始まった物価上昇に抗議する市民の平和的デモが,市民の抗議行動へと発展し,さらに2019年4月にはバシール政権が崩壊,2019年6月には軍・武装勢力による平和的抗議活動への武力行使が多くの被害者を出す事態となりました。事態を重く見た国際社会,アフリカ連合が調停に入り,2019年8月にはスーダン暫定政府樹立とアブダッラー・ハムドゥーク新首相の就任が決まりました。

国内避難民の帰還に対する

日本によるスーダン支援と国連ハビタットの役割

このような激動期にあるスーダンにおいて,日本による国連を通したスーダン支援は困難を伴いつつも継続されています。このなかで,都市化と居住の問題に取り組む国連機関である国連ハビタットは日本政府の拠出を受け,「南ダルフール州アルサラーム地域における国内避難民の帰還に対する緊急支援」プロジェクトを実施しています。

アルサラーム地域にあるダガリス村の人々は,ダルフール紛争により村を追われ国内避難民キャンプで長期間暮らし,キャンプ周辺の農地を借地しながら農業を続けたり,または町での小さな日雇い仕事を行いながら,日々生活をしのいできました。しかし,大量の国内避難民・難民問題が容易に解消されず長期化するなかで,国際コミュニティからの援助が大幅に減少し,キャンプの生活環境が劣悪化したこと,急激なインフレによる食料や借地料の高騰やこのままキャンプに住み続けることで従前居住地の土地所有権を失う不安などから,自分たちの不安定な将来に懸念を強めていきました。

その結果,人々はキャンプで住み続けることを自ら断念し,自分たちの意思で元の村に帰還する行動を起こしました。ダガリス村は多くの国内避難民の帰還を受け入れていますが,帰還しても国内避難民の生活は厳しく,基本的なサービスや公共施設,土地所有権も保証されておらず,持続的な生活再建への支援を必要としていました。

ダガリス村に帰還しているスーダン人国内避難民と

ダガリス村に帰還しているスーダン人国内避難民と

ホストコミュニティの人々 ダガリス村の人々と国連ハビタットスタッフの

ダガリス村の人々と国連ハビタットスタッフの

話し合い

ダガリス村の人々と

ダガリス村の人々と

生活再建の支援として設置された給水施設

ダガリス村の人々は,国連ハビタットの提案する「支援を受けつつも自分たちの手で復興をすすめる」アイデアにとても意欲的で,熱心に国連ハビタットスタッフによる土地の権利を守るための土地登記,自力復興のための技術習得などの説明に耳を傾けてくれました。特に,現地での復興需要に欠かせない建設資材で,安価で生産が容易かつ環境に優しいSSB(Stabilized Soil Block)を生産する機械や資材の提供に笑顔で応えてくれました。従来,人々は木の枝や日干しレンガなど,雨期や乾期などの厳しい環境で簡単に壊れてしまう建設資材を使っており,毎年,厳しい環境に晒される度にこれらの建設資材で作られた住宅や施設などは壊れてしまいます。

SSBは砂と水に少量のセメントを混ぜ,専用の機械で圧縮し,2週間養生してできあがります。生産には正しい知識が必要ですが,通常のレンガのように木を伐採し,燃やして焼く必要がない上に,熱や雨にも強い建設資材で訓練を受ければ誰にでも作れるようになります。ダガリス村の人々は,「国際社会が自分たちを置き去りにせず,自ら立ち上がるための支援を提供してくれて心から嬉しい」と,日本の人々からの支援を喜んでくれました。

SSBを活用して行われた

スーダンに流入した南スーダン人難民とホストコミュニティへの継続的な支援

国連ハビタットが日本政府の支援を受けて実施した支援では,スーダンに流入した南スーダン人難民とホストコミュニティ間の衝突要因を減らすことに努めました。この支援では,スーダンの人々と南スーダン難民の若者・女性が共にSSBを生産し,人々の生活の中心となっている市場並びに公共空間の整備を進めました。このプロジェクトの実施により,スーダン人コミュニティならびに南スーダン難民の若者・女性が働く機会を得,また将来の収入を得る手段を習得しています。またこのプロジェクトを通して,人々の自発的な対話がすすんでいます。

スーダンの人々と南スーダン難民の若者・女性はとても意欲的にSSBを生産する技術習得に関わり,「自分たちが貢献して市場を整備する機会に恵まれた」と喜んで語ってくれました。また,このプロジェクトはJICAスーダン事務所が技術支援を行った職業訓練センターと連携し,日本政府,JICA,国連ハビタットによる継続的な支援となるように努めました。

白ナイル州ジャバレン市,プロジェクト実施地区への

白ナイル州ジャバレン市,プロジェクト実施地区への

現地視察の様子 自分たちで生産したSSBを使い市場を修復する若者

自分たちで生産したSSBを使い市場を修復する若者

(JICA支援の職業訓練所での訓練も受講)

しかし,これらのプロジェクトの実施は初めからスムーズにいったわけではありません。資材が手に入らない,事業実施のために必要な運搬車やプロジェクト実施のための移動手段のための燃料が手に入らない,インフレ等の影響による契約業者の契約破棄,デモや非常事態宣言によるスタッフの外出制限,インターネット等の連絡手段の遮断,雨期による建設事業の遅延など,プロジェクト実施に対する制約は数え切れないほどありました。こうした困難を乗り越え,国連ハビタットの現地職員,現地のスーダン人ホストコミュニティの人々,国内避難民・帰還民・難民の人々が協力し,プロジェクトは最終段階に差し掛かっています。

新たに完成したジャバレン市場の肉・野菜市場建物と

新たに完成したジャバレン市場の肉・野菜市場建物と

ホストコミュニティの人々 ジャバレン市場の歩行者空間の整備

ジャバレン市場の歩行者空間の整備

今後も重要視されるスーダンの安定に向けた取り組み

国連ハビタット代表団は日本政府による支援を受けたプロジェクトとその成果について,2019年8月28日から30日にかけて横浜にて開催されたTICAD7で展示と説明,資料配付を行い,広く広報しました。

TICAD7でアフリカ連合(AU)議長はスーダンについて触れ,AUの調停による平和裏な暫定政権樹立がアフリカにおけるモデルケースになると報告するとともに,安倍晋三内閣総理大臣,河野太郎外務大臣(当時)もスーダンの安定と暫定政権の重要性を強調しました。

TICAD7での国連ハビタット展示ブースで

TICAD7での国連ハビタット展示ブースで

河野太郎外務大臣(当時)にスーダン

日本政府支援プロジェクトを報告しました。 TICAD7での国連ハビタット展示ブース

TICAD7での国連ハビタット展示ブース

スーダンで行われた国連の日レセプションにおける

スーダンで行われた国連の日レセプションにおける

国連ハビタットの活動に関する展示

スーダンでの国連ハビタット,日本政府・JICAの連携による国内避難民・帰還民・難民の人々の生活の安定と生活向上に向けた取組みは,世界の各地で起こっているこの問題解決に一つの方向性を示しました。今後,各地で同様の取組みが行われ,国内避難民・帰還民・難民の人々の生活が少しでも改善されることを願ってやみません。

横田 雅幸さん 略歴

横浜国立大学工学研究科計画建設学,博士(工学)。英国王立都市計画協会・公認都市計画家,一級建築士。2000年から横浜国立大学,(株)首都圏総合計画研究所に勤務。

2006年より国連ハビタットコソボ,クウェート(湾岸諸国担当),リビア,イラク,サウジアラビア事務所を経て,現在,スーダン事務所所長。その他,ヨルダン,パレスチナ,エジプト,イエメン等を支援。震災復興アセスメントチーム(PDNA)のセクターリーダーとしてモルドバの水害,カーボベルデの火山噴火復興に関わる。

日本のごみ収集車

スリランカの世界遺産都市のごみ問題を大幅改善

在スリランカ日本国大使館 経済・開発協力班 五十嵐 徹

スリランカ南部のゴール市は,城塞に囲まれた旧市街地が1988年に世界遺産(文化遺産)に登録され,コロニアルな建物に世界史を感じる町です。大航海時代のポルトガル人,オランダ人などが造った建物と港,そして海が観光客をひきつけています。また,2004年に発生したスマトラ島沖地震による津波では大きな被害がでましたが,復興が進められ,着実な経済成長を遂げています。

世界遺産に登録された,スリランカのゴール市。

世界遺産に登録された,スリランカのゴール市。

大航海時代の面影を残し,コロニアルな雰囲気が広がっている。

近年,スリランカ都市部の開発が進み,商業活動の活発化や人口増加による生活の多様化などによりゴミの排出量は増加し,ゴール市を中心とする半径約15キロメートル圏内においても1日約45トンの廃棄物が排出されています。

ゴール市にある廃棄物処分場

ゴール市にある廃棄物処分場

2017年2月草の根・人間の安全保障無償資金協力案件の採択当時,ゴール市廃棄物管理局は,清掃員125名,運転手16名,トラクター31台,ゴミ収集車6台(うち5台は2014年に岡山市から供与)を活用し毎日同市内のゴミ回収を実施していました。収集作業では積載量の少ないトラクターを主に使用していましたが,同トラクターは耐用年数をはるかに超えて老朽化が顕著であることから,新たに収集したゴミを圧縮し大容量積載可能なゴミ収集車の台数の増加が望まれていました。

従来のゴミ収集トラクターに乗る清掃員

従来のゴミ収集トラクターに乗る清掃員 トラクターの荷台。収集したゴミは

トラクターの荷台。収集したゴミは

むき出しで悪臭が漂う

また,近年のプラスチックを含むゴミ排出量増加により,ゴール市近郊の廃棄物処分場が計画容量を超過し,約15キロメートル離れた場所に新たに廃棄物処分場が設置されました。それに伴い,収集した廃棄物の輸送距離も増加し,輸送能力の向上が喫緊の課題となっており,ゴール市よりゴミ収集車に関する支援要請が当館に対し寄せられました。

今般,このような事情を背景に,日本のゴミ収集車5台(内,1台はダンプトラック)の供与とゴミ収集のための安全講習および技術普及研修の実施を,草の根・人間の安全保障無償資金協力による支援で行うことになりました。供与されるゴミ収集車は,(社)日本外交協会の協力の下,日本の自治体において条例等で更改が必要となり,使用を終了したものの,中から使用可能な状態にある車輌を全国から選定し,整備を施した上で再活用しています。

2017年9月に市職員に対して1週間の技術普及研修を実施し,ゴール市内の20のゴミ収集地区のうち,5地区において各1台のゴミ収集車の使用が開始されました。これにより,当該5地区の住民約37,000人の生活環境の改善および保健衛生の向上が期待されています。

安全講習,技能普及研修の受講生と当館次席(当時)

安全講習,技能普及研修の受講生と当館次席(当時)

草の根・人間の安全保障無償資金協力による支援では,事業完了から2年後にフォローアップ調査を実施しています。この調査に合わせ,現地の様子を取材しました。同市廃棄物管理局の技術者からは,「1台のゴミ収集車でトラクター2台分のゴミを輸送可能となり,作業効率と時間節約に繋がっている。荷台が開放されているトラクターと比べて,ゴミを圧縮して荷箱に格納するため,収集,輸送中の臭いが大幅に軽減され,住民,作業員にとって衛生的なゴミ収集実施に繋がり,市内の美化に大きく貢献している。現在,市内で使用されているゴミ収集車11台中9台が日本からの供与である。」と,日本の援助に対する感謝の声を聞くことが出来ました。

日本から供与されたゴミ収集車で収集作業を行う清掃員

日本から供与されたゴミ収集車で収集作業を行う清掃員

日本で役割を終えた特殊車両が海外で再活用されることは,被供与国および日本双方にとって資源の有効利用という観点で良い取組になっています。一方で,スリランカでは2018年7月に輸入車輌に関する法規制が変更となり,車両の製造からの経年年数の制限が厳しくなりました。これは,寄贈の車両についても例外ではありません。ニーズがあり,性能的にも問題無い整備済みの車が日本から提供可能であるにもかかわらず,支援が困難という状況が生じ,担当者としてももどかしさを感じています。

日本は,草の根・人間の安全保障無償資金協力を通じて,教育,保健医療,公衆衛生,地雷除去などの分野において,スリランカ国民一人一人の生活向上に力を入れてきました。日本はこれからもこのような支援を通じて,スリランカと日本の絆が一層強まることを心より願っています。

日本から供与したゴミ収集車の前で清掃員と筆者

日本から供与したゴミ収集車の前で清掃員と筆者

SDGsの理念を反映した

ODA評価の新しい国際基準

外務省 大臣官房 ODA評価室

読者の皆さんは,ODAについて評価が行われていることをご存知でしょうか?より良いODAを目指し,適切な基準のもとに,外務省も数多くのODA評価を行ってきました。

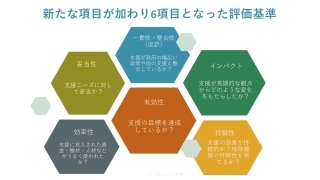

2019年12月,ODAや評価の関係者による約2年間にわたる協議を経て,経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC)において,新しいODA評価の国際基準が採択されました。

DACの新評価項目について

DACの新評価項目について

協議している様子。(パリにて開催)

1991年以降ODA評価の国際基準となっていた,「妥当性」「有効性」「効率性」「インパクト」「持続性」のDAC評価5項目に加え,今回採択された新しい評価基準は,「一貫性・整合性(仮訳)」を追加して評価6項目としたものです。議長国はノルウェーで,ベルギーやニュージーランドなどのDACメンバーや国際機関が参加し,日本も副議長国として議論の重要な役割を担いました。

今回の評価の見直しでは,これまでの評価5項目の定義も持続可能な開発目標(SDGs)の視点から修正され,世界の先進国による援助について,“ジェンダー平等をはじめとする公平な内容になっているか”,また,“環境に優しい持続可能なプロジェクトになっているか”など,SDGsの目標が評価の視点としてより一層明確に規定されることになりました。

外務省では,これまでDAC評価5項目をもとにODA評価ガイドラインを策定し,ODA評価を実施してきました。今回こうした新しい評価基準である6項目の採択を受けて,持続可能な開発を実現するために重要な課題をより一層意識しつつ,日本のODAはどのような開発効果を生んでいるか,誰一人取り残さないことを目指すのにふさわしい援助内容となっているか,こうした視点を大切にしながら,ODA評価に取り組んでいきます。

- リンク:

- 写真提供:

- OECD/DAC開発評価ネットワーク