ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第407号

「グローバルフェスタJAPAN2019」を開催しました!

国際協力局政策課広報班

9月28日(土曜日),29日(日曜日)の2日間,東京のお台場センタープロムナードにて,外務省が共催する国内最大級の国際協力イベント「グローバルフェスタJAPAN2019」を開催しました。

東京オリンピック・パラリンピックを来年に控えた今年は,スポーツと国際協力がテーマ。「Cheer up the world あなたのチカラを,世界に。」を合言葉に,250を超える団体(NGO,企業,国際機関,在京大使館等)が出展しました。今年で29回目となるこのイベントは,お台場イベントとしてすっかり定着し,天候にも恵まれ,過去最高となる,のべ18万人もの方に足を運んでいただき,熱気に包まれた1日となりました!

国際協力の最前線を楽しく学べた2日間でした!

国際協力の最前線を楽しく学べた2日間でした!

オープニングセレモニーには,外務省ODA広報キャラクター「ODAマン」がレアな着ぐるみ姿で登場し,共催者を代表して挨拶に立った中谷外務大臣政務官,総合司会のテツandトモのお二人と会場を盛り上げました。セレモニーの最後は,チアリーディングで世界を元気にする活動を続けている国際協力NGO「SC HURRAY」の皆さんによる見事なパフォーマンスで,元気いっぱいのスタートを切りました。

ODAマン,テツandトモと開幕宣言

ODAマン,テツandトモと開幕宣言 元気いっぱい!チアリーディング

元気いっぱい!チアリーディング

毎年恒例の外務省写真展(オリンパス株式会社協賛)は,「エールよとどけ!」をテーマに,コンテスト形式で展示作品を募集。約140点の応募の中から,審査を経て,最優秀賞1作品,優秀賞2作品が選ばれました。また,コンテストサイト上で最も多くの「いいね!」を集めた作品が,いいね!賞を受賞しました。写真展には,受賞作を含め約80点が展示され,多くの人が,写真を通して知る国際協力の世界に熱心に見入っていました。

外務省ブースの様子

外務省ブースの様子

国際協力局新入省員が運営し大好評でした! 外務省写真展「エールよとどけ!」

外務省写真展「エールよとどけ!」

外務省写真展 最優秀賞「笑顔のお返し」

外務省写真展 最優秀賞「笑顔のお返し」

総合司会をつとめたお笑いコンビ「テツandトモ」は,2日間にわたってイベントを盛り上げてくれました。スペシャルライブ,国際協力「なんでだろう?」では,グローバルフェスタだけの知って楽しい,知っておどろく国際協力のあれこれを,軽快なリズムでお届けしました。

国際協力「なんでだろう?」をテツandトモと

国際協力「なんでだろう?」をテツandトモと

一緒に楽しむ子どもたち

昨年に続く人気プログラム「鷹の爪団の 行け!ODAマン」では,ODAマンが,世界に役立つ日本のODAについて,原作者で声優のFROGMAN氏の生アテレコとともにギャグ満載でご紹介。今年は,ユーザーが外務省のODA担当官になりきって遊ぶオンラインシミュレーションゲームも公開され,会場は笑いに包まれました。

「鷹の爪団の 行け!ODAマン」

「鷹の爪団の 行け!ODAマン」 FROGMAN氏(右)

FROGMAN氏(右)

ポコポコ共和国への支援に挑戦!

ポコポコ共和国への支援に挑戦!

一番の盛り上がりを見せたのが,ODAマンの会場練り歩き!サプライズで登場したリアルODAマンに,みんな大興奮。ハイタッチやODAマンポーズで仲良しの輪が広がりました。

リアルODAマンがブースエリアに登場!

リアルODAマンがブースエリアに登場!

国際協力の最前線が詰まった広い会場は,さまざまな団体による活動報告や各国料理,体験イベントなどでにぎわい,またステージでは,共催者や出展者による多彩なプログラムが実施され,多くの人が熱心に耳を傾けていました。

グローバルフェスタを通じて,たくさんのエールの送りあいが生まれました。ご協力いただきました皆様,本当にありがとうございました。来年は30周年です,楽しみにしていてください!!

青年海外協力隊

大学卒業後,ブータンで美術の先生になる

外務省 国際協力局政策課 千葉 江里

朝6時半に起きて,唐辛子とチーズを煮込んだブータン風のおかずと,炊いたばかりのご飯をお弁当箱に詰め,伝統衣装の「キラ」と「テゴ」「ウォンジュ」の色の組み合わせをその日の気分で決めます。学校の先生が正式な服装である伝統衣装を着こなすことは,生徒の良いお手本となるためにとても重要です。

ヒール付の靴を履いて学校に向かって歩くこと20分,学校の門に近づく8時過ぎには,「グッドモーニング!ミスエリ!」と生徒たちの笑顔と元気な挨拶が飛び交います。意外なことに,女の先生は足を長くみせるために,ヒールを履いていることが多いのです。

首都ティンプーに位置する

首都ティンプーに位置する

配属校の生徒たち。

伝統衣装が制服となっている。 「キラ」は巻きスカート。「テゴ」は上着部分

「キラ」は巻きスカート。「テゴ」は上着部分

の羽織みたいなもの。「ウォンジュ」は上着の

下に着るブラウス。袖と襟が見えています。

同い年のブータン人の先生とパシャリ。

青年海外協力隊(注1)は医療やインフラ,農林水産,人的支援といった様々な分野での活動があります。私は「小学校教育」という職種で応募しました。美術の先生の活動が始まったのは,空気がツンと冷えた2017年の1月。派遣国であるブータンは,2つの大国―インドと中国に挟まれた九州ほどの面積を持つ小さな国は敬虔な仏教国で,独自の文化と伝統を守っている「幸せの国」です。

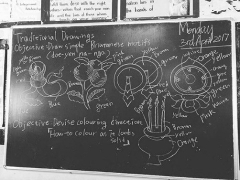

外務省に入る前に青年海外協力隊として2年間ブータンに滞在した私の主な活動は,美術(図画工作)の授業,同僚への技術移転,地方でのワークショップです。美術や体育は,カリキュラムがあっても教えられる教員が依然として少なく,授業科目として設置されている学校は多くありません。主要5科目の成績で将来の学校や職業が決まってしまう学歴社会のブータンでは,点数化されない情操教育の普及がなかなか進みません。そこで,教育の内容,質を高めるために情操教育を推し進めようと,ブータン政府からJICAに要請があり,現在は特に美術と体育隊員の派遣が進んでいます。

私の配属校での担当学年は時期により変動はありましたが,主にClass PP(幼稚園生)からClass5(5年生)で,1日3つから5つの授業を受け持ちました。私の学校はClass PPからClass8(8年生)までの生徒が在籍し,各学年3クラスか4クラス,1クラスは40人から50人もいる大きな小中学校でした。

文化を重んじているブータンでは,既存の美術の教科書に載っている伝統的な絵を描き写したり,伝統的なダンスを学校で踊ったり,そして「国民総幸福論」(注2)を学ぶ時間,瞑想の時間もあります。校舎を建て直すときはお坊さんを学校に招いて災いがないようにお祈りしてもらいます。チベット仏教が密接に関わる生活は私にとっては非日常でしたが,家族同然に接してくれる人たちと過ごしているうちに,いつのまにかそんな生活が日常に変わっていきました。

(注1)JICA海外協力隊 のシゴトは120以上の職種があります。

のシゴトは120以上の職種があります。

(注2)国民総幸福量(GNH:Gross National Happiness)とは,国民全体の幸福度を示す“尺度”のこと。

伝統的な絵を学ぶ時間もカリキュラムに組み込まれ

伝統的な絵を学ぶ時間もカリキュラムに組み込まれ

ており,私は教えつつ教わりつつ授業を行う。

(生徒のほうが詳しかったりする)

座学が多く,生徒は言われたことを守らなければ,時には先生から棒で罰を受けます。静かな授業で課題をこなすことが重視される普段の授業とは逆ともいえる美術の授業は,子どもたちには新鮮だったようで,週に1度のこの時間を楽しみにしてくれていました。しかし他の授業と比べて少々さわがしい様子の教室を,校長先生や同僚がやってきては「静かに!ミスエリの話を聞きなさい!」と一喝しては子どもたちもそのたびに縮こまり,授業が中断してしまうことがよくありました。美術の授業を受けたことのない先生たちへの美術教育の理解を得る為に,美術では何が行われていてどんな授業なのかを,実際に作品を作っている生徒の様子を先生たちに参観してもらう機会をできるだけ多くつくることにしました。

お互いを認め合うこと,自分の作品を大切にすること

これまで作品を通して表現することがあまりなかったからか,初めはほとんどの生徒が塗る色の指示待ちや,私の板書や友達の作品のコピーをしていました。そしてうまく描けなかったり作れなかったりした友達の作品をけなしたり,納得のいかない自分の作品を「ダーティ(汚い)」と言ってくしゃくしゃにしてしまうことがよくありました。そこで,早さを競うように作品を作る生徒に,まずはゆっくり丁寧に作ること,そして自分で決めた色や形を表現して,満足のいく作品を作るように提案しました。

そして少しずつではありますが,自分の作品を見て欲しい,自分のことを伝えたいという気持ちが見受けられ,もくもくと作品作りに励み,作品を大事そうに持ち帰る様子がみられるようになりました。授業参観をしてくれた同僚は,勉強が苦手な子がクラスで一番綺麗な作品を作り出したり,普段はおとなしい子が作品の話し合いではリーダーシップをとっていたりと,普段の授業では目にすることのなかった生徒の姿を見て,「新しい子どもの一面を発見するいい機会だ」と言って私の授業によく参加してくれるようになりました。そしていつのまにか「静かに!」と一喝することもなくなりました。さらに,たくさんの先生が自分の生徒作品を教室に掲示したいと申し出てくれるようになりました。

特に早さを競っていた3年生は,時間をかけて自分

特に早さを競っていた3年生は,時間をかけて自分

だけのオリジナル作品を作るようになりました。 班で協力して作品作りに取り組む5年生。

班で協力して作品作りに取り組む5年生。

1,2,3年生ははさみとのり,絵の具を使い慣れていないので,安全な使い方や管理の仕方から学ぶことになります。私が色紙や折り紙を持って教室に入るときにはみんなそれぞれが欲しい色を伝えてくれますが,充分な色紙の枚数がないため要望に答えられないことがよくあります。ですが,時間をかけて装飾を施した作品は,最終的には自分だけのお気に入りとなります。

使い慣れてきたハサミを器用に使って色紙を切り,

使い慣れてきたハサミを器用に使って色紙を切り,

かたつむりを装飾する2年生の女の子。

学校を居心地良く,楽しいと思ってもらいたい

私が協力隊を目指したきっかけは,大学3年生の時に途上国の女の子の実話を描いた物語に出合ったのがきっかけでした。私がこれまで受けてきた日本の教育が,カリキュラムや豊富な教材の面から恵まれた環境であることに気がつき,これまでその有り難さに気がつかなかった恥ずかしさと,学校を楽しいと思う子どもが少しでも増えるきっかけをつくりたいと思い,大学卒業後すぐに協力隊の世界に飛び込みました。

役に立ちたいという思いから始まった2年間の活動は,2019年1月に終わりを迎えましたが,この先も子どもたちに芽生えた創造する力や表現する力が,時間をかけてさらに育っていき,花開くことを願います。そしてさらに次世代へとその想いが受け継がれる,そんなふうに想いの連鎖が続けば嬉しく思います。

現在,私は,国際協力の現場で何が行われているのかを伝える仕事をしています。ODA広報の仕事です。わたしは協力隊の2年間の中で,誰かに何かを伝える充実感と,伝えると同時に自分も何かを得る面白さに気が付きました。それは愛情かもしれないし,知識かもしれません。途上国の開発に携わるJICA事業の一つである青年海外協力隊としての経験を生かして,今はさらに広く開発協力の枠組みの中で活動する人たちの現地の活動の様子や,ストーリーを届けることに,全力を注ぎたいと思います。

地方での美術のワークショップ。

地方での美術のワークショップ。

小麦粉粘土に触るのも,自分のイメージを形にするのも

初めての子どもたち。 4年生の折り紙の裏には,こんなメッセージ。

4年生の折り紙の裏には,こんなメッセージ。

「Bhutan LOVE Japan」

モザンビークの子どもたちに「学び」を届ける

元銀行員の教育コンサルタント

株式会社コーエイリサーチ&コンサルティング コンサルティング事業部

教育第1グループ 副主任コンサルタント 米田勇太

教材開発チームとの話し合いの様子

教材開発チームとの話し合いの様子

モザンビークの初等教員養成校では,ティーンエイジャーも混じる学生たちが大きな声で国歌を歌う朝礼で1日が始まります。プロ顔負けの声量とハーモニーに,学校見学に訪れていた私は心を奪われました。彼ら,彼女らは将来,小学校の先生になるため,初等教員養成校で勉強しています。

モザンビークでは,2004年以降初等教育の無償化など教育の普及に重きをおいた取り組みが実施され,多くの子どもたちが学校に通えるようになりました。その一方で,教室や教員の数が不足し,教育の質が課題となっています。教員の不足に対応するため,2007年以降モザンビークでは10年間の教育修了を入学要件とした1年間という短期間の初等教員養成コースが暫定的に導入されました。多くの人が高校卒業後,大学4年間で教職課程を履修し必要な単位を取得して教員免許を取る日本とは,教員になるための条件や期間が違います。子どもたちにしっかりと指導できる教員を育成するため,2012年以降,新たに3年間の養成コースも設置される等,教員養成校のカリキュラム改革が進められています。この改革を支援するため,モザンビーク政府から日本のODAによる技術協力プロジェクトの実施が要請されました。モザンビークでは,子どもの読み書き能力の向上を目的としたプロジェクトを実施しているドナー(援助機関)はいますが,算数・理科分野の協力はほとんどありません。日本は,産業発展に必要な科学的知識,技術を持った人材の育成につながる算数・理科分野に焦点を当て,モザンビークの教員養成の改革を支援するプロジェクトを開始しました。

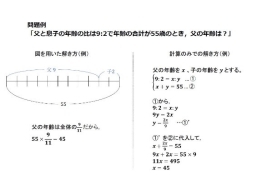

プロジェクトでは,未来の教員である教員養成校の学生の算数と理科の教育能力を向上させることを目標とし,同養成校で使用する教材の作成を支援しています。これまで使われていた教材には,公式や計算方法のまとめ(例:「分数のかけ算」では「分子同士・分母同士を掛け合わせる(a/b×c/d=a×c/b×d)」)は記載されているものの,なぜそのように計算できるのかという理由が記載されていない単元が多くありました。また,日本の基礎教育を受けてきた私にとっては,例えば「父と息子の年齢の比は9:2で年齢の合計が55歳のとき,父の年齢は?」のような比の計算をするときは,比を図で表し計算するほうがわかりやすいのですが,「図で考える」ことにあまり馴染みのないモザンビークの人にとっては数式だけで計算することが多くなります。教材を導入する際に行った初等教員養成校教官向けの研修では,モザンビークの初等教育のレベルでは扱われていないような「9:2=x:y,x+y=55」のような2つの文字を使った連立方程式で解き方を説明する教官もいました。

イメージ参考:図を使った教え方と方程式を使った教え方

イメージ参考:図を使った教え方と方程式を使った教え方

計算方法や公式の意味を理解することは,将来自らが教壇に立つ養成校の学生にとって不可欠です。公式や解き方を暗記させるだけでは,子どもの考える力を育むことはできず,授業も楽しくなくなります。教員養成校の学生が,将来子どもたちの興味を喚起しつつ,内容を正しく教える力を身に着けることができるような教材づくりを目指し,モザンビークの教育省職員と日本人専門家で構成された教材開発チームは,日本側からみたわかりやすい解法や教え方を,モザンビーク側からは同国での教え方,現場の教官や学生の状況を共有し合い,お互いの意見に耳を傾けつつ,日本側の押し付けにならないよう,議論を進めていきます。

2018年以降,プロジェクトで作成した教材が順次現場に導入されています。2018年2月には,算数の教材が全国に38校ある教員養成校の学生・教官約8,500人に届けられました。2016年にプロジェクトが開始され,約2年の期間を経て,いよいよデビューです!実際に教材が使われている養成校の現場を視察し,教官や学生から「使いやすい」「わかりやすい」という感想を聞くと,教材開発チームの顔にも笑みがこぼれます。彼ら,彼女らが将来,小学校の先生になり,この国の子どもたちの未来を形作ることになるのかと思うと,ワクワクするとともに改めて責任の重さを感じます。

全国の教員養成校の教官を対象に,プロジェクトで作成

全国の教員養成校の教官を対象に,プロジェクトで作成

された教材を使用しての導入研修

日本人への信頼は絶大。

現場を理解し,対話を通して日本のファンを増やしたい

私は開発コンサルタントとして業務を始める前には,新卒で就職した銀行を退職後,青年海外協力隊に参加し,「理数科教師」隊員としてラオスの中学校で教育現場を実際に経験しました。ラオスで活動を始めた頃は同僚の教員が無断で遅刻や欠勤をする,試験のカンニングを黙認する等,自分の思う「当たり前」と違う行動を目にすると我慢できず,同僚の一挙一動を批判し,衝突する日々が続きました。しかし,そのうち,いきなり外国から来た若者が,それまで自分たちのしてきた教育を頭ごなしに批判ばかりしている……,自分が逆の立場だったら,決して受け入れられないだろうと思いはじめました。ラオスでは教員の給料が低く,副業をしないと生計が成り立たない教員もいます。また,試験のカンニングを「やさしさ」や「助け合い」と捉えていたり,そもそも教室に生徒が多すぎてカンニングは不可避と諦めていたりする教員もいます。こういった現地の「当たり前」に対し,現地の人たちの意見に耳を傾け,どうすれば解決できるかを一緒に考えるようになりました。例えば,算数の試験のとき,教室が狭くて生徒が多すぎるなら隣に座る生徒の問題の数値を少し変えるなどの工夫を自分の授業で行い,同僚の先生に見てもらいました。このように月日を重ねていくうち,いつの間にか彼らにとって自分が「お客様」ではなく,「同僚のひとり」として認められるようになりました。

開発コンサルとしていろいろな国に行き,話をしていると,どの国の人々からも日本人は圧倒的に信頼されていると感じます。それは,国際協力に従事されてきた先輩方が,専門的な知見を有していたからだけではなく,違う意見がある場合は,単にどちらが正しいかという意見を戦わせるのではなく,「対話」による議論を通し,双方が納得できる最適な解を考えていくことで,信頼関係を築き,活動ができているのだと思います。国際協力に従事されてきた先輩方も,そのような思いを持ち,各専門分野で良好な関係を築き上げつつ活動されてきたからこそ,日本人の印象が良いのだと思います。自分もその一人となれるよう,そして少しでも日本のファンを増やすことができるよう,日々勉強し専門分野の知識を深めるとともに,対話の大切さを忘れず,頑張っていきたいと思います。

アフガニスタンやトンガなど10カ国の参加者との研修「インクルーシブ

アフガニスタンやトンガなど10カ国の参加者との研修「インクルーシブ

教育/特別支援教育の推進」でのファシリテーション

米田 勇太(よねだ ゆうた)さん 略歴

- 奈良生まれ。

- 2007年

- 大阪大学法学部卒業

- 2008年から2010年

- 株式会社三菱東京UFJ銀行 法人営業 勤務

- 2011年から2012年

- 青年海外協力隊(ラオス・理数科教師)

- 2013年

- ロンドン大学教育研究所(IOE)「教育と国際協力」修士課程卒業

- 2013年12月から

- 株式会社コーエイ総合研究所

(現・株式会社コーエイリサーチ&コンサルティング )

)

今回紹介したプロジェクト

- JICA モザンビーク国「初等教員養成校における新カリキュラム普及プロジェクト」

(2016年から2020年予定)