ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第394号

ODAメールマガジン第394号では,以下3話をお送りいたします。(肩書きは全て当時のものです)

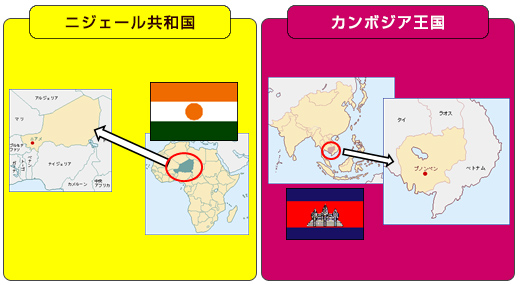

- 第1話:ニジェール共和国より【シリーズ「SDGs 誰一人取り残さない日本の取組第12弾】

「読み書き算数をすべての子どもに みんなで取り組む学力改善「学習の危機」への挑戦」 - 第2話:カンボジア王国より

「カンボジアで活躍する日本の税関監視艇」 - 第3話:ジャパン・プラットフォームより

「迅速な出動と現地ニーズ把握のための緊急初動調査」

読み書き算数をすべての子どもに みんなで取り組む学力改善 「学習の危機」への挑戦

原稿執筆:JICA技術協力プロジェクト「みんなの学校:住民参加による教育改善プロジェクト・フェーズ2」専門家 原 雅裕,影山 晃子

算数ドリルに取り組む子どもたち

算数ドリルに取り組む子どもたちニジェールでは1年生になって初めて鉛筆を

握る子どもがほとんど。それを踏まえて算数

ドリルもまずは運筆からスタートします。

【写真出展:JICAみんなの学校プロジェクト

/影山晃子】

「前は算数が苦手だったけど,この算数ドリルをやるようになってから,算数がどんどんわかるようになったよ。だから,今は算数が好き!」

ソレイガンダ小学校M君5年生

「勉強ができるようになるから算数ドリル大好き!先生や中学生のお兄ちゃん,お姉ちゃんが教えてくれて,できないとやり直しをしなくちゃいけないけど,できると花丸くれるんだ。」

同校Rちゃん2年生

西アフリカに位置する内陸国ニジェールにて,2004年に始まったODA技術協力プロジェクト,通称「みんなの学校プロジェクト」では,住民参加による学校運営を促進することで,地域住民,保護者,教員が協力し合いながら“よりよい学校づくり”へと取り組めるよう支援しています。

プロジェクトの支援によって,学校長と住民選出によるメンバーが設立する学校運営委員会の仕組みが生まれました。こうした「学校とコミュニティの協働」により学校を改善する仕組みを通して,ニジェールの地域住民,保護者,教員は,自分たちの力と知恵を絞り,まずは,より多くの子どもたちが学校へ通えるように様々なことに取り組みました。

学校運営委員会では地域住民が無理なく参加できる活動を実施しており,本プロジェクトでは学校活動の計画作り支援や予算管理方法の指導,同委員会が現地のニーズを具体化するための手ほどきを行ってきました。また,子どもたちが学ぶ教室づくりや机・いすなどの学習環境整備,教科書・文房具の購入など学用品の補充などを学校運営員会の支援によって実現することで,子どもの就学状況の改善に大きな成果を上げたのです。

ニジェール村落の住民集会の様子。

ニジェール村落の住民集会の様子。

「学校はコミュニティみんなのもの」。学校の

問題は,地域住民がみんなで集まって,みん

なで話し合い,みんなでどう解決していくかを

決めます。

【写真出典:JICAみんなの学校プロジェクト

/影山晃子】 住民が建てたわらぶき教室。

住民が建てたわらぶき教室。

国による教室建設が追い付かないニジェー

ルでは,子どもたちの学習の場を確保するた

め,地域住民が協力してわらぶきの教室を建

てています。

【写真出典:JICAみんなの学校プロジェクト

/影山晃子】

そして次に取り組んだのが,“子どもたちの学力を向上させるための活動”でした。しかし,コミュニティの人たちの努力にもかかわらず,学力改善のための活動はなかなか具体的な成果に結びつきませんでした。

2017年に発表されたUNESCO報告書によると,サブサハラ以南アフリカ地域の就学年齢児童の80%以上は読み書き計算ができないとされています。ニジェールにおいても,小学校に入学したほとんどの児童が,基本的な読み書き計算を習得出来ていないということが明らかになっています。

ニジェールにおいても先生が怖く,不在にすることが多いことから,わからないことがあっても聞くことができず,読み書きのできる人が教えてあげるという慣習も備わっていません。このように危機的状況の中,地域住民・保護者たちがその解決策を自分たちだけで見つけることは容易ではありません。

放課後の算数ドリル活動の様子。

放課後の算数ドリル活動の様子。

放課後,近隣の子どもたちがボランティアの

家に集まって算数ドリルでお勉強。ボランティ

アで手伝っている先生や住民が見守る中,一

人一人自分のドリルに真剣に取り組んでいま

す。

【写真出典:JICAみんなの学校プロジェクト

/影山晃子】 子どもたちの算数ドリル学習をサポートする

子どもたちの算数ドリル学習をサポートする

お母さんボランティア。

先生たちと一緒に,住民ボランティアが,算

数ドリルの採点をしたり,解き方をアドバイス

したりと,子どもたちの勉強を手伝います。

【写真出典:JICAみんなの学校プロジェクト

/影山晃子】

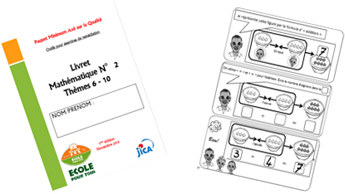

そこで,プロジェクトでは,児童それぞれの能力と進捗に合わせて学習できる算数ドリルを開発し,子どもたちが住民や教員による学習サポートを受けながら,算数ドリルを使った校外学習(補習)によって計算能力を獲得できる『学習改善モデル』を作りました。

冒頭にて子どもたちが述べているように,このモデルで使う算数ドリルは子どもたちが楽しみながら学べるように作られており,子どもたちの学習意欲の向上に貢献しています。

実際に現地で使用している算数ドリル。

実際に現地で使用している算数ドリル。

現地で目にする野菜や動物などの身近なものを題材にしている。

【写真出典:JICAみんなの学校プロジェクト/影山晃子】

この学習改善モデルはニジェール政府により高く評価され,2018年に教育のためのグローバルパートナーシップ(GPE)資金により,国内の約3,500校,1年生から4年生の約30万人を対象に普及することになりました。

その結果,2,3か月程度の活動実施期間でありながら,計算問題の正答率が30ポイント以上も上昇するという驚異的な成果を残しています。この成果は,このモデルが『学習の危機』の一つの処方箋になり得ることを示しているとも言えるでしょう。

今後もみんなの学校プロジェクトは,このコミュニティと教員の協働による学習改善モデルを武器にして,ニジェールの『学習の危機』を乗り越えるべく貢献を続けていきます。

ニジェールの子どもたち

ニジェールの子どもたち

机も椅子もない教室…。教科書は5人に一冊…。

ほとんどの村には電気がなく,宿題をするのもままならない…。

ニジェールの子どもたちが置かれている状況は決して生易しいものではありません。

そんな中でも,算数ドリルを通して子どもたちは“学ぶ喜び”を知り,

大人たちは「子どもたちの未来のために」と,みんなで力を出し合い,

少しでも子どもたちの学びを改善しようと取り組んでいます。

【写真出典:JICAみんなの学校プロジェクト/影山晃子】

「みんなの学校プロジェクト」についてもっと知りたい方は,こちら 。

。

みんなの学校の『学習改善モデル』についてもっと知りたい方は,こちら 。

。

カンボジアで活躍する日本の税関監視艇

原稿執筆:在カンボジア日本国大使館 中島 洋平 二等書記官

皆さんはカンボジアにどのようなイメージをお持ちでしょうか。

実はカンボジアでは1990年代まで続いた内戦の時期からは想像もできないほどのスピードで近代化が進んでいます。カンボジアは既に数多くの日系企業が進出しているタイとベトナムの中間に位置しており,近隣諸国と比べて人件費が安価で,ASEANの中で唯一アメリカドルが流通していることを背景に,日系企業の進出数も増加し続けています。

その中でカンボジアでは経済発展に伴い貿易取引量が増加する一方で,不審船舶によるテロ関連物資や不正薬物等の密輸取締り体制の強化が大きな課題となってきました。

これらの課題に対応するため,カンボジア税関当局の海上保安能力向上や貿易円滑化の促進を目的として,日本の税関当局で使用されていた税関監視艇2隻が日本のODA無償金協力にて改修等を行った後,カンボジア税関当局に贈与されました。

河野外務大臣とカンボジア外務大臣

河野外務大臣とカンボジア外務大臣

による署名式の様子 堀之内大使とカンボジア副首相兼経済財政

堀之内大使とカンボジア副首相兼経済財政

大臣出席による税関監視艇就航式の様子

この2隻の税関監視艇は実際に日本の税関で「なみはや」と「だいせん」という船名で日本の海上を巡回し,不審船舶によるテロ関連物資や不正薬物等の密輸出入を阻止するために活躍していた監視艇です。船体をカンボジア税関カラーのグレーに塗り替えるなどの整備を行うことで,「シードラゴン1(Sea DragonI)」,「シードラゴン2(Sea DragonII)」として生まれ変わり,本年1月からカンボジア税関で運用が開始されています。

そして税関監視艇が供与されて間もない今年2月,カンボジア沿岸において約1,100箱のタバコを密輸しようとしていた船舶が,この監視艇により摘発されました。

日本の支援による税関監視艇が「目に見える形」で早速効果を上げたこの摘発劇は,カンボジア税関によるプレスリリース発表や現地メディアでも取り上げられるなど,大きな反響を呼んでいます。

就航式典時にて税関監視艇の前で

就航式典時にて税関監視艇の前で

記念写真 日本から贈与された税関監視艇

日本から贈与された税関監視艇

監視艇の贈与だけではなく,これまで日本政府はカンボジア政府に対して「関税政策・行政アドバイザー」を派遣するなど,長年カンボジア税関行政の改善に取り組んできました。今回「目に見える形」で成果を上げたカンボジア税関職員たちからは,この日本の支援に対し,改めて感謝の声が寄せられました。

税関監視艇に乗船するカンボジア税関職員

税関監視艇に乗船するカンボジア税関職員 税関監視艇により摘発された密輸タバコ

税関監視艇により摘発された密輸タバコ

ご紹介したのは日本による支援の一例ですが,これからも日本はカンボジアの税関分野に対して継続的な支援を行っていきます。

【ジャパン・プラットフォームによる緊急人道支援 第14弾 迅速な出動と現地ニーズ把握のための緊急初動調査】

原稿執筆:ジャパン・プラットフォーム 緊急対応部 館野 和之

9月28日,日本時間19時過ぎにインドネシアのスラウェシ島でマグニチュード7.5の地震と津波が発生しました。

地震による死者・行方不明者は4,300名以上,損壊家屋は6万8千棟以上,避難者数は13万3千人以上に上り,多くの方々が今も避難キャンプでの生活を送っています。被害の大きかったパル市などで,現在も避難所の建設が進んでいます。

がれきで足の踏み場もない被災地

がれきで足の踏み場もない被災地

(2018年10月)

【写真提供】Lewis Inman/Arete Stories/DEC 被災した家の瓦礫を撤去する家族

被災した家の瓦礫を撤去する家族

(2018年10月)

【写真提供】Lewis Inman/Arete Stories/DEC

地震発生は夕刻だったので,具体的な被害状況を把握するには翌朝を待たねばなりません。それでも地震当日の深夜からインドネシアで別の支援プログラムを行っているジャパン・プラットフォーム(JPF)加盟NGOから,JPFには現地の様子が届いてきており,現地当局の情報などとあわせて,救援活動の様子,停電箇所,通信網ダウンの状況,空港の稼働状態などを確認しました。

日本で可能な限りの情報収集を行いながら,現地の実際の被災状況を確認し,被災者の方々に何が求められているかの支援ニーズを把握することが重要です。

また,本来はインドネシア国内や近隣地域で可能な限り対応するのが理想的で,場合によっては国外からの支援が必要ないこともあります。このようなことを判断するため,JPFでは,10月1日に加盟NGOが現地入りし,「緊急初動調査」を開始しました。

国内外で発生する自然災害は毎年増加していますが,全てに対応することは不可能です。限られたリソースで支援すべき事象は何か,本当に現地に必要とされている支援内容は何か。大規模災害が発生した場合に,それを見極めるためにできるだけ迅速に現地調査に行き,JPF出動が妥当なのかを判断する仕組みがODA資金を活用した「緊急初動調査」です。

この仕組みは,調査団が必要と認めた場合には,調査にとどまらず,即時の物資配布,救援活動も可能となるところが最大の特徴です。スラウェシ島で行った緊急初動調査でも,被災者200世帯分の食料セット(米,油,砂糖,缶詰),125世帯分の衛生用品(石鹸,洗剤,歯ブラシ,生理用品)の配布を迅速に行うことができました。

今回の地震でも,現地では,現地行政,国連諸機関,NGO関係者などと連携して被災状況や支援ニーズの調査を進め,日本からの支援の必要性・可能性について判断材料を集めていきました。

そして,調査団からの詳細な状況報告を基に,震災発生5日後のJPFは10月3日に出動を決定。直ちに報告によるニーズに基づいた支援活動を開始しました。

発災直後のピースウインズ・ジャパン(PWJ)

発災直後のピースウインズ・ジャパン(PWJ)

提携団体ACTによる救助活動

【写真提供:PWJ】 JPF事業として被災者に配布した食糧セット

JPF事業として被災者に配布した食糧セット

【写真提供:PWJ】JPFは,ODA資金と民間企業や個人からの寄付などをもとに,3月までに,食料・生活用品の配布,仮設住宅の設置,一次医療の提供,子どもの保護,コミュニティラジオの開局,給水など,加盟NGO7団体による10事業の支援を展開してきました。被災者の方々が本当に必要としている内容,現地政府の手が届きにくい場所や人々などを追求し,日本のNGOだからこそ求められている支援を実施しています。

加盟NGOによる,

加盟NGOによる,

子ども広場での活動の様子

(2018年12月)

【写真提供】PARCIC 子ども広場でお話を聞く子どもたち

子ども広場でお話を聞く子どもたち

(2018年12月)

【写真提供】PARCIC

JPFは,2015年の「バヌアツ・サイクロンパム緊急支援」

などにおいても,この「緊急初動調査」から支援を展開してきました。

などにおいても,この「緊急初動調査」から支援を展開してきました。

自然災害はどこでどのような災害が発生するか予測が難しく,人の力で防ぐことができません。JPFはこれからも,現地ニーズに基づいた迅速な支援を実施できるよう取り組んでいきます。

JPF「インドネシア・スラウェシ島地震・津波被災者支援2018」の詳細を知りたい方はこちら

から

から 加盟NGOによるニーズ調査の結果,

加盟NGOによるニーズ調査の結果,

支援が不足しているキッチンセットを配付

2018年11月)

【写真提供】GNJP 配布したキッチンセットを

配布したキッチンセットを

自宅に持ち帰る女性たち

(2018年11月)

【写真提供】GNJP