ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第364号

ODAメールマガジン第364号は,チリ共和国からシリーズ「周年記念と開発協力」第9弾として「太平洋を挟んだ隣国「チリ」 日本チリ外交関係樹立120周年と経済協力」を,ジャパン・プラットフォームから「ジャパン・プラットフォームによる緊急人道支援【第2弾 シリア難民支援の今】」をお届けします。なお,肩書は全て当時のものです。

太平洋を挟んだ隣国「チリ」 日本チリ外交関係樹立120周年と経済協力

原稿執筆:在チリ日本国大使館 倉田 進 一等書記官

1 チリの概要

日本とチリは,約1万7,000キロメートル離れた地球の反対側に位置しますが,太平洋を挟んだ隣国です。チリは,南北に約4,000キロメートル以上,北はアタカマ砂漠,南は南極,東はアンデス山脈,西は太平洋に隔てられた自然豊かな国です。産業は,鉱業に加え,農業,畜産業,林業,水産業が発達しており,チリ産のワインやサーモン,ウニは,日本のスーパーや回転寿司でよく見かけるのではないでしょうか。

日本とチリは,地震,津波,火山,洪水,森林火災など自然災害の経験を共有する兄弟国です。特に,チリで地震が起きれば日本に津波が押し寄せ,日本で地震が起きればチリに津波が押し寄せることから,「おたがいさま」の関係を構築していると言っても過言ではないかもしれません。

そのため,日本とチリは,防災分野や水産分野をはじめ,これまで多くの経済協力を実施しています。

2 日本チリ外交関係樹立120周年

1897年に,日本とチリで修好通商条約が署名され,今年は,日本チリ外交関係樹立120周年で,9月27日に,秋篠宮同妃両殿下がご臨席の下,「日本チリ外交関係樹立120周年記念式典」が盛大に行われました。

日本チリ外交関係樹立120周年ロゴ

日本チリ外交関係樹立120周年ロゴ

また,経済協力は,1958年に始まり,水産,防災,保健,ボランティアなど様々な分野で進められてきました。今年は,経済協力に関する周年事業として,主に次の4つのイベントを実施しましたので,ご報告します。

4月には,書籍「Chile's Salmon Industry」出版ローンチセミナーを開催しました。半世紀前に,南半球にサーモンは存在しませんでした。今日のチリのサーモン養殖の姿を想像した人はいたでしょうか。細野昭雄JICA研究所シニア・リサーチ・アドバイザー(元駐エルサルバドル日本大使)も挨拶し,JICAが実施した『日本/チリ・サケプロジェクト』を紹介しつつ,これまでの日本におけるサーモンの技術協力の成果や今後の持続可能な養殖開発に向けた意見交換が行われました。

書籍出版ローンチセミナーであいさつする細野氏

書籍出版ローンチセミナーであいさつする細野氏

10月には,「国際防災セミナー」を開催し,越川和彦JICA副理事長やリベロス外務次官も参加し,技術協力プロジェクト「中南米防災人材育成拠点化支援プロジェクト(通称:「KIZUNA」プロジェクト)」の人材育成の成果の発表及び耐震基準マニュアルの発表を行いました。KIZUNAプロジェクトは,チリを拠点として中南米・カリブ諸国の防災人材育成を実施するもので,チリ国内だけでなく,中南米・カリブ諸国から高い評価を受けており,多数の出席者が参加しました。

国際防災セミナー

国際防災セミナー

12月には,JICAボランティア派遣20周年記念行事が開催されました。現在,チリに派遣されている11人のボランティアを含め,これまでに累計で総勢300名を超えるJICAボランティアが,チリの経済社会発展に寄与してきました。本行事では,金子シニアボランティアの剣道の実演や島田シニアボランティア発案のよさこい踊りなども披露され,大変盛り上がりました。

同月には,草の根・人間の安全保障無償資金協力として,日本からリサイクル起震車(地震を体験できる装置を搭載した自動車)を供与し,引渡式を実施しました。平石好伸駐チリ大使をはじめチリ政府の内務・公共保安省や教育省職員も起震車を体験し,平石大使から,起震車で事前に地震を体験することによる地震への備えと事前の防災学習の重要性を訴えました。また,多数のメディアに取り上げられ,チリにおける地震・津波の関心の高さ,日本とチリの防災協力の重要性が伺えました。

平石大使とトロ国家緊急対策室(ONMEI)長官による

平石大使とトロ国家緊急対策室(ONMEI)長官による

起震車の体験

今後とも,日本とチリの友好関係が深まるように,私たちは,様々な取組みを継続していきます。

ジャパン・プラットフォームによる緊急人道支援 【第2弾 シリア難民支援の今】

原稿執筆:ジャパン・プラットフォーム 広報部 高杉 記子

内戦で混乱するシリアから,家族とともに逃れてきた3歳のアイランくんのトルコの海辺に横たわる姿が,いまも強く心に残っている人も多いのではないでしょうか。世界中で,故郷を追われ,移動せざるをえない人々の数は増加の一途をたどっています。

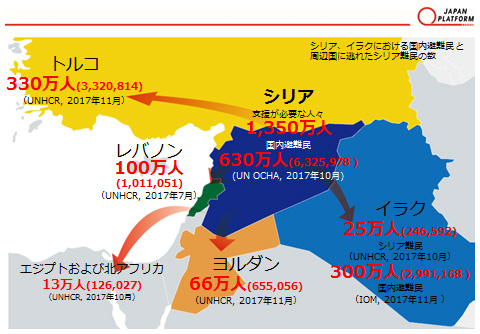

2011年のシリア人道危機発生から7年目。いまだシリア国内や周辺国に逃れている2,000万人以上の人々が支援を必要としています。ジャパン・プラットフォーム(JPF)は,2012年11月より,シリア,イラク,ヨルダン,トルコ,レバノンの5か国における難民やホストコミュニティの住人約161万人に対し,2016年度までに,食糧・物資配付,水・衛生,教育・保護など幅広い分野で総額約87億円に及ぶ支援事業を展開してきました。2017年度の支援戦略には,「子どもたちを失われた世代にしないため教育機会を増やす」,「人々に尊厳のある生活を送ることができる選択肢を増やす」,「人々の生活を悪化させないためのレジリエンス(立ち直る力)を強化する」などを掲げています。

いまだシリア国内や周辺国に逃れている2,000万人以上の人々が支援を必要としている

いまだシリア国内や周辺国に逃れている2,000万人以上の人々が支援を必要としている

【画像提供:ジャパン・プラットフォーム】

JPFは,支援プログラム全体を見ながら,加盟している人道支援NGOへの資金提供,活動内容の調整,支援が効果的に実施されているかの管理や評価を行い,各NGOは現地で国連機関や行政などとも連携しながら,得意分野を生かした支援を展開しています。

たとえば,ヨルダンのザアタリ難民キャンプ内での教育支援では,シリア難民の子どもたちとホストコミュニティのヨルダンの子どもたち双方が通う公立校で,ヨルダン人教師とシリア難民教師がペアとなって,音楽や演劇などの補習授業を通した学習の事業を実施しています。また,ストレスやトラウマを抱える子どもたちに,困難に面したときどう対処するかといったことを学ぶ心理社会的ケア事業もしています。私が10月に支援地を視察した際には,支援を受けた子どもたちから,「学校で勉強するのが楽しい」,「感情を隠すのではなく伝えられるようになった」,「他の友達を助けたり,自分が困っているときは助けを求めることができるようになった」といった言葉を聞くことができました。

ストレスやトラウマを抱える子どもたちの心理社会的ケア事業

ストレスやトラウマを抱える子どもたちの心理社会的ケア事業

【写真提供:ジャパン・プラットフォーム】

また,水衛生支援では,キャンプ内で常に安全な飲料水を得ることができるよう,水供給のためのネットワークや排水路の建設サポートなどの事業を実施しています。自分たちで簡単な排水路の修繕ができるように住民たちにトレーニングを行なったり,衛生促進活動のため手洗いなどの教育カリキュラムを組み,トレーニングを受けた大人たちが子どもたちに指導したりするなど,いずれも難民キャンプの住民が主体となって維持・運営できるようになることを目指しています。

安全な水を得るための支援事業

安全な水を得るための支援事業

難民キャンプの住民たちが主体となった運営を目指す

【写真提供:ジャパン・プラットフォーム】

JPFでは,現地における支援に加え,毎年6月20日「世界難民の日」には,国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)駐日事務所とともにシンポジウムを共催し,外務省後援をいただき,なかなか身近に感じることができない難民問題を日本国内で伝えることにも力を入れています。このメルマガでも追ってご紹介しますので,お楽しみに!