ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第360号

ODAメールマガジン第360号は,パキスタン・イスラム共和国からシリーズ「SDGs 誰一人取り残さない日本の取り組み」第5弾として「教育を第一に パキスタンにおける日本の女子教育推進の取り組み」を,また,国際協力局地球規模課題総括課から「我が国の防災協力と『世界津波の日』」をお届けします。なお,肩書は全て当時のものです。

教育を第一に パキスタンにおける日本の女子教育推進の取り組み

原稿執筆:在パキスタン日本国大使館 中川 哲平 二等書記官

2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」において,持続可能な世界を実現するため2016年から2030年までの国際目標として17のゴール(Sustainable Development Goals: SDGs)が定められました。今回は,ゴール5「ジェンダーの平等を達成し,すべての女性と女児のエンパワーメントを図る」の実現に関して,パキスタンに対する日本の政府開発援助(ODA)事業の1つ「シンド州南部農村部女子前期中等教育強化計画」及び「シンド州北部農村部女子前期中等教育強化計画」を紹介したいと思います。

パキスタンでは,初等学校(5~9歳)を卒業した子供の割合は52%となっていますが,これは約半数がそもそも学校に通っていない,あるいは何らかの事情により,途中で通学を断念していることを意味します。また,識字率は全国平均で60%(10歳以上)となっていますが,女性の識字率は49%で,男性の70%に比べて低い状況です。加えて,都市部と農村部の識字率は,それぞれ76%と51%となっています。このように,パキスタンの基礎教育は十分とはいえず,また男女間及び地域間の格差があることが見て取れます。

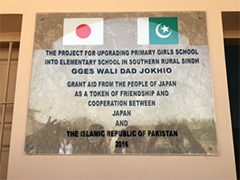

「シンド州南部農村部

「シンド州南部農村部

女子前期中等教育強化計画」

完成引渡式典の様子 校舎入口に掲げられた

校舎入口に掲げられた

「シンド州南部農村部

女子前期中等教育強化計画」の記念碑

このような中,日本は,シンド州の農村地帯において,老朽化した女子初等学校の建て替えと,それらの学校に対する女子中学校(10~12歳を対象)校舎の建設を支援しています。シンド州南部の事業では2016年4月に29校の改修が完了し,同地域の女子生徒が中学校で学び始めました。現在,同州北部の事業でも,25校で改修工事が進んでおり,最終的には合計54の校舎が完成し,毎年約6,600人の女子生徒が中学校で学ぶことができるようになる予定です。

新校舎で学ぶ7グレード

新校舎で学ぶ7グレード

(中学1年生レベル)

の生徒たち 「シンド州南部農村部

「シンド州南部農村部

女子前期中等教育強化計画」

によって増築された校舎外観

2012年にイスラム過激派組織タリバンに銃撃され重傷を負いながらも,女性が教育を受ける権利を訴え続け,2014年に史上最年少でノーベル平和賞を受賞したパキスタン出身のマララ・ユスフザイさんは,2013年7月のニューヨーク国連本部でのスピーチにおいて,教育の重要性を次のように述べています。“One child, one teacher, one pen and one book can change the world. Education is the only solution. Education first.”(1人の子ども,1人の教師,1本のペン,1冊の本で世界を変えることができます。教育は唯一の解決策です。教育を第一に。)

女性も含め,多くの若者に教育の機会を提供することが,パキスタンのさらなる発展につながるものと期待されます。

新校舎内に設置されたパソコン教室

新校舎内に設置されたパソコン教室 完成後の小中学校にて

完成後の小中学校にて

JICA調査団を歓迎する女子生徒

【写真提供:JICAパキスタン事務所】

我が国の防災協力と「世界津波の日」

原稿執筆:国際協力局地球規模課題総括課 福留 健太 外務事務官

世界では2005年から2014年までの10年間で,約70万人が自然災害で尊い人命を落とし,被災による経済損失は約1兆3,000億ドルにも上ります。また,日本が位置するアジア地域は特に災害の多い地域であり,アジアにおける自然災害の死者数及び被害額は世界の約半数を占めています。

2015年12月の第70回国連総会にて,11月5日を「世界津波の日」とする決議が全会一致で採択されました。この決議は津波に関する人々の意識向上と津波対策の強化を目的に計143か国もの国々の共同提案で採択されました。そして,この143か国の中で主導的役割を果たした国こそが日本なのです。では,日本がこのように「世界津波の日」の制定過程でリーダーシップを発揮できたのはなぜでしょうか。

その理由として,日本が世界的にも並外れて防災分野で多くの知見や技術を有していることがあります。日本が地震や水害等の自然災害が多く発生する国であることは,日々の暮らしの中でも何となくお分かりになるのではないでしょうか。直近では,今月14日で発生から1年半を迎えた熊本地震が記憶に新しい方も多いかもしれません。古来より災害と隣り合わせで暮らしてきた中で「防災」に関するノウハウを蓄積してきた日本だからこそ,国際社会で存在感とリーダーシップを発揮できているのです。なお,国際的な防災戦略を制定する会議である「国連防災世界会議」はこれまで3度開催されていますが,その開催地が全て日本であったこと(横浜,神戸及び仙台)も,日本の防災分野における多大な貢献を物語っています。

第3回国連防災世界会議開会式の様子

第3回国連防災世界会議開会式の様子

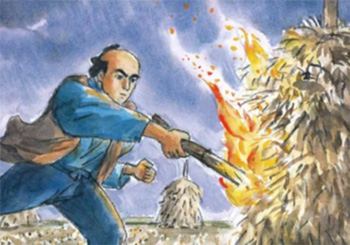

ところで,11月5日が「世界津波の日」として制定されたのは,「稲村の火」という逸話にちなんでいることをご存知でしょうか?

江戸時代の末期の1854年11月5日,紀伊半島や四国などの南海道を震源とする安政南海大地震が発生しました。和歌山県の海辺の村である広村(現在の和歌山県広川町)を治めていた庄屋の濱口梧陵は,すぐさま高台にある自らの田んぼで収穫後に積み上げておいた「稲むら」に火をつけ,それを目印に人々を高台に避難させ,村人たちの命を救いました。彼はその後も,巨額の私財を投じ,村人と力を合わせて4年の歳月をかけて村に堤防を造りました。安政南海地震から92年後の1946年に発生した昭和南海地震の際,その堤防は揺らぐことなく,人々を守ったそうです。

稲束(稲むら)に火をつける濱口梧陵

稲束(稲むら)に火をつける濱口梧陵

日本はこの「世界津波の日」を切り口に,各国で防災教育を進め,知見を広げることで国際的な防災協力を推進していきます。その一環として実施されるのが,今年で第2回目を迎える「高校生サミット」です。このサミットは,世界各国の高校生を招聘し,日本の津波の歴史や震災復興について学び,地震への備えなどの実習を通じ,将来の課題に取り組むことのできる人材を育成する青少年交流事業です。第1回は高知県及び黒潮町主催(外務省後援)の下,昨年11月下旬に同町で開催され,日本を含む世界30か国から約350名の高校生を招聘しました。参加者は,宮城県や和歌山県の視察他,地元の高校生との交流の後,高知県黒潮町に移動しサミットで津波防災について学びました。

「『世界津波の日』

「『世界津波の日』

高校生サミットin黒潮」での集合写真 自民党二階幹事長による

自民党二階幹事長による

「『世界津波の日』 高校生サミットin沖縄」

開会の辞

第2回目となる今年は,島嶼国を対象にした高校生サミットを,11月7日及び8日に万国津梁の地・沖縄県で開催します。沖縄県は1771年に「明和の大津波」で多くの犠牲者を出し,今でも各地に津波石が残されています。今回の「『世界津波の日』2017 高校生島サミットin沖縄」には,沖縄県と同じような自然環境を有する島嶼国を始め,過去に津波により甚大な被害を受けた世界25か国から約150名の高校生を招聘します。

高校生サミットの結果概要については,12月13日に発行予定のODAメールマガジン363号でお届けします。

「『世界津波の日』2017 高校生島サミットin沖縄」のポスター

「『世界津波の日』2017 高校生島サミットin沖縄」のポスター