ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第348号

ODAメールマガジン第348号は、シリーズ「周年記念と開発協力」第5弾としてモザンビーク共和国から「日・モザンビーク外交関係樹立40周年」と、シリーズ「『目に見える形』で感謝されている日本の援助」第5弾としてガーナ共和国から「ガーナで酋長となった日本人」をお届けします。

日・モザンビーク外交関係樹立40周年

原稿執筆:在モザンビーク日本国大使館 荒舩 秀一郎 三等書記官

日本の土を初めて踏んだアフリカの人は誰かご存じですか?

答えはおそらく、モザンビーク人の「弥助」です。日本とモザンビークの最初の交流は400年以上前に遡ります。織田信長がイタリア人宣教師と共に日本にやって来たモザンビーク人を気に入り、「弥助」と名付けて家臣にしました(注)。

(注)弥助に関しては諸説あり、在モザンビーク日本大使館として特定の見解を示すものではございません。

モザンビークは日本人にとってはほとんど馴染みのない国ですが、アフリカ大陸の右下に位置し、長い海岸線に囲まれ、天然・海産資源の豊かな国です。1975年までポルトガルの植民地でしたが、歴史的には中東やインドとの交流も長く、黒人の他にポルトガル系白人やイスラム系人種、最近増加している中国人等、様々な人種や宗教が混在する多様性の豊かな国です。

日本がモザンビークと外交関係を樹立したのは、モザンビークの独立後間もない1977年で、今年は外交関係樹立40周年にあたります。日本によるモザンビークへの最初の大きな協力は、1993年から1995年にかけての国連モザンビーク活動(ONUMOZ)への参加でした。ONUMOZでは、約150名の人員を派遣し、選挙監視等を行い、長年の内戦で疲弊した同国の平和と安定の基盤造りに貢献しました。

モザンビークは、人間開発指数(HDI)が188か国中181番目であり、世界最貧国の一つです。日本は、JICAを通じて同国の貧困削減と持続可能な経済成長を支援しています。例えば、教育分野では数多くの学校を建設し、教員の能力強化のための研修等を行っています。

モナポ初等教育教員養成学校の開所式

モナポ初等教育教員養成学校の開所式

(水谷大使(当時)とニュシ大統領)

また、物流拠点となるナカラ港の改修、マプト市での魚市場やガス火力発電所の建設等、モザンビーク国民の生活の基盤造りに貢献しています。特に魚市場は、地元住民の雇用創出等に貢献しているのみならず、首都マプトの観光名所の一つにもなっています。日本の開発協力は、今年3月に訪日したニュシ大統領が「子供でもJICAの名前を知っている。」と述べた程、モザンビーク国民に広く知られています。

マプト市魚市場

マプト市魚市場 ナカラ港の整備 【写真提供:五洋建設】

ナカラ港の整備 【写真提供:五洋建設】

今後、日本が特に重視していく分野は「人材育成」です。当地で仕事をしていると、人材育成が国の発展の鍵であることを実感します。日本はこれまで、様々な研修プログラム等を通じて、1,000人以上のモザンビーク国民に職業訓練や留学等の機会を提供してきました。また当地では、現在約50名の青年海外協力隊の方々が、様々な活動を通じて人材育成に貢献しています。日本の人材育成へのモザンビークの大きな期待を受けて、ニュシ大統領の訪日時には、安倍総理より「今後5年間での1,000人の人材育成」が表明されました。400年前、侍としての訓練を受けた弥助が祖国に帰ることはありませんでしたが、今後は現代日本に学んだ21世紀の弥助達が、両国の友情の架け橋としてモザンビークの発展に貢献してくれるものと確信しています。

ニュシ大統領訪日時の首脳会談

ニュシ大統領訪日時の首脳会談

【写真:首相官邸ホームページ】

ガーナで酋長となった日本人

原稿執筆:JICAガーナ事務所 田口 信二 企画調査員(ボランティア事業)

黄熱病研究の野口英世先生で有名な西アフリカのガーナで、酋長に任命された日本の若者がいるのを知っていますか?

今から31年前の1986年12月、武辺寛則(たけべひろのり)さんは、青年海外協力隊員として村の発展支援の活動をするため、ガーナの首都アクラから西に120キロメートル離れたエクムフィ郡アチュワ村に赴任しました。活動を始めて1年9か月が経ち、アチュワ村のほとんどの人々と知り合いになり完全に村民の一員となったころ、村の発展のために全力で働いてきた功績が認められ、名誉酋長に任命されました。しかし、さらなる村の発展に貢献するために申請した1年間の任期延長が決まった後の1989年2月25日、不慮の事故に遭い27年間の人生に幕が閉じられました。

武辺さんの村での役割は「自給自足の村で、現金収入の向上を計るプロジェクトを、村民とともに企画・実行する」というものでした。

そこでまず、村内の戸数や人口の調査をすることからはじめた結果、村の農業収入の増加を目指すことに決定します。そのために必要な村民の同意・協力を得るための村民との話し合いや説得には大変な労力を要しましたが、最終的には養鶏に力を入れようということになりました。時には、大雨による水害に見舞われたり、鶏舎が蟻の大群に襲われたりしたこともありましたが、養鶏の指導で派遣されている他の協力隊員の助言ももらいながら普及活動を進めた結果、村の発展を第一に考えた姿勢と情熱が村民に伝わり、武辺さんはアチュワ村の人々の信頼を徐々に得ていったのです。

短期収入向上を目的とした養鶏普及の次に武辺さんが目指したのは、将来に向けた換金商品作物の生産でした。もともと少量ながらパイナップルを栽培していたこの村で、パイナップル農園のプロジェクトを立ち上げました。

武辺さんはパイナップルの栽培希望者約70名をまとめるために「アチュワ村パイナップル協会」を設立し、会員たちの連帯感や責任感を促すために、全員から会費を徴収するとともに、その会費を協会の活動の資金としました。当初は反対意見も多く出ましたが、協会運営のために根気強く会員たちを説得し続けながら、乾季の暑い時期にも、毎日のように畑に移植された苗の状況を確認して回るなどの活動を続けました。こうした日々の活動が、アチュワ村の人々の心にもやる気となって伝搬し、互いの心の絆をさらに強くしていったのです。

武辺さんの努力によりようやく活動が順調に進み始めたある日のこと、武辺さんは長老たちに呼ばれ、「村のまとめ役であるナナ・シンピ(名誉酋長)という役職に就任させたい」と伝えられます。

武辺さんは、「いつかは村を離れる人間なので、こんな責任ある仕事はとてもできない」と、断ったそうですが、1週間後に長老の1人が再びやってきて、「たとえ日本に帰っても、ナナ・シンピになっていればきっとアチュワ村のことも忘れないだろう。それにもう1年以上ガーナにいるのだから、是非とも引き受けてもらおうと話し合いで決まった」と告げられました。そして、1988年9月のアチュワ村収穫祭の日に、武辺さんは伝統衣装と装身具を身にまとい、アチュワ村のナナ・シンピに就任したのです。

その後、武辺さんは、パイナップルの市場を拡大するため、国外への輸出を計画しました。そして、養鶏とパイナップルの二つの事業が村に定着するまでの活動を続けるため、任期を一年延長した矢先の1989年2月25日、村の病人を幹線道路まで運ぶために運転していた小型トラックが横転し、わずか27年間の人生に幕を閉じたのです。

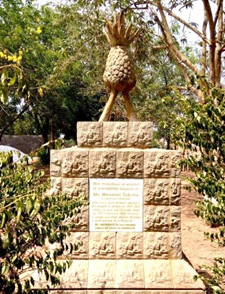

武辺さんの没後、パイナップル栽培が盛んになったアチュワ村には「タケベガーデン」と名づけられた記念公園が建設され、武辺さんの慰霊碑も建てられました。武辺さんが情熱を注いだアチュワ村のパイナップル栽培は、現在では村の収入源の一つとして定着しています。

慰霊碑

慰霊碑

武辺さんの御両親は、武辺さんの葬儀で寄せられた弔慰金をアチュワ村の子どもの教育に使ってほしいと村に寄付し、そのお金でアチュワ村の保育所兼小学校が建設されました。

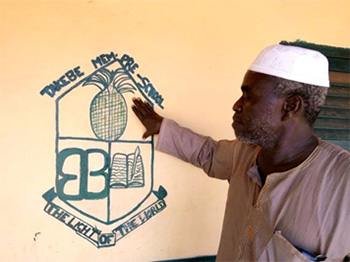

TAKEBE SCHOOLロゴと副校長

TAKEBE SCHOOLロゴと副校長

その学校は村民により「TAKEBE SCHOOL」と命名され、村の子どもたちに武辺さんやパイナップルのことを今でも語り継いでいると、現在の副村長さんが教えてくれました。

武辺さんは、隊員時代の日記にこう綴っているそうです。

教室の様子

教室の様子 校舎と校庭

校舎と校庭

「手がけてきた活動は、すべて村の人たちやガーナに派遣された他の協力隊員たちの協力を得たものであり、常々感謝の気持ちが絶えることがない」

そして、武辺さんは、「意志ある所、道は通じる」という言葉を日頃から教訓としていたそうで、これは必ず目標を達成するという強い意志があれば、試行錯誤しながらも何らかの方法が見つかるという意味であり、この言葉の意味をガーナに来て実感したそうです。

武辺さんの不慮の事故から約30年後、ガーナでは青年海外協力隊とシニア海外ボランティアの派遣が1,300名を超え、全世界では4万8千人を突破しました。今回紹介した武辺さんのように、ボランティア事業に携わってきた数多くの諸先輩方の意思が今でも脈々と現地の人々に受け継がれ朽ちることなく息づいていることを国際協力の現場では忘れてはならず、国や地域を超えて先人たちの志を受け継ぐのが、現在最前線で仕事をする私たちの使命であろうと思います。