ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第347号

ODAメールマガジン第347号は,シリーズ「質の高いインフラ支援」第3弾としてミャンマー連邦共和国から「日・ミャンマー友好関係の象徴『バルーチャン第二水力発電所』」と,シリーズ「国際機関と開発協力」第8弾としてILOフィリピン事務所/ILOインド事務所から「ILOを通じた日本の貢献」をお届けします。

日・ミャンマー友好関係の象徴『バルーチャン第二水力発電所』

原稿執筆:在ミャンマー日本国大使館 島田 聡子 三等書記官)

我が国はミャンマーとの間で,東南アジア諸国の中で最初に,第二次世界大戦後の平和条約及び賠償と経済協力に関する協定を締結しました(1954年)。

この協定のもとで実施された主要案件がバルーチャン第二水力発電所です。

バルーチャン第二水力発電所全景

バルーチャン第二水力発電所全景

【写真提供:JICA】

この発電所は,ヤンゴンから北東約300キロメートルに位置するカヤー州ローピタ地区,バルーチャン川に開発された,ミャンマーの豊富な水資源を生かした水力発電所です。

奥深い森の中で野生の象や虎が出没する危険にさらされながら,1960年に3基,70年代にミャンマー政府の自己資金で3基,合計6基の発電機を建設しました。戦後の長きに亘ってミャンマーの主要な電力供給源であり続け,他の電源開発が進んだ現在でも,同国全体の年間水力発電量の24%(水力発電以外も含むと,総電力供給量の約5%)をまかなっています。

1960年代のバルーチャン第二水力発電所

1960年代のバルーチャン第二水力発電所

【写真提供:JICA】

さらに,1987年には円借款(約35億円),2002年及び2013年には無償資金協力(それぞれ,約6億円,約67億円)により,老朽化した発電・変電設備等を補修し,電力供給の安定化を図ってきました。このバルーチャン第二水力発電所へのODAは,当地メディアに,ミャンマーにおける電力の安定供給と社会経済発展,人々の生活向上に寄与していると報じられるなど,国内でも知らないミャンマー人はいないほどの高い評価を受けています。

タービン/発電室【写真提供:JICA】

タービン/発電室【写真提供:JICA】

我が国は,途上国のインフラ支援において,安全で自然災害にも強いハード・インフラを建設して終わりではなく,メンテナンスを含めた技術移転や改修まで長期に亘ってオーナーシップを持って支援することを目指しています。これが,日本が提唱している「質の高いインフラ整備支援」(PDF) です。

です。

本案件も,機器等のハード面の整備のみならず,作業員へ故障・事故時の対応方法などの技術移転を併せて行い,現地の人々の人材育成が同時に実現されることを図っています。そして,およそ60年に亘る,バルーチャン第二水力発電所に対する日本の継続的な支援は,ミャンマーの人々の生活水準を向上させ,社会経済基盤の発展を促進することを目標としてきました。このことから,まさにバルーチャン第二水力発電所は質の高いインフラ整備支援の象徴と言えるでしょう。今後も日本政府は,日・ミャンマーの友好関係の発展を見据えながら,長期的視点で,ミャンマーの人々の生活水準を向上させ,日本企業を含む多様な主体の経済活動を支えるインフラ整備支援を行っていきます。

スィッチ・ヤード【写真提供:JICA】

スィッチ・ヤード【写真提供:JICA】

ILOを通じた日本の貢献

原稿執筆:ILOフィリピン事務所 籠橋 秀樹 企業開発専門家/

ILOインド事務所 松浦 彩 チーフ・テクニカル・アドバイザー

【非公式経済とディーセント・ワーク】

ILOは,社会正義を基礎とする世界の恒久平和を確立することを目的に1919年に設立された国際機関であり,2019年には創設100周年を迎えます。すべての人がディーセント・ワーク-働きがいのある人間らしい仕事-を享受できるようになることを目指して活動しています。私は現在,日本政府からの拠出金をもとに,バングラデシュ,インド,ネパールの3か国で実施される「非公式経済(インフォーマルエコノミー)」のプロジェクトを担当しています。

「非公式経済」というのは,税や社会保障などの公式な仕組みの適用を受けていない労働者による経済活動全般のことを言います。世界の労働力の半数以上が「非公式経済」に属していると見られており,特に,南アジアでは,農業分野の雇用を除いた雇用全体の約82%が「非公式経済」に属していると推定されています。税金から逃れるために敢えてそのような働き方を選択しているのではないかと考える人もいるかもしれませんが,実際,大多数の人は,質の高い雇用機会の欠如,教育の低さや知識・技術の欠如,不十分な法制度などの理由により,「非公式経済」の中でしか働くことができないというのが現状です。

「非公式経済」の中で働くことの問題点は山積みです。例えば,南アジアでは,教育や特別な技術がなくても比較的仕事を得やすいことから,多くの女性が家事労働者として働いています。家事労働者の多くは,労働者としての権利が保障されておらず,低賃金,長時間労働,賃金の未払いなどの搾取が行われやすい立場にあります。また,仕事中の怪我や病気によって働けなくなったときに,社会保障による収入がなく,生計が立てられなくなるような場合もあります。このような課題を解決するため,ILOは,2015年に「非公式な経済から公式な経済への移行に関する勧告(第204号)」を採択しました。この勧告では,「非公式経済」から「公式経済」に円滑に移行することが,持続可能な経済成長の実現やディーセント・ワークの達成のために必要であるとの認識の下,多様な状況に対応するための基本原則や政策のあり方が示されています。

非公式経済で働く人々 ©ILO

非公式経済で働く人々 ©ILO

日本は,ILOが誕生した1919年からの原加盟国として,1974年以降,アジア地域の開発に向けたILOの取組を支援してきました。その一環として,2012年からは,バングラデシュ,インド,ネパールにおいて,「非公式経済」から「公式経済」への円滑な移行を支援するプロジェクトを展開し,様々な成功事例を生み出してきました。

建設業者の公式経済移行への

建設業者の公式経済移行への

仕組みづくりの話し合いの様子

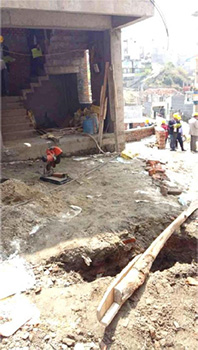

例えば,ネパールのプロジェクト対象地域では,長年,住宅の建設が「非公式経済」の中で行われていました。そのため,住宅の完成時に建設費用や工賃が支払われなかったり,労働災害が起こっても保障が受けられなかったりするなど,多くの問題が生じていました。また,このような問題が発生しても,公平に問題を解決する場を利用することもできませんでした。

ネパールのプロジェクト対象地域

ネパールのプロジェクト対象地域

における住宅建設の様子 上左:建設業者が児童労働や

上左:建設業者が児童労働や

差別禁止などを示した行動規範

上右:登録証明書 下:安全衛生訓練の様子

そこで,私たちのプロジェクトでは,地域政府や地元の建設業者に「公式経済」に移行することのメリットを説明し,労働環境改善のため,安全衛生の訓練や労働法に関する啓発活動も行うとともに,地域政府による建設業者の登録制度を導入するなどの支援を行いました。

労働環境改善のための,安全衛生の訓練

労働環境改善のための,安全衛生の訓練

・労働法に関した啓発活動の様子

この登録制度の一環として,建設業者は,登録の際に地域政府の技術担当者が行う安全施工技術研修に参加することが義務付けられ,建築現場での事故の防止に積極的に取り組まれるようになりました。また,公式に登録された建設業者のみが住宅建設を請負うことになり,綿密な計画に基づいて住宅建築が行われるようになった結果,資金の未払いなどの問題の減少につながりました。さらに,問題が発生した場合には,公式に登録された事業主として,建設業者も裁判などの場で争うことができます。プロジェクトを開始した当初は,「公式経済」への移転の取組にあまり積極的ではなかった地域政府や建設業者も,より安全な住宅建築が地域の発展のために重要と認識するようになり,国の社会保障制度が不十分な状況にある中で,建設業者が独自に資金を積み立てて労働災害が発生したときの救済にあてるといった更なる取組も生まれてきています。

チェックリストを使い

チェックリストを使い

安全事項を確認する労働者たち

このような日本政府の支援は,今まで何の支援も受けることなく,正当に認識されてこなかった「非公式経済」の労働者から感謝されているだけでなく,持続可能な開発にとっての重要な貢献となっています。

【農村ビジネスからミンダナオ和平を支える】

フィリピンでは,前アキノ政権の下で進展したフィリピン政府とモロ・イスラム解放戦線(MILF)との和平に対し,ILOも雇用の面から支援をしてきました。その1つの例として,MILFにおいて経済開発を担当するバンサモロ開発庁(BDA)に対し,BDAが実施する農村グループ企業プロジェクトの支援を行ってきました。

筆者が前任地のアフガニスタンからフィリピンに赴任してきた時点では,BDAは,既にグループ企業を立ち上げていたものの,これをどのように実務的に支援していくべきかが課題となっていました。それまで,農村グループビジネスでは,競争力のないモノ・サービスを自分の村のみで販売してきましたが,これをビジネスとして生き残ることができるような市場志向のモデルに高められるかが問われていました。筆者としても,外部の支援から長らく切り離されてきた農村では,一部の住民の「よそ者」に対する根強い不信や,BDA実務部隊の市場経済システムや政府機関に対する強い懐疑が残っていることに驚かされました。

これに対し,ILOは,学歴不要のシンプルな起業支援を行うための訓練を導入するとともに,加えて,具体的なマーケティングの助言や一人当たりの収益を向上させるためのシミュレーションなどの支援を行うことで,懐疑的だったBDAの実務部隊はやがて熱心な学習者へと変わっていきました。

(1)起業支援訓練の様子

(1)起業支援訓練の様子

トレーニングオブトレーナー・

ワークショップにて

(農村企業支援プロジェクトによる支援) (2)起業支援訓練の様子

(2)起業支援訓練の様子

トレーニングオブトレーナー・

ワークショップにて

(農村企業支援プロジェクトによる支援)

こうした流れの中で,政府機関との関係についても,根深い不信と誤解から来るいくつかの危機を粘り強く乗り越えた結果,BDAでなければできない役割,すなわち,政府のプログラムと紛争の影響を受けた村落との間の仲介としての役割がポジティブに捉えられるようになり,政府機関とBDAとの協力関係が進展していきました。

農村グループビジネスの収益改善は緒に就いたばかりですが,それまで紛争に巻き込まれ,生存のための農業しかしてこなかった住民にとって,帳簿をつけて収支を管理し,近隣の村や都市へ売り込みを行うようになったことは,新しい生き方として自信につながったようです。一部の村落では,収益のかなりの額を村の孤児院やアラビア語教室に寄付するなど,伝統的イスラムの相互扶助にも貢献しています。また,BDAも,ビジネスの推進がイスラムの教えに合致することを説くようになり,これらを通じて,市場経済システムへの不信感も和らいできています。長年の内戦と腐敗に由来する懐疑の根の深いミンダナオの和平を定着するためには,住民全体が市場経済に参加し,そこから実際に利益を得るととともに,ムスリムの政治・宗教的リーダーがこれに正当性を与えるというプロセスが欠かせないものと考えています。

(1)農村企業支援プロジェクトの

(1)農村企業支援プロジェクトの

企画された見本市の様子

「このコイン入れが一番売れてます」 (2)農村企業支援プロジェクトの

(2)農村企業支援プロジェクトの

企画された見本市の様子

輸出向けカボチャと

バンサモロ開発機関の理事長

(3)農村企業支援プロジェクトの

(3)農村企業支援プロジェクトの

企画された見本市の様子

「このお菓子,新製品ですよ」 (4)農村企業支援プロジェクトの

(4)農村企業支援プロジェクトの

企画された見本市の様子

「この蟹,活きがいいでしょ」