ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第346号

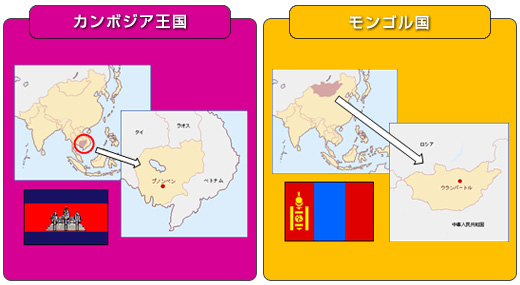

ODAメールマガジン第346号は,シリーズ「世界を変える日本の技術」第7弾としてカンボジア王国から「カンボジア王国における水道国際協力」,モンゴル国から「モンゴルの子どもたちを支援 教育プロジェクト」と,シリーズ「国際機関と開発協力」第7弾として総合外交政策局国際機関人事センターから「国際機関で働くには」をお届けします。

カンボジア王国における水道国際協力

原稿執筆:北九州市上下水道局 廣渡 博 JICA専門家(プロジェクトチーフアドバイザー)

みなさんは,「カンボジア」と聞いて何を思い浮かべますか?

飢餓?貧困?内戦?

カンボジアは,確かに過去にすさまじい内戦を経験し,飢餓や貧困にあえいだ経験を持つ国です。しかし今では,首都プノンペンで日本の協力により,水道水を飲むことができるようになったことは,なかなか思い浮かばないかもしれません。

【カンボジアとは】

カンボジアは,正式名称を「カンボジア王国」といい,君主である国王の権威が憲法で制定されている「立憲君主制」の国です。国土はおよそ18万1千キロ平方メートル,2016年における総人口推計では,およそ1千5百82万7千人とされています。気候は国土の大部分が熱帯サバナ気候に属しており,基本的には雨季と乾季に分かれますが,季節の変わり目には気温が非常に高くなります。

【北九州市による上水道分野の支援】

カンボジアの内戦は,1991年のパリ和平会議により終結しました。

我が国は,1993年から首都プノンペンの水道マスタープランをはじめ,浄水場や配水管網の整備や改良を支援しました。その後,2003年から,プノンペン水道公社の浄水場と配水管網の拡張整備を通じて,これらの施設を効果的かつ効率的に活用すべく,北九州市をはじめとした専門家によるJICAチームを結成し,草の根技術協力「水道事業人材育成プロジェクト」が開始されました。

配水管を布設する様子(右が筆者)

配水管を布設する様子(右が筆者)

2016年に新しくコンポンチャムに完成した浄水場

2016年に新しくコンポンチャムに完成した浄水場

これらのプロジェクトによる,プノンペンにおける漏水や盗水などの無駄になる水の割合(無収水率)は,1993年は70%であったのに対し,2006年には8%にまで削減することに成功しました。

この無収水率の劇的な削減は,世界から「プノンペンの奇跡」と呼ばれるようになりました。

2007年からは,プノンペンのこの成功を国内主要8都市に拡大するため,草の根技術協力「水道事業人材育成プロジェクト・フェーズ2」を開始。機材供与や水道技術人材の育成を行ない,24時間給水や無収水率の削減などの成果をあげることができました。

現在は,経営改善による持続可能な水道事業を支援するため,引き続き主要8都市にて草の根技術協力「水道事業人材育成プロジェクト・フェーズ3」を実施しています。2015年には,それまで赤字であった経営を8都市全てにおいて黒字化する成果をあげています。

主要8州都

主要8州都

(PPWSAはプノンペン水道公社,MIHは水道を所管する工業手工芸省)

このように,成果が表れてきたカンボジアの上水道分野に対する国際協力では,地方自治体の協力が不可欠です。というのも,日本の水道事業は,地方自治体による運営が法令により定められているからです。水道事業の経営管理や管理監督業務,そして現在でこそ外部委託化が進んできてはいますが,浄水場などの設計施工を担ってきたことによる技術や経験の蓄積が地方自治体にあるからにほかなりません。

他にも,ODA事業の枠組みで,北九州市は技術を持った水道「人財」を投入しています。カンボジア全国にまたがる人材育成プロジェクトが実施されているほか,無償資金協力や有償資金協力により,主要都市の浄水場などの建設や設計が進められ,その結果,各都市で蛇口からきれいな水を得られるようになってきています。さらに,上記の主要8都市に含まれていない東部の地方都市モンドルキリでも,北九州市が安全な水供給プロジェクトを主導。新たな浄水場などが建設され,飲用可能な水質を確保しています。

人材育成の様子(1)

人材育成の様子(1)

人材育成の様子(2)

人材育成の様子(2) 人材育成の様子(3)

人材育成の様子(3)

【地方公務員として途上国の発展に携わること】

私は,北九州市上下水道局からJICA専門家としてカンボジアに派遣されている地方公務員の一人です。

カンボジアに初めて赴任したのは,2009年の2月。水道管の布設工事を活用した人材育成が私に課せられた任務でした。

それまでフィリピンの地方田園地域や首都マニラのスラムでの生活を経験していたので,日常生活にはさほど苦労しませんでした。それでも,気温が非常に高くなる4月の水道管工事は,作業ズボンの太ももまで汗が染みわたり,乾く暇もなく動きづらかったことを覚えています。また,沿道を彩る果物屋台や昆虫料理を売る屋台,線香花火をさかさまにしたような砂糖ヤシの木々といったカンボジアの情景や,夕焼けの美しさも心に残っています。

カシューナッツ屋台

カシューナッツ屋台 夕焼け

夕焼け

地方公務員の義務は,法律で「すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し(地方公務員法第30条一部抜粋)」と定められており,「人に貢献する」ことも義務であると考えています。この考え方は,国際協力活動において「赴任した国の人々のために貢献する」ことと同義であると私は考えています。

国は違えど,私のやるべきことは「人に貢献することである」ということです。

カンボジアでは,現在,約21%の人々が安全な水にアクセスできるようになりましたが,2025年までに90%の人々が配水管から,そして残り10%の人々がその他の方法で安全な水にアクセスできるようになることを国の目標としています。

「安全な水へのアクセスは,全ての人が安全に生きていくための権利である」ことを胸に抱きながら,これからも,私の小さな力が様々な国の人々に貢献できるよう,活動していきたいと考えています。

水道。水の道をみなさんが使えるように。

モンゴルの子どもたちを支援 教育プロジェクト

原稿執筆:在モンゴル日本国大使館 穂積 玲子 二等書記官

日本政府は,1990年代からモンゴルの教育分野への援助を続けてきました。

昨年8月には教育施設への援助が多い草の根プロジェクトが,記念すべき500件目を迎え,モンゴルの人たちからたくさんの感謝の言葉を頂いています。今回は,現在行われている教育関係のプロジェクトの中から,障害児のための教育改善プロジェクトと工学系高等教育支援プロジェクトをご紹介します。

先日,障害児プロジェクトでは,障害のある子どもたちが自分らしく成長し心豊かに生活することをお手伝いしたい,そんな思いから「特別なニーズのある子どもたちのための絵画コンクール」を開催し,私も表彰式に参加しました。

「わたし/ぼくの世界」をテーマとして障害のある子どもたちから作品を募集しました。普通,モンゴルの子ども達は自然を描くことが多いとのことでしたが,様々な題材の絵の応募があり,会場はカラフルな絵や子どもたちの笑顔であふれていました。

表彰された絵と一緒に記念写真

表彰された絵と一緒に記念写真 表彰式集合写真

表彰式集合写真

表彰式では,ウランバートル市内にある第116番特別学校に通う5年生のツェツェンビレグさんの美しい歌声も披露され,会場は暖かい手拍子と拍手で包まれました。

第116特別学校5年生ツェツェンビレグさんが歌を披露

第116特別学校5年生ツェツェンビレグさんが歌を披露

また,応募された絵は,シャングリラモールというショッピングモールで展示され買い物客の目を楽しませています。シャングリラモールは,コンクールに賛同し,社会貢献活動の一環として無料で会場を提供しました。

シャングリラモールに展示された

シャングリラモールに展示された

子ども達の絵 様々な題材の絵

様々な題材の絵

もう1つご紹介するのが工学系高等教育プロジェクトです。モンゴルの首都ウランバートルでは建設中のビルが多く,空港,道路などの開発が進んでいます。そんな産業分野で活躍するための,1,000人のエンジニアを育てるプロジェクトが日本からの支援により行われています。先日授業を見学させていただきました。未来のエンジニアたちが夢に向かって工学系分野や日本語の授業を熱心に勉強していました。

モンゴルの未来のエンジニアたち

モンゴルの未来のエンジニアたち 日本語を勉強する未来のエンジニア

日本語を勉強する未来のエンジニア

授業を受けていたビルフーン君に,お話を聞きました。

「2018年3月に日本へ留学予定です。発展するために機械工学や生産工学が必要だと思い,機械を専攻しました。将来は,日本の最新の技術をモンゴルに導入しモンゴルをよくしたいです。」と日本語で元気よく将来の夢を語ってくれました。

ビルフーン君(右から3番目)へのインタビュー

ビルフーン君(右から3番目)へのインタビュー

他にも,若手公務員を育成するための人材育成奨学計画プロジェクト,子どもを中心に考えた理科や数学のカリキュラム・マネジメントの強化を目指す児童中心型支援プロジェクトがあり,教育分野の中でも多方面にわたる支援が行われています。

ホームページ

国際機関で働くには

原稿執筆:総合外交政策局国連企画調整課 国際機関人事センター 萩野 敦年 課長補佐

将来,グローバルに活躍するために,国連をはじめとする国際機関で勤務することをお考えの方もこのメルマガをお読みの方の中には数多くいらっしゃると思います。しかし,実際にどのような準備をし,どのような条件を満たし,どのように応募したら良いかまでご存じの方は少数派かもしれません。

【日本人が国際機関で働くための3つの方法】

日本人が国際機関で働くためには,主に以下の3つの方法があります。

(1)空席広告

各国際機関のHPに掲載される「空席広告」といわれる求人票を見て,募集されているポストが自分のこれまでの学歴と職歴に合えば応募し,書類選考・面接を経て採用に至る方法です。毎日のように新たな空席情報が出ますが,英語圏を含む世界中のあらゆる国籍の候補者と競うため,競争率が高いという難点もあります。

(2)ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー(JPO)派遣制度

外務省が原則年1回実施するもの。空席広告に比べると,日本人同士の競争であり,倍率が低くなっているというメリットがあります。

(3)国連事務局ヤング・プロフェッショナル・プログラム(YPP)

国連事務局が年1回実施するもの。募集分野が年ごとに特定され,2016年は2分野(経済関係とIT関係)での応募でした。32歳以下で学士号のみで職歴がなくても応募可能ですが,難関です。

今回は,来る4月3日から応募が開始される「JPO派遣制度」について詳細にお話します。

【JPO派遣制度】

「JPO派遣制度」は,将来,国際機関の正規職員として勤務することを志す日本人を原則2年間,各国際機関に派遣し,必要な知識・経験を積む機会を提供するものです。その候補者を選ぶ「JPO派遣候補者選考試験」の応募は,今年は4月3日(月曜日)~5月8日(月曜日)に受け付けます。

応募資格は,35歳以下,修士号を取得又は取得見込み,2年以上の職務経験があり,英語で職務遂行可,将来も国際機関で働く意志を有する,日本国籍保持者です。

第一次審査は書類選考のみで,選考通過者は第二次審査に進みます。応募に際しては,TOEFL(iBT,PBT)またはIELTS(academic,general training)のスコアの提出が求められます。二次試験は,東京に加え,ニューヨーク及びジュネーブで筆記試験・面接を実施します。(UNDP,WFP及びOECD志望者の第二次審査は電話又はスカイプによる面接の予定。)

世界では約800名の日本人が国連機関で活躍していますが,うち約45%の方がJPO出身です。JPO合格者の平均年齢は31歳。青年海外協力隊(JOCV)や外務省の在外公館専門調査員を経てJPOに応募する方も多いです。

注:詳細は,外務省 国際機関人事センターHPの「JPO派遣候補者選考試験」の「募集要項 」を参照ください。

」を参照ください。

UNHCRでJPOとして活躍する

UNHCRでJPOとして活躍する

石原朋子さん。

ギリシャ,レスボス島の難民受け入れ・

登録所にてシリア人の女性と。 UNHCRでJPOとして活躍する

UNHCRでJPOとして活躍する

石原朋子さん。

ニジェール,ディファ地域の

国内避難民キャンプへの視察前に同僚と。

(1)UNICEFスーダン事務所でJPOとして

(1)UNICEFスーダン事務所でJPOとして

活躍する頼田優女さん。頼田さんが担当する

WASH(水衛生等)に関するスーダンの学校視察。 (2)UNICEFスーダン事務所でJPOとして

(2)UNICEFスーダン事務所でJPOとして

活躍する頼田優女さん。頼田さんが担当する

WASH(水衛生等)に関するスーダンの学校視察。

(1)UNOPSミャンマー事務所でJPOとして

(1)UNOPSミャンマー事務所でJPOとして

活躍する池田祥規さん(左端)。

ミャンマー北シャン州の事業モニターにて。 (2)UNOPSミャンマー事務所でJPOとして

(2)UNOPSミャンマー事務所でJPOとして

活躍する池田祥規さん(中央奥)。

ミャンマー北シャン州の事業モニターにて。

IAEAでJPOとして活躍する

IAEAでJPOとして活躍する

小菊菜々子さん。

IAEA理事会で理事会開始の合図を待っている。 IAEAでJPOとして活躍する

IAEAでJPOとして活躍する

小菊菜々子さん。

IAEA総会で同僚と談笑中の一コマ。