ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第341号

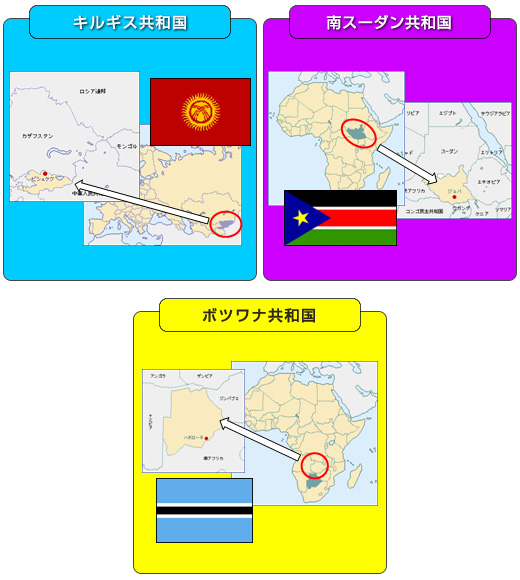

ODAメールマガジン第341号は,シリーズ「『目に見える形』で感謝されている日本の援助」第2弾としてキルギス共和国から「キルギス・バトケン市の「緒方貞子記念学校」」,シリーズ「国際機関と開発協力」第4弾として南スーダン共和国から「南スーダンの復興と治安の安定化を目指して IOMを通じた日本の支援」,新シリーズ「質の高いインフラ支援」第1弾としてボツワナ共和国から「Botswana Goes Digital 地上デジタルテレビ放送日本方式導入プロジェクト【動画あり】」と,大臣官房ODA評価室から「平成28年度版ODA評価年次報告書の公表」をお届けします。

キルギス・バトケン市の「緒方貞子記念学校」

原稿執筆:在キルギス日本国大使館 松本 孝弘 二等書記官

キルギスという国を皆さんはご存じでしょうか。

キルギスは,東は中国,北はカザフスタン,西はウズベキスタン,南はタジキスタンと国境を接している,中央アジアにある,日本の半分くらいの大きさの旧ソ連の国家です。

日本ではキルギスという国家の知名度はあまり高くないかもしれません。しかし,日本人がキルギスに行くと,キルギス人は必ずと言っていいほど,「昔,キルギス人と日本人は兄弟だった。肉が好きな者はキルギスにとどまり,魚が好きな者は日本に移住した」という話をします。実際,日本人とキルギス人は見分けがつかないほど瓜二つです。

また,幼児の皮膚に表れる蒙古斑は,日本人,キルギス人ともに見られるため,遺伝的にも祖先が共通であったと言われています。

ただし,キルギス人は遊牧民だったので,馬に乗り,羊等の家畜を飼う伝統があり,文化的には日本とは全く異なっています。

首都ビシュケク市の中心「アラ・トー広場」

首都ビシュケク市の中心「アラ・トー広場」

キルギスは,1991年,旧ソ連崩壊後に独立しましたが,経済発展の遅れ,道路,社会インフラ整備の老朽化等の多くの深刻な問題をかかえています。これらの問題をかかえたキルギスを支援するため,我が国をはじめとした外国政府や,国際機関が様々な分野で活動しています。

その中で,難民問題解決のための活動を行っているのが国連難民高等弁務官事務所(以下,「UNHCR」)です。キルギスの隣国であるタジキスタンでは,独立後の1992年から1997年にかけて内戦が発生し,約2万人の難民がタジキスタンからキルギス南部に流入しました。UNHCRは,1995年,これらのタジキスタン難民を支援するため,キルギスでの活動を開始しました。

UNHCRキルギス事務所は,タジキスタン難民に対し,シェルターの提供等の生活援助を行う他,キルギスでの国籍取得やタジキスタンへの帰還支援を行いました。

支援の一つに,キルギス南部のバトケン市での「緒方貞子記念学校」の建設があります。

この学校は,避難した子供が教育を受けられるように,UNHCRによって1997年に着工され,1998年に開校しました。学校の名称の由来となっている緒方貞子氏(元国際協力機構(JICA)理事長)は,当時,UNHCR第8代難民高等弁務官として,1991年から2000年まで10年間,世界の難民支援に尽力されました。

緒方貞子氏(右)(写真提供:UNHCRキルギス事務所)

緒方貞子氏(右)(写真提供:UNHCRキルギス事務所)

1998年の開校当初,「緒方貞子記念学校」には約140名の子供が通い,約半数はタジキスタンからの難民でした。この「緒方貞子記念学校」における教育活動は今日まで脈々と続けられています。

バトケン市「緒方貞子記念学校」外観

バトケン市「緒方貞子記念学校」外観

(写真提供:UNHCRキルギス事務所)

キルギスにおいて,日本政府は,UNHCRをはじめとした国際機関との連携や,日本政府及びJICAを通じた政府開発援助(ODA)等により,キルギスの発展のための支援を行っています。この「緒方貞子記念学校」のように,キルギスと近隣諸国や我が国との友好が促進されることを願い,日本政府はキルギスで日々尽力しています。

バトケン市「緒方貞子記念学校」内

バトケン市「緒方貞子記念学校」内

緒方貞子氏の肖像画

(写真提供:UNHCRキルギス事務所)

南スーダンの復興と治安の安定化を目指して IOMを通じた日本の支援

原稿執筆:IOM南スーダン事務所移民・国境管理部 プログラム・オフィサー 椎野 美和子

国際移住機関(IOM)は,世界100か国以上に事務所を持つ,世界的な人の移動(移住)の問題を専門に扱う国連の関連機関です。「正規のルートを通して,人としての権利と尊厳を保障する形で行われる人の移動は,移民と社会の双方に利益をもたらす」という基本理念に基づき,移民個人への直接支援から関係国への技術支援,移住問題に関する地域協力の促進,移住に関する調査研究などを通じて,移住にまつわる課題の解決に努めています。

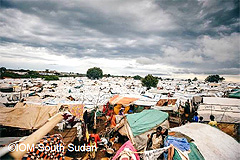

南スーダンは,2016年に独立5周年を迎えたばかりの,世界で一番新しい国のうちの一つです。同国では,独立前の2005年まで約50年間続いた紛争や,2013年以降に国内で発生した武力衝突により多くの避難民が発生しました。現在もまだ約300万人が国内外で避難生活を送っており,そのうち約20万人以上が国内の文民保護区(国内避難民キャンプ)での生活を余儀なくされています。

南スーダン国内の文民保護区の様子(1)

南スーダン国内の文民保護区の様子(1) 南スーダン国内の文民保護区の様子(2)

南スーダン国内の文民保護区の様子(2)

また,南スーダンは内陸国であり,6か国(スーダン,エチオピア,中央アフリカ,コンゴ民主共和国,ウガンダ,ケニア)と国境を共有していますが,インフラや行政システムの整備が追いついておらず,同国の国境は「穴だらけ」と言われているのをよく耳にします。同国には,周辺国の紛争から国境を越えて避難してくる人たちの他にも,ビジネスチャンスを求めて海外からやって来る移住者や,目的国まで移動する際に同国を通過する移民の数も大変多く,実際にはこれらの人々の多くが出入国審査を通らずに同国に出入りしています。この国境管理の現状から,密入国や密輸,人身取引など国境を越えた犯罪も同国が抱える深刻な問題であり,国民は常に犯罪やテロの危険に晒されています。

これらの問題に取り組むため,IOM南スーダン事務所は,日本政府から資金援助を頂き,現在,国内避難民に対し,テントの設置や水の供給,医療支援などを通した緊急人道支援を行うとともに,南スーダン政府との協力の下,入国管理局のキャパシティ・ビルディングを通した国境管理強化支援を行っています。

避難民に対する緊急人道支援

避難民に対する緊急人道支援

(テント設置支援)の様子 避難民に対する緊急人道支援

避難民に対する緊急人道支援

(医療支援)の様子(1)

避難民に対する緊急人道支援

避難民に対する緊急人道支援

(医療支援)の様子(2) 避難民に対する緊急人道支援

避難民に対する緊急人道支援

(水供給支援)の様子

私が担当する国境管理強化プロジェクトは,2016年3月から始まった1年間のプロジェクトです。

国や地域を国際犯罪やテロの危険から守り,人々の移動が安全かつ効率良く行われるためには,国境管理の強化が欠かせません。

南スーダンとコンゴ民主共和国の

南スーダンとコンゴ民主共和国の

国境チェックポイント(エゾ) 南スーダンとスーダンの

南スーダンとスーダンの

国境チェックポイント(レンク)

IOMは,南スーダン入国管理局職員に様々な研修を提供し,空港や国境における同職員のサービス向上を図るとともに,出入国情報の記録方法,パスポートや指紋の読み取り方法,これらのデータの収集・分析・共有方法などの技術支援を行っています。また,人身取引や密入国及び密輸,偽装書類(偽造パスポートを含む)などの犯罪やテロの種類,犯罪者の手口などを同職員に学んでもらい,これらの行為を見逃さないための知識と技術の向上にも努めています。

情報管理研修

情報管理研修

(情報分析の技術を学ぶ入国管理局職員) 情報管理研修

情報管理研修

(情報レポート作成の技術を学ぶ同局職員)

ジュバ国際空港に勤務する入国管理局職員ベナヤ・フェストさんは,当プロジェクトの下で養成された,IT及び情報管理のトレーナーの一人です。彼は,空港において出入国者の情報が漏れなく収集・記録されるよう,他の職員に対し,IT機器の使用や情報入力に関する指導を行っています。「入国管理局内にトレーナーが養成されたことで,同局内部からも職員に対してより細かい指導ができるようになった。その結果,職員一人一人の知識と技術が向上し,皆が自信を持って日々の仕事に取り組めるようになった。この変化はとても大きい。」と,フェストさんは笑顔で話してくれました。

IT及びMIDAS(移民情報及び

IT及びMIDAS(移民情報及び

データ分析システム)研修出席者 IT及びMIDAS研修で講義する

IT及びMIDAS研修で講義する

フェスト・トレーナー

上記の活動に加え,2016年12月7日には,国境パトロール用のバイク4台と無線機器の供与式が行われました。バイクと無線機器は,南スーダン入国管理局に供与され,同国北部のスーダンとの国境地域で使用される予定です。この地域は,人々の移動が非常に多いにも関わらず,その広範囲で電話やインターネットが通じないため,入国管理局はこれまで十分な情報収集や情報共有ができずにいました。また,交通手段がなく,これまで「徒歩」でしか国境パトロールができなかった地域です。今回供与されたバイクと無線は,今後のより効果的かつ効率的な国境管理に貢献します。

濱野臨時代理大使によるスピーチ(供与式)

濱野臨時代理大使によるスピーチ(供与式)

南スーダン政府に供与したバイクと無線機器

南スーダン政府に供与したバイクと無線機器

IOM南スーダン事務所は,今後も引き続き現場のニーズに応えるべく,南スーダンの復興と開発及び治安の安定のために支援を行っていく予定です。

Botswana Goes Digital 地上デジタルテレビ放送日本方式導入プロジェクト【動画あり】

原稿執筆:在ボツワナ日本国大使館 山本 明央 二等書記官

ボツワナ共和国という国をご存じですか?そして,日本政府が推進している「質の高いインフラ支援」の一環として,ボツワナ共和国でテレビ放送の地デジ化の支援をしていることをご存じでしょうか?

この記事では,読者の皆様にボツワナ共和国の概要をご紹介するとともに,ボツワナ共和国で進展している地デジ化と日本の支援についてご説明します。

ボツワナ共和国は,面積は日本の約1.5倍の58.2万平方キロメートル,人口は新潟県や名古屋市とほぼ同じ226万人のアフリカ大陸の南部にある内陸国です。

1966年に独立して以来一度も内戦がない平和な国であり,ダイヤモンド産業(GDPの約20%)や観光産業(GDPの約15%)に支えられ,着実に経済が発展してきた国で,「南部アフリカの優等生」と言われています。日本では,12万頭以上の象が生息する北部のチョベ国立公園やオカバンゴ湿地帯についてテレビ等のメディアで度々取り上げられているとともに,毎年多くの日本人観光客がボツワナを訪れています。

ボツワナ共和国の位置

ボツワナ共和国の位置

(出展:外務省HPをもとに大使館作成) 象の家族

象の家族

国民は穏やかで,政治的にも経済的にも安定しており,そして,ダイヤモンド等による収益を上手に社会インフラ整備に投資しているボツワナ共和国ですが,一方で,広い国土に点在して住んでいる国民に,必要な情報をどのようにして届けるかが課題となっています。また,情報通信分野の国際機関である国際電気通信連合(ITU)によって,世界の地上テレビ放送は2015年6月17日までにアナログからデジタルに移行しなければならないことが決められています。

このような状況の中,ボツワナ共和国政府は,いくつかある地上デジタルテレビ放送方式の中で,各々の方式を比較してどの方式を採用するか検討し,2013年2月に日本方式を採用することを決定しました。ボツワナ共和国は,アフリカで初めて,かつ現在のところ,唯一の日本方式採用国です。

決定にあたっては,日本方式が持つ次の機能が評価されました。

- 全国に点在する国民に情報伝達が可能な携帯向け放送(ワンセグ)(ボツワナのニーズにマッチ)

- 行政情報など,国民に必要な情報の伝達が可能なデータ放送(使いやすいインフラ)

- 災害時に,迅速な情報の伝達が可能な緊急警報放送(災害に強いインフラ)

また,今後ボツワナがテレビ放送のチャンネル数を増やしデータ放送の番組を充実させていく中で,メディア産業の活性化や新たな雇用の創出が期待されること,日本政府が行う研修などを通じて放送に関する技術がボツワナ側にしっかりと伝わることなど,日本の「質の高いインフラ支援」がもつ特長もボツワナ政府が方式を決定する際には評価されました。

ボツワナのほとんどの家庭にはテレビがあり,特にボツワナ国営放送(BTV)ニュースは,大人は必ず見るほどの定番番組です。また,携帯は1人1台以上の普及率で,スマートフォンを持っている人も多くなってきました。ボツワナ国民にとって,テレビやスマートフォンを使って医療や教育などの行政からの情報を入手できるようになることが地デジ日本方式を採用したメリットとしてあげられます。

BTVのデータ放送画面

BTVのデータ放送画面

日本方式採用を決定したボツワナ共和国で,地デジ化を進めるために行われた技術支援が,2014年から2016年までの2年間実施された「地上デジタルテレビ放送日本方式導入プロジェクト」です。

日本から約10名以上の専門家が交代でボツワナに訪れ,ボツワナの放送関係者に対して地デジ化に必要な各種の計画や技術基準の策定,ハイビジョン番組やデータ放送番組の制作に関する研修等の支援を行いました。今後は,現在放送を続けているアナログ放送の終了に向けて,ボツワナ共和国に専門家が派遣される予定です。

地デジ化がどんなものか国民も興味津々

地デジ化がどんなものか国民も興味津々

(写真提供:JICA)

ボツワナ政府が日本方式を決定したことにより,日本企業が送信設備の設置,データ放送システムの構築などの調達を受注するなど,日本企業のビジネス支援にも効果が現れています。ボツワナ政府自身によるデータ放送を活用した情報提供の取組も進んでおり,ボツワナ国民がテレビを通じて,行政からの情報を簡単に入手できる日も近づいてきています。

日本企業が受注し整備した送信設備

日本企業が受注し整備した送信設備 日本企業による地デジ関連機器の紹介

日本企業による地デジ関連機器の紹介

(写真提供:総務省)

平成28年度版ODA評価年次報告書の公表

原稿執筆:大臣官房ODA評価室

外務省は平成28年度「ODA評価年次報告書」日本語版及び英語版を公表しました。

この報告書は,平成27年度に外務省が実施した「ベトナム国別評価」をはじめとする8件のODA評価の概要を中心に,他のODA関係省庁及び国際協力機構(JICA)が実施したODA評価の概要等を取りまとめて掲載し,政府全体のODA評価の取組について紹介する内容になっています。

また,被援助国政府・機関等による日本のODA評価の概要も掲載しています。

ODAに携わる方々やODAにご関心のある方々に,ぜひ活用していただければと思います。

報告書は,外務省ODAホームページに掲載しています。

また,この報告書に掲載されている外務省による各評価案件の個別報告書も,外務省ODAホームページに掲載しておりますので,ぜひこちらもご覧ください。