ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第330号

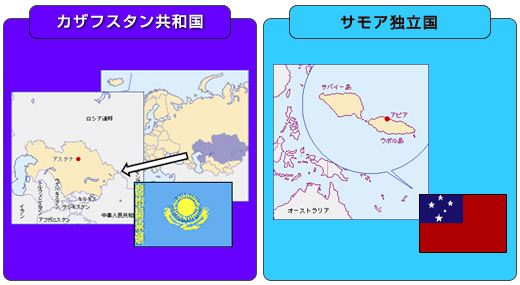

カザフスタンってどんな国?

原稿執筆:在カザフスタン日本国大使館 角掛 万里子 三等書記官

皆さんはカザフスタンと聞いて,どのようなイメージを浮かべるでしょうか。

日本からは遠く離れた国,と思われる方も多いかもしれません。しかし実際は,日本とカザフスタンとの時差はたった3時間(一部地域は4時間)しかありません。

東は天山山脈から西はカスピ海まで,ユーラシア大陸の中央に位置する世界第9位の面積を持つ国です。宇宙飛行士が宇宙ステーションへと旅立つバイコヌール宇宙基地もカザフスタンにあります。

1991年の独立以降,カザフスタンは豊富に眠る天然資源を活用しながら大きく発展を遂げてきました。中でも建築家の黒川紀章氏がマスタープランを手がけた新首都アスタナは,広大な草原の中に近未来的な建物が建ち並ぶ街として,カザフの人々の誇りとなっています。これまで日本はアスタナに対して,円借款で空港や上下水道等のインフラ整備を支援してきました。

アスタナ市内の様子

アスタナ市内の様子

日本とカザフスタンとの関係を語る上で欠かせないのは,核被害国という共通点です。

北東部のセメイ市(旧セミパラチンスク市)近郊にはソ連時代に456回の核実験が行われた核実験場があり,地元住民は長く健康被害に苦しんできました。カザフスタン独立後,広島や長崎の専門家はいち早く現地で放射能被害の実態調査を行い,日本政府もこれら専門家と協力しながら,医療機材整備や専門家の派遣等の支援を実施してきました。円借款で建設されたセメイ市に架かる大橋は,「日本とカザフスタンの友好の橋」として,地元の人々に深く愛されています。

セメイの大橋

セメイの大橋

カザフスタンの急速な経済成長の恩恵は,残念ながら広大な国土の隅々まで行き渡っておらず,地方の環境は大都市とは大きくかけ離れています。こうした地方の人々への支援として,日本は「草の根・人間の安全保障無償資金協力」で病院への機材整備や学校の改修等を行ってきました。

「羽ばたけ 新しい窓から知識の世界へ」。これは700人の生徒が通うセメイ市第29番学校の草の根プロジェクト完成を記念して,学校側が作った横断幕に記された言葉です。セメイ市は一年の半分が零度以下の気温に下がり,厳しい寒さに包まれます。プロジェクト実施前,50年以上交換されなかった窓は欠けていたり,木製の枠組みが腐食していたりしました。窓から寒気が吹き込まないよう,ビニールで覆われた窓もありました。開かずの窓が多く換気も十分にできませんでした。プロジェクトで全ての窓が交換された後,学校を訪れてみると,校内には爽やかな風が通り抜け,柔らかな日差しが生徒の明るく生き生きとした顔を照らしていました。地方のニーズに寄り添いながら,今後もカザフスタンの人々のためになる支援を続けていきたいと思います。

プロジェクト完了後のセメイ第29番学校の教室

プロジェクト完了後のセメイ第29番学校の教室

カザフスタンの新しい試み 開発援助機関の設立と日本の協力

原稿執筆:在カザフスタン日本国大使館 荒川 正頼 一等書記官

1991年の独立以降,豊かな天然資源を活用して中央アジアの中でいち早く発展したカザフスタンは,被援助国から援助国へと姿を変え,国際社会及び地域の安定に積極的に貢献をしようとしています。そのための更なる飛躍となるのが,2014年12月のカザフスタンODA法の成立です。この法律では,カザフスタンの開発援助機関(仮称 カズエイド)を設立することや,UNDP(国連開発計画)などの援助先進機関とともに,アフガニスタン,タジクスタン及びキルギスなどを重点地域として援助を行っていくことが述べられています。

このようなカザフスタンの地域安定化に対する取り組みについて,我が国も積極的に協力を行っています。具体的には,2015年10月に安倍総理大臣のカザフスタン訪問の際に,カザフスタン政府,UNDPとともに「アフガニスタン女性支援プロジェクト」を行うことが合意されました。

日本政府,カザフスタン政府及びUNDPの三者で行われるこのプロジェクトは,日・UNDPパートナーシップ基金からの拠出を受け,長年にわたる戦乱からの復興を目指しているアフガニスタンの女性の地位確立を目的に実施されます。具体的には,アフガニスタンの行政官,医師や看護師に対する研修を通じて,アフガニスタンにおける女性の地位の向上を図ります。また,このプロジェクトをUNDPなどの先進的な開発援助機関とともに行うことにより,カザフスタンが先進的な開発援助手法を取得することも念頭に置いています。

日本が各国に開発援助を行った際の知見・ノウハウの蓄積は大きなものがあります。我々が先輩たちから受け継いだこのような遺産が,各国に継承され,地域の方々の生活の向上・安全,安心につながることは,我々の大きな喜びでもあります。カザフスタンの新しい組織作り,アフガニスタンの女性の自立支援のため,大使館員一同努力して参る所存です。

太平洋気候変動センター

原稿執筆:在サモア日本国大使館 澁田 一正 大使

地球温暖化により,生態系の変化,異常気象の増加,感染症の拡大など様々な影響が心配されていますが,海面上昇によって,国土の水没が危ぶまれている国々が太平洋に点在しています。

美しい珊瑚礁でできたツバル,マーシャル,キリバスなどはダイバー達の憧れのスポットです。一方で,国土が海抜平均1~2メートルしかないので,近年の異常気象による高潮やサイクロンで住宅や畑が流されたり,浸食による国土流出が切実な問題となっています。

これらの気候変動に関する問題は国連の場でCO2削減問題を始め災害予防,再生可能エネルギーなど様々の分野で解決のための議論が行われています。太平洋地域の25諸国と地域が加盟する太平洋地域環境計画(SPREP)は,サモアに本拠地を置く地域国際機関として,太平洋地域の美しい環境を守るため,気候変動,生物多様性,廃棄物処理,環境モニタリングなどの分野において加盟国と具体的なプロジェクトを実施しています。

日本もSPREPの活動を推進するために,廃棄物処理の分野において太平洋地域プロジェクトを設立して,15年間以上に渡り専門家を派遣して技術協力を行うと共に,具体的な廃棄物処理施設を建設し,太平洋地域の環境保護活動を支援してきています。今般,新たに太平洋地域の気候変動問題に対処するため,太平洋気候変動センターの建設を支援することとしました。このセンターは,太平洋島嶼諸国に対し,気候変動問題に関する情報,技術,教育等を提供するための中核的施設となる予定です。

完成予想図(建物北面)

完成予想図(建物北面) 完成予想図(鳥瞰図)

完成予想図(鳥瞰図)

この計画は,もともと2015年5月に開催された太平洋・島サミット(パシフィック・アイランド・リーダーズ・ミーティング:PALM)において,安倍総理が太平洋諸国の全ての首脳に対し主な今後の支援策の一つとして打ち出したものです。その後の関係者の努力の結果,7月29日,サモアを訪問した濵地外務大臣政務官(当時)とトゥイラエパ・サモア首相との間で,サモアのテレビ局や新聞社の記者たちが関心を持って見守る中,交換公文への署名式が行われました。署名式終了後,濵地外務大臣政務官(当時)はセンターの建設予定地である緑に囲まれたSPREP本部を訪問し,コシ・ラトゥSPREP事務局長との間で,気候変動に関する建設的で実りある意見交換を行いました。

濵地政務官(当時)とトゥイラエパ首相による

濵地政務官(当時)とトゥイラエパ首相による

交換公文の署名式 ラトゥ事務局長と濵地政務官(当時)

ラトゥ事務局長と濵地政務官(当時)

これからも,日本は,世界に誇る知識と技術を環境問題解決のために浸透させ,太平洋地域の美しい環境と継続的な発展を支援するパートナーであり続けることが期待されています。

平成27年度被援助国政府・機関等による評価

「フィリピンの防災分野における日本のODA評価」の実施

原稿執筆:大臣官房ODA評価室 橋本 璃夏子 経済協力専門員

ODA評価室では,「被援助国政府・機関等による評価」を実施しています。これは,援助の受け手側が日本のODAの評価を行うことを通じて,ODAに対する理解を深めるとともに,受け手側の評価能力が向上することを目的として実施しているものです。

昨年度は,「フィリピンの防災分野における日本のODA評価」,を実施しましたが,ここでは新たな試みを行ったので,ご紹介したいと思います。

これまでは,被援助国のODA関係の方に評価をお願いしていたのですが,昨年度はフィリピン国家経済開発庁(NEDA)と在フィリピン大使館と合同で評価を実施しました。これは,一方だけでなく,援助を行う側と受け取る側が一緒に評価を行うことで,フィリピンがODAで行われた事業へのオーナーシップを強化し,このことを通じて,両国のパートナーシップを強化すること,またお互いの知見からラーニング(学習)することを目指したためでした。

評価作業にあたっては,現地のコンサルタントのレイ・ヘロナ氏にも協力してもらい,日本側からもインプットを行うことで,フィリピン側のODAに対する理解が深まり,より深い分析が行われました。また,日本側も参加して関係者へのインタビューを行うことで,日本の支援がどのように思われているかを直接確認する機会となりました。これまでの合同評価が,ドナー国同士が評価し,被援助側が評価の受け手であったのに対し,今回の合同評価では,被援助側のフィリピンが「パートナー国」として,対等な立場で評価へ参加したという点も新たな試みでした。

本評価の開始時には,私も現地へ飛び,在フィリピン大使館の大谷江二一等書記官やNEDAの関係者へ評価デザインのアドバイスや,ヒアリングの実施方法について助言をしました。NEDAは日本の評価制度について強い関心を持ち,今後フィリピンが政策レベルの評価を実施する際には,日本の評価制度を参照したいと話してくれました。また,NEDAの関係者全員が打ち合わせで積極的に発言している姿を見て,この評価が本来目指していたODA事業に対するオーナーシップのみならず,「評価」に対するオーナーシップも促進されている点が印象的でした。

評価の結果,フィリピンの防災分野における日本のODA政策は,国際的指針や他ドナーの防災政策とも整合性があり,有償資金協力(円借款)・無償資金協力と技術協力のスキーム間連携により,フィリピン全土にめざましいインパクトをもたらしたことが分かりました。また,日本が他の援助国・機関とも連携し,過去に実施したプロジェクトと新規のプロジェクトをリンクさせ,より大きな相乗効果が得られるよう,工夫していたことが再確認されました。

今後も「被援助国政府・機関等による評価」を活用して,パートナー国とともに評価能力を向上していきたいと思っております。

- 平成27年度被援助国政府・機関等による評価

「フィリピンの防災分野における日本のODA評価」(日本語概要(PDF) /英文報告書(全文)(PDF)

/英文報告書(全文)(PDF) )

)

NEDA及び日本側関係者とともに実施した報告会の様子

NEDA及び日本側関係者とともに実施した報告会の様子

(NEDAのWilfredo De Perio氏提供)