ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第314号

ODAメールマガジン第314号は,フィリピン共和国からの「地球の南から見た日本の存在感」,「走り出します!日本の鉄道技術フィリピンへ 通勤鉄道編(南北通勤鉄道計画(マロロス-ツツバン))」と「平成27年度版ODA評価年次報告書の公表」,「国際会議「新たな開発目標の時代とユニバーサル・ヘルス・カバレッジ:強靱で持続可能な保健システムの構築を目指して」及び世界エイズ・結核・マラリア基金第5次増資準備会合の開催」をお届けします。

地球の南から見た日本の存在感

原稿執筆:在フィリピン日本国大使館 菅野 文平 二等書記官

セブ,ボラカイといった日本人にも馴染みが深い観光地や1,200万人都市圏のマニラ。

東京から飛行機で4時間余りの距離にある7,000以上の島々,「日本から最も近い東南アジアの国」,それがフィリピンです。

この距離の近さ,英語人口の多さ(英語が公用語),高い経済成長率等に着目し,近年,目覚ましい勢いで日本企業の進出が進んでいます。

2014年末時点で日本企業数は1,500社以上(2013年末で約1,200社)に上り,日本は常にフィリピンにとって最大の投資国及び貿易相手国となっています。しかし,経済成長の著しいフィリピンや日本企業の活発な経済活動の足かせとなっているのは,未発達な運輸・交通網,エネルギー等のインフラ環境です。日本は,フィリピンへの更なる投資を促し,持続的な経済成長を実現するため,インフラ整備支援やインフラを管理・維持するための人材育成に力を入れています。道路・橋梁の建設,南北通勤鉄道(下記参照)の整備等の支援はフィリピン各地に広がっています。

日本によるマニラ首都圏の道路整備支援

日本によるマニラ首都圏の道路整備支援

日本と近いのは,距離だけではありません。

火山帯に位置するフィリピンでは,日本と同様,地震・台風などの自然災害への対応が課題となっています。2013年にも,台風ヨランダが襲い,甚大な被害をもたらしました。

こうした自然災害への対応についても,自然災害の多い日本ならではの知恵・経験を活かし,様々な支援を実施しています。河川の改修や地震火山監視の能力の強化等,日本の支援は,フィリピンからも高く評価されています。

さらに,フィリピンが長らく抱えているミンダナオ問題についても,日本は同地域の平和と開発に向けた支援を重点分野の1つとしています。

フィリピン南部に位置するミンダナオ島では,イスラム教徒を含む先住民の自治を巡る対立が根深く,治安の悪化や貧困の拡大をもたらしてきました。日本は,最近合意された和平プロセスを支持するとともに,開発の専門家を派遣し,ガバナンス能力の強化,貧困削減,産業振興等幅広い取組を通じて,ミンダナオ地域の発展に貢献しています。

こうした多様な取組を通じ,日本はフィリピンにおけるODA供与全体の50%以上を占めるトップドナーとして,フィリピンの開発協力を着実に実施しています。

「地球の南から見た日本の存在感は大きい」-フィリピン政府関係者の言葉です。

フィリピンの更なる成長と発展のため,日本は引き続き知恵を絞っていきます。

走り出します!日本の鉄道技術フィリピンへ

通勤鉄道編(南北通勤鉄道計画(マロロス-ツツバン))

原稿執筆:JICAフィリピン事務所 清水 俊博 企画調査員

最近,世間話,新聞,仕事場等のいたる所で「渋滞」の二文字を耳にします。

人口1,200万を超えるフィリピン-マニラ首都圏。

人口密度は東京都区部より高く,都の地下鉄総延長が約300kmに対し,マニラの都市内鉄道の全長はわずか50km。車が交通手段の主流です。バスを待つ長蛇の列,口を覆いたくなる排気ガス。過密した首都圏の交通事情は悪化の一途を辿り,交通渋滞による年間の社会的損失は約2.4兆円と言われています。

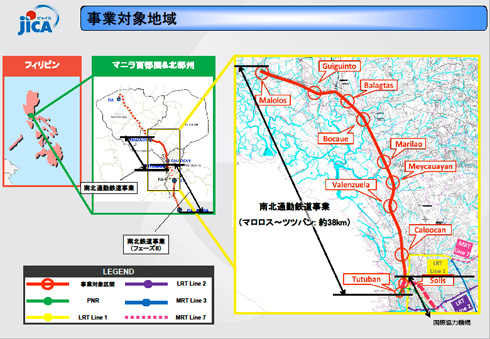

人口増加の続くマニラ首都圏は,西にマニラ湾,東に湖と山岳地帯に囲まれ,東西方面への開発には限界があるため,南北への都市圏の拡大が不可欠です。

南北通勤鉄道は,その南北の交通手段の基軸の一つとなります。マニラ中心部のツツバン駅から北へ約38km,郊外に向けて通勤線は伸びていきます。

終着駅のマロロス駅周辺の住宅地域から2,3キロ外れると,のどかな田園風景が広がっています。現在車で90分かかっているこの区間を,信頼と実績に裏付けられた日本の鉄道技術が35分に短縮します。

南北通勤鉄道計画の事業対象地域

南北通勤鉄道計画の事業対象地域

通勤線は郊外からの通勤者に時間のゆとりを与え,郊外への住まいを促し,排気ガスと首都圏の交通渋滞の軽減に貢献します。

鉄道が街を造る,日本の開発モデルがフィリピンで始まります。

原稿執筆:在フィリピン日本国大使館 平澤 興 一等書記官

11月19日,マニラにおいて,日比首脳会合に引き続き,安倍総理大臣及びアキノ大統領の立会いの下,「南北通勤鉄道計画(マロロス-ツツバン)」に日本が支援する旨の国際約束(交換公文)の署名式が開催されました。

交換公文署名式(左から,石川駐フィリピン大使,

交換公文署名式(左から,石川駐フィリピン大使,

安倍総理,アキノ大統領,デルロサリオ外務大臣)

アキノ大統領からは,日本のODAによるインフラ整備に感謝の意が述べられるとともに,本事業がマニラ首都圏における交通環境の改善につながることに強い期待が示されました。

日本の技術が,マニラの渋滞緩和と住環境改善につながる。

フィリピンの人々からの強い期待に応えられるか,これからが本番です。

ツツバン駅完成予想図

ツツバン駅完成予想図

平成27年度版ODA評価年次報告書の公表

原稿執筆:大臣官房ODA評価室

11月20日,外務省は平成27年度「ODA評価年次報告書」日本語版及び英語版を公表しました。

この報告書は,平成26年度に外務省が実施した「ケニア国別評価」をはじめとする9件のODA評価の概要を中心に,他のODA関係省庁及び国際協力機構(JICA)が実施したODA評価の概要等を取りまとめて掲載し,政府全体のODA評価の取組について紹介する内容になっています。

また,被援助国政府・機関等による日本のODA評価の概要も掲載しています。

ODAに携わる方々やODAにご関心のある方々に,ぜひ活用していただければと思います。

報告書は,外務省ODAホームページに掲載しています。

- ODA評価年次報告書(日本語版)

- ODA評価年次報告書(英語版)(2. Annual Report on Japan's ODA Evaluation)

また,この報告書に掲載されている外務省による各評価案件の個別報告書も,外務省ODAホームページに掲載しておりますので,ぜひこちらもご覧ください。

国際会議「新たな開発目標の時代とユニバーサル・ヘルス・カバレッジ:強靱で持続可能な保健システムの構築を目指して」及び世界エイズ・結核・マラリア基金第5次増資準備会合の開催

原稿執筆:国際協力局国際保健政策室

12月16日,東京プリンスホテルにおいて,外務省,財務省,厚生労働省,(独)国際協力機構(JICA),(公財)日本国際交流センターの共催により国際会議「新たな開発目標の時代とユニバーサル・ヘルス・カバレッジ:強靱で持続可能な保健システムの構築を目指して」が開催されます。

この国際会議は,エボラ出血熱のような公衆衛生危機に対応するとともに,強靭で持続可能な保健システムを構築し,ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(全ての人が生涯を通じて必要な時に基礎的な保健サービスを負担可能な費用で受けられること)の達成を目指すべく,各国の政府関係者や国際機関の代表,専門家を多数招いて検討するものです。

本会議は,9月に国連総会にて「持続可能な開発目標(SDGs)」を含む持続可能な開発のための2030アジェンダが採択され,本年末で期限を迎える「ミレニアム開発目標(MDGs)」から「SDGs」に移行する中で初めて開催される,国際保健分野の国際会議となります。

来年日本は,G7議長国に就任するとともに,5月にG7伊勢志摩サミット,9月にG7神戸保健大臣会合,また,アフリカでの第6回アフリカ開発会議(TICAD VI)を控えており,国際保健分野での日本のあり得るべき役割が議論されます。

また,12月17日には,世界エイズ・結核・マラリア基金(グローバルファンド)の第5次増資準備会合が開催されます。今なお年間360万人の命が三大感染症により奪われており,グローバルファンドはその予防や治療等の支援を実施するため,2002年に設立されました。その契機が,2000年G7九州・沖縄サミットで感染症を重要議題として初めて議論したことにあるため,日本は基金の「生みの親」として,設立以来,運営に積極的に貢献しています。

今次会合では,次期増資期間(2017~19年)において求められる活動・必要なリソースに関する議論,及び,革新的アプローチによる三大感染症の流行終息に向けた意見交換が行われます。