ODA(政府開発援助)

第497回ODA出前講座 開催報告

四天王寺大学

令和4年6月23日

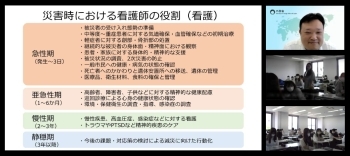

2022年6月、四天王寺大学にて国際協力局緊急・人道支援課の児玉光也課長補佐がODA出前講座を実施しました。今回は「緊急人道支援を通した国際保健活動」をテーマとした講義をライブ配信にて実施し、看護学部2年生及び教育学部1年生から4年生の併せて約120名が受講しました。

参加者からの感想(抜粋):

- 国際緊急援助や日本が行っているウクライナへの支援などについての知識が深まり、ODAに対する関心が高まりました。

- 私は養護教諭を目指していますが、今回のように外国が大変な状況になった場合、故郷が大変な状況となって住み続けることが困難な外国の子どもには何ができるかなど、自分なりに考え行動していきたいと思いました。

- 今回は緊急人道支援というテーマで、災害時の対応、どのような活動を行っているのかを中心に、国際協力や被災者の支援に関わるために求められている体力、判断力、コミュニケーション力、安全に対する自己管理力、協調性といったことが重要だということを学びました。看護師になるうえでも重要なことばかりで、今から少しずつ身につけていきたいです。

- 現地で食べていた料理など、発展途上国に行った際のエピソードを交えながら説明していただくことで、現地の生活環境や現状などを想像することができ、講演の内容がわかりやすかったです。

- 私は世界のどこかで災害があればすぐに援助に行くことができると思っていましたが、要請を受けることで支援することができると知り、お互いの国の関係性も大事にしていく必要があるのだと思いました。

- 日本では栄養に富んだ色々な料理を食べられますが、海外に出るとそれは当たり前ではないのだということがわかり、日本の豊かさに感謝しなければならないと感じました。

- 日本に住んでいて生活をしづらいと感じたことはありません。新型コロナウイルス感染症が蔓延して一時は日本社会も不安な状況ではありましたが、すぐにワクチンが開発され、今は日常を取り戻しつつあります。しかし、発展途上国では乳幼児期に本来接種するはずの麻疹風疹ワクチンが未だに接種できない人や日用品を満足に購入できずに健康的な生活を送るための土台が構築されていない人たちがたくさんいて、このような人たちが健康的に過ごすためには国を超えた助け合いが大切だと感じました。

- ODA のことを学び、その重要性、支援方法や活動を理解しましたが、講演を通してより支援の大切さに気付きました。様々な種類の災害が発生している中で、経済や社会をともに発展させるためには、日本の協力が改めて大切であることがわかりました。

- 緊急・人道支援を行うとき、撤収する時期をまず考えると聞き、目の前の問題も取り組みながら、その先も見据えて活動していることを知り、ただ支援を行っているわけではないのだと考え方が変わりました。

- テンポよくお話をされながらも、難しい単語が出た際には軽い説明をはさみ、わかりやすくお話いただけたおかげで講義の内容がわかりやすかったです。講師のご経験や知識を写真とともに説明してくださったので、自分たちで調べた内容よりも深く理解でき、説得力がありました。

- 今回の講演の中の災害サイクルのお話が印象に残りました。発災に単に対応するだけでは、緊急対応の繰り返しになってしまうので、発生した問題に対して次はどのようにして防ごうかと考えて準備をすることが大事だということを学びました。このことは災害のみならず私たちの生活の中でも共通する考え方だと感じました。