ODA(政府開発援助)

ODAメールマガジン第430号

地域住民のニーズに応えるODA

コーカサス山脈を望むジョージアの障害者施設を整備

在ジョージア日本国大使館 小畑 政孝、橋本 典子

首都トビリシの風景

首都トビリシの風景

コーカサス山脈を望むメスティア地区

コーカサス山脈を望むメスティア地区

ジョージアは、北部はロシア、東部はアゼルバイジャン、南部はアルメニアとトルコと国境を接し、西部は黒海に面する、ヨーロッパとアジアの分岐点、南コーカサス地域の国です。古くから宗教や文明の十字路に位置し、山岳部の雄大な自然、歴史と文化を感じられる街並みが美しく、訪れる人を魅了しています。2019年には総人口である370万人の2.5倍にあたる930万人もの観光客がジョージアを訪れました。

日本からの直行便はありませんが、相撲界で活躍中の栃の心関の生まれ故郷であり、近年では日本でも外食チェーン店で人気を博した「シュクメルリ鍋定食」や8,000年の歴史を背景とするワイン発祥の地として知られるようになりました。また、日本国籍者は1年間ビザ無しで滞在できること、治安がよいことが理由で、日本人の中長期滞在者も増えつつありました。

観光客が増えたことや都市の込み合う商業地の様子から、近年のジョージアの発展ぶりを窺うことができますが、都市部と地方の格差は依然として大きく、平均給与や住民がアクセスすることができる基礎的なインフラは大きく異なります。地方開発・整備のニーズは高いものの、国全体として十分な予算、取組が行き届いていないのが実情です。

在ジョージア日本国大使館は、過去20年にわたり各地を調査し、住民のさまざまなニーズへの対応や社会問題の解決につながるための支援を草の根・人間の安全保障無償資金協力を通じて取り組んできています。今回紹介するのは、平成30年度にNGO「共に真の改革を」を通じて、ジョージア北西部、ロシアと国境を接するサメグレロ・ゼモ=スヴァネティ地方メスティア地区にて実施された「メスティア地区障害者社会福祉施設建設計画」です。草の根無償資金協力を通じて地方に生活する障害者とその家族を支援しました。

地元住民の要請に応え

地区唯一の障害者施設を整備

世界遺産ウシュグリ村

世界遺産ウシュグリ村

幼稚園を間借りした一室(建設前に使用していた施設)

幼稚園を間借りした一室(建設前に使用していた施設)

メスティア地区は、近郊の主要都市ズグディディ市から車で約3時間半にある山間の地区で、隔絶された環境が作り出した独特の文化、コーカサス山脈の景観が人々を惹きつけ、有数の観光地として国内外に知られています。特に、世界遺産のウシュグリ地区は、コーカサスのマッターホルンと呼ばれるウシュバ山がある風光明媚な観光地です。観光地ではあるものの、同地は道路整備が十分に整っていない山岳地域であるために、住民たちは生活のために地区中心部に移動する上で時間的にも金銭的にも大変な苦労を強いられています。

計画の実施で、整備された2棟を背景に引渡し式を実施

計画の実施で、整備された2棟を背景に引渡し式を実施

ジョージアは、2013年に国連の「障害者の権利に関する条約」を批准し、障害者は登録すれば無償で障害者用の施設を利用できるため、施設が整っている地域では、登録者や施設利用者が増加しています。一方で遠隔地や山間部では設備がほとんど整備されていないため、登録する人はわずかであり、メスティア地区においても障害者が約150人いることが確認されていたものの、登録する人は少なかったといわれています。

ジョージア伝統のダンスを披露する施設の利用者

ジョージア伝統のダンスを披露する施設の利用者

引渡し式で披露されたジョージア伝統のポリフォニー

引渡し式で披露されたジョージア伝統のポリフォニー

このプロジェクトを推進した被供与団体のNGO「共に真の改革を」は、2013年から地方の障害者へサービスを提供するため活動してきました。このNGOはメスティア地区の中心部に知的障害児向けデイケアサービス施設を設置し、7名の知的障害児が利用していました。他方、地区に唯一の施設に対する住民の期待は高く、またニーズが多いものの、集落に生活する障害者がアクセスするには片道だけで数時間もかかることや、障害により利用者のニーズが異なりデイケアサービスだけでは十分ではないこともあり、その施設を知りつつも利用できず、家に引きこもる人もいました。特に滞在可能な施設でのサービスが必要な身体障害者は、リハビリなどの必要なケアを受けられませんでした。

同NGOはこうした現場のニーズを踏まえ、施設の機能および施設自体の拡充が必要と考えましたが、幼稚園の一室を間借りした施設は狭い上に歩行訓練などのリハビリ機能を持たせるためのバリアフリーなどの条件を満たしておらず、改装することもできずにいたため、またジョージア政府からの早急な支援を期待することも困難であったため、日本に対して支援要請がなされました。日本政府は、草の根無償資金協力を通じて同地区に生活する障害者のニーズに応えられる関連施設二棟を建設しました。

計画によって新たに建設された施設を利用する利用者と施設で働くソーシャルワーカー

計画によって新たに建設された施設を利用する利用者と施設で働くソーシャルワーカー

第一棟には、臨床心理療法、言語視覚療法、理学療法、アート療法などが行える部屋を、またもう一方の棟には宿泊可能な寝室、短期滞在が可能なキッチンなどが整備され、遠方の集落から訪れる利用者とその家族が、経済的な不安を抱かずに、滞在しながら必要なサービスを受けることができるようになりました。この引渡し式では、コーカサス山脈の雄大な眺めを背景にジョージアの伝統的なポリフォニー(多重合唱)や施設の利用者によるジョージアの伝統ダンスが披露され、施設の完成が大いに祝われました。

今後、この施設の利用者が必要なケアを受けながら、それが日本国民からの暖かい支援によって可能となったことに思いを馳せ、日本を身近に感じてくれることを期待しています。

障害者に寄り添い、人々の希望につながる草の根支援

アルバニア NGOホープ・フォー・ライフに義肢製作の専門機材を供与

在アルバニア日本大使館 森川 浩子

以前のホープ・フォー・ライフ義肢装具製作所

以前のホープ・フォー・ライフ義肢装具製作所

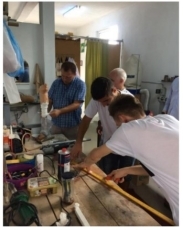

義肢を製作中の技士たち。製作過程

義肢を製作中の技士たち。製作過程の多くは手作業にて行われていた

日本がアルバニアのNGO団体「ホープ・フォー・ライフ義肢装具製作所」へ、義肢製作に必要な専門機材や道具一式を支援し、引渡し式の模様がアルバニア国内で報道されました(2020年7月)。

ホープ・フォー・ライフは、自身も義手義足を使用するオヌジ代表が2011年に創設し、現在はアルバニアでは数少ない有資格の義肢装具士らが勤務しています。手足を失った人々が再び日常生活に戻れるよう、また、活動的に社会生活が送れるよう全国からの申請に応えて義肢の製作や補修を行い、無償で提供しています。また、オヌジ代表は自身の経験から精神的なケアも行い、団体の名前が表す通り、人々に希望を与え続けてきたのです。

真新しい機器を活用して義肢

真新しい機器を活用して義肢製作が行えるようになった

新たな機器が設置され、快適な作業場として生まれ変わったホープ・フォー・ライフ義肢装具製作所

新たな機器が設置され、快適な作業場として生まれ変わったホープ・フォー・ライフ義肢装具製作所

義肢製作では、それぞれの障害の状況に応じて多くのプロセスを経ながら、きめ細かい作業が必要です。ところがこれまで手作りや中古品を改良して使用してきた機材は老朽化し製作に時間がかかるだけでなく、扱う技術者の安全も危惧される状況でした。そのため増え続ける需要に製作が追い付かなくなっていたものの、アルバニア国内では予算不足や人材不足などから医療・保健セクターが立ち遅れており、この団体も慈善団体からの支援に頼って活動してきた経緯があります。

そこで日本は団体からの要請に応え、草の根無償資金協力を通じて協力を行いました。この支援によって、今後製作される義肢の質の向上と作業の安全性が確保され、義肢製作を待っている1,000人以上の人々の希望の一助となることが期待されています。

タジキスタン 義肢装具製作所関連センターを支援

引渡し式典では義肢製作の実演が行われた

引渡し式典では義肢製作の実演が行われた

全面改修されたクリャブ市義肢装具製作所・理学療法センターの外観

全面改修されたクリャブ市義肢装具製作所・理学療法センターの外観

日本は、タジキスタンのクリャブ市にある義肢装具製作所・理学療法センター施設の改修を支援し、引渡し式の様子が当時の国内主要メディアで報道されました(2018年12月)。式典では義肢装具職人らが義肢製作を一部実演するなどの催しも行われ、地元住民や関係者が参加して盛大に行われました。2019年1月から12月までの同センター利用者数は、理学療法センターの利用者約240人を含む約1,100人で、義肢の製作や、理学療法を受けることのできる心強い拠点として地元に貢献しています。