7 地域協力・地域間協力

世界の成長センターであるインド太平洋地域において、法の支配に基づく自由で開かれた秩序を実現することにより、地域全体、ひいては世界の平和と繁栄を確保していくことが重要である。こうした観点から、日本は、日米同盟を基軸としながら、日・ASEAN、日・メコン協力、ASEAN+3(日中韓)、東アジア首脳会議(EAS)、日中韓協力、APECなどの多様な地域協力枠組みを通じ、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現に向けた取組を戦略的に推進してきている。このような考えの下、考え方を同じくする国々と連携してきており、特に、2019年にASEANが採択した「インド太平洋に関するASEANアウトルック(AOIP)」は、FOIPと法の支配や自由、開放性など本質的な原則を共有しており、ASEANの中心性と一体性を尊重しつつ、AOIPに沿った日・ASEAN協力を具体化し、「インド太平洋国家」としてインド太平洋地域全体の安定と繁栄に寄与する考えである。

(1)東南アジア諸国連合(ASEAN)情勢全般

広大なインド太平洋の中心に位置するASEANは、「自由で開かれたインド太平洋」実現の要である。2015年11月のASEAN関連首脳会議(マレーシア・クアラルンプール)では、「政治・安全保障」、「経済」及び「社会・文化」の三つの共同体によって構成されるASEAN共同体が同年内に設立されることが宣言され(ASEAN共同体設立に関するクアラルンプール宣言)、加えてASEAN共同体の2016年から2025年までの10年間の方向性を示す「ASEAN2025:Forging Ahead Together(共に前進する)」が採択された。また、2019年6月には、開放性、透明性、包摂性、ルールに基づく枠組みなどを原則とする、「インド太平洋に関するASEANアウトルック」が採択された。

ASEANが地域協力の中心として重要な役割を担っている東アジア地域では、ASEAN+3(日中韓)、EAS、ARFなどASEANを中心に多層的な地域協力枠組みが機能しており、政治・安全保障・経済を含む広範な協力関係が構築されている。

経済面では、ASEANは、ASEAN自由貿易地域(AFTA)を締結するとともに、日本、中国、韓国、インドなどとEPAやFTAを締結するなど、ASEANを中心とした自由貿易圏の広がりを見せている。2020年11月には、第4回RCEP首脳会議で約8年間にわたる交渉が結実し、日本やASEAN10か国を含む15か国によってRCEP協定が署名された。本協定の早期発効を目指すと同時に、今回署名を見送ったインドの本協定への将来の復帰に向けて、日本は引き続き主導的な役割を果たす考えである。

(2)南シナ海問題

南シナ海をめぐる問題は、地域の平和と安定に直結し、国際社会の正当な関心事項であるとともに、資源やエネルギーの多くを海上輸送に依存し、南シナ海を利用するステークホルダー(利害関係者)である日本にとっても、重要な関心事項である。開かれ安定した海洋の維持・発展に向け、国際社会が連携していくことが求められている。

中国は、2020年に入っても、「南沙区」や「西沙区」と呼ばれる新たな行政区の設置を発表したり、埋め立てられた地形の一層の軍事化(198ページ 第4章第2節3(4)参照)を進めたりするなど、法の支配や開放性に逆行した一方的な現状変更を継続・強化している。度重なる軍事演習やミサイルの発射など地域の緊張を高める行動も見られる。中国はまた、比中仲裁判断24を受け入れないとの立場を変えておらず、海洋権益に関する国連海洋法条約と整合的でない主張を続けている。

中国によるこうした一方的な現状変更及びその既成事実化の試みに対し、日本を含む国際社会は深刻な懸念を表明している。その中で日本としては、これまで一貫して海における法の支配の三原則(226ページ 第4章第2節6(2)参照)を貫徹すべきとの立場から、南シナ海をめぐる問題の全ての当事者がUNCLOSを始めとする国際法に基づく紛争の平和的解決に向け努力することの重要性を強調してきた。また、中国による南シナ海における基線に関する主張がUNCLOSの関連規定に基づいていないこと、比中仲裁判断で領海や領空を有しない低潮高地と判断された海洋地形の周辺海空域も含め、航行と上空飛行の自由が守られることが重要であること、中国が主張する「歴史的権利」は国際法上の根拠が明らかではなく、比中仲裁判断では中国が主張する「九段線」に基づく「歴史的権利」がUNCLOSに反すると判示され、明確に否定されたことなども指摘してきている。

2018年には、中国とASEANの間で南シナ海行動規範(COC)25の交渉が開始されたが、日本としては、COCが実効的かつ実質的でUNCLOSに合致し、南シナ海を利用する全てのステークホルダー(利害関係国)の正当な権利と利益を尊重されるべきであり、そのような取組が現場の非軍事化、そして平和で開かれた南シナ海の実現につながることが重要であると主張してきている。

(3)日・ASEAN関係

広大なインド太平洋の中心に位置するASEANは、「自由で開かれたインド太平洋」実現の要である。また、ASEANがより安定し繁栄することは、地域全体の安定と繁栄にとって極めて重要であり、このような認識の下、日本は、2013年に東京で開催された日・ASEAN特別首脳会議で採択された「日・ASEAN友好協力に関するビジョン・ステートメント」及び「共同声明」を着実に実行しつつ、ASEAN共同体設立以降も「ASEAN共同体ビジョン2025」に基づきASEANの更なる統合努力を全面的に支援していくことを表明している。

2020年には、ASEAN議長国であるベトナムの下、テレビ会議形式で開催された9月の日・ASEAN外相会議、そして11月の第23回日・ASEAN首脳会議などを通じて、広範な分野での協力関係を一層強化していくとともに、AOIPの四つの重点分野における日・ASEAN協力を具体化していくことが確認された。11月の日・ASEAN首脳会議で、菅総理大臣は、2019年にASEANが自らのイニシアティブで採択した「インド太平洋に関するASEANアウトルック(AOIP)」が、法の支配、開放性、自由、透明性、包摂性をASEANの行動原理として謳(うた)っており、日本の推進する「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」と多くの本質的な共通点を有しているとした上で、AOIPに対する全面的な支持を表明し、このような基本的原則を共有していることが日本とASEANの協力の基礎であると発言した。

また、議長声明に加えて、全てのASEAN加盟国の賛同を得て、AOIP協力についての日・ASEAN首脳共同声明が発出され、AOIPとFOIPが、平和と協力を促進する上で関連する本質的な原則を共有していることに留意すると明記され、AOIPに記載された四つの分野、すなわち海洋協力、連結性、国連持続可能な開発目標、経済等の分野における日ASEAN戦略的パートナーシップを一層強化することを確認した。その上で、AOIPの四つの分野における日本の具体的な協力案件を公表したほか、特に連結性については、菅総理大臣から、既に実施中の2兆円規模の質の高いインフラプロジェクトを中心とする「日ASEAN連結性イニシアティブ」を立ち上げ、インフラ整備を通じて陸海空の回廊による連結性を強化し、今後3年間で1,000人の人材を育成していくことを表明した。

日・ASEAN首脳会議に際しては、4月のASEAN+3特別首脳テレビ会議で日本が全面的に支援することを表明した、ASEAN感染症対策センター26の設立行事も開催された。同行事では、ASEAN+3特別首脳テレビ会議以来、ASEAN側のニーズや地域の専門家の知見を踏まえて実施した準備調査の結果を踏まえ、フック・ベトナム首相(ASEAN議長国兼対日調整国)から正式に設立が宣言された。菅総理大臣からは、同センターが、地域の感染症対策の中核として、ASEANの人々を感染症の脅威から守る強靭(きょうじん)な組織へと発展していくよう、日本はJICAの技術協力による専門家派遣や研修の実施を含め、これからも継続的な支援を惜しまないとの考えを表明した。

一連の会議を通じて、ASEAN側からは、日本による同センター設立に係る支援に加え、新型コロナに関するASEAN対応基金への100万米ドルの拠出決定など、新型コロナの感染拡大を受けた日本の対ASEAN協力に謝意が表明された。

地域・国際情勢に関しては、北朝鮮については菅総理大臣から、拉致問題の解決には一刻の猶予も許されないと発言し、拉致問題の早期解決に向け、各国の引き続きの理解と協力を求め、ASEAN側から支持が示された。南シナ海問題に関しては、菅総理大臣は、一方的な現状変更の試みに対する深刻な懸念を表明しつつ、航行及び上空飛行の自由を始めとする国際法上の正当な権利が尊重されるべきであると発言した。

経済分野では、日本は、政府開発援助(ODA)や日・ASEAN統合基金(JAIF)27を通じ、ASEAN連結性強化を通じた域内格差の是正支援など、様々な分野でASEANの更なる統合の深化を支援してきている。11月の日・ASEAN首脳会議では、菅総理大臣から、7月の日・ASEAN経済大臣特別会合で発出された「日ASEAN経済強靱化アクションプラン」を通じ、サプライチェーンの強靱化や、デジタル技術を活用して社会変革に取り組むビジネスを後押ししていくと表明した。また、菅総理大臣は、イノベーションを通じて「経済と環境の好循環」を加速し、パリ協定が目指す脱炭素社会の実現のため、ASEAN諸国と協力していきたいと発言した。

~感染症対応体制の強化を通じて「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた日・ASEAN協力を牽引~

全世界で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症は、インド太平洋地域においても社会、経済に大きな影響を与えました。12月末時点でも、感染者数及び死亡者数は世界中でなお増加しており、大規模なロックダウン(都市封鎖)などによる生活への影響は甚大です。

日本にとって長年にわたるパートナーであるASEAN※1もその例外ではありません。年初は感染者数が少なかったASEAN地域でも、4月頃に一部の国で感染者が爆発的に増加し、感染症対策の重要性が叫ばれました。同地域は、日本と地理的、社会的、経済的に密接な関係を持ち、日本企業も多く進出しています。ASEANの感染症対策能力の強化は、同地域全体に資するのみならず、現地在留邦人の安全確保や日本における流行の防止を図る上でも非常に重要です。さらに、「自由で開かれたインド太平洋」の推進を外交の柱とする日本にとって、その実現の要であるASEAN諸国の感染症対応体制の強化を支援することは最優先事項です。

このような状況の下、ASEAN事務局の要請を受け、4月14日に開催された新型コロナウイルス感染症に関するASEAN+3(日中韓)特別首脳テレビ会議において、安倍総理大臣は感染症対策能力の強化、ASEAN感染症対策センター※2、経済の強靭(きょうじん)化支援の三つの柱で、ASEANを力強く支援していくと表明しました。

ASEAN感染症対策センターは、地域の中核拠点として、ASEANの公衆衛生の危機や新興感染症への準備・探知・対応能力を強化することが目的です。具体的には、感染症の発生動向・状況に関する調査の強化、ラボネットワーク※3の形成や感染症対策担当者への研修などを行う予定であり、日本は、同センター設立のため、日・ASEAN統合基金(JAIF)※4に約55億円(5,000万米ドル)を拠出しました。

モメンタムを逃さずできるだけ早期に同センターを立ち上げるべく、6月以降、日本は、ASEANを始め、米国、オーストラリア、世界保健機関(WHO)など様々な地域・機関の専門家と協力し、準備調査(FS)※5を実施してきました。

ASEANの意向・要望を最大限尊重し、ASEANと一体となって設立の準備を進めてきた同センターに対してはASEAN諸国から多くの関心が寄せられています。7月の日・メコン外相会議では、メコン諸国から日本の協力への歓迎の意が表明され、また、日・ASEAN外相会議では、ASEAN側から、日本の協力への高い評価とともに、日・ASEAN首脳会議において同センターの設立が正式に発表されることへの期待が示されました。そして、ついに11月の第23回日・ASEAN首脳会議に続き開催された設立行事において、同センターの設立が正式に発表され、ASEAN各国の首脳から、日本の支援に厚い謝意が表明されました。

同センターが地域の感染症対策の中核としてASEANの人々を感染症の脅威から守る組織へと発展するよう、日本の知見を最大限提供しながら、取組を加速させるべく、継続的な支援を惜しまない考えです。そして、日本はこれからもASEANの真の友人として、「自由で開かれたインド太平洋」の更なる繁栄のために、共に力を合わせてこの難局を乗り越え、力強く前進していきます。

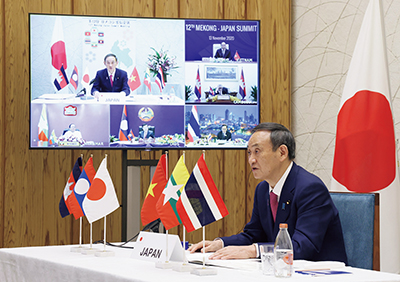

第23回日・ASEAN首脳会議の様子

(11月12日、東京 写真提供:内閣広報室)

※1 ASEAN構成国は、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの10か国(ただし、シンガポール及びブルネイはODA対象国ではない。)

※2 ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases

※3 早期の病原体検査などを念頭に置いた研究機関のネットワーク

※4 JAIF:Japan-ASEAN Integration Fund

※5 FS:Feasibility Study

(4)日・メコン首脳会議(参加国:カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナム及び日本)

メコン地域(カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ及びベトナム)は、インド太平洋の中核であり、力強い経済成長と将来性が見込まれる、日本の戦略的パートナーである。メコン地域の平和と繁栄は、ASEAN域内の格差是正や地域統合にも資するものであり、日本を含むアジア全体にとって極めて重要である。日本は、日・メコン協力を着実に実施するため、2009年から日・メコン首脳会議を毎年開催している。本年、2021年は、3年に一度の日・メコン首脳会議の日本開催の年であり、同年を「日メコンの年」として日本とメコンが地域をリードしていく。

11月にテレビ会議方式で開催された第12回日・メコン首脳会議では、菅総理大臣から、日本は、「インド太平洋国家」としてこの地域の平和と繁栄に貢献し続けることを改めて伝達し、メコン諸国からは、日・メコン協力の着実な進展への歓迎と、日本の取組への感謝が述べられた。同会議において、日本は、新たな具体的貢献策として、「五つの協力」(①民間セクターに対する出融資の推進、②小さなコミュニティに行き渡る草の根の無償資金協力、③法の支配に関する協力、④海洋に関する協力、⑤サプライチェーンの強靭化に関する協力)を発表した。また、同会議にて採択された共同声明においては、10月の菅総理大臣のベトナム訪問及び8月の茂木外務大臣のカンボジア、ラオス、ミャンマー訪問を含む日本のメコン地域への強いコミットメントが高く評価されたほか、エーヤーワディ・チャオプラヤ・メコン協力戦略(ACMECS)マスタープランの実現を加速するために、一丸となった努力を行う決意を再確認した。今後も日本は、メコン地域諸国にとって信頼のおけるパートナーとして、同地域の繁栄及び発展に貢献していく(76ページ 特集参照)。

東南アジア・インドシナ半島のメコン河流域に位置するカンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ及びベトナムの5か国はメコン諸国と呼ばれています。これら5か国の総面積は約194万平方キロメートル(日本の国土面積の約5倍)、総人口は約2億4,400万人にも上り、成長著しいアジアの中でも、とりわけ将来の可能性に富んだ地域として、今後の発展が大いに期待されています。また、同地域は、中国とインド、南シナ海に接し、陸上・海上ともにアジアの輸送ルートの中心に位置する要衝です。日本は、メコン諸国と緊密な経済・貿易関係を有しており、インド太平洋地域の中核である同地域との関係を強化することは、外交上も大変重要です。

日本は、日・メコン協力を着実に実施するため、2008年から日・メコン外相会議を、2009年からは日・メコン首脳会議を毎年開催しており、このうち日本で首脳会議(およそ3年に1度)を開催するたびに日・メコン協力の指針を更新してきました。2021年は、その日・メコン首脳会議の日本開催の年に当たり、メコン各国首脳が訪日して今後3年間の日・メコン協力の指針を策定する非常に重要な年です。日本とメコンが地域をリードする、まさに「日・メコンの年」となります。

過去3年間の日・メコン協力は、2018年10月、第10回日・メコン首脳会議が東京で行われ、今後の日・メコン協力の方向性を示した「東京戦略2018」が採択されたことに始まります。この戦略は、①生きた連結性、②人を中心とした社会、③グリーン・メコンの実現を3本柱として協力を進めていくことを定めており、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けて、この戦略に沿って、インフラ整備、人材育成、デジタル化などの分野での協力を推進してきました。

また、2019年11月、バンコク(タイ)で行われた第11回日・メコン首脳会議では、「2030年に向けた日メコンSDGsイニシアティブ」を発表しました。このイニシアティブは、メコン諸国の潜在力を最適な形で引き出すことを目標としており、国際スタンダードに則(のっと)った質の高いインフラ投資も活用しながら、①環境・都市問題、②持続可能な天然資源の管理・利用、③包摂的成長の三つの分野を優先分野として取り組んでいくことを掲げました。

11月にテレビ会議方式で行われた第12回日・メコン首脳会議では、菅総理大臣から日本の具体的貢献として「五つの協力」(①民間セクターに対する出融資の推進、②小さなコミュニティに行き渡る草の根の無償資金協力、③法の支配に関する協力、④海洋に関する協力、⑤サプライチェーンの強靱(きょうじん)化に関する協力)を発表し、日・メコン協力を力強く推し進めていく決意を表明しました。

このように着実に積み上げてきた日・メコン協力を、2021年の日本での日・メコン首脳会議開催を通して、新たな高みに引き上げ、「インド太平洋国家」として、メコン地域諸国の人々と社会に寄り添いながら、互いに高め合うパートナーシップを今後も深化させていきます。

(11月13日、写真提供:内閣広報室)

(5)ASEAN+3(参加国:ASEAN 10か国+日本、中国、韓国)

ASEAN+3は、1997年のアジア通貨危機を契機として、ASEANに日中韓の3か国が加わる形で発足し、金融や食料安全保障などの分野を中心に発展してきた。現在では、金融、農業・食料、教育、文化、観光、保健、エネルギー、環境など24の協力分野が存在し、2017年8月に採択された「ASEAN+3協力作業計画(2018-2022)」の下、各分野で更なる協力が進展している。

4月には、2020年のASEAN議長国であるベトナムの呼びかけで、新型コロナに関するASEAN+3(日中韓)特別首脳テレビ会議が開催され、安倍総理大臣から、①感染症対策能力の強化、②感染症対策センターの設立、③経済の強靭化支援という三つの対ASEAN支援策を打ち出したほか、強固な連携を通じ、国境を越えて感染が拡大しているウイルスと対峙(たいじ)すべきであると述べ、各国の賛同を得た。また、危機の中でも物資の流通を維持すべきであることを強調したほか、いかなる措置もWTOルールと整合的でなければならないと述べ、各国の賛同を得た。会議後共同声明を発出し、パンデミックの拡散を制御し抑制するために、ASEAN+3諸国間の連帯を強化し、協力及び相互支援を強化するという共通のコミットメントを再確認した。

11月に開催された第23回ASEAN+3首脳会議(テレビ方式)では、4月のASEAN+3特別首脳テレビ会議で発表した支援策のフォローアップとして、菅総理大臣から、①医療支援について、2億米ドル以上の医療物資・機材の支援、医療研究機関などに対する技術協力などを通じた支援を更に進める意思を表明した。また、②日・ASEAN首脳会議でASEAN感染症対策センターの設立が正式に発表されたことに言及し、同センターを地域の感染症対策の中核として、ASEANの人々を感染症の脅威から守る組織へと育てていくべく、日本は継続的に後押ししていくと表明した。さらに、③経済再生支援について、ASEAN各国に総額約25億米ドルの財政支援円借款を供与していることを説明した。

また、菅総理大臣は、4月に採択されたASEAN+3特別首脳共同声明のフォローアップとして、「新型コロナウイルス感染症に関するASEAN対応基金」にASEAN+3協力基金から30万米ドルを拠出したことに加え、日本独自の貢献として100万米ドルの拠出も決定したことに言及した。ASEAN+3緊急米備蓄についても、菅総理大臣は、新型コロナ対応に効果的に活用できるよう、運用を改善し、更に有効活用できるよう、各国と協力していきたいと発言した。これらに加え、菅総理大臣は、日本として、RCEP協定の早期発効を目指すとともに、ASEAN+3協力において、「信頼性のある自由なデータ流通」に基づくルール作りや海洋プラスチックごみ対策を推進していくことに言及した。

北朝鮮について、菅総理大臣は、北朝鮮による全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、かつ不可逆的な廃棄(CVID)の実現に向け、「瀬取り」対策を含め、国連安保理決議の完全な履行が不可欠であると強調した。また、菅総理大臣は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して国交正常化を目指すとの日本の方針に変わりはないと説明し、条件を付けずに金正恩委員長と直接向き合う決意を述べるとともに、拉致問題の早期解決に向け、引き続きの理解と協力を求めた。これに対し、多くの国が朝鮮半島の完全な非核化の実現及び安保理決議の履行の重要性を強調した。

(6)東アジア首脳会議(EAS)(参加国:ASEAN 10か国+日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インド、米国及びロシア)

EASは、地域及び国際社会の重要な問題について首脳間で率直に対話を行うとともに、首脳主導で政治・安全保障・経済上の具体的協力を進展させることを目的として、2005年に発足した地域のプレミア(主要な)・フォーラムである。また、EASには多くの民主主義国が参加しており、域内における民主主義や法の支配などの基本的価値の共有や貿易・投資などに関する国際的な規範の強化に貢献することが期待されている。

9月に開催された第10回EAS参加国外相会議(テレビ会議形式)では、茂木外務大臣から、「インド太平洋に関するASEANアウトルック(AOIP)」が示すインド太平洋の在り方と、日本の「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」構想とは、開放性、透明性、法の支配など多くの基本的価値を共有しており、AOIPを全面的に支持していく意図を改めて表明した。また、茂木外務大臣は、北朝鮮や東シナ海及び南シナ海、香港情勢についての日本の立場を述べた。

北朝鮮について、茂木外務大臣から、国連安保理決議に従い、全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルのCVIDの実現に向け、国連安保理決議の完全な履行を確保するため、「瀬取り」対策を含め、取組の維持・強化が不可欠であると強調した。また、茂木外務大臣から、拉致問題の早期解決に向け、各国による引き続きの協力を要請した。

茂木外務大臣は、東シナ海及び南シナ海については、一方的な現状変更の試みが継続する状況に関して、深刻な懸念を共有すると表明し、状況の改善に向け建設的な行動を取ることを参加国に呼びかけた。また、茂木外務大臣は、南シナ海問題については、航行及び上空飛行の自由を始めとする、UNCLOSに反映された国際法上の正当な権利が尊重されるべきことを強調し、ASEANの国々によるUNCLOSに基づく法的立場の表明を支持した。さらに、茂木外務大臣は、COCは、第三者の権利を害するものであってはならず、また、UNCLOSに合致する必要があることを述べた。昨今の香港情勢については、茂木外務大臣から、国家安全維持法の制定及びその後の運用を含む一連の動向に重大な懸念を強めており、香港が「一国二制度」の下に自由で開かれた体制を維持し、香港市民や各国の国民・企業の自由と権利が尊重され、香港が民主的、安定的に発展していくことが重要であると述べた。

11月に開催された第15回EAS(テレビ方式)ではインド太平洋の在り方及び政治・安全保障について議論が行われた。菅総理大臣は、ASEANが発出した「インド太平洋に関するASEANアウトルック(AOIP)」には、日本が推進する「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」と多くの本質的な共通点を有しており、日本はAOIPを全面的に支持すると表明するとともに、各国にも支持を呼びかけた。また、日・ASEAN首脳会議では、菅総理大臣は、AOIPとFOIPに沿って、日本とASEANが具体的なプロジェクトを進めていくことを確認できたことに言及し、「インド太平洋国家」である日本として、地域の平和と繁栄への取組を引き続き主導していく考えを表明した。さらに、菅総理大臣は、日・ASEAN首脳会議に続けて設立を発表したASEAN感染症対策センターを力強く後押しし、ASEAN各国への医療物資・機材の供与や技術協力なども進めていくと発言した。

地域情勢について、菅総理大臣から、地域では法の支配や開放性とは逆行する動きが起きていることを指摘し、東シナ海では、日本の主権を侵害する活動が継続、南シナ海では、弾道ミサイル発射や地形の一層の軍事化などの緊張を高める行動や国連海洋法条約に整合しない主張が見られると述べた上で、南シナ海において、航行及び上空飛行の自由を含むUNCLOS上の正当な権利が尊重される必要があり、「南シナ海に関する行動規範(COC)」は、UNCLOSに合致し、全ての利害関係国の正当な権利と利益を尊重すべきであると発言した。また、菅総理大臣は、南シナ海の現状について各国と深刻な懸念を共有するとともに、法の支配と平和的手段の重要性を改めて強調した。会議では、多くの国が、航行及び上空飛行の自由や、UNCLOSを始めとする国際法に従った紛争の平和的解決の重要性に言及した。また、現場における最近の情勢への懸念を表明した上で、非軍事化と自制の重要性に言及した国が複数あった。また、香港情勢について、菅総理大臣から、国家安全維持法の制定など、一連の動向に重大な懸念を有しており、香港が一国二制度の下に自由で開かれた体制を維持し、香港市民や各国の国民・企業の自由と権利が尊重され、民主的、安定的に発展していくことが重要であると述べた。

北朝鮮について、菅総理大臣は、北朝鮮による全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルのCVIDの実現に向け、「瀬取り」対策を含め、国連安保理決議の完全な履行が不可欠であると述べた。さらに、拉致問題の早期解決に向け、引き続きの理解と協力を求めた。これに対し、参加国から、完全な非核化及び対話を通じた平和的解決の重要性、ミサイル発射への非難や国連安保理決議の遵守の重要性について言及があった。

(7)日中韓協力

日中韓協力は、地理的な近接性と歴史的な深いつながりを有している日中韓3か国間の交流や相互理解を促進するという観点から引き続き重要である。また、世界経済で大きな役割を果たし、東アジア地域の繁栄を牽引する原動力である日中韓3か国が、協力して国際社会の様々な課題に取り組む観点からも、大きな潜在性を秘めた協力分野の一つである。

3月には、新型コロナに関する日中韓外相テレビ会議が実施され、日本から茂木外務大臣、韓国から康京和(カンギョンファ)外交部長官、中国から王毅(おうき)国務委員兼外交部長が参加した。茂木外務大臣から、新型コロナの対応には、この地域の平和と安定に責任を有する3か国の協力が重要であると述べ、中韓両国からも3か国協力の重要性について同意が得られた。また、茂木外務大臣から、事態を終息させるためには、3か国の保健当局の協力が重要であり、早期に保健大臣会合を開催すべきであると述べ、5月には第12回日中韓三国保健大臣会合が開催された。さらに、人類が新型コロナに打ち勝った証(あかし)として、完全な形で2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を実施することについて、中韓からの支持を得た。

(8)アジア太平洋経済協力(APEC)(162ページ 第3章第2節2参照)

APEC(Asia-Pacific Economic Cooperation)は、アジア大洋州地域にある21の国・地域(エコノミー)で構成されており、各エコノミーの自主的な意思によって、地域経済統合と域内協力の推進を図っている。「世界の成長センター」と位置付けられるアジア太平洋地域の経済面における協力と信頼関係を強化していくことは、日本の一層の発展を目指す上で極めて重要である。

初のテレビ会議形式で開催された、2020年マレーシアAPEC首脳会議では3年ぶりに首脳宣言が採択された。また、ボゴール目標後のAPECの方向性を表す「APECプトラジャヤ・ビジョン2040」が採択された。首脳会議に出席した菅総理大臣は、ウィズコロナ・ポストコロナの経済成長に向け、デジタル化の推進と脱炭素社会の実現、自由貿易の推進と連結性の強化、包摂的な経済成長を特に重視することとして述べるとともに、新たなAPECのビジョンの実現に向け、積極的に貢献することを強調した。

(9)南アジア地域協力連合(SAARC)

SAARC28は、南アジア諸国民の福祉の増進、経済社会開発及び文化面での協力、協調などを目的として、1985年に正式発足した。2020年現在、加盟国はインド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、ブータン、モルディブ、アフガニスタンの8か国、オブザーバーは日本を含む9か国・機関で、首脳会議や閣僚理事会(外相会合)などを通じて、経済、社会、文化などの分野を中心に、比較的穏やかな地域協力の枠組みとして協力を行ってきた。日本は、SAARCとの間の青少年交流の一環として、これまで約3,615人を招へいしている。

24 2013年1月、フィリピン政府は、南シナ海をめぐる同国と中国との間の紛争に関し、国連海洋法条約(UNCLOS:United Nations Convention on the Law of the Sea)に基づく仲裁手続を開始した。比中仲裁判断は、2016年7月12日に、同手続において組織された仲裁裁判所が示した最終的な判断のこと。日本は、同日に外務大臣談話を発出し、「国連海洋法条約の規定に基づき、仲裁判断は最終的であり紛争当事国を法的に拘束するので、当事国は今回の仲裁判断に従う必要があり、これによって、今後、南シナ海における紛争の平和的解決につながっていくことを強く期待する」との立場を表明してきている。

25 COC:Code of Conduct in the South China Sea

26 ASEAN感染症対策センター:the ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases(ACPHEED)

27 JAIF:Japan-ASEAN Integration Fund

28 SAARC:South Asian Association for Regional Cooperation