6 大洋州

(1)オーストラリア

ア 概要・総論

オーストラリア政府は2017年11月に発表した外交白書において、今後10年のオーストラリア外交の指針として、開かれ、包摂的で、繁栄したインド太平洋地域の推進、保護主義への対抗、国際ルールの推進・保護などを掲げるとともに、日本を始めとするパートナーとの協力強化を打ち出した。2018年8月に、ターンブル首相からモリソン首相に交代した後も、この外交方針は引き継がれている。

地域が様々な課題に直面する中、基本的価値と戦略的利益を共有する日本とオーストラリアの「特別な戦略的パートナーシップ」の重要性はこれまで以上に高まっている。インド太平洋地域における、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化に向けた両国の戦略的ビジョンは広い範囲で一致しており、首脳の年次相互訪問や外相間の緊密な関係を基盤とし、国際社会の安定と繁栄に向けて、あらゆる分野での重層的な協力・連携を一層深化させている。さらに、日米豪、日米豪印といった多国間での連携及びパートナーシップも着実に強化されている。

両国は、TPPを始めとする自由貿易の推進に関してリーダーシップを発揮している。日本にとってオーストラリアは第5の貿易相手国、オーストラリアにとって日本は第2の貿易相手国であり、両国は、発効後6年目を迎えた日豪経済連携協定(EPA)及び2018年末に発効したTPP11協定に基づき、相互補完的な経済関係を更に発展させている。

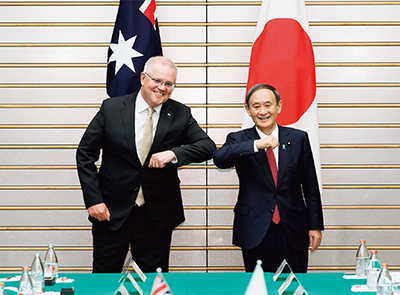

菅総理大臣就任後初めての外国首脳との電話会談となった9月のモリソン首相との日豪首脳電話会談では、両国が「特別な戦略的パートナー」として、相互補完的である両国間の経済関係を更に発展させていくことや、新型コロナの収束も見据え、「自由で開かれたインド太平洋」の実現、さらには国際社会全体の安定と繁栄のために協力を深めていくことのほか、地域の同志国との連携が重要であることを確認した。また、新型コロナ拡大以降、また菅政権発足以降、初の外国首脳の訪日となった11月のモリソン首相訪日に際し実施された首脳会談では、日豪間の安全保障・防衛協力を新たな次元に引き上げるべく交渉を続けてきた日豪円滑化協定が、大枠合意に至ったとの認識で一致し、経済については、WTO改革について、上級委員会改革、電子商取引のルール作りや「途上国」問題などにつき今後も協働していくこと、RCEPの署名を歓迎するとともに、早期発効に向け、日豪で緊密に連携し、主導的役割を果たすことで一致し、また、TPP11協定の着実な実施及び拡大に向けて引き続き協力することを確認した。

外相間では、茂木外務大臣が、10月に第2回日米豪印外相会合のため訪日したペイン外相との間で、外相会談を行った。安全保障協力については、これまでの協力の深化に加え、現代の新たな課題に対応できるよう、その裾野を広げる必要性について一致し、経済については、国際的な人の往来の再開も含め、新型コロナの拡大防止策と両立する形で両国の経済関係を発展させる方途について議論を行った。

なお、例年9月から3月まで、オーストラリアでは森林火災のシーズンとなっているが、2019年秋から発生した森林火災は過去最大規模となり、モリソン首相はその対応に追われ、日本からも2020年1月15日から2月8日まで緊急援助隊・自衛隊部隊の派遣と緊急援助物資(マスク)の提供などを行った(68ページ 特集参照)。

~日本政府による緊急援助隊派遣~

2019年9月以降、オーストラリア全土において過去最大級の森林火災が発生しました。2020年3月まで続いたこの火災により、33人の人命が失われたほか、3,100軒以上の家屋が損壊するなど、オーストラリア史上最悪と言われた2009年の森林火災の25倍以上の面積である約1,200万ヘクタール以上(関東甲信越全域より広域)で被害が発生しました。森林火災により、特有の生態系の中に生息するコアラなどのオーストラリアの固有動物も多数犠牲になり、損害は直接的なものだけで1,000億豪ドル(約7.6兆円)近くに達すると試算されています。また、森林火災の煙により港湾施設や建設現場が閉鎖され、この火災に関連して請求された民間保険金請求額は19億豪ドルに至り、この間の外国人観光客は10%から20%減少し、観光の逸失利益は45億豪ドルと試算されました。

オーストラリア政府は、森林火災への対応の支援に当たらせるため、同国史上初めて3,000人の陸軍予備役部隊の強制招集を行い、国防軍は、最大約6,500人態勢で、輸送、住民退避、補給といった各種支援を実施しました。

また、被災者などの経済的な支援のために、2020年から2年間で少なくとも20億豪ドルの基金を管理する国家森林火災復興庁を設立したほか、被害が大きい42の自治体に合計で6,000万豪ドルの支援を行いました。このほかにも、被災者のメンタルヘルス支援のために7,600万豪ドル、被災地産業支援のために5,000万豪ドル、観光産業のために7,600万豪ドルの支援などを決定しました。

加えて、森林火災の原因や政府の対応などを評価するために王立委員会を設置しました。

この森林火災に対応するために、日本のほか、米国、カナダ、ニュージーランドなどが、オーストラリアに支援の手を差し伸べました。

日本政府は、国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づき、1月15日に、自衛隊員及び自衛隊C-130H輸送機2機を派遣し森林火災への対応の支援に当たることや、国際協力機構(JICA)を通じて、防塵(ぼうじん)マスクといった緊急援助物資を供与することを決定しました。これを受け、自衛隊員約70人及び輸送機2機が、車両及び消火器材延べ約11トン、また、オーストラリア軍人、消防士及び被災者など延べ約600人の輸送を行いました。差し迫った脅威が緩和し、自国軍のみで対応が可能となったとのオーストラリア政府の判断を尊重して、自衛隊は、2月8日に活動を終了しました。日本の支援についてはオーストラリアの主要テレビ局でも報道され、各局の記事はニュースとしては異例の閲覧数を記録し、オーストラリア国民から多数の好意的なコメントが寄せられました。

このほか、気象庁は、2019年11月から2020年1月末まで気象衛星ひまわりによる観測画像とデータの提供を続けました。また、日本の民間企業も、合計約500万豪ドルをオーストラリア政府などに寄付し、対応に寄与しました。今回の支援は、両国の友好関係を強く印象付けるものとなりました。

(写真提供:防衛省)

(写真提供:防衛省)

イ 安全保障分野での協力

インド太平洋地域の平和と繁栄の確保に向け、日本とオーストラリアは引き続き安全保障分野の協力を着実に強化・拡大させている。

オーストラリアとの間では外務・防衛閣僚協議がこれまで8回開催され、地域の安定と繁栄に積極的に貢献する意思と能力を有する日豪間の安全保障・防衛協力の重要性を踏まえ、その推進のため、協議を行っている。11月の日豪首脳会談において、両首脳が大枠合意に至ったとの認識で一致した日豪円滑化協定については、早期署名に向け、残りの必要な作業を加速させている。また、情報通信や重要鉱物資源などの分野において、経済安全保障上の協力を強化していくこととしている。加えて、共に米国の同盟国である両国は、日米豪の連携の更なる強化に引き続き取り組んでいる。

ウ 経済関係

2018年12月に発効したTPP11協定を日本とオーストラリアが主導したことに示されるように、両国はRCEP協定を含む地域の自由貿易体制の推進について緊密に連携し、リーダーシップを発揮している。日本とオーストラリアの間では、日本が主に自動車などの工業品をオーストラリアに輸出し、また、オーストラリアが主に石炭や天然ガスなどのエネルギー資源や牛肉などの農産物を日本に輸出するという相互補完的な経済関係が、長年にわたり着実に発展してきている。近年では、水素関連の取組などの新しい協力も進んでいる。新型コロナの感染拡大以降は、日豪間のモノや資金、人の移動が停滞していることから、感染拡大防止策と両立する形で両国の経済関係を発展させる方途につき、両国間で議論を行っている。

エ 文化・人的交流

オーストラリアには約40万人に上る日本語学習者(世界第4位)や100件を超える姉妹都市など、長年培われた親日的な土壌が存在する。新型コロナの感染拡大による往来の制限が実施されるまで、青少年を含む人的交流事業であるJENESYS及び新コロンボ計画による日豪間の相互理解の促進、若手政治家交流など、両国関係の基盤強化のための各種取組が行われてきた。2020年に開始40周年を迎えた日豪ワーキングホリデー制度についても、引き続きその適切かつ着実な運用に取り組んでいく。

オ 国際社会における協力

両国は、国際社会の平和と安定に積極的に貢献するため、幅広い分野での協力を強化してきている。特に、海洋安全保障、北朝鮮の核・ミサイル開発といったインド太平洋地域が直面する諸課題に関する協力を深めてきている。オーストラリアは、東シナ海を含む日本周辺海域における警戒監視活動にフリゲート艦「アランタ」を派遣し、10月下旬以降、国連安保理決議により禁止されている北朝鮮船籍船舶の「瀬取り」を含む違法な海上活動に対して、2018年以降4度目の艦艇による警戒監視活動を行った。また、オーストラリアは、9月下旬から10月下旬の間、在日米軍嘉手納(かでな)飛行場を使用して、2018年以降7度目となる航空機による警戒監視活動を行った。

(2)ニュージーランド

ア 概要・総論

日本とニュージーランドは、民主主義、市場経済などの基本的価値を共有し、長年良好な関係を維持している。近年、「戦略的協力パートナーシップ」の下、経済、安全保障・防衛協力、人物交流を含む二国間協力の強化に加え、地域や国際社会の課題についても協力関係を強化している。10月の総選挙では、アーダーン首相率いる与党・労働党が緑の党との協力合意(閣外協力)を成立させ、新政権が発足した。

イ 要人との電話会談

世界的に新型コロナの感染が拡大する中、首脳・外相レベルの電話会談を通じ、新型コロナへの対応や太平洋島嶼(とうしょ)国地域における両国の協力、地域情勢などについて緊密な意見交換を行ってきている。11月、菅総理大臣は、再任したアーダーン首相と首脳電話会談を実施し、両国がインド太平洋地域において共通の価値に立脚した重要な「戦略的協力パートナー」であり、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた取組、WTO改革、TPP11協定やRCEP協定などを通じた自由で公正な経済秩序の拡大、安全保障といった分野での協力を促進していくことを確認した。

外相間では、茂木外務大臣は、ピーターズ外相と外相電話会談を3回(4月、6月及び9月)実施し、新型コロナへの対応などについて意見交換を行い、両国の「戦略的協力パートナーシップ」の下で地域情勢も含め引き続き連携していくことで一致した。また、11月に就任したマフタ新外相と12月に外相電話会談を行い、両国関係の強化と国際場裡での協力を引き続き推進していくことを確認した。

ウ 経済関係

両国は、相互補完的な経済関係を有しており、2018年12月に発効したTPP11協定の着実な実施や、RCEP協定やWTO改革など自由貿易体制の推進について緊密に連携している。また、食料・農業分野においては、2014年から2018年まで実施された日本の酪農の収益性を向上させることを目的とした「ニュージーランド・北海道酪農協力プロジェクト」に続き、北海道内の羊産業の活性化を目的とした「ニュージーランド・北海道羊協力プロジェクト」が2018年に開始されている。

エ 文化・人的交流

日・ニュージーランド間の青少年などの人的交流は、人的交流事業であるJENESYSを通じ、新型コロナの感染拡大による往来の制限がなされるまで実施され、2019年までの累計で1,100人を超えている。また、44の姉妹都市関係により長年培われた人的交流の土壌があり、青少年間の相互理解促進を目的とした姉妹都市間のネットワーク化が進んでいる。さらに、ラグビー及びボートを通じて日本の学生の英語教育を支援するニュージーランド政府主催事業「Game on English」が行われている。

オ 国際社会における協力

両国は、国連の場を含む国際場裡で国際社会の平和と安定のために緊密に協力している。特に、国連安保理決議により禁止されている北朝鮮船籍船舶の「瀬取り」を含む違法な海上活動に対して、ニュージーランドは、10月に在日米軍嘉手納飛行場を使用して、2018年以降3度目となる航空機による警戒監視活動を実施した。また、EAS、ASEAN地域フォーラム、アジア太平洋経済協力(APEC)、太平洋・島サミットなどの地域協力枠組みにおける協力や、太平洋島嶼国地域において経済開発面での協力を行うなど、地域の安定と発展のために積極的な役割を果たしている。

(3)太平洋島嶼国

ア 概要・総論

太平洋島嶼国は、日本と太平洋によって結ばれ、歴史的なつながりも深く、国際場裡での協力や水産資源・天然資源の供給においても重要なパートナーである。また、太平洋の中心に位置することから、「自由で開かれたインド太平洋」の要としてもその重要性が高まっている。日本は、1997年から3年に一度、太平洋・島サミット(PALM)を開催してきている。2020年2月には、2021年の第9回太平洋・島サミット(PALM9)に向けた準備の一環として太平洋島嶼国地域との協力に係る高級実務者間の意見交換が東京で行われた。本件会合では、髙田太平洋島嶼国地域担当大使及びソロモン・ナウル外務貿易次官が共同議長を務め、太平洋島嶼国・地域から高級実務者が出席し、同地域との協力に係る率直な意見交換が行われた。また、10月にオンライン形式で開催された太平洋・島サミット中間閣僚会合では、茂木外務大臣がコフェ・ツバル法務・通信・外務相と共同議長を務め、2018年に行われた第8回太平洋・島サミット(PALM8)のフォローアップを行った。さらに、2021年のPALM9の成功に向け、引き続き緊密に連携していくことが確認された。

イ 太平洋島嶼国協力推進会議

2020年には、木原稔総理大臣補佐官及び和泉洋人総理大臣補佐官の下で、関係省庁局長級から構成される「太平洋島嶼国協力推進会議」の第4・5・6回会合が実施され、対太平洋島嶼国政策強化の具体策について議論するとともに、2021年に開催予定の第9回太平洋・島サミット(PALM9)に向けて、関係省庁が引き続き連携しつつオールジャパンで取組を進めていくため、更に議論を行っていくことが確認された。

ウ 要人との会談など

2月、中山外務大臣政務官は、官民合同経済ミッションを率いてフィジーを訪問し、バイニマラマ首相やセルイラトゥ外相などと会談を実施した。7月、中山外務大臣政務官はマタイトンガ駐日フィジー共和国大使、マツタロウ駐日パラオ共和国大使及びマンギシ駐日トンガ王国大使と懇談を行った。

8月、茂木外務大臣はパプアニューギニアを訪問し、マラペ首相と会談を行った。同会談では、茂木外務大臣から医療物資・機材物資を含めた保健医療体制強化のための10億円以上の支援や新型コロナの影響を受けているPNG経済の早期回復や財政支援などの支援について言及したのに対し、マラペ首相から日本の力強い支援に謝意の表明があった。また、「日本とパプアニューギニアとの間の二国間関係の更なる促進のための意図表明文書」に署名した。12月、中西哲外務大臣政務官はミクロネシア、フィジー、マーシャル、パラオ、サモア及びトンガの駐日大使と飯倉公館において昼食会を開催し、意見交換を行った。また、2020年に日本とフィジーの外交関係樹立50周年を迎え、10月に在フィジー日本国大使館主催の大型文化行事がフィジーで実施され、中西外務大臣政務官から祝辞のビデオメッセージを発出した。

エ 文化・人的交流

2018年のPALM8で表明した人的交流・往来の活性化強化の一環として、JENESYSを通じた大学生などとの人的交流を実施した。また、2016年度から太平洋島嶼国の若手行政官を対象とした太平洋島嶼国リーダー教育支援プログラム(Pacific-LEADS)を開始しており、現在はSDGsグローバルリーダーとして、これまで継続して島嶼国の若手行政官を国内の大学院で受け入れている。