第2節 日本の国際協力(開発協力と地球規模課題への取組)

2023年は、国際社会がロシアによるウクライナ侵略、中東情勢、地球規模課題が相まった複合的危機に直面する中で、「人間の尊厳」が守られる世界の実現が一層の課題となるとともに、「グローバル・サウス」と呼ばれる途上国・新興国が存在感を増した1年であり、こうした諸課題に対応するための開発協力の重要性が改めて認識された。

1 開発協力

(1)開発協力大綱と日本のODA実績

ア 開発協力大綱の改定

6月、日本の開発協力の新たな方向性を示す「開発協力大綱」を閣議決定した(252ページ 特集参照)。1992年以降、2003年、2015年に続く8年ぶりの改定の背景には、国際社会が歴史的な転換期にあることが挙げられる。すなわち、国際社会が複合的危機((1)気候変動や感染症などの地球規模課題の深刻化と持続可能な開発目標(SDGs)達成の遅れ、(2)既存の国際秩序への重大な挑戦とサプライチェーンを含む分断リスクの深刻化、(3)これらが連動した開発途上国経済への打撃や人道危機の発生など)に直面しており、こうした危機の克服のため、開発協力の果たす役割はますます重要となっている。

また、一部の開発途上国で債務問題が深刻化するなど、国際社会全体において透明かつ公正なルールに基づく開発協力が一層求められている。同時に、民間資金の流れが政府開発援助(ODA)1を含む公的資金を大きくしのぐ中で、民間企業や国際機関を始めとする、多様なアクターとの連携や新たな資金動員を通じて、開発効果を最大化することがますます求められている。

こうした背景を踏まえ、日本は開発協力大綱を改定し、日本の開発協力の新たな方向性を示すこととした。新たな大綱の下で、開発途上国への関与を一層強化し、外交の最も重要なツールの一つである開発協力を従来以上に効果的・戦略的に活用していく。

6月、日本の開発協力の新たな方向性を示す「開発協力大綱」が閣議決定されました。見直しの主なポイントは以下のとおりです。

新たな時代の「人間の安全保障」を指導理念として掲げ、一人ひとりが尊厳を持って幸福に生きることができるよう、個人の保護と能力強化といった「人への投資」に取り組み、様々な主体間の「連帯」を柱に据えました。

また、開発途上国を中核に様々な主体を巻き込み、新たな解決策や社会的価値を共に創り上げるという「共創」を新たに掲げました。こうした価値を日本にも還流させつつ、日本と開発途上国の次世代を担う人材を育てていくことにより、日本自身の経済・社会課題の解決や経済成長につなげていくことも目指していきます。

第一に、複合的危機の時代において、「質の高い成長」がますます重要になっています。これを踏まえ、経済成長の基礎・原動力確保のための協力を行っています。また、今日開発途上国が直面する課題である、食料・エネルギー安全保障などの経済社会の自律性・強靭(じん)性の強化や、デジタルなどの新たな課題への取組を強化していきます。

第二に、こうした「質の高い成長」の前提である、開発途上国の社会の安定などに資する、法制度整備支援、グッド・ガバナンス(良い統治)の実現、人道支援・平和構築、海洋保安能力強化などに取り組んでいきます。また、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」のビジョンの下、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化に開発途上国と共に取り組んでいきます。

第三に、「質の高い成長」と密接に関わる地球規模課題への対応です。気候変動など地球規模課題は脆(ぜい)弱な立場の開発途上国に特に深刻な影響を及ぼしています。持続可能な開発目標(SDGs)の進捗に遅れが生じていることを踏まえ、特に、気候変動(開発途上国の緩和・適応の対応能力向上)・環境、保健(ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の推進)、防災、教育といった分野の取組を加速化していきます。

第一に、様々な主体との「共創」による開発効果の最大化です。民間企業、公的金融機関、他ドナー(開発協力の目的・理念を共有する国々)、国際機関・国際開発金融機関(MDBs)など様々なパートナーとの連帯の強化を示しました。民間資金動員型ODAやJICA海外投融資を始めとする公的資金の戦略的活用を通じ、インパクト投資1など持続可能な社会を実現するための金融(サステナブルファイナンス)を後押しし、また、開発途上国の人材育成や法制度整備支援などビジネス環境の整備などに努めていきます。

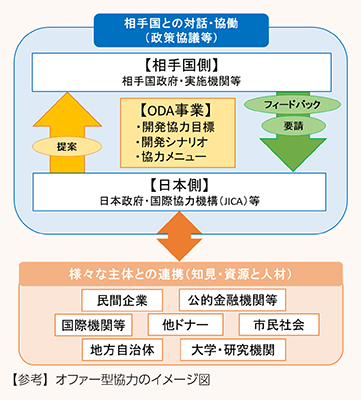

第二に、オファー型協力などによる戦略性の強化です。オファー型協力は、日本の強みをいかした魅力的な協力メニューを積極的に提案し、相手国との対話と協働を通じて案件形成を行うものです。日本の外交政策に照らし戦略的に取り組む分野を選定・公表することにより、予見可能性を高めることで、様々な主体の案件参画を促します。

第三に、日本のODAの制度改善です。「柔軟性・効率性」及び「迅速性」をキーワードに、包括的な協力パッケージの提案や所得水準が相対的に高い国々への無償・技術協力の活用による関与強化、民間に合わせた意思決定の迅速化、緊急人道支援の支援手法の改善など、時代に応じた制度改善に不断に努めていきます。

1 投資収益の確保にとどまらず、社会課題を考慮し、経済社会全体の便益に寄与する環境・社会的な効果(「インパクト」)の創出を意図する投資(出典:金融庁ウェブサイト(https://www.fsa.go.jp/news/r4/singi/20221025.html)を加工して作成)

イ 日本のODA実績

2022年の日本のODA実績2については、「贈与相当額計上方式」3によると、対前年比0.8%減の約174億9,994万ドルとなった。これは経済開発協力機構・開発援助委員会(OECD/DAC)4メンバーの中では、米国、ドイツに次いで第3位である。この計上方式での対国民総所得(GNI)5比は0.39%となり、OECD/DACメンバー中第16位となっている(出典:OECDデータベース(OECD.Stat)(2023年12月))。

(2)2023年の開発協力

2023年、日本は以下アからエを中心に取り組んだ。

ア ウクライナ支援とグローバル・サウス支援、及び人道危機への対応

日本はこれまで、ウクライナ及びその周辺国など影響を受けた関係国に対し、人道、財政、食料、復旧・復興の分野で、総額76億ドルの支援を表明し、着実に実施してきている。ロシアによるウクライナ侵略開始直後から、ウクライナ避難民向けの医療・保健、水・衛生、シェルター、食料、女性・子どもの保護などの人道支援を行い、財政支援も迅速に実施してきた。また、ロシアによる攻撃により多くのエネルギー・インフラ施設が破壊され、各地で大規模な停電が発生していることを受け、9月に越冬支援として、キーウ市において50万人が裨(ひ)益する大型変圧施設2基を、国連開発計画(UNDP)6経由で供与した。アフリカを含むグローバル・サウスの国々では、ロシアによるウクライナ侵略の影響も受けたインフレの拡大、サプライチェーンの混乱などにより、食料不安・不足が深刻化し、人道危機の更なる悪化に曝(さら)されている。これに対しグローバルな食料安全保障への対応として二国間及び国際機関や日本の非政府組織(NGO)経由での食料支援や生産能力強化支援などを行っている。

パレスチナ・ガザ地区の情勢は一層深刻化しており、日本はパレスチナに対する総額約7,500万ドル7の人道支援のほか、独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じたテントや医療消耗品などの物資支援を実施した。

このように世界の人道状況が悪化する中で、12月にジュネーブで第2回グローバル難民フォーラム(GRF)8が開催され、共催国である日本からは、上川外務大臣が出席した。上川外務大臣からは、難民・避難民一人一人の夢を実現できることこそ、日本が心に描くべき未来の展望であると述べ、難民・避難民への対応において「女性・平和・安全保障(WPS)9」の考え方が不可欠であると指摘し、人道状況の悪化を食い止めるため、国際社会の団結と協力強化を呼びかけた。また、上川外務大臣から、ドナー(援助)国、受入国、国際機関などが連携するためのプラットフォームとして、「人道・開発・平和の連携(HDPネクサス)10」のマルチステークホルダー・プレッジ(宣言)を打ち出したことについて述べ、HDPネクサスの取組をアフリカにおいて拡大していると説明した。

イ 「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現

世界の活力の中核であるインド太平洋地域及びビジョンを共有する幅広い国際社会のパートナーと共に「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」を実現するため、引き続き、ODAを戦略的に活用しながら具体的な取組を進めている。

日本は従来、地域の連結性強化のための「質の高いインフラ」整備、法制度整備支援、債務管理・マクロ経済政策分野の能力強化、海上安全の確保のための海上法執行機関の能力強化(巡視船艇や沿岸監視レーダーなどの機材の供与、人材育成など)を実施しており、引き続きこれらを推進していく。

とりわけ、質の高いインフラの整備は、FOIP実現に向けた重要な基礎である。この点、2019年のG20大阪サミットで承認された「質の高いインフラ投資に関するG20原則」に含まれる、開放性、透明性、ライフサイクルコストを考慮した経済性、債務持続可能性などの諸要素を確保し、これらを国際スタンダードとして引き続き普及・実施していくことが重要である。2023年3月に発表されたFOIPのための新たなプランでは、FOIPを実現するための取組を強化することとし、2030年までにインフラ面で官民合わせて750億ドル以上の資金をインド太平洋地域に動員し、各国と共に成長していくことを発表した。

また、2022年6月のG7エルマウ・サミットで立ち上げられた、質の高いインフラ投資を促進するためのイニシアティブである「グローバル・インフラ投資パートナーシップ(PGII)11」に関し、2023年5月のG7広島サミットでは、日本、米国、欧州委員会による共催の下、民間セクターも参加するPGIIに関するサイドイベントを開催し、G7は、多様な主体と連携しながら、開発途上国におけるインフラ投資への民間資金の動員に取り組むことを表明した。

ウ 地球規模課題への取組

日本は、6月に閣議決定された新たな開発協力大綱において、新しい時代の人間の安全保障の理念を指導理念として位置付け、SDGsの達成を含む地球規模課題の解決に向けた取組を進めている。引き続き、人道支援を含む、保健、食料、栄養、ジェンダー、教育、防災、水・衛生、気候変動・地球環境問題などの分野における「人間中心の国際協力」を積極的に進めていく。これに際しては、日本の国際協力NGOとの連携も活用しつつ、顔の見える開発協力を推進する。また、人道危機が長期化・多様化する中、人道と開発に加えて紛争の根本原因への対処を強化し、平和の持続のための支援を行うHDPネクサスの理念に基づいて、難民・避難民支援を含む人道支援、貧困削減・経済社会開発、平和構築・国造り支援を推進していく。

エ 日本経済を後押しする外交努力

開発途上国の発展を通じて日本経済の活性化を図り、共に成長していくための取組を推進している。

具体的には、今後、新たな開発協力大綱で打ち出した、日本の強みをいかした魅力的なメニューを提案するオファー型協力や、民間資金動員型ODAなどを活用した官民連携を促進していく。また、日本の優れた技術を開発途上国の開発に活用するため、官民連携型の公共事業への無償資金協力などを通じ、日本企業の事業権・運営権の獲得を推進し、さらに、貿易円滑化や債務持続性の確保といった、質の高いインフラ投資に資する技術協力を促進していく。加えて、中小企業を含む民間企業及び地方自治体の海外展開のため、JICAの民間連携事業による開発途上国の課題解決に貢献し得るビジネスモデルの調査・実証や製品・機材などの認知度の向上に係る支援を通じて、継続的な需要創出を図る。さらに、人材育成を通じて、ビジネス環境整備を推進し、企業の海外展開や投資促進に貢献していく。

(3)国際協力事業関係者の安全対策

世界各地での政情不安などを受けた治安の悪化や自然災害などのリスクに対して、国際協力事業関係者の安全を確保することは、開発協力を適正に実施する上で不可欠である。

外務省及びJICAでは、2016年7月にバングラデシュの首都ダッカで発生した襲撃テロ事件を受け設置した「国際協力事業安全対策会議」の最終報告(2016年8月発表)で策定された安全対策の実施に取り組み、国際協力事業関係者の安全対策の実効性を確保するための対応を継続・強化している。

(4)主な地域への取組

ア 東・東南アジア

東・東南アジア地域の平和と安定及び繁栄は、同地域と密接な関係にある日本にとって重要である。日本はこれまで、開発協力を通じ、同地域の経済成長や人間の安全保障を促進することで、貧困削減を含む様々な開発課題の解決を後押しし、地域の発展に貢献してきた。

中でも、東南アジア諸国連合(ASEAN)はFOIP実現の要であり、日本は、ASEANが抱える課題の克服や統合の一層の推進を支援している。2020年の日・ASEAN首脳会議で、「インド太平洋に関するASEANアウトルック(AOIP)12」がFOIPと本質的な原則を共有していることが確認されたことも踏まえ、日本は、AOIPの重点分野である海洋協力、連結性、SDGs、経済などに沿った日・ASEAN協力を引き続き強化していく考えである。日本ASEAN友好協力50周年の節目である2023年には、連結性強化の取組をハード・ソフトの両面で一層推進する「日ASEAN包括的連結性イニシアティブ」を発表した。これにより日本は、交通インフラ整備、デジタル、海洋協力、サプライチェーン、電力連結性、人・知の連結性といった幅広い分野で多層的な連結性強化を図り、技術協力により3年間で5,000人の人材育成を行うことを表明した。また、12月の日本ASEAN友好協力50周年特別首脳会議においては、共創による課題解決のための官民連携の新たな取組として、連結性強化、気候変動対策、中小零細企業・スタートアップ支援などのための民間投資を後押しすることにより、民・官合わせて5年間で350億ドルの資金がASEAN地域に動員されることを目指す方針を示した。

東・東南アジア地域は多くの日本企業が進出し、在留邦人の数も多いことから、保健・医療関連機材などの無償供与及び技術協力を通じた保健・医療システム強化などの新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)対策支援を集中的に行ってきた。また、新型コロナによる経済的影響を踏まえ、モンゴル及び東南アジアに対してこれまでに総額約4,000億円の財政支援円借款を供与した。ASEAN域内での新型コロナ対策支援の一環として、引き続きASEAN感染症対策センターの稼働に向けた支援を行っている。

さらに、自由で開かれた国際秩序を構築するため、日本のシーレーン上に位置するフィリピンやベトナムなどに対し、巡視船や沿岸監視レーダーを始めとする機材供与、専門家派遣や研修による人材育成などを通じて、海上法執行支援を積極的に実施している。そのほか、域内及び国内格差是正、防災、環境・気候変動、エネルギー分野など、持続可能な社会の構築のための支援についても着実に実施している。2019年には日ASEAN技術協力協定に署名し、日本は同協定に基づきASEAN共同体に対する技術協力を実施してきた。2023年には、国際公法や刑事司法、地場産業振興、地域保健システム強化などに関する研修を実施した。また、メコン地域に対しても、日・メコン協力の枠組みを通じて協力を行ってきており、引き続きメコン諸国の発展に貢献していく。

ミャンマーについては、2021年2月に発生したクーデター以降の人道状況悪化を受けて、国際機関やNGOなどを通じた、ミャンマー国民に直接裨益する形での人道支援(食料、医療用品など)を実施してきている。

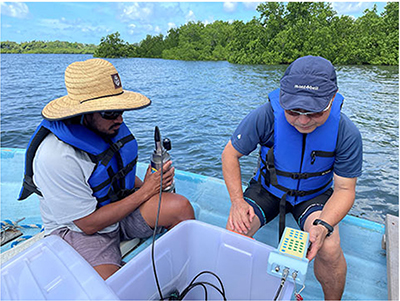

(9月、インドネシア 写真提供:JICA)

イ 南西アジア

南西アジアは、東アジア地域と中東地域を結ぶ海上交通の要衝として戦略的に重要な地域である。また、インドを筆頭に、今後、着実な経済成長や膨大なインフラ需要が期待されるなど、大きな経済的潜在力を有している。一方、同地域は、インフラの未整備、貧困、自然災害などの課題を抱えており、日本は、日本企業の投資環境整備や人間の安全保障の強化・推進も念頭に、ODAを通じ、課題の克服に向けた様々な支援を行っている。

巨大な人口を抱えるインドに対して、日本は、FOIPの実現に向け、連結性の強化と産業競争力の強化に資する運輸を始めとする経済社会インフラ整備の支援として、高速鉄道や複数の都市における地下鉄建設、海上道路建設などの支援を実施している。これに加えて、持続的で包摂的な成長への支援として、インド政府によるSDGs達成に向けた取組の支援や、植林などを通じた森林セクターの支援、水路の維持管理や営農支援などを通じた農業セクターの支援、医療体制の強化のための保健セクター支援などを実施している。バングラデシュでは、日本は、「ベンガル湾産業成長地帯(BIG-B)」構想及びFOIPのための新たなプランに基づき、「ベンガル湾からインド北東部をつなぐ産業バリューチェーン」というコンセプトの下、バングラデシュ国内及び地域の多層的な連結性向上やインフラ整備、投資環境の改善など、経済発展に寄与する支援を行っている。また、ウクライナ情勢などの影響により、輸送、食料、エネルギー価格などが高騰する中で歳出管理改善を目指す同国政府に対し、財政管理改革を後押しするための財政支援借款の供与を決定した。このほか、引き続き深刻な食料不安などに直面しているミャンマー・ラカイン州からの避難民に対し、食料支援、シェルター改修、水・衛生、保護、教育、生計向上分野などで約35億円の人道支援を実施した。また、避難民を受け入れている周辺のホストコミュニティに対しても、約22.5億円の生活向上支援を決定した。

日本は、2022年4月に政府が対外債務の一時的な支払停止を宣言するに至った経済危機により人道状況が悪化しているスリランカに対し、保健医療サービスの維持並びにその安定的提供のために50億円規模の支援を行った。また、感染性廃棄物管理改善(5.03億円)や病院における再生可能エネルギーを活用した電力供給安定化(12.3億円)の支援、及び北部州などの貧困・脆(ぜい)弱地域における漁民や女性などの生計向上のための支援を決定した。パキスタンについては、1月に洪水被害に関する支援国会合がジュネーブで開催され、日本は、2023年以降も、国内手続が完了することを前提に追加支援として、防災、保健、農業分野を含め約7,700万ドル規模の支援を行っていくことを表明した。その一環として、被災した女子小学校9校の改修支援(7.94億円)を決定した。

(10月、パキスタン・イスラマバード)

ウ 太平洋島嶼(しょ)国

太平洋島嶼国は、日本にとって太平洋で結ばれた「隣人」であるばかりでなく、歴史的に深いつながりがある。また、これらの国は広大な排他的経済水域(経済的な権利が及ぶ水域(EEZ))13を持ち、日本にとって海上輸送の要となる地域である。また、かつお・まぐろ遠洋漁業にとって必要不可欠な漁場を提供している。このため、太平洋島嶼国の安定と繁栄は、日本にとって非常に重要である。

太平洋島嶼国は、経済が小規模であること、領土が広い海域に点在していること、国際市場への参入が困難なこと、自然災害の被害を受けやすいことなど、小島嶼国特有の共通課題を抱えている。このような事情を踏まえ、日本は太平洋島嶼国の良きパートナーとして、自立的・持続的な発展を後押しするための支援を実施してきている。

特に、2021年7月の第9回太平洋・島サミット(PALM9)14において打ち出された五つの重点分野((1)新型コロナへの対応と回復、(2)法の支配に基づく持続可能な海洋、(3)気候変動・防災、(4)持続可能で強靭(じん)な経済発展の基盤強化、(5)人的交流・人材育成)に基づき、日本は、新型コロナ対策として、医療コンテナなどの供与を通じた保健医療体制の強化を実施している。これに加えて、広大なEEZを有する大洋州の海洋秩序を維持するための海上保安関連機材の供与や再生可能エネルギー導入を促進する送電系統の整備支援なども行っている。

さらに、2022年6月、太平洋島嶼国への支援を効果的かつ効率的に行うために各国のアプローチを調整するイニシアティブとして立ち上げられた「ブルーパシフィックにおけるパートナー(PBP:Partners in the Blue Pacific)15」にも参画し、オーストラリア、ニュージーランド、英国、米国、ドイツ、カナダなどと共に、太平洋地域とのパートナーシップとコミットメントの強化を確認している。特に日本は、気候変動などにおいて、太平洋島嶼国による地域の取組を支えていくこととしている。

(4月、パラオ 写真提供:JICA)

エ 中南米

中南米は、日本と長年にわたる友好関係を有し、約310万人の日系人が在住するなど、歴史的なつながりが深い。また、資源・食料の一大供給地域であると同時に、約6.25兆ドル規模の域内総生産を有する有望な新興市場である。一方、気候変動に伴う防災分野、保健・医療分野の脆弱性、貧困など、国際社会共通の課題において大きな開発ニーズを抱えており、日本は、各国の事情を踏まえ、様々な協力を行っている。

2023年、保健・医療分野では、ボリビアに対して、保健・医療セクターに係る公共サービスの継続・拡大及び脆弱層の保護のための制度改善を支援するために、日本政府は150億円を限度とする円借款の供与を決定した。また、自然災害に対する支援分野では、チリに対して、JICAを通じ、森林火災被害に対する緊急援助物資を供与した。

(6月、ボリビア・サンタクルス県)

気候変動・環境分野では、日本政府は、2022年にセントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、トリニダート・トバゴ及びバルバドスに対し、UNDPを通じた約14億円のサルガッサム海藻除去のための無償資金協力を決定した。さらに、2023年にドミニカ共和国に対しても同問題対応のための2億円相当の日本企業製品機材の無償供与を決定した。また、日本政府は、避難民を含むベネズエラ国民への民生支援の一環として、国際移住機関(IOM)16を通じて約3.5億円を供与し、同国における最も脆弱な立場に置かれている女性や青少年などに対し、保護活動及びシェルターの整備などの人道的支援を行い、また、情報アクセスの強化、地域コミュニティ及び人道支援団体などへの支援を行っている。また、非正規移民対策の一環として、2023年、グアテマラにおいて日米連携に基づく非正規移民対策に係るJICAと米国国際開発庁(USAID)17との連携協定への署名が行われた。

このほか、ハイチにおける治安状況の悪化により、国連安全保障理事会によるハイチ多国籍治安支援ミッションの派遣を承認する決議を受けて、日本は、ハイチ情勢の安定化に貢献するため、ハイチ国家警察の能力強化支援などへの約20億円の拠出のほか、コレラ対策のための約300万ドルの緊急無償資金協力や、食糧援助のための2億円の無償資金協力などを決定した。

また、日本は、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、チリとパートナーシップ・プログラムを交わし、中小企業支援、防災、警察制度などの分野において、三角協力18を通じて中南米諸国の人材育成を進めている。

オ 中央アジア・コーカサス

中央アジア・コーカサス地域は、ロシア、アジア、欧州に囲まれ地政学上の重要性を有するほか、東アジアと欧州を結ぶ輸送路であることから、この地域の発展と安定は、日本を含むユーラシア地域全体の発展と安定や連結性の要として重要である。日本は、中央アジア・コーカサス地域の諸国が法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持・強化するパートナーであることを踏まえ、2022年12月の「中央アジア+日本」対話・第9回外相会合において、中央アジアの持続可能な発展に向け、「人への投資」と「成長の質」などに重点を置いた新たな発展モデルに基づいて支援を行っていくことを表明した。

「人への投資」では、日本政府は、無償資金協力「人材育成奨学計画(JDS)19」により、将来指導者層になることが期待される若手行政官を日本の大学院に留学生として受け入れ、帰国後は政策の立案・実施において活躍する人材の育成を図っている。また、「成長の質」を重視した支援として、無償資金協力でタジキスタンで主要幹線道路の改修・車線拡張を行った結果、安全性が向上し物流が円滑化した。

これに加え、日本はアフガニスタンと国境を接する中央アジア地域に対し、国境管理能力強化に関する支援も実施している。

カ 中東・北アフリカ

欧州、サブサハラ・アフリカ及びアジアの結節点という地政学上の要衝に位置する中東・北アフリカ地域の平和と安定の確保は、日本のエネルギー安全保障のみならず世界の平和と安定のためにも重要である。こうした観点から日本は、同地域の平和と安定に向けた支援を行ってきている。

内戦の続くシリアに関しては、日本は困難に直面する全てのシリアの人々に人道支援を提供するとの支援方針の下、シリア及び周辺国に対して2012年以降総額約35億ドルの支援を行ってきている。さらに、将来のシリア早期復興を担う人材を育成するため、2017年以降、シリア人留学生136人を日本に受け入れている。

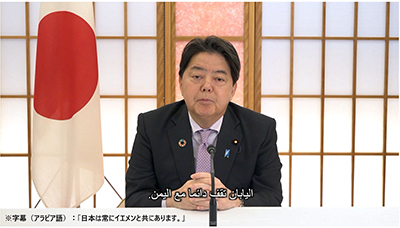

厳しい人道状況が継続するイエメンに対しては、日本は2015年以降、合計約4億ドル以上の支援を実施してきた。2月の「イエメン人道危機に関するハイレベル・プレッジング会合」では、林外務大臣から、日本は引き続きイエメンの平和と安定に向け貢献していくとの決意を表明した。また、2023年は、国際機関とも連携し、特に人道ニーズが高い、食料、教育及び難民支援などの分野における人道支援に加え、中長期的な視点から、アデン港につながる道路の改修やJICA研修を通じた人材育成などの協力を行った。

アフガニスタンでは、2021年8月のタリバーンによるカブール制圧以降の深刻な人道危機の状況を踏まえ、基本的人道ニーズへの支援を含む保健・教育・食料分野などに関する人道支援を国際機関などと連携しながら実施している。また、2023年10月のアフガニスタン西部における地震被害に対しては、JICAを通じた毛布などの緊急援助物資供与を行ったことに加え、国際機関を通じた食料や保健などの分野における300万ドルの緊急無償資金協力や、ジャパン・プラットフォーム(JPF)20を通じた日本のNGOによる約146万ドルの被災者支援を実施した。

中長期的な中東地域の安定化のためには人材育成が不可欠である。一例として、エジプトでは、エジプト日本学校(EJS)における日本式教育、エジプト日本科学技術大学(E-JUST)など、未来の人材育成分野での協力にも力を入れている。

4月、岸田総理大臣がエジプトを訪問し、エルシーシ大統領との首脳会談で「カイロ地下鉄四号線第一期整備計画(III)」の1,000億円の円借款の供与に関する交換公文の署名式を行ったほか、食料安全保障強化や大エジプト博物館(GEM)21に関する協力など、日本のODAを通じた支援の着実な進展を確認した(164ページ コラム参照)。

2月のトルコ南東部を震源とする地震被害に対して、日本は発災直後からJICAを通じてトルコ及びシリアに緊急援助物資を供与し、トルコには国際緊急援助隊救助チーム、医療チーム、専門家チームを派遣して緊急援助活動を行った(261ページ コラム参照)。あわせて、自衛隊機により医療チーム用資機材を輸送し、パキスタンからトルコに災害救援物資を輸送する、北大西洋条約機構(NATO)22との調整・協力を通じたオペレーションを初めて実施した。また、国際機関及びJPF経由で日本のNGOを通じた緊急人道支援を実施した。さらに、7月の日・トルコ首脳電話会談において、岸田総理大臣は復旧・復興に向けた新たな支援策として、がれき処理や、医療機材・重機などの供与を目的とする総額50億円の無償資金協力の実施、被災地の復旧・復興を支援するための800億円の借款の供与、これらの資金協力と連携した、復興計画の策定支援、公共建築物の耐震補強技術支援、がれき処理を含む災害廃棄物の管理能力強化支援など、日本の知見をいかした技術協力を行うことを表明した。

─日本とトルコ 助け合いの100年─

2月6日、トルコ南東部を震源とする大地震が発生しました。日本は、地震発生の当日、トルコ政府の要請を受け、外務省、警察庁、消防庁、海上保安庁及び独立行政法人国際協力機構(JICA)の職員と民間関係者(構造評価専門家、医療関係者を含む。)計74人で構成される捜索・救助活動を行う国際緊急援助隊・救助チームを派遣しました。

また、2月10日から順次、外務省員、医師、看護師、薬剤師、技師、後方支援要員(宿舎や輸送手配などチームの円滑な活動を支える職員)、JICA業務調整員などで構成される国際緊急援助隊・医療チームとして一次隊(75人)・二次隊(65人)・三次隊(41人)の延べ181人を派遣しました。同医療チームは、2月16日から3月11日までの24日間にわたり、医療ニーズが高いトルコ南東部ガジアンテップ県オーゼリ郡に設営した野外病院で診療活動を実施しました。次いで、建築・免震・耐震技術などの専門家(国土交通省、民間コンサルタント、JICAなど)で構成される専門家チームも派遣しました。

震災時における医療支援というと、倒壊した建物から救助された被災者の人々の治療活動が真っ先に思い浮かぶかもしれません。しかし、地元の病院が被災して機能不全となったために、これまで通常の医療を受けていた人々に対する診療行為ができなくなってしまうことにも目を向ける必要があります。

このような状況に対応するため、今回、日本は史上初めて、手術や入院機能などを伴う「タイプ2」と呼ばれる世界保健機関(WHO)認証の緊急医療チームを派遣し、24時間態勢で計約2,000件の診療(入院17件、手術49件、X線検査361件などを含む。)を行いました。

医療チームメンバーの高い専門性、士気の高さ、丁寧な対応により、治療を受けた人々のみならず地元の人々からも感謝の言葉をいただきました。派遣当初は気温が氷点下となる厳しい気象条件の下での活動となりましたが、トルコの人々からの「日本人による診療であれば安心して受けられる」、「日本を信頼している」といった言葉や感謝の声に医療チーム全員が勇気付けられました。

トルコは親日国として知られ、両国は友好関係を強化してきましたが、その背景には、今回のような震災が発生した際にお互いに手を差し伸べてきたという長い歴史があります。トルコも日本と同様に地震多発国であり、1999年にトルコ北西部で発生した大地震の際も、日本は国際緊急援助隊の派遣、「日本村」と呼ばれた仮設住宅サイトの建設など、震災による被災者の支援を行いました。また、2011年に発生した東日本大震災では、トルコ政府は救助チーム32人を派遣し、宮城県内で約3週間救助活動を行ったほか、様々な支援を行ってくれました。この3週間に及ぶ救助チームの派遣は、各国・地域から派遣された支援・救助チームとしては最長の期間となりました。また、震災以外でも、イラン・イラク戦争時にテヘランにいた日本人の国外脱出のために、トルコ政府がトルコ航空機を派遣してくれたこともありました。

くしくも、2024年は日本とトルコの外交関係樹立100周年の年となります。両国関係は、まさに「まさかの時の友こそ真の友」とのことわざを体現する形で進展してきました。新たな100年においても、このような友好関係を基礎に日本とトルコの関係が一層進展してほしいと願っています。

(写真提供:JICA)

(写真提供:JICA)

キ アフリカ

アフリカは、54か国に約14億人の人口を擁し、世界の成長の原動力となり得る高い潜在性と豊富な天然資源により、引き続き国際社会の注目と期待を集めている。一方、貧困、脆弱な保健システム、テロ・暴力的過激主義の台頭など、様々な課題にも直面している。こうした中、日本は、二国間及び国際機関を通じた支援やアフリカ開発会議(TICAD)23などを通じて、長年にわたり、アフリカの発展に貢献してきた。

4月、スーダンで発生した武力衝突の影響で、同国及び周辺国で人道上の危機が発生した。国内の多くの地域で治安が悪化し、国内外の避難民は600万人以上に及んだ。これを受け日本は、国際機関を通じた緊急無償資金協力やJPFを通じたNGOによる避難民支援を実施し、スーダンにおける人道支援に取り組んだ。

また、5月に岸田総理大臣は、訪問先のガーナにおいて、サヘル地域とギニア湾沿岸諸国の平和と安定に寄与し、持続可能な成長を促進することを目的として支援を行っていくことを表明した。

2023年は、TICADが1993年に立ち上げられてから30年になることを記念し、8月にTICAD30周年行事「TICAD30年の歩みと展望」を東京で開催したほか、12月には、ニューヨーク国連本部においても、TICAD30周年行事を開催し、TICADのこれまでの成果や今後の在り方について率直な意見交換が行われた。日本は、これまで長きにわたり、アフリカの成長を推進するとのコミットメントを、アフリカに寄り添いながら具体化してきており、アフリカと「共に成長するパートナー」として、「人」に注目した日本らしいアプローチで取組を推進し、アフリカ自身が目指す強靭なアフリカを実現していく。

(5)適正かつ効果的なODA実施のための取組

ア 適正なODA実施のための取組

ODAの実施では、各段階で外部の意見を聴取し、その意見を踏まえた形で案件を形成することにより、透明性及び質の向上に努めている。ODA実施の事前調査開始前の段階では、開発協力適正会議を公開の形で開催し、関係分野に知見を有する独立した委員と意見交換を行い事業の妥当性を確認している。さらに、事業の実施後には、JICAは原則2億円以上の全ての事業について、事業の透明性を高める観点から、事後評価を実施している。JICAではその結果を「ODA見える化サイト」で公表しており(2023年9月30日時点で5,219件掲載)、10億円以上の事業については第三者による事後評価を行っている。また、外務省はODAの管理改善と説明責任の確保を目的として、第三者による政策レベルの評価(国別評価、課題・スキーム別評価など)及び外務省が実施する無償資金協力案件の事後評価を実施し、評価を通じて得られた提言や教訓をその後のODAの政策立案や事業実施にいかすように努め、その結果を外務省ホームページ上で公表している。

イ 効果的なODA実施のための取組

限られたODA予算を効率的に活用し、高い開発効果を実現するため、外務省は相手国の開発計画や開発上の課題を総合的に検討しつつ、開発協力大綱の重点政策を踏まえて、国ごとにODAの重点分野や方針を定めた開発協力方針を策定している。また、国別開発協力方針の別紙として事業展開計画を策定しており、個別のODA案件がどの重点分野につながっているかを一覧できるよう取りまとめている。これらの取組により、国ごとの開発協力の方針を明確にし、各枠組みの垣根を越えたより戦略的な案件の形成を実現している。

ウ ODAの国際的議論に関する取組

日本はODAに関する国際的な議論に積極的に貢献している。経済協力開発機構・開発援助委員会(OECD/DAC)ではODAを触媒とした民間資金の動員の促進や、気候変動問題に関する援助の在り方について議論が行われている。また、新興ドナーが行う開発途上国支援が、国際的な基準や慣行と整合する形で説明責任と透明性を持って行われるよう、OECD/DACとして相互学習の機会を設けるなどの働きかけを行っている。

エ ODAへの理解促進のための取組

開発協力の実施に当たっては国民の理解と支持が不可欠であり、このため外務省は効果的な情報の発信を通じて国民の理解促進に努めている。外務省ホームページやODA X(旧ツイッター)などのSNS、YouTube動画、メールマガジンなどを通じて、幅広い層を対象に、分かりやすい政策広報に取り組んでおり、開発協力ドキュメンタリー動画やテレビドラマなどを新たに制作した。さらに、32回目となる「グローバルフェスタJAPAN」を、対面・オンライン配信を併用したハイブリッド形式で開催、9月30日及び10月1日までの2日間で3万9,000人の来場・視聴者を得た。また、教育機関などで外務省員が講義を行うODA出前講座の実施など、積極的な開発協力への理解促進を図っている。海外に向けた広報としては、日本の開発協力に関する現地での報道展開を目指してODA現場での視察ツアーを実施するほか、英語や現地語などによる広報資料の作成も行っている。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sanka/page22_001633.html

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sanka/pagew_000001_00029.html

1 ODA:Official Development Assistance

開発協力を進めるための公的資金のうち、開発途上国の経済開発や福祉の向上に役立つことを主目的としたもの

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo.html

2 日本のODAの主な形態としては、無償資金協力、債務救済、国際機関等経由及び技術協力である贈与、政府貸付等、国際機関向け拠出・出資等がある。

3 「贈与相当額計上方式」(Grant Equivalent System:GE方式)は、経済協力開発機構・開発援助委員会(OECD/DAC)が標準のODA計上方式として2018年の実績から導入したものであり、政府貸付等について、贈与に相当する額をODA実績に計上するもの。贈与相当額は、支出額、利率、償還期間などの供与条件を定式に当てはめて算出され、供与条件が緩やかであるほど額が大きくなる。以前のOECD/DACの標準であった純額方式(供与額を全額計上する一方、返済額はマイナス計上)に比べ、日本の政府貸付等がより正確に評価される計上方式と言える。(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/100053766.pdf)

4 OECD/DAC:Organisation for Economic Co-operation and Development/Development Assistance Committee

5 GNI:Gross National Income

6 UNDP:United Nations Development Programme

7 2024年1月26日に発覚したUNRWA職員のテロへの関与疑惑を受け、1月28日、日本はパレスチナ支援の一部であるUNRWAへの資金拠出(3,500万ドル)を一時停止した。

8 GRF:Global Refugee Forum

9 女性・平和・安全保障(Women, Peace and Security:WPS):女性の保護に取り組みつつ、女性自身が指導的な立場に立って紛争の予防や復興・平和構築に参画することで、より持続可能な平和に近づくことができるという考え方。2000年、国連安全保障理事会(国連安保理)において、同理事会史上初めて、国際的な平和と紛争予防、紛争解決には女性の平等な参画や紛争下の性暴力からの保護、ジェンダー平等が必要であると明記した「女性・平和・安全保障(Women, Peace and Security:WPS)に関する安保理決議第1325号」が全会一致で採択された。

10 人道(Humanitarian)、開発(Development)、平和(Peace)の連携:人道支援と平行して、難民の自立支援や受入国の負担軽減のための開発協力を行い、さらに根本的な原因である紛争の解決・予防に向けた平和の取組を進めるアプローチ

11 PGII:Partnership for Global Infrastructure and Investment

12 AOIP:ASEAN Outlook on the Indo-Pacific

13 EEZ:Exclusive Economic Zone

14 PALM9:The Ninth Pacific Islands Leaders Meeting

15 太平洋島嶼国との協力に関する「ブルーパシフィックにおけるパートナー」外相会合については外務省ホームページ参照:https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/ocn/shin4_000112.html

16 IOM:International Organization for Migration

17 USAID:United States Agency for International Development

18 三角協力:先進国などが、開発途上国がほかの開発途上国に対して行う協力を人材、技術、資金、知識などを活用して支援すること

19 JDS(通称):The Project for Human Resource Development Scholarship

20 JPF(Japan Platform):特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム(JPF)は、2000年8月に設立されたNGO(特定非営利活動法人格取得は2001年5月)。海外での自然災害・難民発生などの際の日本のNGOによる迅速で効果的な緊急人道支援活動を目的として、NGO、経済界、日本政府が共同して設立した。

21 GEM:Grand Egyptian Museum

22 NATO:North Atlantic Treaty Organization

23 TICAD:Tokyo International Conference on African Development