3 中南米各国(カリブ諸国については上記2(3)を参照)

(1)メキシコ

メキシコは、自由、民主主義、法の支配といった価値を掲げ、国際社会においても指導的役割を果たしている。7月の大統領選挙では伝統政党に属さないロペス・オブラドール候補が歴史的な得票率での当選を果たし、連邦議会上下両院での過半数の議席を得て安定した政権基盤を獲得した。また、米国及びカナダとの北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉は、11月末に米・メキシコ・カナダ協定(USMCA)への署名で決着した。今後三か国での批准手続を経る必要があるため未発効ではあるが、メキシコ進出の日本企業にも影響を与える本協定の運用が注目される。

2018年は日本との外交関係樹立130周年の節目であり、河野外務大臣による2度の訪問やグアハルド経済相の訪日を始め、多数の要人往来を通じて緊密な政策対話が実現した。メキシコに進出する日本企業は約1,200社に達し、中南米地域最大の経済拠点となっている。また、日本とメキシコは連携してTPP11協定の署名発効に尽力するなど、共に環太平洋地域の自由貿易を主導している。

(2)中米(エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホンジュラス)

中米地域では、コスタリカやパナマが安定した民主主義の下で高い経済成長を達成する一方で、エルサルバドル、ホンジュラス、グアテマラの北部中米3か国は、治安問題等を原因とする移民の流出という問題を抱えている。また、ニカラグアでは、4月に社会保障改革を発端とした学生らによる抗議デモに対する治安警察の投入等により、多数の死傷者が発生した。その後もニカラグア政府による反政府派に対する一連の対応をめぐり、国際社会から懸念の声が挙がっている。

日本は中米諸国における民主主義定着の努力を支持しており、民主主義の諸原則に基づく問題の解決を求めている。また、中米統合機構(SICA)を通じた域内統合支援と域内各国の開発協力を軸に関係を強化している。

(5月8日、コスタリカ・サンホセ)

(3)キューバ

4月にラウル・カストロ議長の後任として、ディアスカネル国家評議会第一副議長が同議長に選出された。カストロ兄弟以外の国家評議会議長選出は初であるが、政権運営や政策に大きな変更はなく、対米関係の改善、外資誘致と国内産業の育成が課題となっている。

日本人移住120周年を迎えた2018年は、3月にJICAハバナ事務所が開設され、12月の第3回官民合同会議では投資協定の予備協議開始で一致するなど、伝統的に良好な二国間関係が進展した。

(4)ブラジル

2016年に前大統領の弾劾により政権を引き継いだテメル大統領は構造改革の努力を維持したが、2018年は5月のブラジル全土におけるトラック運転手のストライキの影響などから、経済の回復は鈍化した。政治面では汚職をめぐる問題が引き続き影を落とし、10月の大統領選挙の最有力候補とされたルーラ元大統領は収監により出馬がかなわなかった。代わって大統領選を制したのは、少数政党に所属し、既存の政治を批判したボルソナーロ候補であった。

ブラジルは、世界最大の日系社会の存在により、世界有数の親日国としても知られるが、日本人移住110周年に当たる2018年は、両国外相の相互訪問など多数の要人往来が実現した。5月にサンパウロを訪問した河野外務大臣は、ジャパン・ハウス サンパウロにおいて、国際社会の諸問題の解決に向けた連携を呼びかける政策スピーチを行い、日・中南米関係の新たな方向性を発信した。

~眞子内親王殿下のブラジル御訪問~

眞子内親王殿下は、ブラジル政府からの招待を受け、ブラジルの日本人移住110周年の機会に開催されたブラジル各地での記念式典等に出席されるため、2018年7月18日から28日まで、ブラジルの5州14都市を御訪問になりました。

ブラジルには200万人とも言われる日系人が住み、ブラジルの各界で活躍しています。また、日本国内にも約19万人の在日ブラジル人が居住し、ブラジルの海外コミュニティとしては米国に次ぐ規模とされています。このように、両国には特別な絆が存在します。その絆は110年前の1908年6月18日、日本の最初のブラジル移民船「笠戸丸」に乗船した781人がブラジルのサンパウロ州サントス港に到着してから始まったものです。

多くの日本人移住者にとって、慣れない異国の地での生活は苦労の連続でした。特に移民初期の戦前移住者にとっては全てが手探りの状態であり、例えば、移住者の殆(ほとん)どがマラリアで犠牲になった移住地の話、苦労して開拓した農地が空を覆い尽くすイナゴの大群の害に見舞われ辛酸をなめた話など、その苦労話は枚挙にいとまがありません。

そうした苦難の歴史の中で日本人移住者の心の支えの一つとなったのが、日本の皇室の存在と言われています。日本人移住者は、祖国への思いを皇室に重ね、その特別な思いは、次の世代にも、また、その次の世代にも、代々語り継がれてきたそうです。110周年という節目の年に、眞子内親王殿下がブラジルを御訪問になることとなり、ブラジルの日系社会の方々は、特別な機会として記念式典などの準備に熱心に取り組まれました。

その日系社会の方々の思いに応えるかのように、眞子内親王殿下は11日間の日程で広いブラジルを回り、各地で開催された記念の式典や行事に御臨席になりました。また、各移住地においては日本人移住者とその子孫の方々の労苦をいたわられるとともに現在の活躍に敬意を表されました。御訪問になった場所には、サンパウロ州内陸部の初期移住地(マリリア、プロミッソン、アラサツーバ等)や、「陸の孤島」「緑の地獄」とも言われたアマゾン地域のトメアス等、日本の皇族が初めて訪問された場所も含まれており、各地の日系社会の方々に大きな感動を与えました。

日本人移住110周年という両国関係の節目に眞子内親王殿下にブラジルを御訪問いただけたことは、今後の両国の友好関係を一層増進し、確固たるものとして次の世代につなぐ上で、真に時宜を得たものとなりました。

ブラジルに渡った日本人移住者を描いた小説「蒼氓(そうぼう)」は私が大学生の頃に読んだ小説でした。石川達三が書いたこの小説は、戦前に夢を抱いて日本からブラジルに渡った日本人移住者の蹉跌(さてつ)、絶望と希望を描いた作品で1935年に第1回芥川賞を受賞しています。大学生の頃には移住の歴史も知らなかったのであまりピンとこなかったものですが、2014年にサンパウロに着任してから改めて読み返してみて、この小説をもっと身近に感じることができました。

作者の石川達三自身が1930年に自ら移住者の監督者として移民船「らぷらた丸」に乗ってブラジルに渡航し、日本人農場やサンパウロで数か月過ごした経験を基にこれを書いています。NHKのドラマ「ハルとナツ・届かなかった手紙」などと共に、ブラジルへ渡った日本人移住者の想像を絶する苦労を知る貴重な史料です。

現在、ブラジルには推定190万人の日系人の方がいます。また、2018年は日本人ブラジル移住110周年記念の年でした。サンパウロで仕事をしていて感じることの一つは、日系人の皆さんのこれまでの苦労と活躍のおかげで日系人、日本人、日本企業、そして日本という国がブラジルで尊敬されていることです。日系の病院や福祉施設などに見られる日系人社会の団結と連帯にも感銘を受けますし、多くの日本人が忘れている日本らしさを日系人社会に感じることも少なくありません。

これに対して少しだけ恩返しするつもりで、CSR(企業の社会的責任)の一環として、サンパウロの日本祭り、ジャパン・ハウス サンパウロ、ブラジル日本移民史料館、リベルダージ(旧日本人街)清掃活動などへの支援を通じて日本とブラジルとの連帯、日系人社会を支援してきました。勿論(もちろん)それがめぐりめぐって自社のビジネスにつながってほしい、という期待はありますし、ありがたいことに、そういう「ウィン・ウィン」の関係も実現しています。

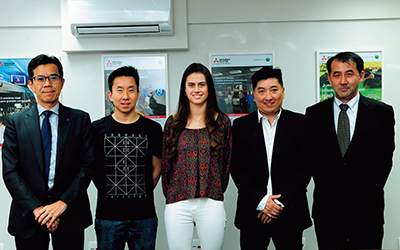

(写真提供:Sr.Gabriel Imakawa)

日系人社会にも勿論課題はあって、若い日系人の日系社会離れは深刻だと思います。若い世代の日系人の中には日本語を全く話さない若者も増えていますので、若い日系人との連帯・支援を考えました。2016年のリオ五輪が成功し、2020年の東京五輪は弊社が協賛していることもあって、「ブラジルから東京へ」を合言葉に、日系ブラジル人若手アスリートを応援しようと考えました。候補を探した結果、卓球の3選手のスポンサーとなり東京五輪に向けて支援することにしました。女子卓球のブルーナ・タカハシ選手、男子卓球のグスタボ・ツボイ選手は、普段から弊社のロゴをユニフォームにつけてプレイしてくれていますし、東京五輪でもブラジル代表として活躍してくれると期待しています。ウーゴ・オヤマ氏も女子卓球チームの監督としてやはり東京五輪を盛り上げて、日本とブラジルとの友好の証(あかし)となってくれるはずです。

2020年の東京五輪まで約1年半ですが、彼ら日系ブラジル人選手と日本選手が対戦することになったらどちらを応援しようか、などと考えるのは楽しい悩みです。

(5)アルゼンチン

自由で開放的な政策を推進するマクリ政権は、2018年春以降為替の急激な下落への対応から、IMFへの支援要請や大幅な利上げ等を行っており、経済運営が課題となっている。

日本との関係では、安倍総理大臣がアルゼンチンで開催されたG20サミットに出席した際、マクリ大統領と共に2018年の外交関係樹立120周年閉幕式に出席し、その機会に投資協定に署名するとともに、両国の関係を強化していくことで一致した。

(6)ペルー

3月に発足したビスカラ政権の下、ペルー経済は国内消費、投資、貿易の各分野で堅調な成長を維持している。一方で、ブラジル・オデブレヒト社による贈賄疑惑は引き続きペルー政界を揺るがせており、11月には最大野党党首のケイコ・フジモリ氏が3年間の拘留命令を受けた。

日本との関係では、8月の河野外務大臣のペルー訪問及び11月のAPEC会合の機会にそれぞれ外相会談を行い、二国間関係強化のみならず、国際場裏における課題解決のための連携で一致した。

(7)チリ

3月に4年ぶりに政権に就いたピニェラ大統領は、経済成長を促す経済政策を重視しつつ、教育・年金制度の改善等に取り組んでいる。日本との関係では、9月にアンプエロ外相が訪日したほか、11月のAPEC会合の機会に首脳会談及び外相会談が行われ、2019年チリAPECの成功に向けた協力や自由貿易の推進に向けた緊密な連携を確認した。

(8)ウルグアイ

バスケス政権は社会・教育・保健衛生政策を積極的に推進している。日本とは、投資協定による経済関係強化のほか、国際場裏でも緊密に連携している。12月には安倍総理大臣が日本の総理大臣としてウルグアイを初訪問し、バスケス大統領との間で貿易・投資の拡大に加え、スポーツ交流等を含む幅広い分野での二国間関係の強化を確認した。

(12月2日、ウルグアイ・モンテビデオ 写真提供:内閣広報室)

(9)パラグアイ

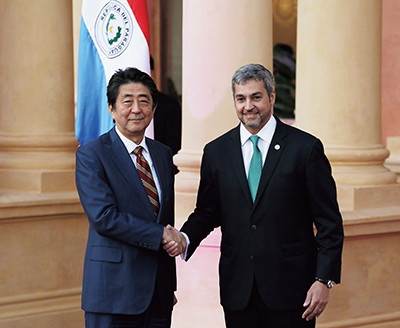

8月、前政権の自由開放的な経済政策を引き継ぐアブド・ベニテス政権が発足した。新政権発足前の6月にはカスティグリオーニ次期外相が訪日し、12月には安倍総理大臣が日本の総理大臣としてパラグアイを初訪問して、二国間関係の更なる強化を確認した。

(12月2日、パラグアイ・アスンシオン 写真提供:内閣広報室)

(10)コロンビア

コロンビア和平を実現したサントス大統領が去り、新たにドゥケ新大統領が選ばれた2018年は、改めてコロンビア和平プロセスの方向性に関心が集まった。日本との関係では、外交関係樹立110周年を迎え、8月のドゥケ新政権発足後直ちに外相の相互訪問が実現するなど緊密な関係を築いている。また、12月のトゥルヒージョ外相訪日の際には、租税条約への署名が行われた。

(11)ベネズエラ

2018年初めに任期満了に伴う大統領選挙に関する野党対話が決裂し、5月に主要野党が参加を拒否する中で大統領選挙が行われた。マドゥーロ大統領の再選という選挙結果に国際社会から非難が集まる一方で、国内の投資不足、ハイパーインフレなどの影響で多くのベネズエラ人が避難民として周辺国に流入し、避難民受入れが地域的課題となっている。日本としては、こうした情勢に懸念を表明し、ベネズエラにおける民主主義の回復を求めつつ、ベネズエラにおける民生支援や、周辺国における避難民支援を実施している。

(12)ボリビア

2006年以降、モラレス大統領による長期政権が継続しており、その間、豊富な鉱物資源を背景に、年平均5%程度の経済成長を達成してきた。二国間関係では、9月に佐藤外務副大臣がボリビアを訪問し、インフラ及び防災分野における協力に係る日本の無償資金協力の交換公文の署名等を行った。

(13)エクアドル

モレノ大統領が経済の自由化を進めるエクアドルは、8月にベネズエラの主導する米州ボリバル同盟からの脱退を表明し、自由貿易を推進する太平洋同盟との関係強化を図っている。日本との外交関係樹立100周年を迎えた2018年は、8月の河野外務大臣によるエクアドル訪問や9月のモレノ大統領訪日等の要人往来のほか、二国間租税条約が実質合意に至るなど二国間関係が進展した。

~さだまさし氏のエクアドル公演~

2018年は、日・エクアドル外交関係樹立100周年を記念し、両国において、文化事業を始めとする多くの事業が開催されました。その代表的な事業として、シンガーソングライターのさだまさし氏にエクアドルで公演いただき、その経験を基に執筆いただきました。

日本とエクアドルの国交関係樹立100年に当たる2018年夏に、NHKテレビ「今夜も生でさだまさし」の全世界向けの生放送と「さだまさしコンサート」を実現するために、僕は初めてエクアドルを訪ねました。生まれて初めての南米旅行でした。『田辺農園(エクアドルにあるバナナ農園)』の田邊正裕さん、外務省・大使館の皆さん、全日空の皆さんなど沢山の方々のご尽力のたまものでした。深夜2時近くになってホテルに辿(たど)り着いたのに野田駐エクアドル大使がわざわざお出迎えくださったのには感激しましたし、僕の部屋に湯沸かしや酸素ボンベ、また入浴剤やお茶までご用意くださったのは現地で頑張っている豊田通商スタッフの皆さん。細やかなご配慮に、ああ、同胞愛はこういう心遣いに顕(あらわ)れるのか、と感動しました。

赤道直下なのに夜は思いもかけず寒いと感じたのは首都『キト市』が標高2,800メートルの高さだからでした。世界遺産『キト市』は本当に美しい石畳の坂の町でした。想像していたよりずっと治安も良く、人々は穏やかで食べ物も美味しく豊かで、チョコレートの美味しさには驚きました。NHKの「生さだ」もエクアドル国営放送の全面協力のお陰で大成功。コンサートでは僕の歌う歌詞をスペイン語訳してスクリーンに映写してくださったため、現地の人にも日本人の「こころ」は伝わり、とても喜んで貰(もら)えました。

この旅でもう一つ忘れられないのはガラパゴス諸島サンタクルス島でコンサートをやったことです。現地のチャールズ・ダーウィン研究所のイスリエタ所長を始め、大使館の職員の皆さんの熱い努力の結果、500人ほどのお客様が集まってくださり、最後は感動のオールスタンディングオベーションを戴(いただ)きました。あの貴重な環境を護(まも)るために頑張っている人々の姿は未(いま)だに目に焼き付いて離れません。

僅か10日足らずでしたが想像を遙(はる)かに超えた素晴らしい旅になりました。アマゾン川の源流の深い森、澄んだ空気、透き通る青空、歴史も、深い文化もあり、人々は温かい。遠かったけれども日本に帰って来るなりまたすぐに帰りたくなる、赤道の国、遙かなるエクアドルはそんな国でした。外交関係樹立100周年。この出会いと、関わり合ってくださった全ての皆様に感謝します。忘れられないのは現地の方の一言「さださん、外交関係樹立200年目に是非また来て下さい」。はい。元気だったら必ず伺います。

(14)日系社会との連携

日系社会は、中南米諸国の親日感情の基礎を築いてきたが、移住開始から100年以上を経て世代交代が進んでおり、日本との繋がりが希薄な若い世代も増えている。そうした中、6月にはJICAとの共催で、中南米日系社会ネクストリーダーズフォーラム(東京)を開催し、各国日系社会の課題や日系社会発展のためにできる貢献等について若い世代の中南米日系人と議論するなど、日系社会との連携強化に向けた施策を実施している。

また、2018年の安倍総理大臣及び河野外務大臣による中南米訪問の際にも、現地日系社会との交流を行い、日系社会との連携を一層強化する方針を表明している。