3 資源外交と対日直接投資の促進

(1)エネルギー・鉱物資源の安定的かつ安価な供給の確保

ア エネルギー・鉱物資源をめぐる内外の動向

(ア)世界の情勢

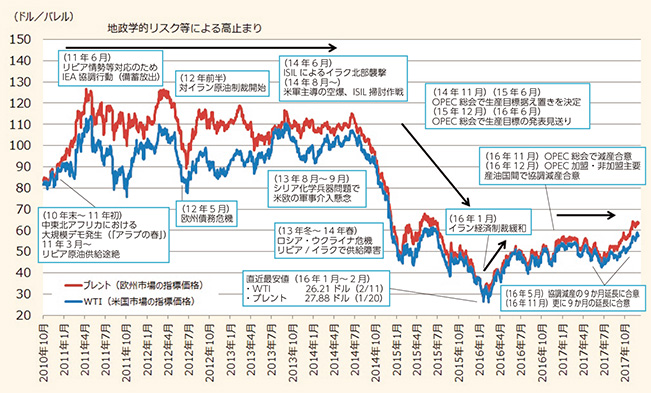

2010年末以降の原油価格は、新興国を中心とするエネルギー需要の増加や資源ナショナリズムの台頭、中東地域での地政学的リスク等を背景に、100米ドル/バレル前後で高止まりしていた。しかし、2014年後半以降、中国等の景気減速等による需要の伸び悩みや米国でのシェールオイル増産、主要産油国の高水準生産の継続等、供給過剰とそれに伴う高在庫を要因として、原油価格は大幅に下落し、2016年2月には一時30米ドル/バレルを割った。その後、年後半の需給引き締まり観測等から価格は上昇、同年末に石油輸出国機構(OPEC)加盟・非加盟主要産油国が日量約180万バレルの協調減産に合意した後は、50米ドル/バレル前後で比較的安定的に推移してきた。

2017年後半には、堅調な経済成長に伴う需要拡大や主要産油国による協調減産等を背景に高水準の石油在庫が減少に転じる等、需給環境の引き締まりによる上昇傾向が見られた。2017年11月末のOPEC総会で決定された協調減産の再延長、不透明な中東情勢等の地政学的リスク、原油価格上昇の抑制要因となり得る米国シェールオイル増産等、今後の動向が注目される。

一方、国際エネルギー機関(IEA)によれば、2016年における世界の石油・ガスの上流投資額は、2015年及び2016年は2年連続の減少となったものの、2017年は、投資コスト低減を背景とした米国のシェールへの投資額の大幅増に牽引(けんいん)され、前年をわずかに上回る見通しとされた。

(イ)日本の状況

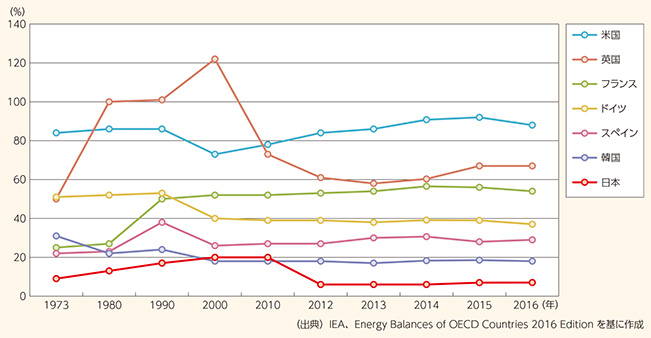

東日本大震災以降、日本の発電における化石燃料が占める割合は、原子力発電所の稼働停止に伴い、震災前の約65%から約85%に達し、特に液化天然ガス(LNG)の割合が増加している。同時に、石油、天然ガス、石炭等のほぼ全量を海外からの輸入に頼る日本の一次エネルギー自給率(原子力を含む。)は、震災前の20%から8%に大幅に下落している。また、日本の原油輸入の80%以上が中東諸国からの輸入である。このような中、エネルギーの安定的かつ安価な供給の確保に向けた取組がますます重要となっている。こうした状況を背景に、2014年4月に閣議決定された「エネルギー基本計画」も踏まえ、エネルギー政策の基本的視点である、安定供給、経済効率性、環境適合及び安全性(3E+S)について達成すべき政策目標を想定した上で、政策の基本的な方向性に基づいて施策を講じたときに実現されるであろう将来のエネルギー需給構造の見通しであり、あるべき姿を示すものとして「長期エネルギー需給見通し」(エネルギーミックス)を2015年7月に決定した。2017年8月には、「エネルギー基本計画」の見直しに関する議論が開始された。

イ エネルギー・鉱物資源の安定的かつ安価な供給の確保に向けた外交的取組

エネルギー・鉱物資源の安定的かつ安価な供給の確保は、活力ある日本の経済、人々の暮らしの基盤であり、日本は、以下を中心とする外交的取組を強化している。

(ア)日本の新たなエネルギー・資源外交に関する外務大臣政策スピーチ

外務省として新たな日本のエネルギー・資源外交の在り方に関するビジョンと戦略を示すために、外務大臣政策スピーチ「日本のエネルギー・資源外交-未来のためのグローバル・ビジョン」を発表した。同スピーチは、2017年7月、外務省主催による国際シンポジウム「アジアにおけるエネルギー安全保障及び投資」の機会に、滝沢外務大臣政務官により代読された。

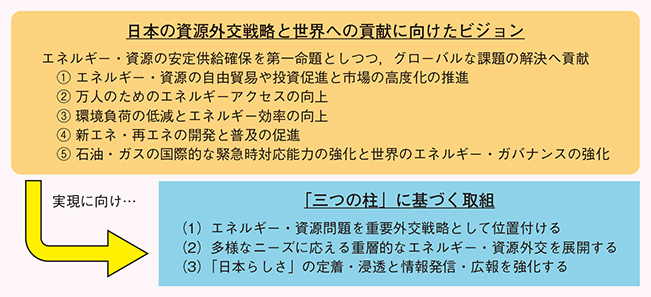

同スピーチでは、日本が今後のエネルギー・資源外交において目指すビジョンと、その実現に向けた戦略を打ち出した。具体的には、①外交におけるエネルギー・資源問題への戦略的取組の強化、②多様なニーズに解決策を提示できるエネルギー・資源外交の重層的な展開及び③エネルギー・資源分野での「日本らしさ」の定着・浸透に向けた取組の「三つの柱」を中心に取り組むことを表明した。

(イ)資源国との包括的かつ互恵的な協力関係の強化

日本は、資源国に対しエネルギー・鉱物資源の安定供給確保のための首脳、閣僚レベルでの働きかけや、資源分野における技術協力や人材育成などの政府開発援助(ODA)を活用した協力を行い、包括的かつ互恵的な関係の強化に取り組んでいる。特に安倍政権発足以来、総理大臣及び外務大臣が北米、中東・アフリカ、中南米、アジア太平洋などの主要な資源国を訪問し、積極的な資源エネルギー外交を展開してきた。

(ウ)輸送経路の安全確保

日本が原油の約8割を輸入している中東から日本までのシーレーンやソマリア沖・アデン湾などの国際的に重要なシーレーンで、海賊事案が発生している。これを受けて、日本は、沿岸各国に対し、海上法執行能力構築支援、関係国間での情報共有などの協力、航行施設の整備支援を行っている。また、ソマリア沖・アデン湾に自衛隊及び海上保安官を派遣して、世界の船舶の護衛活動などを実施している(詳細は3-1-3(4)参照)。

(エ)在外公館等における資源関連の情報収集・分析

エネルギー・鉱物資源の獲得や安定供給の確保に重点的に取り組むため、在外公館の体制強化を目的とし、合計53か国60公館に「エネルギー・鉱物資源専門官」を配置している(2017年12月末現在)。また、エネルギー・鉱物資源の安定供給確保の点で重要な国を所轄する一部在外公館の職員を招集して、「エネルギー・鉱物資源に関する在外公館戦略会議」を毎年開催している。2017年は2月に東京で開催し、関係省庁や民間部門などからも参加を得て、エネルギー・鉱物資源を取り巻く国際情勢及びそれに応じた日本の戦略の方向性につき、活発な議論を行った。

(オ)国際的なフォーラムやルールの活用

エネルギーの安定供給に向けた国際的な連携・協力のため、日本は、国際的なフォーラムやルールを積極的に活用し、世界のエネルギー市場・資源産出国の動向や中長期的な需給見直しなどの迅速かつ正確な把握に加え、石油の供給途絶などの緊急時における対応能力の強化に努めている。

4月9日及び10日には、イタリア・ローマでG7エネルギー大臣会合が開催され、近年大きな変革期にある国際エネルギー情勢を踏まえ、天然ガスの役割やエネルギーの低炭素化、アフリカにおけるエネルギーアクセスの向上等について議論が行われ、議長国イタリアによる議長総括「エネルギー安全保障:ローマ2014年からローマ2017年へ」が発出された。

(4月9日、イタリア・ローマ)

また、7月、ドイツ・ハンブルクで開催されたG20ハンブルク・サミットでは、経済及びエネルギー・システムを2030アジェンダと整合的なものとするため緊密に協力すること、また、エネルギー安全保障の確保に向け、引き続き、エネルギー商品及び技術のための開かれた、柔軟で透明性の高い市場に取り組むことが確認された。また、首脳声明の附属文書として「気候変動及びエネルギー行動計画」が採択された。

APECにおいては、アジア太平洋地域の持続的な経済成長へ貢献するためのエネルギー貿易投資の促進及びエネルギー安全保障を強化する枠組みとして、APECエネルギー作業部会(EWG)が開催されている。2017年には4月にシンガポールで第53回、11月にニュージーランドで第54回EWGがそれぞれ開催され、日本は積極的に議論に参加した。

ASEAN関連では、9月、フィリピン・マニラにおいて、ASEAN+3(日本、中国及び韓国)及び東アジア首脳会議(EAS)のエネルギー大臣会合が開催された。2017年の会合では、各国が、透明性が高く流動的なLNG市場の構築に向け、LNG分野での投資促進・人材育成・法制度整備などに向けて努力していくことで合意した。また、日本からASEAN各国の進捗レベルに合わせた、きめの細かい省エネルギー協力を強化していくことを提案し、各国から感謝の意が示された。

ウ 海洋(大陸棚・深海底)

陸域のエネルギー・鉱物資源に乏しい日本にとって、海洋の生物資源や周辺海域の大陸棚・深海底に埋蔵されている海底資源は、安定供給源の確保及び経済の健全な発展の観点から重要である。日本は、海洋における権益を確保するため、国連海洋法条約(UNCLOS)に基づき必要な取組を進めている。200海里を超える大陸棚の限界の設定については、日本は、2012年4月、大陸棚の延長を申請した7海域のうち4海域について大陸棚限界委員会(CLCS)から一定の延長を認める勧告を受け、また、2014年7月に総合海洋政策本部が決定した「大陸棚の延長に向けた今後の取組方針」に従い、同年10月、2海域での延長大陸棚を設定した。また、そのほかの2海域については関係国との調整を行っているところであり、勧告が行われず先送りとなった1海域については早期に勧告が行われるよう努力を継続している(3-3-6参照)。

深海底については、日本の業者2者が、国際海底機構(ISA)との契約により、特定の探査鉱区における深海底鉱物資源の排他的探査権を取得し、マンガン団塊15やコバルトリッチクラスト16の探査活動を行っている。

エ グリーン成長及び低炭素社会構築への取組

日本は、再生可能エネルギー(太陽・風力・バイオマス・地熱・水力・海洋利用など)の利用や省エネ技術の推進を通じて、開発途上国を始め国際社会におけるグリーン成長の実現や低炭素社会の促進に向けた貢献(人材育成、国際的枠組みを通じた協力など)を行っている。再生可能エネルギーの普及や持続可能な利用の促進に向け、日本は、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)に積極的に関与し、2015年1月には総会議長も務めた。また、2016年3月、安倍総理大臣は福島を再生可能エネルギー研究の拠点とすることを目指す「福島新エネ社会構想17」を表明した。外務省もこの構想に基づき、在京の各国大使等を対象に、2016年8月に産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研究所等の視察、2017年6月に勿来(なこそ)発電所及びその他の復興関連施設等の視察を実施し、再生可能エネルギーの普及・促進へ向けた日本の積極的な姿勢を対外的に発信した。

~「グローバル・ビジョン」の発表~

近年、世界のエネルギー情勢には、地殻変動ともいうべき大きな変化が起きています。第1に、シェール革命を始めとする技術革新により、米国等が新たなエネルギー輸出国として台頭する「供給国のシフト」が起きています。第2に、エネルギー需要増の中心が新興国、特にインド、中国、ASEAN諸国といったアジアの国々に移る「需要国のシフト」が進行しています。第3に、気候変動対策が世界共通の課題となる中、温室効果ガス排出量の3分の2以上を占めるエネルギー部門には「低炭素化へのシフト」の波が押し寄せています。さらに、米国ではトランプ政権がエネルギー政策の方針転換を打ち出すなど、各国の政策をめぐる動向が世界のエネルギー情勢に与える影響も注目されます。

こうした国際情勢の変化に応じ、日本のエネルギー・資源外交も不断に進化すべきとの問題意識に基づき、2017年、外務省では、世界各地の在外公館に配置しているエネルギー・鉱物資源専門官などが集まる機会等を活用し、日本の新たなエネルギー・資源外交の在り方について検討を重ねました。議論の成果を踏まえ、新たなビジョンと戦略として7月に打ち出したのが、「日本のエネルギー・資源外交-未来のためのグローバル・ビジョン」です。

資源の乏しい日本にとって、日本へのエネルギー・資源の安定供給を確保することは,引き続き極めて重要です。しかし現在の国際情勢の下では、いかなる国も一国のみでエネルギー安全保障を確保することは困難であり、相互依存関係を前提としてエネルギー・資源外交の在り方を考えていく必要があります。「グローバル・ビジョン」では、エネルギーをめぐる国際的な重要課題の解決への貢献を進めていくことが、日本自身のエネルギー安全保障にもつながるとの考えに基づき、特に重視する「五つのビジョン」(図表参照)を掲げています。これらのビジョンの達成に向け努力することで、資源国との相互利益が強化され、日本へのエネルギー・資源の安定供給に資するとともに、世界のエネルギー安全保障への日本のリーダーシップを示すことができると考えています。さらに、このビジョンの実現に向け、日本の「エネルギー・資源外交強化指針」として「三つの柱」(図表参照)を中心に取り組むことを表明しました。

エネルギー・資源の安全保障は、日本のみならず世界の問題であり、地球規模の経済・社会・環境問題にも直結します。外務省は、「グローバル・ビジョン」の考え方に基づき、今後も積極的なエネルギー・資源外交を進めていきます。

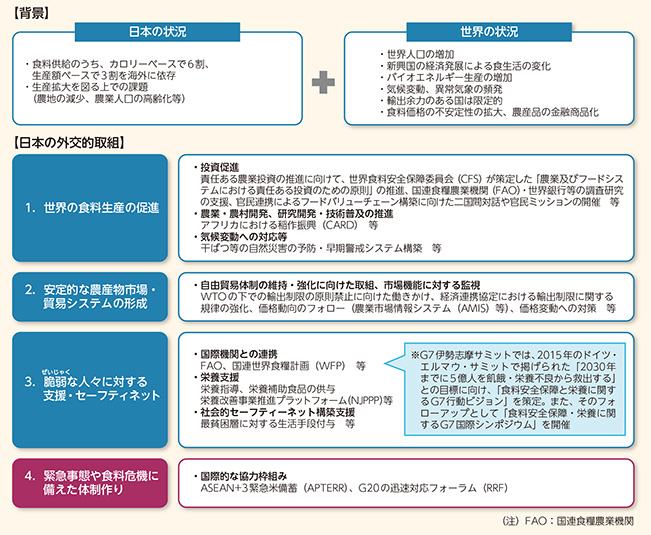

(2)食料安全保障の確保

国連人口部の報告によると、2017年の世界の人口は約76億人と推定されているが、今後、サブサハラ・アフリカ及び南アジアを中心に世界の人口が増加し、2050年までに約98億人に達すると見込まれている。さらに、畜産物の消費量が増加すればその数倍の穀物需要が発生することから、今後開発途上国において食生活が変化して畜産物の消費量が増加すると、畜産向けの飼料需要も急速に増加する。2017年の国連食糧農業機関(FAO)のレポートによると、2050年までに食料生産を2012年の水準から約50%増大させる必要があるとされている。一方、日本国内に目を向けると、日本の食料自給率(カロリーベース(農林水産省発表))は長期的に低下傾向で推移してきたが、近年は横ばいで推移しており、2016年度実績は38%となっている。日本は長期間にわたって食料の多くを輸入に依存している状況が続いており、今後も日本が食料供給不足に陥らないためには、国内の食料生産を増進させるとともに、安定的な輸入の確保のために世界全体としての食料増産を積極的に推し進める必要がある。万が一、大規模な干ばつ等により世界の食料供給が不足した場合、国際社会の一員として日本も他国への支援を含めて貢献する必要がある。さらに、食料需要が伸びる中、一時的な食料増産ではなく、環境負荷を低減しつつ食料増産を図る持続可能性の確保が求められる。加えて、食料は品質の経年劣化や病虫害等の被害を受けやすいという面があり、生産した農産物を効率的に消費につなげるために、安定的な農産物市場や貿易システムを形成し、物流を改善する必要がある。これらの取組等を通して、日本の食料安全保障の確立を図っていかなければならない。

ア 食料安全保障に関する国際的枠組みにおける協力

G7/G8の枠組みでは、2008年の北海道・洞爺湖(とうやこ)サミットで食料安全保障を取り上げて以来、様々な食料安全保障強化のための取組が行われてきている。2017年5月のG7タオルミーナ・サミット(イタリア)では食料安全保障が重要課題として取り上げられ、特にサブサハラ・アフリカでの食料安全保障、栄養及び持続可能な農業に対する共同の支援を高めることが決定された。また、2017年10月に開催されたG7農業大臣会合(イタリア)では、農家の強靱性(きょうじんせい)強化と農村開発に焦点が当てられ、農業におけるリスク管理政策と災害防止・対策のための手段、食料安全保障及び増加する移民について議論が行われた。

G20の枠組みでは、2017年1月に、G20農業大臣会合(ドイツ)において、持続可能な開発目標(SDGs)の目標2(飢餓の終焉(しゅうえん)、食料安全保障及び栄養改善の実現及び持続可能な農業の促進)を始めとする世界の食料安全保障と栄養改善を確保するための農業関連の目標を達成するための責任を真剣に受け止めることや、G20農業大臣会合を定期的に開催し、行動計画の実行にコミットすること等が確認された。

地域的な協力も進展しており、APECでは、参加国・地域の当局のみならず民間セクターとも連携した形でAPEC食料安全保障に関する政策パートナーシップ(PPFS)を通じて、関連の協力が進められている。8月には、APEC気候変動に対応した食料安全保障と持続可能な農業の促進に関するハイレベル政策対話(ベトナム)が開催され、「気候変動に対応した食料安全保障と持続可能な農業の促進に関するカントー声明」、「食料安全保障及び気候変動に関するAPEC複数年行動計画」及び「食料安全保障と質の高い成長の強化のための農村・都市開発に関するAPEC行動計画」が採択された。

ASEAN+3(日本、中国及び韓国)の協力枠組みでは、ASEAN+3緊急米備蓄(APTERR)協定が2012年に発効した。これに基づき、日本は2016年にフィリピンやカンボジアに対する米支援を実施した。また、2017年11月のASEAN+3首脳会議(フィリピン・マニラ)では、「食料安全保障協力に関する声明」が採択された。

イ 「責任ある農業投資」の促進に向けた日本の取組

世界の食料生産増大のため国際的な農業投資が促進される一方、開発途上国での大規模な「農地争奪」が問題となったことを踏まえ、日本は2009年のG8ラクイラ・サミット(イタリア)で、投資受入国、小農を含めた現地の人々及び投資家の3者が裨益(ひえき)するような投資が促進されるべきとの「責任ある農業投資」のコンセプトを提唱した。2010年4月には、四つの関係国際機関(FAO、国際農業開発基金(IFAD)、国連貿易開発会議(UNCTAD)及び世界銀行(WB))により「責任ある農業投資原則」(PRAI)が策定され、これを発展させる形で2014年10月の世界食料安全保障委員会(CFS)総会では、「農業及びフードシステムにおける責任ある投資のための原則」が採択された。この原則は2016年G7伊勢志摩サミットでも、「食料安全保障と栄養に関するG7行動ビジョン」で、G7の行動の基礎を成す原則として明記されている。世界全体の食料安全保障の実現における主要な課題として、同原則の実践を引き続き主導していく。

(3)漁業(マグロ・捕鯨問題など)

日本は世界有数の漁業国及び水産物の消費国であり、海洋生物資源の適切な保存管理及び持続可能な利用に積極的な役割を果たしている。

日本はマグロ類の最大消費国として、全てのマグロ類の地域漁業管理機関(RFMO)に加盟し、保存管理措置の強化に向けた議論を主導している。2017年には、中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)年次会合で、太平洋クロマグロについて資源評価の結果、暫定回復目標の達成確率の増減の程度により、漁獲枠の増減を可能とする保存管理措置が採択された。また、メバチ、キハダ及びカツオについては、2018年の1年間の暫定措置として、まき網漁業については、集魚装置(FAD)禁漁期間を縮小するとともに、FAD個数制限等の規制を新設した。また、はえ縄漁業については、日本のメバチの漁獲枠を1万6,860トンから1万8,265トンに増加させること等を内容とする措置が採択された。また、大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)年次会合では、大西洋クロマグロ資源について、漁獲可能量(TAC)を現行2万3,655トンから2020年までに段階的に3万6,000トンまで増加させることで合意した。

北太平洋漁業委員会(NPFC)では、日本の提案を基に議論が行われ、①サンマについては、遠洋漁業国・地域による許可隻数の増加を禁止する措置(1年限り)、②マサバについては、可能な限り早期に資源評価を完了し、その間、公海でマサバを漁獲する許可漁船の隻数の増加を禁止する措置及び③無国籍船23隻を違法・無報告・無規制(IUU)漁船リストに掲載すること等が決定された。日本は、寄港国がIUU船舶に対して入港拒否等の措置を採ることを規定する違法漁業防止寄港国措置協定(2016年発効)がIUU漁業対策に果たす役割の重要性を認識し、2017年5月に加入書を寄託し、6月に日本について効力を発生した。

2016年のワシントン条約(CITES)第17回締約国会議(COP17)でも議論されたニホンウナギにつき、2017年6月、第10回非公式協議を開催し、日本、中国、台湾及び韓国の4か国・地域により、各国・地域が採ってきた管理措置のレビュー等を含む合同プレスリリースを発出する等、国際的な管理体制構築への取組を強化している。

北極海公海では、直ちに商業的な漁業を行える状況ではないが、地球温暖化による一部解氷を背景に、将来的な無規制漁業への懸念が高まった。これを背景に2015年12月から6回にわたり、北極海沿岸5か国(カナダ、デンマーク、ノルウェー、ロシア及び米国)に日本、中国、韓国、アイスランド及びEUを加えた10か国・機関による北極海公海漁業規制に関する協議が開催され、11月の第6回会合では、無規制な漁業の防止等を内容とする協定案につき大筋合意に至った。

捕鯨問題に関し、日本は、科学的根拠及び国際法に基づき、鯨類資源管理に不可欠な科学的情報を収集するための鯨類科学調査を実施し、商業捕鯨の再開を目指すという方針の下、2014年3月の国際司法裁判所(ICJ)判決及び国際捕鯨委員会(IWC)科学委員会等の指摘を踏まえ最終化された「新南極海鯨類科学調査計画(NEWREP-A)」を2015年12月から実施している。また、北西太平洋では、2016年11月、「新北西太平洋鯨類科学調査計画(NEWREP-NP)」案をIWC科学委員会に提出し、2017年5月の科学委員会での議論等を十分踏まえ調査計画を最終化し、6月より調査を実施している。IWCでは反捕鯨国が締約国の過半数を占めており、捕鯨をめぐる国際的な状況は依然厳しいが、日本は、科学的根拠及び国際法に基づき、国際社会の理解が深められるよう粘り強く取り組んでいる。

国連食糧農業機関(FAO)は食料・農林水産分野での国連の筆頭専門機関であり、世界の食料安全保障の強化において重要な役割を担っています。日本は1951年の加盟以来、長年にわたりFAOとの協力関係を続けてきましたが、FAOとの協議の緊密化、FAOの活動に関する日本国内への情報発信の強化、FAOにおける邦人職員増強に向けた取組の強化等を中心に、FAOとの一層の関係強化に取り組んでいます。

2017年1月には、ローマのFAO本部で、初めて日・FAO年次戦略協議を開催しました。日本とFAOは、これまでの両者の連携関係を振り返り、食料安全保障、栄養及び農林水産業に関する主要な課題と機会に対応し、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献するため、両者の戦略的協力関係を更に前進させることの重要性を再確認しました。また、両者は、栄養や民間セクターとの連携等、特定の課題におけるFAOの活動に関する最適な連携の在り方について意見交換するとともに、日本国内でのFAOの役割、活動及び成果の認知度を高めるための方策について議論しました。

この戦略協議を受け、5月には、グラツィアーノFAO事務局長が4年ぶりに訪日しました。滞在中、グラツィアーノ事務局長は、岸田外務大臣を始めとした政府要人との会談、東京都内での各種行事への出席、岐阜県における世界農業遺産(GIAHS)視察、各種メディアインタビュー等を通じて、FAOの活動とその重要性について積極的に対外発信しました。

また、FAOにおける邦人職員の増強に向けて、グラツィアーノ事務局長は上智大学で講演を行い、FAOが世界規模での食料増産や栄養改善、持続可能な農林水産業の促進に果たしている役割や、FAOで勤務する魅力とやりがいを日本の若者に伝え、潜在的なFAO職員候補者の動機付けに貢献しました。

さらに、外務省が主催したふくしまスイーツ賞味会において、福島市産の果物を使ったスイーツを賞味したグラツィアーノ事務局長は、日本の安全でおいしい農産物を評価するとともに、現在福島産食品については安全性が確保されており全く懸念を持つ必要がないと述べ、東日本大震災後の風評被害を払拭する観点から、福島の復興支援を応援しました。

グラツィアーノ事務局長の訪日に合わせ、日本初のFAO親善大使として、フランス料理人の中村勝宏氏とジャーナリストの国谷裕子氏が任命されました。任命以降、両親善大使はそれぞれの経験を活かして親善大使として活躍されており、今後も日本におけるFAOの顔として、FAOの活動とその重要性について、分かりやすく、かつ親しみやすい形で情報発信することが期待されています。

外務省は、これからも、農林水産省とも緊密に連携をとりつつ、FAOとの更なる関係強化を進めていきます。

(4)対日直接投資

「未来投資戦略2017」では、2013年の「日本再興戦略」で掲げられた「2020年までに外国企業の対内直接投資残高を35兆円に倍増する」との目標が再確認された(2016年末時点で27兆8,000億円)。2014年から開催されている「対日直接投資推進会議」が司令塔として投資案件の発掘・誘致活動を推進するとともに、外国企業経営者の意見を吸い上げ、外国企業のニーズを踏まえた日本の投資環境の改善に資する規制制度改革や投資拡大に効果的な支援措置など追加的な施策の継続的な実現を図っていくこととしている。2015年3月の第2回対日直接投資推進会議で決定した「外国企業の日本への誘致に向けた5つの約束18」に基づき、2016年4月以降、外国企業は「企業担当制19」を活用し、担当副大臣との面会を行っている。また、2016年8月からは、外国企業が日本で投資を行う際に課題となる規制・行政手続の簡素化について検討する「対日直接投資推進会議規制・行政手続見直しワーキング・グループ」が開催され、その取りまとめは、「経済財政運営と改革の基本方針2017」や「未来投資戦略2017」にも反映された。

外務省としては、対日直接投資推進会議で決定された各種施策を実施するとともに、外交リソースを活用し、在外公館を通じた取組や政府要人によるトップセールスも行い、対日直接投資促進に向けた各種取組を戦略的に実施している。2016年4月に126の在外公館に設置した「対日直接投資推進担当窓口」では、日本貿易振興機構(JETRO)とも連携しつつ、日本の規制・制度の改善要望調査、在外公館が有する人脈を活用した対日投資の呼びかけ、対日直接投資イベントの開催等を行い、窓口設置後1年間の各公館の活動実績は700件を超えた。最近では、2017年2月にスイス、5月にフィンランド、6月にアイルランドで、現地のJETRO事務所と日本国大使館や現地公的機関等が協力して対日投資促進セミナーが開催されたほか、日本国内では、2017年3月に「日米欧ビジネス・セミナー~双方向の投資拡大が切り拓く日米欧経済関係の新時代~」が外務省主催(関係各省、日本国際問題研究所及びJETRO共催)で開催された。2017年9月の安倍総理大臣訪米の際には、米国CEO懇談会やニューヨーク証券取引所での経済スピーチを通じて、安倍総理大臣からアベノミクスによる改革の成果や今後の方向性を紹介しつつ、日本への更なる投資を呼びかけた。

~2025年国際博覧会の大阪・関西誘致~

2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向け、日本全体が盛り上がってきましたが、2025年国際博覧会(万博)開催国に、日本が立候補していることは御存じでしょうか?現在日本は、2025年に万博を大阪・関西で開催すべく、官民挙げて誘致活動に取り組んでいます。

今から約半世紀前の1970年、大阪で「人類の進歩と調和」をテーマに万博が開催されました。それまでで最多の6,400万人もの来場者を得て、後世に語り継がれる万博となりました。当時はまさに高度成長期の絶頂期にあり、1964年の東京オリンピックと共に、戦後日本の新たなイメージを国際社会に向けて発信する絶好の機会となりました。

そして今回、2025年大阪・関西万博が掲げるテーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」です。「人」に焦点を当て、一人ひとりの幸せな生き方と、それを支える持続可能な社会・経済の未来像を世界中の人々と考えていくことを目指しています。私たちのアプローチは、世界の80億人を結び付け、未来社会を共創することです。それを実現するために、地球上の全ての人が参加できるよう、例えばインターネット、バーチャル・リアリティー(VR)等の技術を駆使して、会場に来られなくても様々な出会いや発見ができるような仕組みも計画しています。

(写真提供:経済産業省)

また、万博は新しい未来の技術を体験できる場でもあります。前回の1970年大阪万博で紹介された、動く歩道や携帯電話は、今や私たちの日常生活に欠かせないものとなっています。2025年万博では、自動運転技術を活用した高齢者や障がい者にも優しい移動システムの提供や、パビリオンやトイレにIoT(モノのインターネット化)技術を活用したヘルスチェックサービスを導入し、自動で参加者の健康を管理したり、自動翻訳システムを使い、言語の制約なしで世界中の参加者と万博を楽しむ仕組みなども検討されています。ドローン技術を活用し、事前に予約したランチを指定の場所に配送するといった未来社会のデリバリーシステムも体験できるかもしれません。

2025年万博の開催国が決定される2018年11月に向け、ソフトパワー等の日本の魅力も活用しながらオールジャパンで誘致活動に取り組んでいます。世界中で人気のポケモンやハローキティも万博誘致キャラクター特使として協力してくれています。万博誘致には市民の盛り上がりが重要です。是非万博誘致実現に向け皆様の応援をお願いいたします!

※下記リンクから誘致サポーター登録ができます。

15 銅、ニッケル及びコバルトを多く含む黒色団塊状の沈殿物

16 海山の斜面や頂部に賦存するコバルト含有率の高い海底鉱物資源

17 安倍総理大臣のイニシアティブによる、未来の新エネルギー社会実現に向けたモデルを福島で創出し、このモデルを世界に発信し、福島を再生可能エネルギーや未来の水素社会を切り拓(ひら)く先駆けの地とする構想

18 ①小売業や飲食店、医療機関、公共交通機関等における多言語対応の強化、②街中での無料公衆無線LANの整備の促進・利用手続の簡素化、③地方空港での短期間の事前連絡によるビジネスジェットの受入れ環境の整備、④外国人留学生の日本での就職支援及び⑤「企業担当制」の実施

19 日本に重要な投資を実施した外国企業を対象に副大臣を相談相手として付ける制度。担当副大臣は企業の専業分野に応じて決定され、外務副大臣は全ての面会時に同席する。