2 文化外交

(1)概要

外務省及び国際交流基金は、諸外国において良好な対日イメージを形成し、日本全体のブランド価値を高めるとともに、対日理解を促し、親日派・知日派を育成するため、海外において様々な事業を行っている。例えば、「在外公館文化事業」では、在外公館の企画により日本の伝統文化からアニメ、マンガ、ファッション、建築・デザインといった現代文化に至るまで幅広く紹介している。「日本ブランド発信事業」では、伝統と現代の融合に挑戦する職人技から先端技術まで多様な魅力を日本から派遣された専門家による講演会及びワークショップを通じて発信し、国際交流の端緒としている。また、各種対外広報事業において、現在オールジャパンで取り組んでいる訪日外国人数増加に資する地方の魅力の発信も行っている。

また、次世代の親日層・知日層の構築や日本研究を通じた対日理解促進のため、外務省は、在外公館を通じて日本への留学機会の広報や元留学生とのネットワーク作り、地方自治体に外国青年を招へいする「JETプログラム」への協力、アジアや米国との青少年交流事業や社会人を招へいする交流事業、世界各地の大学、研究所への客員教授の派遣や研究助成などを実施している。

海外における日本語の普及は、日本との交流の担い手を育て、対日理解を深めるとともに、諸外国との友好関係の基盤となるものである。このため、外務省は、国際交流基金を通じて、日本語専門家の海外への派遣、海外の日本語教師などの訪日研修、日本語教材の開発などを行っている。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に向けて、スポーツ分野における日本の存在感を示すことも重要である。外務省は、「Sport for Tomorrow(SFT)」プログラムの一環として、各国での様々なスポーツ交流・スポーツ促進支援事業、JICAボランティアや国際交流基金によるスポーツ指導者の派遣、文化無償資金協力を活用したスポーツ器材の供与や施設の整備などを実施している。

これらに加え、戦略的対外発信に充てる予算を活用し、日本研究支援の強化、人的交流、スポーツ交流事業の拡充、日本語教育の更なる普及を始めとする取組を引き続き進めていく考えである。

日本は、国連教育科学文化機関(UNESCO:ユネスコ)などと協力し、世界の有形・無形の文化遺産の保護支援にも熱心に取り組んでいる。また、世界遺産条約や無形文化遺産保護条約などを通じ、国際的な遺産保護の枠組みの推進にも積極的に参加している(詳細については3-4-2(7)「国連教育科学文化機関(UNESCO:ユネスコ)を通じた協力」参照)。

(2)文化事業

各国における世論形成や政策決定の基盤となる国民一人一人の対日理解を促進するとともに、日本のイメージを一層肯定的なものとすることは、国際社会において日本の外交政策を円滑に実施していく上で重要であるとの認識の下、外務省は、在外公館や国際交流基金を通じて多面的な日本の魅力の発信に努めている。在外公館では、管轄地域における対日理解の促進や親日層の形成を目的として外交活動の一環として開催する総合的な文化事業を実施している。例えば、映画上映会、音楽演奏会、武道デモンストレーション、陶芸・郷土玩具・折り紙作品・生け花等の展示事業、日本語弁論大会等を企画・実施している。また、近年では、アニメ・マンガ等の「ポップ・カルチャー」や日本の食文化PR等を積極的に奨励している。

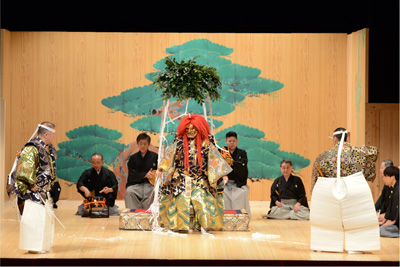

また、外交上の節目となる年には、効果的な対日理解の促進を目指して、政府関係機関や民間団体が連携して大規模かつ総合的な記念事業(要人往来、各種会議、広報文化事業など)を集中的に実施し、活発な交流を行っている。例えば、2016年には、日本・イタリア国交150周年記念事業として、能楽公演を実施した。

国際交流基金では、外務省・在外公館との連携の下、日本の文化や芸術を様々な形で世界各地に発信する文化芸術交流事業、日本語教育、日本研究の推進及び支援等を行っている。8月には、TICAD VIを記念し、ナイロビで太鼓、津軽三味線及び尺八による邦楽公演を実施し、合計約750人が来場した。

また、2013年12月に安倍総理大臣が発表した「文化のWA(和・環・輪)プロジェクト」については、国際交流基金アジアセンターを通じた日本語学習支援事業と双方向の芸術文化交流事業を柱として、多岐にわたる文化交流事業を着実に実施している。そのうち日本語学習支援事業の中心である日本語パートナーズ派遣事業では、2016年末までに東南アジア10か国の中等教育機関等に計519人を派遣し、日本語教育のみならず日本文化の紹介を通じた交流事業を実施した。その結果、多くの派遣先の学校関係者から、日本語パートナーズの活動は生徒の学習意欲などの向上に貢献があったとして高い評価を受けた。

国際交流基金アジアセンターが実施する双方向の芸術文化交流事業での美術分野では、アジア・オセアニア地域の若手を中心としたアーティスト約20人による作品を紹介する「他人の時間」展、舞台芸術分野では、ストリートダンスでアジアをつなぐ「Dance Dance Asia」など、映像分野では、東京国際映画祭と連携した日本へのアジア映画の紹介などを実施した。

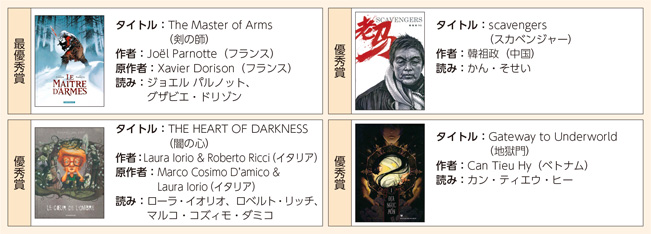

日本国際漫画賞は、海外で漫画文化の普及に貢献する漫画家を顕彰することを目的に2007年に外務省が創設した。第10回目となる2016年は、55の国・地域から296作品の応募があり、フランスの作品が最優秀賞に輝いた。また、今回はエストニア、クウェート、コンゴ民主共和国、パナマの4か国から初めて応募があり、応募国・地域数は過去最多となった。

(3)人物交流・教育分野での交流

外務省では、諸外国において世論形成・政策決定に大きな影響力を有する要人、各界で一定の指導的立場に就くことが期待される外国人などを日本に招き、人脈形成や対日理解促進を図る各種の招へい事業を実施している。また、教育やスポーツの分野でも、幅広い層での人的交流促進のために様々な取組を行っている。これら事業は、相互理解や友好関係を増進させるだけでなく、国際社会における日本の存在感を高め、ひいては外交上の日本の国益増進の面でも大きな意義がある。

ア 留学生交流関連

外務省は、在外公館を通じて日本への留学の魅力や機会を積極的に広報している。また、各国の優秀な学生を国費外国人留学生として受け入れるための募集・選考業務を行っている。さらに、各国にある「帰国留学生会」などを通じた元留学生との関係維持や親日派・知日派の育成に努めている。

イ JETプログラム

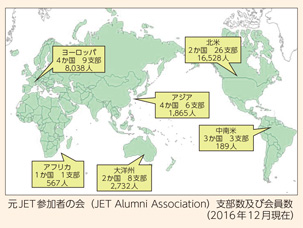

外国語教育の充実と地域の国際交流の推進を図る目的で1987年に開始された「JETプログラム」には、2016年度は40か国から1,946人の新規参加者を含む4,952人が参加し、全国に配置されている。このプログラムは、総務省、外務省、文部科学省及び一般財団法人自治体国際化協会の運営協力の下、地方自治体が外国青年を招致し自治体や学校で任用するもので、外務省は、在外公館における募集・選考や渡日前オリエンテーション、16か国に存在する元JET参加者の会(JETAA、会員数約2万9,000人)の活動への支援を担当している。JETAAは各国において日本を紹介する活動を行っており、数多くのJET経験者が親日派・知日派として各国の様々な分野で活躍するなど、JET参加者は日本にとって貴重な人的・外交的資産となっている。11月には、JETプログラム30周年を記念する式典が東京で開催された。

ウ スポーツ交流

スポーツは言語を超えたコミュニケーションを可能とし、友好親善や対日理解の増進の有効な手段となる。2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、世界各国から日本への関心が高まる中、日本政府は、2014年1月からスポーツを通じた国際貢献策「Sport for Tomorrow(SFT)」を実施している。このプログラムでは、2020年までに100か国以上、1,000万人以上を対象にスポーツの価値を広げるべく、各国において様々なスポーツ交流・スポーツ促進支援・人材育成事業を実施している。2015年度からは、「スポーツ外交推進事業」による選手やコーチの派遣・招へい、器材輸送支援、在外公館におけるレセプションやスポーツの啓発宣伝を展開し、各国政府や競技団体からの要望に対し、より迅速に、より効果的にスポーツ交流を実施して二国間関係の発展にも貢献している。これらSFT事業は、日本のスポーツ関係者の国際スポーツ界でのプレゼンス強化にもつながっている。

(4)知的分野の交流

ア 日本研究

外務省は、海外における日本の政治、経済、社会、文化などに関する様々な研究活動を複合的に支援している。2016年度も、国際交流基金を通じて、日本研究の拠点となる大学や研究所など26か国・地域の56か所の日本研究機関に対し、客員教授の派遣、日本関係図書の拡充、研究助成などを行ったほか、日本で研究・調査活動を行うためのフェローシップを、前年からの継続分と併せ、48か国・地域の175人に提供した(2016年度第4四半期実施予定分含む。)。また、各国・地域の日本研究者や研究機関のネットワーク構築を促進するため、学会活動への支援なども行っている。

イ 知的交流

外務省は、諸外国との共同作業・交流を重視した知的交流事業も実施している。具体的には、国際交流基金を通じて、共通の国際的課題をテーマとしたセミナー・シンポジウム、海外の主要大学において現代日本に対する理解を深めるための講義等を行うプログラムを実施しているほか、NPOや他の交流団体とも協力しつつ、様々な分野・レベルでの対話を通じて関係を強化し相互理解を深める交流事業などを企画・支援している。

ウ 日米文化教育交流会議(CULCON:カルコン)

日米の官民の有識者が両国の文化・教育交流について議論するカルコンは、6月、第27回日米合同会議を東京で開催した。同会議で採択された共同声明には、将来の日米関係を担う次世代リーダーの育成が急務であるとの認識の下、2014年の日米首脳会談時の共同声明付属書に記載された「2020年までに日米双方向の学生交流数を2倍にする」との目標達成に向けた取組、米国における日本語教育強化に向けた支援の強化、米国における日本美術専門家育成のためのプログラムの拡充等が盛り込まれた。また、次世代の日米関係を担うリーダーの育成に焦点を置いた知的・人的交流に係る新たなタスクフォースの設立が合意された。

エ 国際連合大学(UNU)との協力

日本政府は、地球規模課題の研究及び人材育成を通じて国際社会に貢献するUNUの創設を重視し、日本(東京)に本部を誘致し、様々な協力と支援を40年間にわたり行ってきた。UNUは、日本の大学や研究機関と連携し、平和、開発、環境等日本が重視する国際課題に取り組むことで、日本政府の政策発信に貢献している。また、UNUは、2010年に大学院プログラムの修士課程、2012年に博士課程を開設しており、グローバルな人材育成プログラムの質の向上にも努めている。

(5)日本語普及

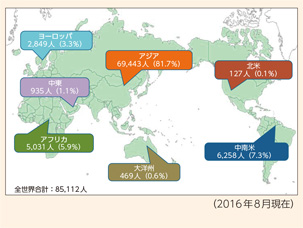

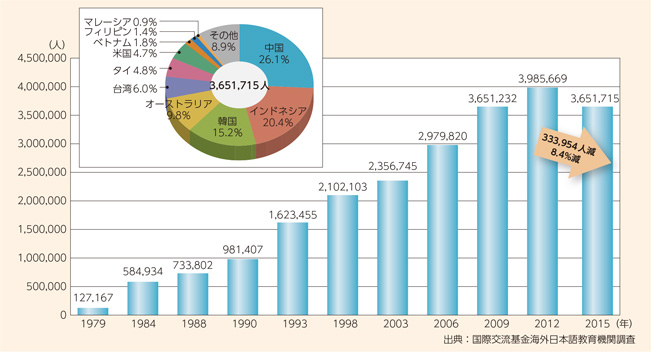

日本の経済構造のグローバル化に伴う日本企業の海外進出の増加や日本のポップカルチャーの世界的な浸透などにより、若者を中心に外国人の日本語への関心が増大している。海外において日本語の普及を一層進めることは、日本の国民や企業にとって望ましい国際環境作りにつながっている。現在、海外137の国・地域において約365万人が日本語を学習しており(2015年度国際交流基金「日本語教育機関調査」速報値)、この学習者数は1979年調査以来一貫して増加を続けていたものの、今回の調査では初めて減少に転じた。これは、特に、日本語学習者数が集中している韓国、インドネシア及び中国における教育制度改革などの影響を受け、この3か国の日本語学習者数が大きく減少したことが要因である。なお、この3か国を除く国・地域では、日本語学習者数は約17万人増加している。国際交流基金が実施している日本語能力試験は、2016年には世界74の国・地域、273都市で行われ、計約87万人(応募数。国内実施分を含む。)が受験した。

外務省は、国際交流基金を通じて海外の日本語教育現場における多様なニーズに対応している。具体的には、日本語専門家の海外派遣、海外の日本語教師や外交官などの訪日研修、日本語教材開発、「JF(国際交流基金)日本語教育スタンダード」の普及活動などを行っている。そのほか、国際交流基金は、アニメやマンガを使った学習支援ウェブサイトなどの視聴覚教材の更なる活用や直営日本語講座などを通じて、海外日本語学習者層を更に拡大することを目指している。

さらに、国際交流基金は、国や地域のニーズに応じた日本語普及事業の展開と関係機関の連携強化のため、2007年度から、国際交流基金の海外拠点や日本語専門家が派遣されている諸大学を中心に「JFにほんごネットワーク(通称:さくらネットワーク)」の構築及び拡大に取り組んできている。現在、日本語教育を実施する上で中核を担う各国の大学や日本語教師会等287機関をこのメンバーとして認定し、支援を強化すべく取り組んでいる。

(6)文化無償資金協力

開発途上国における文化・高等教育を支援し、日本と開発途上国の相互理解や友好親善を深めるため、政府開発援助(ODA)の一環として文化無償資金協力を実施している。2016年は、一般文化無償資金協力7件(総額約16.9億円)、草の根文化無償資金協力31件(総額約2.6億円)を実施した。2016年は、一般文化無償では文化遺産保存及び放送コンテンツ普及、草の根文化無償ではスポーツと日本語普及分野で文化無償を重点的に活用した。

(7)国連教育科学文化機関(UNESCO:ユネスコ)を通じた協力

日本は、教育、科学、文化などの分野におけるユネスコの様々な取組に積極的に参加している。ユネスコは1951年に日本が戦後初めて加盟した国際機関であり、以来、開発途上国に対する教育、科学、文化面等の支援において日本と協力してきた。

文化面では、世界の有形・無形の文化遺産の保護・振興及び人材育成分野での支援を柱として協力するとともに、文化遺産保護のための国際的枠組みにも積極的に参画している。その一環として、日本は、ユネスコに有形・無形それぞれの文化遺産保護を目的とした2つの日本信託基金を設置している。文化遺産保存日本信託基金では、カンボジアのアンコール遺跡、ウガンダのカスビ王墓、ネパール遺跡の震災後の復興を始め、日本人の専門家が中心となって、現地の人々が将来は自らの手で遺跡を守ることができるよう人材育成を行うとともに、遺跡の保存修復を行っている。特にアンコール遺跡保存修復事業(カンボジア)は、1994年以降、継続的な支援が行われている。また、無形文化遺産保護日本信託基金では、開発途上国における音楽・舞踊などの伝統芸能、伝統工芸などを次世代に継承するための事業、各国が自ら無形文化遺産を保護する能力を高めるための国内制度整備や関係者の能力強化支援事業を実施している。

教育面では、開発途上国の人材育成を目的とした人的資源開発信託基金を設置し、ユネスコが主導する「万人のための教育(EFA)」の推進など、教育分野を中心とした人材育成への取組を支援している。「持続可能な開発のための教育(ESD)」について、日本は、2014年11月に岡山県岡山市及び愛知県名古屋市でユネスコと共催した「持続可能な開発のための教育に関するユネスコ世界会議」で採択された、「あいち・なごや宣言」の進展に向けた各種の支援を行った。また、2016年9月には、ユネスコ-日本ESD賞の第2回受賞者が決定し、日本からユネスコへ推薦した「岡山ESDプロジェクト」が受賞した。表彰式は10月の第200回ユネスコ執行委員会において開催された。

その他ユネスコが力を入れているジェンダー格差を改善する分野では、ニジェールにおける教育システムにおいて女子教育環境の改善を目標とした事業を行った(平成28年5月に終了)ほか、イラクにおける国内避難民女子教育支援及びエチオピアにおける女子生徒就学の維持及び学習効果の向上のための事業を行っている。

ユネスコは、機構改革、分権化及びプログラム改革などを推進しており、日本もこれらのユネスコ改革を継続的に支援している。

ア 世界遺産条約

世界遺産条約は、文化遺産や自然遺産を人類全体の遺産として国際的に保護することを目的としており、日本は1992年にこの条約を締結した(2016年12月現在締約国数は193か国)。この条約に基づく「世界遺産一覧表」に記載されたものが、いわゆる「世界遺産」である。建造物や遺跡などの「文化遺産」、自然地域などの「自然遺産」、文化と自然の両方の要素を持つ「複合遺産」に分類され、2016年12月現在、世界遺産一覧表には世界全体で1,052件が記載されている。2016年、イスタンブール(トルコ)で開催された第40回世界遺産委員会において、日本がフランスほか5か国と共に推薦した「ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-」(日本の「国立西洋美術館」が構成資産の1つ)の世界遺産一覧表への記載が決定され、日本からは、文化遺産16件、自然遺産4件の計20件が記載されている。

イ 無形文化遺産条約

無形文化遺産条約は、伝統芸能や伝統工芸技術などの無形文化遺産について、国際的保護の体制を整えるものである(2016年12月現在締約国数は172か国)。国内の無形文化財保護において豊富な経験を持つ日本は、この条約の作成作業の牽引(けんいん)役となり、運用指針の主要部分を取りまとめるなど、積極的な貢献を行っている。条約に基づき作成されている「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」には、日本の無形文化遺産として計21件が記されている。その中には、「人類の口承及び無形遺産に関する傑作」としてユネスコが宣言した能楽、文楽及び歌舞伎の3件が含まれている。2016年11月、2009年から同一覧表に記載されていた「京都祇園祭の山鉾(やまぼこ)行事」及び「日立風流(ふりゅう)物」を拡張し、全国に所在する同様の行事を加えて提案した「山・鉾・屋台行事」が同一覧表へ記載されることが決定した。

ウ ユネスコ「世界の記憶」事業

ユネスコ「世界の記憶」事業は、貴重な歴史的資料の保護と振興を目的に1992年に創設された。2016年12月現在、348件が登録されている。2016年には、日本ユネスコ国内委員会による公募を経て、「上野三碑」及び「杉原リスト」の2件が、日本からの「世界の記憶」への登録候補案件として申請された。2017年の夏頃には登録の可否が決定される予定である。

また、2015年10月に中国の関係機関によって申請された「南京事件」の登録の例にあるように、関係国間での見解の相違が明らかであるにもかかわらず、一方の国の主張のみに基づき申請・登録がなされることは、ユネスコの設立趣旨である、加盟国間の友好と相互理解の推進に反するものとなるので、日本としては引き続き同事業の制度改善に努めている。

2016年リオデジャネイロ・オリンピックの体操ニッポンの活躍は日本中の人たちに感動を与えてくれました。男子団体総合や男子個人総合の内村航平選手の金メダル、女子団体総合では48年ぶりに4位、新体操では大技に挑戦して決勝進出を決めるなど、大舞台で堂々と戦う日本人の姿に勇気と笑顔をもらいました。

こうした選手の活躍の一翼を担っているのが競技団体です。オリンピック競技にはそれぞれ国内競技団体が存在しています。体操の場合は、日本体操協会が体操競技、新体操、トランポリンの選手のために日々尽力、協力しており、選手一人では大会に出たり合宿に参加することはできません。外務省は、こうした国内競技団体と協力しながら、2015年から開始した「スポーツ外交推進事業」を通じて海外からスポーツ選手やコーチを招へいしたり、日本人指導者を海外へ派遣しているほか、スポーツ器材輸送の支援や海外スポーツ関係者等との人脈構築のために在外公館でのレセプションを実施しています。こうした活動を通じて、海外の親日派・知日派を育成し国際相互理解の増進を図り、また、国際場裏における日本のスポーツ関係者の地位向上に貢献しています。

2016年10月に東京で開催された国際体操連盟の総会で、日本体操協会専務理事の渡辺守成氏が第9代会長に選ばれました。世界各国から集まった国際体操連盟関係者119票のうち100票を獲得しての大勝でした。オリンピック競技の国際連盟で日本人が会長に就くのは23年ぶり4人目、アジアから国際体操連盟会長に就任するのは渡辺氏が初めてという快挙でした。勝因としては、渡辺氏の資質や実績や同氏自身による地道な選挙活動はもちろんのことですが、海外の体操チームやコーチを日本に招へいしたり、日本人体操指導者を海外に派遣することで世界各国に日本ファンが広がり、それが投票に結び付いたと考えられています。渡辺氏は1年半で100か国以上を訪問し、特にアフリカや中南米等、体操競技が発達段階にある国に積極的に働きかけを行いました。

日本にいるのは月10日間程度だったそうです。海外にいる間は、各国の在外公館が体操やスポーツ関係者を招待してレセプションを開催したり、現地の体操協会との調整をする等積極的に支援を行いました。また、「スポーツ外交推進事業」を通じて、これまでセネガル、チュニジア、ナイジェリア、アルジェリアから体操選手団を日本に招へいしたほか、コスタリカに日本人指導者を派遣しました。

100票もの票を獲得して当選した渡辺氏には、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、日本の国際スポーツ界での発言力向上や国際舞台での交渉力向上を始め活躍が期待されています。2016年には体操のほか、トライアスロン、ゴルフ、ボート、フェンシング、セーリング等の他の競技においても日本人役員が誕生していますが、2020年に向けて、国際スポーツ界における日本人関係者の地位向上のために、これからも外務省は世界を走り回る日本人を支援し続けていきます。

公益財団法人全日本柔道連盟 特別顧問 小川郷太郎

柔道は約200の国や地域で親しまれています。アフリカや中南米の小さな貧しい国では道場や柔道衣も揃わないことが多いですが、それでも練習の始めと終わりに正座して、日本語で「センセイニレイ(先生に礼)」などと号令をかけながら練習に精を出しているのを見かけることがあります。ご存じのとおり、柔道の国際試合の審判用語は「イッポン」「ワザアリ」「ソレマデ」などのように日本語です。世界の隅々にまで浸透した柔道は、まさに「世界の無形文化財」と言っても過言ではありません。

世界中から、日本からの指導者派遣や日本での柔道研修受入れが求められています。こうした海外からの要望に充分に応えられないのが現実ですが、外務省は、柔道界と二人三脚で指導者派遣、畳や柔道衣の寄贈などの活動を行っています。2016年度もアジアの国々を中心に全日本柔道連盟と提携し学生ボランティアを派遣して柔道の指導を行いました。派遣された学生も途上国の柔道を学ぶ人たちととても親しくなり、国際交流に寄与できたことで貴重な体験となりました。外務省は2006年以降、山下泰裕先生が創立した特定非営利活動法人「柔道教育ソリダリティー」と連携して中国に柔道協力を行ってきました。また、外務省がODAの「草の根文化無償」を活用して青島と南京に柔道場を整備し、「ソリダリティー」が数年にわたりこれらの道場で指導する中国人柔道家を指導してきました。

2016年夏には、中国人指導者を育成してきた日本人の先生一行が青島(ちんたお)、南京(なんきん)、北京(ぺきん)を巡回してきましたが、これらの地では柔道が目覚ましく発展し、柔道を通じて日本への親近感が増しています。

南京の道場での様子をご紹介します。

三百数十枚の畳が敷かれた巨大な「中日友好南京柔道館」に先生一行が着くと、壁に「熱烈歓迎」の大きな赤の字幕が張られ、その下に何と二百数十人の柔道衣を着た子供や大人が整然と並んで待っていました。中に入ると、皆が駆け寄ってきて、「ニーハオ」と言って実に丁寧なお辞儀をしてくれたのです。その礼儀正しい仕草は、まさに日本で学んだ中国人の指導者が教え子たちに植え付けたものに違いありません。日本人の先生が指導を始めると、皆目を輝かせて夢中になって練習しました。先生に対する尊敬の眼差しが強く感じられます。子供の親たちが見守っていましたが、日本の先生方に親愛の気持ちが現れていました。この柔道館の会員数は間もなく1,000人にも達するそうです。日中間には難しい国民感情がありますが、柔道を通じて多くの中国人が日本に親近感や敬意を持つようになってくれているのが感じられます。

柔道の持つ価値は外交にとっても大きいものがあります。海外からの要望に応えるためには、海外指導に継続的に従事できる日本人指導者の育成や制度作りを含め予算面での手当が期待されます。

(注)武道交流を通じた日本外交の理解促進を重視する観点から、外務省は、2016年度においては柔道交流に加えて在外公館を通じた合気道、空手、剣道等の武道紹介事業の実施及び相撲、剣道等の器材輸送支援等を実施した。