7 地域協力・地域間協力

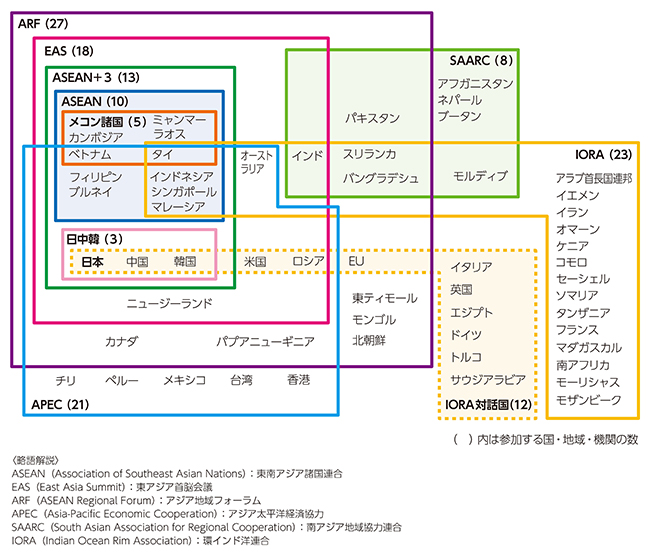

世界の成長センターであるインド太平洋地域において、法の支配に基づく自由で開かれた秩序を実現し、地域全体、ひいては世界の平和と繁栄を確保していくことは重要である。こうした観点から、日本は、日米同盟を基軸とし、オーストラリア、インド、ASEAN、欧州などの同志国とも連携しながら、日・ASEAN、日・メコン、ASEAN+3(日中韓)、東アジア首脳会議(EAS)、ASEAN地域フォーラム(ARF)、アジア太平洋経済協力(APEC)などの多様な地域協力枠組みを通じ、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現に向けた取組を戦略的に推進してきている。

特に、日本は、2019年にASEANが策定し、FOIPと開放性、透明性、包摂性、国際法の尊重といった本質的な原則を共有する「インド太平洋に関するASEANアウトルック(AOIP)」(36)を一貫して支持しており、その主流化を後押ししている。日本は、引き続き、ASEANの中心性と一体性を尊重しつつ、FOIPとAOIPの掲げる原則に資する具体的な協力を実施することで、インド太平洋地域全体の安定と繁栄に寄与していく考えである。

(1)東南アジア諸国連合(ASEAN)情勢全般

インド太平洋の中心という地政学的要衝に位置するASEANは、FOIP実現の要である。また、東南アジア地域は従来から製造業を中心とする日本企業の重要な生産拠点となってきたが、近年では、活力ある世界経済の成長センター、拡大する消費市場として注目を集めている。ASEANは、地域協力の面でも重要な役割を担っており、ASEAN+3(日中韓)、EAS、ARFなど多層的な枠組みを通じ、政治・安全保障、経済、社会・文化の広範な分野で協力が進んでいる。

2015年にはASEAN共同体の設立が宣言され、2016年からの10年間のASEAN共同体の方向性を示す「ASEAN共同体ビジョン2025」が採択された。2019年には、ASEANのインド太平洋地域への関与の指針であるAOIPが採択された。

経済面では、ASEANは、ASEAN自由貿易地域(AFTA)を創設し、日本、中国、韓国、インドなどの各国とのEPAやFTAを締結している。加えて、ASEAN加盟国は日本、中国、韓国、オーストラリア及びニュージーランドと共にRCEP協定を締結するなど、ASEANを中心とした自由貿易圏は広がりを見せている。

(2)南シナ海問題

南シナ海においては、領有権をめぐる問題がある中、中国が、係争地形の一層の軍事化(198ページ 第3章第1節3(4)エ参照)、沿岸国等に対する威圧的かつ脅迫的な活動など、法の支配や開放性に逆行した力による一方的な現状変更の試みや地域の緊張を高める行動を継続・強化し、また比中仲裁判断(37)の受入れを引き続き拒否し、国連海洋法条約(UNCLOS)と整合的でない海洋権益に関する主張を続けている。

2024年には、フィリピン政府は、2023年に引き続き、フィリピン船舶と中国船舶の衝突事案などの発生を受け、南シナ海におけるフィリピン船舶に対する中国船舶の行動を非難する声明を複数発表した。また、ベトナム政府も、西沙諸島においてベトナム漁船の乗組員が負傷する事案が発生したことを受け、中国船舶の行動を非難する声明を発表した。

南シナ海をめぐる問題は、地域の平和と安定に直結する国際社会の正当な関心事項であり、資源やエネルギーの多くを海上輸送で輸入している日本にとっても、重要な関心事項である。中国による力による一方的な現状変更の試みや地域の緊張を更に高める行為に対し、日本を含む国際社会は深刻な懸念を表明している。

日本は、力による一方的な現状変更の試みや緊張を高めるいかなる行為にも強く反対するとともに、「海における法の支配の三原則」(236ページ 第3章第1節6(2)参照)を貫徹すべきとの立場から、一貫して南シナ海をめぐる問題の全ての当事者がUNCLOSを始めとする国際法に基づく紛争の平和的解決に向け努力することの重要性を強調している。また、中国の南シナ海における主張がUNCLOSの関連規定に基づいていないこと、南シナ海のあらゆる海空域において、航行及び上空飛行の自由が守られることが重要であること、中国の主張する国際法上の根拠が明らかでない「九段線」に基づく「歴史的権利」の主張がUNCLOS違反であることなどを判示した比中仲裁判断は、最終的かつ紛争当事国を法的に拘束するものであり、当事国が同判断に従い、紛争を平和的に解決することを期待することなども繰り返し指摘してきている。日本は、比中仲裁判断から5年の節目に当たる2021年から毎年外務大臣談話を発出し、国際法に従った紛争の平和的解決の原則や法の支配の重要性を始めとする日本の立場を累次にわたって表明している。

法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化のためには、同盟国・同志国の連携も重要である。岸田総理大臣は、4月に米国でバイデン米国大統領及びマルコス・フィリピン大統領と、初開催となった日米比首脳会合に臨み、南シナ海情勢を含む厳しい戦略環境を踏まえ、引き続き日米比での連携を一層強化し、3か国の協力の具体化を進めていくことで一致した。さらに12月には、同首脳会合で立ち上げが発表された日米比海洋協議を初開催し、南シナ海情勢についても意見交換を行い、力による一方的な現状変更の試みに反対することを改めて確認した。

また、日本は、中国とASEANの間で長年にわたり協議が続いている南シナ海行動規範(COC)(38)については、実効的かつ実質的でUNCLOSを含む国際法と整合的で、南シナ海を利用する全てのステークホルダーの正当な権利と利益を尊重するものとなるべきとの立場を表明してきている。

(3)日・ASEAN関係

FOIP実現の要であるASEANがより安定し繁栄することは、地域全体の安定と繁栄にとって極めて重要である。日本は2015年のASEAN共同体設立以降、「ASEAN共同体ビジョン2025」に基づくASEANの更なる統合努力を全面的に支援してきた。

現在、2023年12月に開催された日本ASEAN友好協力50周年特別首脳会議において採択された「日・ASEAN友好協力に関する共同ビジョン・ステートメント」とその具体的な「実施計画」に基づく三つの柱((ア)「世代を超えた 心と心のパートナー」として、長年の信頼関係を次世代につなぎ、強化していく、(イ)「未来の経済・社会を共創するパートナー」として、共通の課題への解決策を見いだしていく、(ウ)「平和と安定のためのパートナー」として、自由で開かれたインド太平洋を推進する)の下、幅広い分野で協力の強化が進められている。

また、AOIPに関しては、2020年に採択した「AOIP協力についての第23回日・ASEAN首脳会議共同声明」を指針として、海洋協力、連結性、国連持続可能な開発目標(SDGs)、経済等というAOIPの四つの優先協力分野に沿って具体的な協力を積み上げてきている。

7月の日・ASEAN外相会議では、上川外務大臣から、(ア)「次世代共創パートナーシップ-文化のWA2.0-」による「日本語パートナーズ」の派遣、(イ)「日ASEAN包括的連結性イニシアティブ」の下でのASEANの連結性強化支援、(ウ)安全保障協力や海洋協力に触れつつ、特別首脳会議で発表した共同ビジョン・ステートメントの三つの柱に沿って、幅広い協力が着実に進展していることを示した。ASEAN各国外相からは、特別首脳会議に対する高い評価と、共同ビジョン・ステートメント実施計画に沿った具体的な協力の着実な進展が歓迎された。上川外務大臣からは、地域・国際情勢に関しても、法の支配に基づく国際秩序の重要性を強調する観点から、力による一方的な現状変更の試みは、世界のどこであれ認められず、これからもASEAN中心性・一体性を支持するという日本の立場を表明した。

10月の日・ASEAN首脳会議では、石破総理大臣から「心と心」のつながる「信頼のパートナー」として、半世紀にわたる日本とASEANの信頼関係を更に強固なものとする強い決意を表明した。また、3本柱の協力が着実に進展していることを説明するとともに、活力ある地域の未来を共に創るため、デジタル・トランスフォーメーション(DX)、グリーン・トランスフォーメーション(GX)といった新たな課題解決のため協力を推進することを表明した。ASEAN各国からはDX、GXなど新たな分野を含めた協力深化への高い期待が示された。また、石破総理大臣は、地域・国際情勢に関し、ASEANと共に法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化に取り組むと述べつつ、東シナ海・南シナ海、台湾、北朝鮮、ミャンマー情勢、ロシアによるウクライナ侵略、中東情勢に関して日本の立場を述べた。ASEAN諸国からは、東シナ海・南シナ海における一方的行為が地域の安定を損なっているとして、UNCLOSに基づく紛争の平和的解決の重要性について言及があったほか、北朝鮮による安保理決議の履行、朝鮮半島の非核化や拉致問題を含む人道的問題の解決の重要性について発言があった。また、ミャンマー情勢について、ASEANの「五つのコンセンサス」への日本の支持に対する謝意の表明があった。また、中東情勢の平和的解決の重要性についても発言があった。

(4)日・メコン協力

メコン地域(カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ及びベトナム)は、将来性が見込まれる、日本の戦略的パートナーである。メコン地域の平和と繁栄は、ASEAN域内の格差是正や地域統合にも資するものであり、日本を含むアジア全体にとって極めて重要である。

7月には3年ぶりとなる日・メコン外相会議をラオスにおいて開催し、(ア)ポスト・コロナにおける強靱で連結された社会、(イ)デジタル化、(ウ)非伝統的安全保障問題への積極的対応の三つの柱から成る「日メコン協力戦略2024」を採択した。共同議長を務めた上川外務大臣から、今後もハード・ソフト両面の幅広い分野における連結性強化に取り組み、将来性の豊かなメコン諸国と共に、「未来の経済・社会を共創するパートナー」として、様々な分野での協力を進めていきたいと述べた。今後、日本として、同戦略に基づく日・メコン協力プロジェクトの実施を通じて、同地域の繁栄及び発展に引き続き貢献していく。

(5)ASEAN+3

ASEAN+3は、1997年のアジア通貨危機を契機として、ASEANに日中韓の3か国が加わる形で発足し、金融や食料安全保障などの分野を中心に発展してきた。現在では、金融、農業・食料、教育、文化、観光、保健、エネルギー、環境など24の協力分野が存在し、「ASEAN+3協力作業計画(2023-2027)」の下、各分野で更なる協力を進めている。

7月に開催されたASEAN+3外相会議では、上川外務大臣から、この地域がインド太平洋地域、更に世界の成長の中心として安定的な経済成長を続けるためには、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持・強化することが不可欠であると強調した。その上で、ASEAN+3における具体的な協力として、経済・金融面での協力について、チェンマイ・イニシアティブ(39)の更なる機能強化に向けた緊急融資ファシリティの創設で正式に一致したことを歓迎すると述べた。また、持続可能な社会に向けた協力について、ASEAN+3緊急米備蓄(APTERR)を通じた支援の継続やASEAN感染症対策センター(ACPHEED)への全面的な支援を行っていくと述べた。また、平和と安全保障に係る協力について、災害対応、防災及び減災の分野における女性の参画とリーダーシップの重要性を指摘しつつ、WPS(女性・平和・安全保障)に係る協力を追求したいと述べた。地域・国際情勢に関しては、核・ミサイル問題及び拉致問題を含む北朝鮮への対応やミャンマー情勢に係る日本の立場を説明した。

10月の首脳会議では、石破総理大臣から、日中韓とASEANのGDP総額は、世界全体の25%を超えており、ASEAN+3の協力には大きなポテンシャルがあることを指摘しつつ、日本の主導によりチェンマイ・イニシアティブの下、緊急融資ファシリティの創設で一致したことや、日本がASEAN+3緊急米備蓄の取組を主導してきたこと、ASEAN防災人道支援調整センターへの日本人専門家の派遣を行うことに触れ、ASEAN+3協力を更に発展させ、ASEAN+3各国と共に未来を創り、未来を守りたいと述べた。また、地域・国際情勢に関しては、石破総理大臣は、地域の安定と繁栄のため、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持・強化していくことが不可欠であると強調した上で、核・ミサイル問題及び拉致問題を含む北朝鮮に係る日本の立場を表明した。

(6)東アジア首脳会議(EAS)

EASは、政治・安全保障・経済に係る地域共通の懸念事項に関する戦略的対話及び協力を実施することを目的として、2005年に発足した。首脳主導の地域のプレミア(主要な)・フォーラムとして、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化に貢献することが期待されている。

7月に開催されたEAS参加国外相会議において、上川外務大臣は、主権、領土一体性の尊重といった国連憲章の基本原則を守ること、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持・強化し、「人間の尊厳」が守られる世界を目指すことが重要であると述べた。さらに、力による一方的な現状変更の試みは、東シナ海など日本を囲む海のみならず、世界のどこであれ認められないこと、基本的人権や自由、民主主義は守られ、促進されるべきこと、経済的威圧に反対することを強調した。その上で、南シナ海情勢、台湾海峡、核・ミサイル問題及び拉致問題を含む北朝鮮情勢、ミャンマー情勢、ロシアによるウクライナ侵略、中東情勢、ALPS処理水に関する日本の立場を説明した。

10月に開催された第19回EASでは、石破総理大臣から、激動する国際情勢の中で、主権・領土一体性の尊重、国際法に基づく紛争の平和的解決、武力行使の禁止といった国連憲章の原則の重要性が高まっていると指摘し、世界中のどこであれ、力や威圧による一方的な現状変更の試みを許容してはならず、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持・強化していくことが不可欠であると述べた。また、日本はASEANの中心性・一体性を支え、AOIPを一貫して支持し、AOIPの推進と主流化を積極的に後押ししていくことを表明した。地域・国際情勢については、石破総理大臣から、北朝鮮による核・ミサイル活動、ロシアとの軍事協力の進展に対し深刻な懸念を表明した上で、朝鮮半島の平和と安定は全員の共通利益であり、北朝鮮の完全な非核化の実現に向け、国際社会全体の力強い対応が重要であることを指摘し、拉致問題の即時解決に向け、引き続き各国の理解と協力を要請した。また、東シナ海で、日本の主権を侵害する活動が継続・強化されていることに強く反対すると述べ、南シナ海で軍事化や威圧的な活動が継続していることへの深刻な懸念を表明し、海洋権益の主張や海洋における活動は、UNCLOSの関連規定に基づくべきであると述べた。また、石破総理大臣は、台湾海峡の平和と安定の重要性について述べた。日中両国関係については、東南アジア地域を含め国際社会の平和と繁栄にとって共に重要な責任を有する国であり、中国とは引き続きあらゆるレベルで緊密に意思疎通を図っていくと述べた。また、ミャンマー情勢に関して、深刻な懸念を表明し、状況の改善を求めつつ、「五つのコンセンサス」の実施を含むASEANの取組を最大限後押しするとともに、引き続き人道支援を実施していくことを表明した。ロシアによるウクライナ侵略については、国際法の明白な違反であり、一日も早くウクライナにおける公正かつ永続的な平和を実現することが必要であると指摘した。また、中東情勢については、一致して全ての関係者に最大限の自制を働きかけるよう求め、喫緊の課題であるガザを含む人道状況の改善に関して共に取り組んでいきたいと述べた。

(7)日中韓協力

日中韓3か国は、地理的な近接性と歴史的な深いつながりを有しており、世界経済で大きな役割を果たし、東アジア地域の繁栄を牽引する原動力となっている。地域の平和と繁栄に大きな責任を共有する日中韓の3か国が、交流や相互理解を促進し、協力して国際社会の様々な課題に取り組むことには大きな潜在性がある。

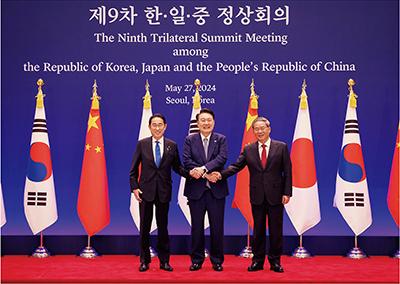

5月27日には、韓国・ソウルにおいて、約4年半ぶりに日中韓サミットが開催された。このサミットで、3か国の首脳は、日中韓協力25周年を祝い、日中韓プロセスの再活性化を歓迎し、未来志向の実務協力を推進していくことで一致した。

また、3か国の首脳は、北朝鮮情勢、ロシアによるウクライナ侵略、中東情勢を含む地域・国際情勢について意見交換を行った。このうち北朝鮮情勢については、岸田総理大臣から、北朝鮮の核・ミサイル活動や露朝軍事協力の進展に対する深刻な懸念を表明し、北朝鮮の非核化と朝鮮半島の安定が日中韓3か国の共通の利益であることを改めて確認した。その上で、関連安保理決議に基づいて、北朝鮮に核・弾道ミサイル計画の完全な廃棄を求めていくべきであると述べた。また、岸田総理大臣から、拉致問題の即時解決に向けた両首脳の引き続きの支援を求め、理解を得た。

(8)アジア太平洋経済協力(APEC)(281ページ 第3章第3節3(3)参照)

APECは、アジア大洋州地域の21の国・地域(エコノミー)で構成されており、同地域の持続可能な成長と繁栄を目的とした、経済分野の協力枠組みである。「世界の成長センター」と位置付けられるアジア太平洋地域における経済協力の促進と信頼関係の強化は、日本の一層の発展を目指す上で極めて重要である。

11月にペルー・リマで開催されたAPEC首脳会議では、「マチュピチュ首脳宣言」が採択されたほか、ウクライナ及び中東情勢に関する議長声明が発出された。首脳会議に出席した石破総理大臣は、自由で開かれた貿易・投資環境や世界貿易機関(WTO)を中核とする多角的貿易体制の維持・強化などの重要性について発信した。

(9)南アジア地域協力連合(SAARC)(40)

SAARCは、南アジア諸国民の福祉の増進、経済社会開発及び文化面での協力、協調などを目的として、1985年に正式発足した。2024年12月時点で、加盟国はインド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、ブータン、モルディブ、アフガニスタンの8か国、オブザーバーは日本を含む9か国・機関で、首脳会議や閣僚理事会(外相会合)などを通じ、経済、社会、文化などの分野を中心に、比較的穏やかな地域協力の枠組みとして協力を行ってきている。ただし、首脳会議は2014年、閣僚理事会は2016年を最後に開かれていない。日本は、SAARCとの間の青少年交流の一環として、2024年末までに8,921人を招へいしている。

(10)環インド洋連合(IORA)(41)

IORAは、環インド洋地域における経済面での協力推進を主な目的とした地域機構であり、日本は1999年から対話パートナー国として参加している。

(36) AOIP:ASEAN Outlook on the Indo-Pacific

2019年6月、ASEAN首脳会議において採択された、ASEANのアジア太平洋・インド洋地域への関与の指針。インド太平洋地域におけるASEAN中心性の強化に加え、開放性、透明性、包摂性、ルールに基づく枠組み、グッド・ガバナンス、主権の尊重、不干渉、既存の協力枠組みとの補完性、平等、相互尊重、相互信頼、互恵、国連憲章及び国連海洋法条約その他の関連する国連条約を含む国際法の尊重といった原則を基礎として、海洋協力、連結性、SDGs及び経済などの分野での協力の推進を掲げている。

(37) 2013年1月、フィリピン政府は、南シナ海をめぐる同国と中国との間の紛争に関し、国連海洋法条約(UNCLOS:United Nations Convention on the Law of the Sea)に基づく仲裁手続を開始した。比中仲裁判断は、2016年7月12日に、同手続において組織された仲裁裁判所が示した最終的な判断のこと。日本は、同日に外務大臣談話を発出し、「国連海洋法条約の規定に基づき、仲裁判断は最終的であり紛争当事国を法的に拘束するので、当事国は今回の仲裁判断に従う必要があり、これによって、今後、南シナ海における紛争の平和的解決につながっていくことを強く期待する」との立場を表明してきている。

(38) COC:Code of Conduct in the South China Sea

(39) 1997年から98年のアジア通貨危機を受けて、2000年5月の第2回ASEAN+3財務大臣会談(タイ・チェンマイ)で、東アジア域内における通貨危機の再発防止を目的として合意された枠組み。金融危機の地域的な連鎖と拡大を防ぐため、外貨支払に支障を来した国に対し、通貨スワップ(交換)により短期の米ドル資金を現地通貨の対価として融通するもの

(40) SAARC:South Asian Association for Regional Cooperation

(41) IORA:Indian Ocean Rim Association