2 文化・スポーツ・観光

(1)概要

日本文化がきっかけとなって日本に関心を持つ外国人は大変多い。外務省及び国際交流基金は、諸外国で良好な対日イメージを形成し、日本全体のブランド価値を高めた。また、対日理解を促し、親日派・知日派を育成し、新型コロナ収束後の訪日観光客を増やすため、海外での日本文化の紹介や、スポーツ、観光促進を通じた様々な事業を行っている。例えば、「在外公館文化事業」では、茶道、華道、武道などの日本の伝統文化やアニメ、マンガ、ファッションといった日本の現代文化、日本の食文化など日本の魅力を幅広く紹介している。2022年も引き続き、新型コロナの流行により、集客を伴う事業の実施は困難であったが、各在外公館では、オンラインでの発信も活用し、多数の事業を実施した。

「日本ブランド発信事業」では、日本の国家ブランドを確立し、世界における日本のプレゼンスを強化するため、様々な分野の専門家を海外に派遣し、講演会や実演、ワークショップなどを通じて日本の経験・英知が結集された優れた文物を発信してきている。新型コロナの感染拡大に伴い、専門家の海外派遣は困難な状況が続いていることを踏まえ、オンライン形態による事業も取り入れながら日本の魅力を発信した。今後、オンラインや動画配信などのツールも活用し、引き続き日本の多様な魅力や強みの発信に努めていく。

また、2021年に開催された2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「2020年東京大会」という。)のレガシーを継承するため、外務省は、「Sport for Tomorrow(SFT)」プログラムの一環として、各国での様々なスポーツ交流・スポーツ促進支援事業、国際協力機構(JICA)海外協力隊によるスポーツ指導者の派遣、文化無償資金協力を活用したスポーツ器材の供与や施設の整備を実施した。さらに、これらの取組を外務省「MofaJapan×SPORTS」と題するツイッターを通じて内外に発信した。

次世代の親日層・知日層の構築や日本研究を通じた対日理解促進のため、外務省は、在外公館を通じて、日本への留学機会の広報や元留学生とのネットワーク作り、地方自治体などに外国青年を招へいする「JETプログラム」への協力、アジアや米国などとの青年交流事業や社会人を招へいする交流事業、日本研究支援などを実施している。

海外における日本語の普及は、日本との交流の担い手を育て、対日理解を深め、諸外国との友好関係の基盤となるものである。また、2019年6月には「日本語教育の推進に関する法律」が公布・施行され、2020年6月には「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」(閣議決定)が策定されるなど、日本語教育の重要性はますます高まってきている。外務省は、国際交流基金を通じて、日本語専門家の海外への派遣、海外の日本語教師に対する研修、日本語教材の開発などを行っている。また、日本における労働力不足を背景にして、2019年4月から在留資格「特定技能」による外国人材の受入れが開始されたが、就労目的での来日を希望する外国人に対する日本語教育という新たなニーズに対しても取組を行っている。

日本は、国連教育科学文化機関(UNESCO:ユネスコ)などと協力し、世界の有形・無形の文化遺産や自然遺産の保護支援にも熱心に取り組んでいる。また、世界遺産条約や無形文化遺産保護条約などを通じ、国際的な遺産保護の枠組みの推進にも積極的に参加している。

新型コロナ流行下においてもオンラインなどの工夫を凝らしてこれら文化・スポーツ外交を推進し、日本の魅力を海外に発信することによって、将来の訪日観光客の増加にもつなげていく。

(2)文化事業

各国・地域における世論形成や政策決定の基盤となる国民一人一人の対日理解を促進し、日本のイメージを一層肯定的なものとすることは、国際社会で日本の外交政策を円滑に実施していく上で重要である。この認識の下、外務省は、在外公館や国際交流基金を通じて多面的な日本の魅力の発信に努めている。在外公館では、管轄地域での対日理解の促進や親日層の形成を目的とした外交活動の一環として、多様な文化事業を行っている。例えば、茶道・華道・折り紙などのワークショップ、日本映画上映会、邦楽公演、武道デモンストレーション、伝統工芸品や日本の写真などの展示会、アニメ・マンガなどのポップカルチャーや日本の食文化などの生活文化も積極的に紹介し、また、日本語スピーチコンテストや作文コンテストなどを企画・実施している。

2022年は、1月から2月にかけて中南米地域のスペイン語圏に所在する9つの日本国大使館など(在アルゼンチン大使館、在ペルー大使館、在ドミニカ共和国大使館、在コロンビア大使館、在エクアドル大使館、在グアテマラ大使館、在パラグアイ大使館、在レオン総領事館及び在サンタクルス領事事務所)が連携し、地域横断型のオンライン文化事業として「書道レクチャー&デモンストレーション」を実施した。書道家から日本の書道具や書体について解説し、参加者の作品に講評を行うなどして、オンライン上で双方向コミュニケーションをとりながら日本の書への理解を深める機会を提供し、アジア、ヨーロッパ及びアフリカを含む計29か国からの参加があった。

また、外交上の節目となる年には、時機を捉えた対日理解の促進を目指して、政府関係機関や民間団体が連携して大規模かつ総合的な記念行事を集中的に実施し、活発な交流を行っている。2022年は、中国(9月)、中央アジア(キルギス(9月)、タジキスタン(10月)、トルクメニスタン(11月))、バングラデシュ(10月)、モンゴル(11月)、アラブ首長国連邦(12月)で周年を記念した大型の文化事業を実施した。

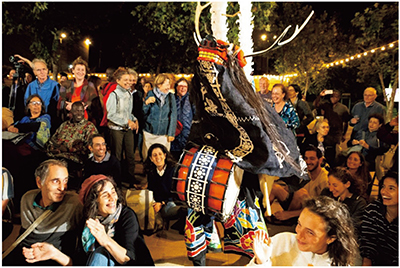

国際交流基金では、外務省・在外公館との連携の下、日本の文化や芸術を様々な形で世界各地に発信する文化芸術交流事業、日本語教育、日本研究・国際対話の推進及び支援などを行っている。日中国交正常化50周年記念事業として日本現代建築展を深圳(せん)で開催したほか、日・イスラエル外交関係樹立70周年を記念して「日本祭り開催支援」事業をエルサレム及びテルアビブで開催するなど、新型コロナの流行下による各種制約を抱えつつも、現地開催の事業を世界各地で実施した。

(10月15日、バングラデシュ・ダッカ)

また、国際交流基金の欧州最大規模の文化発信拠点であるパリ日本文化会館では、『男はつらいよ』全50作品を1年間連続上映し、上映会場で各作品の舞台となった日本の各地域の観光パンフレット(日本政府観光局(JNTO)作成)を観客に配布したほか、同会館の活動が持続可能(サスティナブル)な社会の構築に貢献するよう、江戸時代の持続可能な開発目標(SDGs)に焦点を当てた「いきもの:江戸東京 動物たちとの暮らし」展の開催やインターネット配信番組「渋沢栄一とSDGs」を配信するなど、総合的な日本文化の発信に努めた。

(写真提供:国際交流基金、(c)パリ日本文化会館/(c)松竹)

さらに、国際交流基金ではこれらと並行して、日本の舞台芸術作品や日本各地の個性的な美術館などを全世界に紹介する「STAGE BEYOND BORDERS」や「美術館への誘い」といった多言語による動画配信を拡充し、オンラインの特性をいかした事業展開も引き続き積極的に推進した。

また、2013年12月に安倍総理大臣が発表した「文化のWA(和・環・輪)プロジェクト」(306ページ、コラム参照)の下、ASEAN諸国を中心とするアジアを対象に、日本語パートナーズ派遣事業及び芸術・文化の双方向交流事業を実施している。2022年は、日本語パートナーズ223人を9か国・地域に派遣した。このほか、3年目を迎えた東京国際映画祭との連携事業である「交流ラウンジ」により、アジアを始めとした世界各国・地域から集う映画人と第一線で活躍する日本の映画人が東京で語り合う場を提供した。

日本国際漫画賞は、海外への漫画文化の普及と漫画を通じた国際文化交流に貢献する漫画家を顕彰することを目的として2007年に外務省が創設した。第16回となる2022年は、77の国・地域から過去最多となる503作品の応募があり、韓国の作品が最優秀賞に輝いた。また、今回はコソボ、スリランカ及びモザンビークの3か国から初めて応募があった。

(3)人物交流や教育・スポーツ分野での交流

外務省では、諸外国において世論形成・政策決定に大きな影響力を有する要人、各界で一定の指導的立場に就くことが期待される外国人などを日本に招き、人脈形成や対日理解促進を図る各種の招へい事業を実施している。また、教育やスポーツなどの分野でも、幅広い層での人的交流促進のために様々な取組を行っている。これらの事業は、相互理解や友好関係を増進させるだけではなく、国際社会での日本の存在感を高め、ひいては外交上の日本の国益増進の面でも大きな意義がある。

ア 留学生交流関連

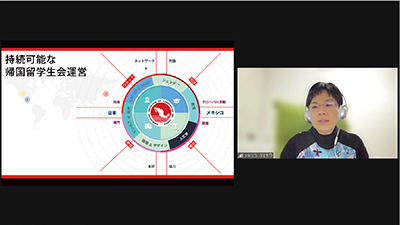

外務省は、在外公館を通じ日本への留学の魅力や機会を積極的に広報し、国費外国人留学生受入れのための募集・選考業務、各国の「帰国留学生会」などを通じた元留学生との関係維持や親日派・知日派の育成に努めている。3月、前年に続き第2回目となる帰国留学生総会をオンラインで開催し、50か国からの参加を得た。同総会においては、各国の帰国留学生会のベストプラクティスや今後の課題についての発表が行われるとともに、懇親会を通じて各国帰国留学生間のネットワークの強化が図られた(307ページ コラム参照)。

5月には、日米豪印4か国首脳の出席の下、総理官邸において「日米豪印フェローシップ」創設記念行事が開催された。同フェローシップは、2021年9月の第2回首脳会合において教育及び人的交流に係る協力として発表され、日米豪印のSTEM分野(科学、技術、工学及び数学)の優れた人材に対して米国留学のための奨学金を授与するものであり、12月に第1期の採用者100人(各国25人)が発表された。

また、2022年は、日米の留学プログラムである日米フルブライト交流計画の70周年であり、7月に記念式典が開催された。これまでに同計画を通じて、約6,600人の日本人が米国に派遣され、日本では約2,900人の米国人を受け入れた。

イ JETプログラム

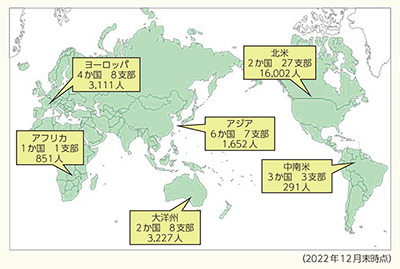

外国語教育の充実と地域の国際交流の推進を図る目的で1987年に開始された「JETプログラム」は、総務省、外務省、文部科学省及び一般財団法人自治体国際化協会の運営協力の下、地方自治体などが外国青年を自治体や学校で任用するものであり、外務省は、在外公館における募集・選考や渡日前オリエンテーション、18か国に存在する元JET参加者の会(JETAA、会員数約2万5,000人)の活動を支援している。2022年度は水際措置の緩和などにより50か国から2,038人の新規参加者を含む5,723人の参加者が全国に配置され、2022年12月末時点の累計参加者は約7万5,000人に上る。JETAAは各国で日本を紹介する活動を行っており、数多くのJET経験者が親日派・知日派として各国の様々な分野で活躍するなど、JET参加者は日本にとって貴重な人的・外交的資産となっている。

いまから遡ること10年前、日・ASEAN友好協力40周年に当たる2013年12月に東京で開催された日・ASEAN特別首脳会議において、安倍総理大臣により、新しいアジア文化交流政策「文化のWA(和・環・輪)プロジェクト─知り合うアジア─」が発表されました。これを受け、同プロジェクトの実施を担うこととなった独立行政法人国際交流基金は、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催年までを目処(めど)に、ASEANを中心とするアジアを対象に、各国のアイデンティティを尊重しながら、多様性の中の調和と融合をモットーとし、対等の立場で双方向の取組を重視する新たな「芸術・文化交流」と「日本語学習支援」を集中的に実施しました。

「芸術・文化交流」では、美術、映像、音楽・ダンス、舞台芸術、スポーツ、知的交流・市民交流などの様々な分野で、アジアと日本をつなぐ事業を行いました。例えば、サッカー事業では、指導者・審判員などの派遣・招へいによる交流を重ね、事業終盤には、ASEAN10か国に東ティモールを含めた各国選手の選抜チーム「ASIAN ELEVEN」を結成、日本の「U-18東北選抜チーム」との親善試合を福島県のJヴィレッジで開催するなどの機会を通じて、「アジアのサッカー」のレベル向上とサッカーを通じた域内の相互理解と交流に取り組みました。こうした中、ASEAN10か国は、2034年のFIFAワールドカップ共同開催への立候補を表明するなど、進境著しいASEANサッカー界の動向は世界の注目を集めています。

「日本語学習支援」では、ASEANを中心とするアジアの各国・地域に対し、現地日本語教師のアシスタントとなる「日本語パートナーズ」を、これまでに約2,600人、各国・地域の中学校や高校などを中心に派遣してきました。「日本語パートナーズ」は、現地での日本語の授業や日本文化紹介の活動を通じて、自らも現地の言語や文化、社会についての学びを深め、日本帰国後は、アジアを知る人材として、国内各地における多文化共生・異文化理解の推進に貢献しています。

(9月、タイ 写真提供:国際交流基金)

「文化のWA」プロジェクトは、これまでに日本とアジアの約731万人の交流をもたらし、人々の共感の輪を広げてきました。ASEAN各国首脳などからは、プロジェクト継続に対する期待が表明されているほか、2020年10月、菅義偉総理大臣は、就任後初の外遊先としてベトナムとインドネシアを訪れた際、ベトナムの日越大学でのスピーチにおいて、「日本ASEAN友好協力50周年の機会に、『文化のWA』プロジェクトの後継となる魅力ある文化交流事業を打ち出していきたい」と表明しています。日本ASEAN友好協力50周年の歴史的節目に当たる2023年は、将来を見据えて日本とASEANとの交流強化に向けた新たな取組を開始するまたとない好機であり、「文化のWA」を通じて培われた共感の輪を、次世代へとつないでいくことが期待されます。

日本で芸術工学の博士号を取得し、メキシコに帰国して数年後に、日系企業の就活イベントに参加しました。数年前はメキシコで見かけなかった企業が多数参加していてビックリしました。また、日本文化に関心を持つ人が大幅に増えたことに気付きましたが、その関心は特に若者を中心としており、商業製品やレストラン業界、語学学校、映画、演劇、音楽、芸術にまで及んでいました。

このように、メキシコにおける「日本」に大きな変化を感じていた中、2018年の「日本・メキシコ外交関係樹立130周年記念」のイベントのSNS告知に目をひかれました。そのイベントがメキシコ元国費留学生の会(AMEJ)主催であったことがきっかけとなり、この会に入会しました。

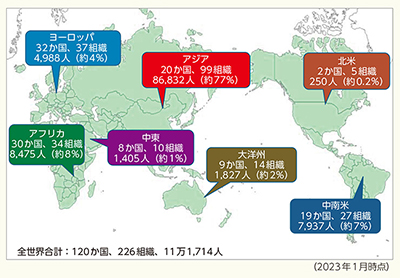

元日本留学生が帰国留学生会(元日本留学生の同窓会組織)を持つことを重視する日本政府のイニシアティブの下、現在、世界120か国に226の帰国留学生会があり、計11万人の会員が活動しています。AMEJの会員数は556人、首都メキシコシティーの本部と六つの地方支部を通じて、日本の国土の5倍以上もあるメキシコ全土をその活動範囲としています。会員の中には、日本語・日本文化の他に様々な専門分野を学んだメキシコ人がいます。

AMEJは、設立から28年を迎え、日本で学ぶという素晴らしい機会を得た高度人材が集まる同窓会ネットワークとして機能しつつ、同時に対外活動として、在メキシコ日本国大使館と連携して行う留学広報や留学前オリエンテーション、日本関連のセミナーや文化イベントの開催、日本とメキシコの企業関係者、研究者、元留学生などを集めたネットワーキングイベント、メキシコに留学する日本人学生のサポートなどを行ってきました。これらに加え、昨今、メキシコに進出する日系企業が約1,300社に及ぶなど、経済での結び付きが強まっていることを踏まえ、冒頭で述べた就活イベントなど、メキシコ日本商工会議所と連携した経済関連イベントにも協力しています。

2022年には、日系企業が多く所在する中部バヒオ地域にある在レオン日本国総領事館が開催する対面イベントへの参加や、日本側の元メキシコ留学生の組織である日墨(にちぼく)交流会との連携に加え、中南米諸国の帰国留学生会とオンラインで意見交換するなど、国の枠を越えた協力強化にも取り組みました。また、2022年は、メキシコにおいて新型コロナウイルス感染症をめぐる状況が落ち着いたこともあり、友愛を深めることを目的としたAMEJの活動趣旨に基づき、日本食レストランで和食に舌鼓を打ちながら、日本での思い出話をするなど、対面での会議や懇親会を再開できました。さらに、3月には50か国の元日本留学生が参加した第2回帰国留学生総会において、メキシコでの活動の工夫と課題について発表し、他の国々の元日本留学生との親交を深めつつ、横のつながりを強化することができました。

ボランティア団体である私たちの課題は財政的な持続可能性に加え、運営とメンバーそれぞれの仕事との両立、予算や時間の制約がある中でもメンバーの関心と絆(きずな)を深めること、また、最も重要なこととして、将来の世代にAMEJの活動への情熱とコミットメントを持ち続けてもらうことが挙げられます。これらを重視して今後も活動を続けていきたいと思います。

元日本留学生は多様な専門性を持ち、学術、経済、人道支援など様々な分野で活躍する人材の宝庫です。私たち元日本留学生や帰国留学生会のエネルギーの源は、日本で得た知識、育んだ友情といった留学の経験です。ここまで、世界中にある帰国留学生会の一例として、メキシコでの様々な活動に触れてきましたが、その活動の根底にあるのは、人としての考え方に大きな影響を与えてくれた日本と母国の社会に尽くしたいという熱い想いです。

是非、日本の皆さんにも、世界各地に元日本留学生や帰国留学生会という日本のサポーターがいることを知ってほしいです。そして、太平洋を挟んだ日本の隣国であるメキシコから、少しでもこうした想(おも)いが届くことを願っています。日本や世界のために一緒にできることがあれば協力していきたい、そんな想いを込めてこのコラムを執筆しました。

ウ スポーツ交流

スポーツは言語を超えたコミュニケーションを可能とし、友好親善や対日理解の増進の有効な手段となる。これまで、2020年東京大会の開催に向けて、日本政府は、スポーツを通じた国際貢献策「Sport for Tomorrow(SFT)」を実施してきた。2020年東京大会のレガシーを継承するため、2022年度からはSFTの後継事業を実施しており、外務省は、「スポーツ外交推進事業」により器材輸送支援などのスポーツ交流を実施し、二国間関係の発展にも貢献している。この事業は、スポーツを活用した外交を推進し、親日派・知日派を育成することで、国際相互理解の増進及び国際平和に寄与しており、国際場裡における日本の地位向上にもつながっている。

エ 対日理解促進交流プログラム

日本とアジア大洋州、北米、欧州、中南米の各国・地域との間で、二国間又は地域間関係を発展させ日本の外交基盤を拡充することを念頭に、当プログラムは諸外国・地域の青年に対し、招へい・派遣、オンライン交流を通じて多角的に人的交流の機会を提供し、対日理解の促進を図り、未来の親日派・知日派の発掘及び育成に努めている。新型コロナ流行下においてオンラインにより継続していた交流事業は2022年、日本の水際対策の緩和に伴い、ようやく対面による招へい・派遣を再開した。また、本プログラムにおいて過去訪日経験のある青年を対象に、日本への造詣を更に深めるためのオンライン訪日交流プログラムなどを新たに開始し、政治、経済、社会、文化、歴史及び外交政策などの様々な分野において、日本の専門家による講義の聴講、各分野の視察、日本人との意見交換や文化交流を行った。プログラムの参加者は日本への関心を高め、日本人とのネットワークを構築し、その裾野を広げた。さらに、諸外国・地域の青年がプログラムの学びや訪問地の体験をSNSや所属先での報告会において発信することで、国際社会における日本の理解促進及びイメージ向上に貢献している。

(4)知的分野の交流

ア 日本研究

国際交流基金は、海外における日本の政治、経済、社会、文化などに関する様々な研究活動を複合的に支援している。2022年は、国際交流基金の日本研究フェローシップ事業で、210人の研究者に訪日の機会を提供した。

また、2022年は、25か国・地域の45か所の日本研究機関に対し、日本関係図書の拡充、研究助成、オンラインなどを含むセミナー・シンポジウムの開催支援などを行ったほか、各国・地域の日本研究者や研究機関のネットワーク構築を促進するため、学会活動への支援なども行った。3月には、国際交流基金設立50周年記念事業の一環として、アジア研究協会(AAS)年次大会において、「日本研究の発展に向けた今後の人材育成のあり方」を主なテーマとした特別パネルセッションを対面・オンラインによるハイブリッド形式で実施し、約1,500人が参加した。

イ 国際対話

外務省は、国際交流基金を通じ、国際対話事業も実施している。具体的には、共通の国際的課題をテーマとしたセミナー・シンポジウムなどを支援・共催し、作家などの派遣・招へいを通じた交流に取り組んだほか、米国の草の根レベルで日本の関心と理解を深めるため、日米草の根交流コーディネーター派遣(JOI)事業を実施するなど、様々なレベルでの対話の促進と人材育成、人的ネットワークの形成に資する交流事業を企画・支援した。10月には、「朝日地球会議2022」(朝日新聞社主催)において、国際交流基金は「テクノロジーと社会─未来をどうつくる」と題し、アンドロイド研究の第一人者である石黒浩氏(大阪大学教授)と、世界的ベストセラー『サピエンス全史』などの著者で歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリ氏(ヘブライ大学教授)の対談を特別共催事業として実施した。

ウ 日米文化教育交流会議(CULCON:カルコン)

日米の官民の有識者が文化・教育交流・知的対話について議論するカルコンでは、10月にシーラ・スミス米国側委員長を始めとする米国側委員が来日し、九州国立博物館において日米相互理解をテーマにしたシンポジウムを開催した。

(10月、九州国立博物館 写真提供:国際交流基金)

エ 国際連合大学(UNU)との協力

UNUは日本に本部を置く唯一の国連機関であり、地球規模課題の研究及び人材育成を通じて国際社会に貢献しており、日本は様々な協力と支援を行ってきている。5月には白波瀬佐和子国際連合大学上級副学長・国際連合事務次長補によるBIG IDEAS対話シリーズを開始し、SDGsに関する議論の促進に貢献しているほか、マローン学長による国連大学対談シリーズの対面での実施を9月に再開するなど、世界的に活躍する人材の育成という観点でUNUは重要な役割を果たしている。7月には、ヨハネスブルグ大学の副学長を務めるチリツィ・マルワラ氏が2023年3月から次期学長に就任することが発表された。また、大学院プログラムとして修士課程及び博士課程を開設しており、グローバルな人材育成プログラムの質の向上にも努めている。

(5)日本語普及

日本経済のグローバル化に伴う日本企業の海外進出の増加や日本のポップカルチャーの世界的な浸透などにより、若者を中心に外国人の日本語への関心が増大している。海外において日本語の普及を一層進めることは、日本の国民や企業にとって望ましい国際環境づくりにつながるものである。国際交流基金が2021年度に行った調査では、141の国・地域で約379万人が日本語を学習していることが確認された。また、同基金が実施する日本語能力試験は、2019年の受験応募者数(国内実施分を含む。)は過去最多の約137万人となったが、2020年以降は新型コロナの感染拡大に伴い部分的な実施となり応募者数は減少したものの、2022年の受験応募者数は約93万人にまで回復した。一方、これらの多くの国・地域では、多様化する日本語学習への関心・ニーズに応える上で日本語教育人材の不足が大きな課題となっている。

外務省は、国際交流基金を通じて海外の日本語教育現場での多様なニーズに対応している。具体的には、日本語専門家の海外派遣、海外の日本語教師や外交官、公務員を対象とした研修、インドネシア及びフィリピンとの経済連携協定(EPA)に基づく看護師・介護福祉士候補者への訪日前日本語予備教育、各国・地域の教育機関などに対する日本語教育導入などの働きかけや日本語教育活動の支援、日本語教材開発、eラーニングの運営、外国語教育の国際標準に即した「JF(国際交流基金)日本語教育スタンダード」の普及活動などを行っている。

また、日本における少子高齢化を背景とした労働力不足への対応として、2019年4月から新たな在留資格「特定技能」による外国人材の受入れが開始され、「外国人材の受入・共生のための総合的対応策」(2018年12月25日「外国人材の受入・共生に関する関係閣僚会議決定」)に基づき、来日する外国人の日本語能力を測定する「国際交流基金日本語基礎テスト」(JFT-Basic)の実施(2022年末までに、海外10か国及び日本国内において、累計受験者数は約8.1万人)や、その日本語能力を効果的に習得することを目的とした教材・カリキュラムの開発・普及、就労希望者に日本語教育を行う現地日本語教師の育成などの新しい取組を行っている。

(6)文化無償資金協力

開発途上国での文化・スポーツ・高等教育振興、及び文化遺産保全に使用される資機材の購入や施設の整備を支援し、日本と開発途上国の相互理解や友好親善を深めるため、政府開発援助(ODA)の一環として文化無償資金協力を実施している。2022年は、一般文化無償資金協力5件(総額約5億350万円)、草の根文化無償資金協力23件(総額約1億9,740万円)を実施した。2022年は、一般文化無償資金協力では博物館における文化財の展示、修復及び保存のための機材の整備を、草の根文化無償資金協力では武道を中心とするスポーツ振興と日本語普及分野での協力を重点的に実施した。

(7)国連教育科学文化機関(UNESCO:ユネスコ)を通じた協力

ユネスコは1951年に日本が戦後初めて加盟した国際機関である。日本は、教育、科学、文化などの分野におけるユネスコの様々な取組に積極的に参加し、1952年以降、日本は継続してユネスコ執行委員会委員国を務め、2021年11月に実施された同委員会委員国選挙でも再選された。また、日本はユネスコと協力して、開発途上国に対する教育、科学、文化面などの支援を行っている。

文化面では、世界の有形・無形の文化遺産の保護・振興及び人材育成分野での支援を柱として協力している。また、文化遺産保護のための国際的枠組みにも積極的に参画している。1994年から継続するアンコールワット遺跡(カンボジア)修復保全支援事業、2003年から継続するバーミヤン遺跡(アフガニスタン)修復保全支援事業がその代表的な事例である。こうした事業においては、日本人の専門家が中心となって、現地の人々が将来は自らの手で遺跡を守ることができるよう人材育成を行った。また、遺跡の保全管理計画の策定や、保存修復への支援を行ってきた。また近年、アフリカ諸国や小島嶼(しょ)開発途上国に対しても、文化遺産保護と持続可能な開発の両立のための人材育成への支援を実施している。無形文化遺産保護についても、開発途上国における音楽・舞踊などの伝統芸能、伝統工芸などを次世代に継承するための事業、各国が自ら無形文化遺産を保護する能力を高めるための国内制度整備や関係者の能力強化事業に対し、支援を実施している。

また、教育分野では、9月13日、日本は「高等教育の資格の承認に関する世界規約」の受諾書をユネスコ事務局長に寄託した。この規約は、高等教育の資格を承認し、又は評定するための原則、基準及び権利義務関係を定め、高等教育機関などに関する情報の共有などについて規定するものである。この規約の締結により、外国人留学生の日本への誘致及び日本人学生の海外留学の促進に貢献することが期待される。

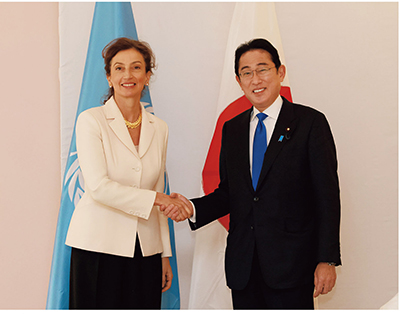

なお、アズレー・ユネスコ事務局長は、ユネスコの非政治化のための改革及び組織改革を含むユネスコ強化に向けた「戦略的変革」を推進してきており、日本は一貫して同事務局長を支持してきた。今後も引き続き、同事務局長のリーダーシップの下で推進されるユネスコの活動に積極的に貢献していく。2023年1月には、フランスを訪問中の岸田総理大臣が、アズレー事務局長による表敬を受けた。岸田総理大臣から、日本は、教育、文化、科学の分野でユネスコが果たす役割を重視しており、長年にわたり積極的に貢献してきていると述べた上で、今後一層、日本とユネスコの関係を強化していきたいと述べた。これに対し、アズレー事務局長から、日本からの財政的支援などへの感謝とともに、ウクライナ支援を始め日本との協力を一層強化したいと述べた。また、双方は、世界遺産委員会への対応に関しても協力していくことで一致した。

(2023年1月9日 フランス・パリ 写真提供:内閣広報室)

ア 世界遺産条約

世界遺産条約は、文化遺産や自然遺産を人類全体の遺産として国際的に保護することを目的としており、日本は1992年にこの条約を締結した(2022年12月時点、締約国数は194か国)。この条約に基づく「世界遺産一覧表」に記載されたものが、いわゆる「世界遺産」である。建造物や遺跡などの「文化遺産」、自然地域などの「自然遺産」、文化と自然の両方の要素を持つ「複合遺産」に分類され、2022年12月時点、世界遺産一覧表には日本の文化遺産20件、自然遺産5件の計25件を含む、世界全体で1,154件が記載されている。6月にロシアを議長として同国カザンで開催が予定されていた第45回世界遺産委員会は、ロシアによるウクライナ侵略を受け延期となった。

また、「明治日本の産業革命遺産」については、2021年の世界遺産委員会で採択された決議に基づき、「保全状況報告書」を11月にユネスコ事務局に提出した。引き続き、関連決議に誠実に対応していく。

2月に世界文化遺産として推薦した「佐渡島(さど)の金山」については、2023年1月にユネスコ事務局に推薦書(正式版)を改めて提出した。関係国との間で丁寧な議論を今後も行いつつ、その登録に向け引き続き取り組んでいく。

イ 無形文化遺産保護条約

無形文化遺産保護条約は、伝統芸能や伝統工芸技術などの無形文化遺産について、国際的保護の体制を整えるものである(2022年12月時点、締約国数は180か国)。国内の無形文化財保護において豊富な経験を持つ日本は、この条約の運用制度改善を議論する政府間ワーキンググループ会合の議長を務め、開発途上国からの要望を取りまとめるなど議論を牽(けん)引した。11月、同条約に基づき作成されている「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に、日本から「風流踊(ふりゅうおどり)」が記載されることが決定した。現在、2024年の新規記載に向け、「伝統的酒造り」の提案書をユネスコに提出している。

ウ ユネスコ「世界の記憶」事業

ユネスコ「世界の記憶」事業は、貴重な歴史的資料などの保護とアクセス、関心の向上を目的に1992年に創設された。このうち、国際登録事業においては、2022年12月時点、429件が登録されている。

従来の制度では、加盟国が登録の検討に関与できる仕組みとなっておらず、また登録申請案件について、関係国間での見解の相違が明らかであるにもかかわらず、一方の国の主張のみに基づき申請・登録がなされ政治的対立を生むことは、ユネスコの設立趣旨である加盟国間の友好と相互理解の推進に反するものとなることから、2017年以降新規申請を凍結した上で同事業の包括的な制度改善を日本が主導した。その結果、2021年4月のユネスコ執行委員会で新しい制度が承認された。新制度では、登録申請は加盟国政府を通じて提出することとなったほか、当事国からの異議申立て制度を新設し、加盟国間で対立する案件については当事国間で対話を行い帰結するまで登録を進めないこととなった。制度改善が完了したことを受け、同年7月に新規の申請募集が再開された。日本からは同年11月、「浄土宗大本山増上寺三大蔵」(申請者:浄土宗、大本山増上寺)と「智証大師円珍関係文書典籍─ 日本・中国の文化交流史─」(申請者:園城寺、東京国立博物館)の2件の申請書をユネスコに提出した。