5 国際公共財(グローバル・コモンズ)

(1)海洋

力ではなく、法とルールが支配する海洋秩序に支えられた「開かれ安定した海洋」は、日本だけでなく国際社会全体の平和と繁栄に不可欠な公共財であり、これを維持・発展させていくことが必要である。

近年、資源の確保や自国の安全保障の観点から各国の利害が衝突する事例が増えている。特に、南シナ海においては、沿岸国の間で海洋をめぐる争いなどが発生しており、「力」による一方的な現状変更への懸念が高まっている。

このような中、安倍総理大臣が2014年5月のシャングリラ・ダイアローグで「海における法の支配の三原則」を提唱するなど、日本は海洋秩序の安定・維持と航行・飛行の自由や安全の確保に尽力している。

ア 海洋の秩序

(ア)日本にとっての海洋秩序の重要性

日本は、四方を海に囲まれた海洋国家であり、石油や鉱物などのエネルギー・資源の輸入のほぼ全てを海上輸送に依存している。また、天然資源の乏しい島国である日本にとって、海洋の生物資源や周辺海域の大陸棚・深海底に埋蔵される海底資源は、経済的な観点から重要である。このため、日本は海洋秩序の安定・維持に積極的に貢献する必要がある。

(イ)国連海洋法条約(UNCLOS)と日本の取組

海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)(UNCLOS)は、「海の憲法」とも呼ばれ、法とルールが支配する海洋秩序の根幹となる条約である。同条約は、航行の自由、上空飛行の自由を始めとする海洋の利用に関する諸原則や海洋の資源の開発やその規制などに関する国際法上の権利義務関係を包括的に規定している。さらに、同条約に基づき、国際海洋法裁判所(ITLOS)、大陸棚限界委員会(CLCS)や国際海底機構(ISA)という国際機関が設立された。同条約は、2014年に、発効から20周年を迎え、日本を含む166の国(日本が承認していないものも含む)とEUが締結しており、その普遍性が高まっている。

主要な海洋国家である日本にとって、同条約は、日本の海洋権益を確保し、海洋にかかる活動を円滑に行うための礎となるものである。このため、日本は、同条約の更なる普遍化と適切な実施の確保のために、同条約の締約国会議などでの議論に積極的に貢献している。さらに、国内外の著名な国際法学者を招いて、海洋法に関する国際シンポジウムを開催するなど、同条約の下での公正な海洋秩序の構築、維持や発展に尽力している。

(ウ)国連海洋法条約(UNCLOS)に基づき設置された国際機関に対する日本の貢献

国際海洋法裁判所(ITLOS)は、海洋に関する紛争の平和的解決と、海洋分野における法秩序の維持と発展のために、UNCLOSに基づき設置された裁判所である。海洋国家であり、また、国際社会における法の支配を推進する日本にとって、ITLOSが果たす役割は重要である。日本は、ITLOSに対し、財政的貢献のみならず、裁判官の輩出などの人的貢献も行っている。これまでITLOS裁判官には2人の日本人裁判官が続けて選出されており、2005年に就任した柳井俊二裁判官(2011年から2014年まで同裁判所所長)は、2014年に行われた裁判官選挙において、アジア・太平洋グループの候補者の中で最多の得票で再選された。

また、日本は、同じく同条約に基づき設立された大陸棚限界委員会(CLCS)や国際海底機構(ISA)に対しても、財政的貢献に加え、設立時から継続して委員を輩出して人的貢献も行っている。

イ 海上安全保障

日本は、アジアやアフリカでの海賊対策などの取組や各国との緊密な連携・協力を通じて、航行や上空飛行の自由や安全の確保に積極的に貢献している。

(ア)ソマリア沖・アデン湾における海賊対策

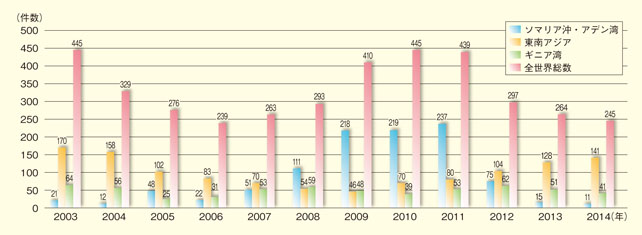

国際商工会議所(ICC)国際海事局(IMB)の発表によれば、2014年のソマリア沖・アデン湾での海賊・武装強盗事案(以下「海賊等事案」という。)の発生件数は11件となり、2011年のピーク(237件)から大幅に減った。これは、各国海軍などによる海上取締活動、各国商船による自衛措置の実施などの取組によるものといえるが、ソマリア沖海賊を生み出す根本的原因は未だ解決しておらず、国際社会が取組を弱めれば、状況は容易に逆転するおそれがある。

日本は、2009年からソマリア沖・アデン湾に海上自衛隊の護衛艦2隻(海上保安官が同乗)やP-3C哨戒機2機を派遣し、海賊対処行動を実施している。2014年7月18日、日本政府は、海賊対処法に基づく海賊対処行動を更に1年間継続することを閣議決定した。

派遣された護衛艦は、2014年1月から12月まで94回の護衛活動で304隻の商船を護衛し、P-3C哨戒機は、216回の任務飛行を行い、警戒監視や情報収集、他国艦艇への情報提供を行った。2014年1月には、自衛隊の情報提供を受けたフランス海軍部隊が不審な船舶に立入検査を行い、海賊5人の身柄を拘束した。

日本は、ソマリア沖海賊を生み出す根本的原因の解決に向けて、ソマリアや周辺国の海上保安能力の向上やソマリアの安定に向けた支援といった多層的な取組を行っている。

日本は、国際海事機関(IMO)の設置した基金に1,460万米ドルを拠出し、イエメン、ケニアやタンザニアへの情報共有センターの設置や地域における能力構築のための訓練センター(ジブチ)の建設を支援している。また、国連開発計画(UNDP)が管理する国際信託基金に450万米ドルを拠出し、ソマリアや周辺国の法廷などの整備や法曹関係者の訓練・研修のほか、セーシェルなどのソマリア周辺国で有罪判決を受けた海賊のソマリアへの移送などを支援している。

また、ソマリアの安定に向けて、日本は、2007年以降、治安向上、人道支援、雇用創出及び警察支援のため、総額3億2,310万米ドルを拠出している。

(イ)アジアにおける海賊対策

日本は、アジアの海賊・海上武装強盗対策における地域協力の促進のため、アジア海賊対策地域協力協定(ReCAAP)の策定を主導し、同協定は2006年に発効した。各締約国は、同協定に基づきシンガポールに設置された情報共有センター(ReCAAP-ISC)を通じ、海賊・海上武装強盗に関する情報共有及び協力を実施しており、日本は事務局長や事務局長補の派遣や財政支援によりReCAAP-ISCの活動を支援してきている。ReCAAPの取組は、海賊対策のための地域協力の成功モデルとして、国際的にも高く評価されており、ソマリア沖・アデン湾の海賊対策でも、イエメン、ケニアやタンザニアに情報共有センターが設置されるなど、ReCAAPをモデルとした地域協力が進められている。日本は、ReCAAP-ISCに対する資金拠出を通じ、こうした地域協力を支援しており、2014年1月には、ReCAAP-ISCと上記3か国のセンターの会議が開催された。

(2)サイバー

サイバー空間における脅威は増大しており、日本の政府機関、民間企業などに対するサイバー空間を利用した侵害行為(サイバー攻撃)も増加している。サイバー攻撃には、匿名性が高く、痕跡が残りにくい、また、地理的・時間的制約を受けることが少なく、短期間のうちに不特定多数の者に影響を及ぼしやすいといった特性がある。また、特定の目的を持つと考えられる高度なサイバー攻撃の一部については、国家の関与も指摘されているものもある。このように、サイバー空間における脅威は、容易に国境を越えもはや一国のみで対応することが極めて困難な世界共通の切迫した課題であり、国際社会全体としての連携や協力が不可欠となっている。

日本は、サイバー空間における情報の自由な流通の確保を基本としつつ、サイバー犯罪や攻撃への対処のために官民連携や国際協力を推進するという考え方の下、関係国と連携している。従来の国際法の適用を前提とした国際的なルール作りに積極的に参画し、各国との信頼醸成を促進するとともに、開発途上国への能力構築支援を積極的に行っている。

国際的なルール作りについては、日本は、2014年から始まった国連における政府専門家会合(国連サイバーGGE(Group of Governmental Experts))の第4次会合やロンドンプロセスに積極的に参画し、議論を深めている。また、より多くの国がサイバー犯罪の予防と対処に努めることが望ましいとの認識の下、日本は2012年11月、サイバー空間の利用に関する唯一の多数国間条約である「サイバー犯罪条約」のアジア地域初の締約国となった。この条約の普及や締約国拡大に向け、サイバー犯罪条約委員会での議論に積極的に参加している。さらに、特にアジア地域では、2014年6月に「日ASEAN国境を越える犯罪に関する高級実務者会合」や、5月には「第1回日ASEANサイバー犯罪対策対話」を開催している。

信頼醸成の促進については、日本は、これまでの米国、英国、インドに加えて、2014年には新たにイスラエル、フランス、エストニア、中国・韓国、欧州連合(EU)との間でサイバー協議を実施した。また、ロシアとは、既に協議の立ち上げで一致しており、オーストラリアとは、4月の日豪首脳会談で協議の立ち上げで一致している。こうした協議などを通じて、双方のサイバー戦略、政策や取組について情報交換し、相互理解を深め、連携強化や信頼醸成の促進に努めている。

開発途上国への能力構築支援については、開発途上国におけるサイバーセキュリティの確保に資するべく、日本は、CSIRT(Computer Security Incident Response Team)(1)や法執行機関の強化、人材育成などを通じ、ASEAN諸国を中心に開発途上国への支援を進めている。

このように、日本は様々な国際会議への参加、各国との協議や開発途上国への支援を通じ、地域・国際的な連携・協力を強化してきている。これらを引き続き推進するとともに、官民連携も促進し、サイバー空間における安全保障上の課題により一層、取り組んでいく。

(3)宇宙

近年、宇宙利用国の増加に伴って宇宙空間の混雑化が進み、スペースデブリ(宇宙ゴミ)対策や衛星同士の衝突の回避、さらには中国が行った衛星破壊(ASAT)実験のような行為の制限が必要となり、国際的な規範づくりの必要性が高まっている。また、宇宙技術は、日本の安全保障を確保していく上で有益な手段の1つである。このように、近年、宇宙空間は、外交・安全保障上、ますます重要となっている。これを背景に、外務省は以下のような取組を行っている。

ア 宇宙空間の活用に関する国際的な規範づくり

安全な宇宙環境を醸成するため、日本は国際的な規範づくりに積極的に参加している。

衛星衝突・スペースデブリのリスク軽減、ASAT実験・行為の抑制などに関するEU提案の「宇宙活動に関する国際行動規範」案については、5月に第3回オープンエンド協議(於:ルクセンブルク)に参加するなど、同規範の採択に向けて積極的な活動を継続した。10月には、日本・米国・インドネシア共催で第2回ARF宇宙セキュリティ・ワークショップ(於:東京)を開催した。各国政府関係者や有識者が宇宙への脅威について認識を深め、国際的な規範づくりについて活発な議論を行い、日本として宇宙環境の保全や規範づくりの重要性に対するアジア太平洋地域諸国の意識向上に努めた。

宇宙空間の平和利用などに関する議論を行う場である国連宇宙空間平和利用委員会(UNCOPUOS)では、堀川康独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)技術参与(外務省参与)が2014年6月までの2年間、日本人として初めて議長を務めた。また、UNCOPUOSの法律小委員会の議題の1つである「国際協力メカニズムのレビュー」におけるワーキング・グループでは、青木節子慶應義塾大学教授が議長を務め、さらには、科学技術小委員会の議題の1つである「宇宙活動の長期的持続可能性」についての議論にも積極的に貢献している。

イ 宇宙をめぐる国際協力の推進

日本は、衛星本体のみならず、技術的知見や人材育成も含んだ宇宙関連システムのパッケージとしての国際展開を通じて、各国への支援を推進している。また、宇宙技術を活用したODAの実施により、気候変動、防災、森林保全、資源・エネルギーなどの地球規模課題への取組に貢献している。

また、二国間や多国間での対話を推進しており、米国とは、宇宙の民生分野と安全保障分野を包括的に取り扱う「宇宙に関する包括的日米対話」の第2回会合を5月に開催するなど、多くの意見交換を行った。EUとは、2013年の日EU定期首脳協議で立ち上げが合意された「日EU宇宙政策対話」の第1回会合を10月に実施した。

ウ 安全保障政策の一環としての宇宙政策の推進

宇宙の開発・利用は、安全保障上も極めて重要であり、日本は、特に米国との間で、安全保障分野における宇宙協力を推進している。3月には、日米で宇宙を利用した海洋監視に関する机上演習を実施した。また、5月には、宇宙状況監視(SSA)に関して、日本から米国に対して宇宙物体の軌道に関する情報を提供することで一致し、日米双方向でのSSA情報の提供が可能となった。さらに、7月には安全保障分野における日米豪宇宙協議を開催した。

皆様、1年間に何人が航空機を利用しているかご存じですか。2014年には延べ32億人です。2030年には64億人を超えると予測されています。初めての商用機がフロリダのセントピータースバーグからタンパに飛んだのが1914年、当時は誰も、将来これほど多くの人が飛行機を利用するとは予想できませんでした。世界がグローバル化する中で、民間航空は人の往来や物の流通を通して、航空産業や観光業を始め様々な産業の発展を支え、雇用を生み出し、また、大切な人に会いに行くための身近な交通手段ともなっています。

ICAO(読みはイカオ、国際民間航空機関)は、1944年12月7日に署名された国際民間航空条約(シカゴ条約)に基づき、1947年に設立されました。日本は1953年に加盟し、現在の加盟国は191か国に上ります。うち理事会メンバーは36か国で、議長はナイジェリア出身のアリウ氏です。シカゴ条約は、前文で、国際民間航空の安全で整然たる発展、国際航空運送業務の機会平等主義と健全で経済的な運営の精神を掲げています。この条約の下、ICAOは、航空の安全、保安、効率性、規則性、環境保護に必要な標準や規則を、これまでに1万以上も整備してきました。

2014年は、乗客・乗員239人を乗せたクアラルンプール発北京行マレーシア航空機(MH)370便がタイランド湾において行方不明となり、MH17便のウクライナ上空での撃墜で298人の乗客及び乗務員の命が失われ、また、12月にはインドネシアからシンガポールに向かっていたエアアジア機8501便がインドネシア・ジャワ海に墜落するなど、ICAOにとり試練の多い年でした。そのような中、ICAOは、MH17便の撃墜直後から関係団体とともに「紛争地域から生じる民間航空へのリスクに関するシニアレベル・タスクフォース」を立ち上げ、12月までに3回の会合を開催するなど、精力的な取組を進めています。2014年は、また、シカゴ条約70周年という記念すべき年でもありました。12月にはモントリオール市、ケベック市での記念行事に続き、条約が署名されたシカゴ・ヒルトン・ホテルで、潘基文(パンギムン)国連事務総長やフォックス米運輸長官ほかの出席を得て特別理事会が開催され、皆がシカゴ条約前文の精神を思い起こす機会となりました。

ICAOでの私の役割は、日本政府の常駐代表です(日本は理事会メンバーですので、理事会代表とも呼びます。)。理事会代表は全体36人のうち7人が女性です。非理事国の常駐代表についても、4人は女性です。さらに、事務局にいる5人の局長のうち2人は女性です(いずれも2014年12月末現在)。彼女たちは出身国における社会的環境こそ異なりますが、明晰、エネルギッシュ、弁が立つ、勤勉という点で共通しています。私自身これまでは仕事上女性であることを意識する機会はあまりありませんでしたが、それぞれの社会で苦労の末に道を開いてきた彼女たちと接するうちに、気負う必要はないが自覚は必要と考えるようになりました。自分の中にある何か女性らしいもの、たとえば細やかなコミュニケーション能力を生かしつつ、付加価値のある仕事が全うできればと思っています。

ICAO理事会日本政府代表 上田 奈生子

1 コンピュータセキュリティインシデントに対処するための組織の総称。コンピュータセキュリティインシデントによる被害の最小化を図るため、インシデント関連情報、脆弱性情報、攻撃の予兆情報等を収集、分析し、解決策や対応方針の策定、インシデント対応などを行う。