報道発表

海洋法に関する国際シンポジウムの開催(結果)

1 2月12日及び本13日,外務省は,東京(三田共用会議所)において,海洋法に関する国際シンポジウム「アジアの海における法の支配-平和と安定への航海図」を開催しました。(実施要領(PDF) /フライヤー(PDF)

/フライヤー(PDF) )

)

2 本シンポジウムには,国外(英,仏,伊,中国及びベトナム)及び国内の海洋法の権威ある研究者及び実務家がパネリストとして出席しました。また,在京外交団,政府関係者,研究者,学生ら延べ290人余も出席し,パネリストとの間で活発な質疑応答が行われました。

3

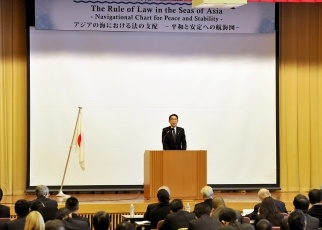

(1)2月12日のオープニング・セッションでは,岸田文雄外務大臣が開会の辞を述べ,アジアの海の平和と安定のため,国連海洋法条約を中心とする海洋法に基づく「法の支配」の徹底が必要であることを強調しました。

(2)続いて,柳井俊二国際海洋法裁判所裁判官(前同裁判所所長)が基調講演を行い,国連海洋法条約が「海における法の支配」の確立にこれまで果たしてきた役割,今後同条約が直面し得る問題点をいかに乗り越えていくことができるか,また,アジアの国々の紛争の平和的解決への関わり方等について述べました。

4 パネルディスカッションでは,次の3つのテーマの下で各パネリストが報告し,その後,質疑応答が行われました。

(1)第一部「国連海洋法条約に基づく海域における沿岸国の権利と権原」

トゥーリオ・トレヴェス・ミラノ大学教授(元国際海洋法裁判所裁判官),坂元茂樹同志社大学教授及び西本健太郎東北大学准教授がパネリストとして,世界の海洋の新しい法秩序を打ち立てた国連海洋法条約に基づき,沿岸国が有する権利や権原の内容・性質や,その射程及び限界等について報告しました。

(2)第二部「境界未画定海域の法レジーム」

奥脇直也明治大学法科大学院教授,ロバート・ヴォルテッラ・ロンドン大学ユニバーシティカレッジ客員教授及びグエン・ティー・ラン=アイン・ヴェトナム外交学院南シナ海研究所副所長がパネリストとして,境界未画定海域において,主張が対立する国家がどのように紛争の悪化を回避し,協調的な関係を構築できるかについて報告しました。

(3)第三部「国連海洋法条約と海洋紛争の平和的解決」

河野真理子早稲田大学法学学術院教授,張新軍清華大学法学院准教授及びマチアス・フォルトー・パリ西大学教授がパネリストとして,国連海洋法条約が打ち立てた前例のない精緻な強制的紛争処理手続のあり方と課題について報告しました。

5 外務省としては,今回のシンポジウムの経験を踏まえ,海洋法に基づく「法の支配」の徹底に向け,海洋法に関する議論の場を作っていく考えです。