2 米国

(1)米国情勢

ア 政治

2023年の米国内政は、前年11月の中間選挙の結果として下院与党となった共和党の動向と、大統領の政党と異なる党が議会(下院)の多数党となるねじれの中でのバイデン政権の政策運営の在り方が注目された。また、2024年11月に大統領選挙を控え、既に前年11月に立候補を表明していたトランプ前大統領と、4月に2期目を目指すことを表明したバイデン大統領を中心とした大統領選挙関連の動きにも注目が集まった。

1月3日に発足した第118連邦議会では、上院で民主党が、下院で共和党がそれぞれ与党となったが、会期開始後に議会が直ちに直面したのは民主・共和両党間の対立ではなく、今日も続く、下院共和党内部における、指導部を含む主流派と、保守強硬派との間の激しい対立であった。すなわち、第118連邦議会発足をもって、下院共和党からは第117連邦議会で下院少数党院内総務を務めたマッカーシー議員が議長に立候補したが、選出過程で党内保守強硬派が同議員の選出に強く反対した。反対派との交渉において、マッカーシー議員は議長解任に関する手続の要件緩和や歳出削減を伴わない債務上限引上げをしないことなどを受け入れることで、最終的に15回もの投票を経て下院議長に選出された。マッカーシー議長はその後、バイデン政権と6月に債務上限引上げ、9月につなぎ予算成立に合意したが、10月3日、共和党保守強硬派は、これらの措置と同議長に強く反発し、同議長の議会の運営方法に不満を抱いていた民主党からの賛成を得て、同議長を解任した。下院議長の解任は米国史上初の出来事であったが、それを可能にしたのは、正にマッカーシー氏が議長選出と引き換えに党内保守強硬派に対して行った譲歩の結果であった。解任後、下院共和党は直ちに新議長の選出プロセスに入り、3人の共和党所属有力議員が次々に立候補したものの、いずれも厳しい党内対立によって選出には至らず、3週間後の10月24日、4人目の候補者のジョンソン議員がようやく議長として選出された。ジョンソン新下院議長の選出に当たっては、マッカーシー前議長選出の際の同前議長と共和党内保守強硬派との間の合意が前提となったことから、ジョンソン新議長は前議長同様に、党内保守強硬勢力の圧力に対して脆(ぜい)弱な立場にあり、その意向を汲(く)んだ議会運営を求められることとなった。

共和党が下院与党となったことで、バイデン政権は、行政機能の維持に必要な予算の成立のためには、下院共和党指導部との合意が求められることとなった。これを受け、2月、バイデン大統領は一般教書演説において、債務上限引上げなどの問題での超党派の協力・結束による政策の実現を訴えたが、同時にその訴えは、バイデン大統領が下院共和党指導部との交渉を通じて譲歩・妥協する必要があることを意味した。6月、バイデン政権は下院共和党と2025年1月1日までの債務上限の引上げに合意したが、その際には、連邦政府のセーフティネットプログラム受給要件の引上げや、内国歳入庁予算の一部削減などの下院共和党の要求を受け入れることが条件となっていた。9月及び11月にそれぞれ成立したつなぎ予算についても、妥協の結果、インフレを考慮すれば実質マイナスとなる2023年度水準の支出に維持された。下院共和党指導部は、これら予算措置についてバイデン政権と協力したが、所属議員の離反が多かったため、下院での法案通過には、逆により多くの民主党議員の賛成を必要とした。下院共和党の保守強硬派は、このように党指導部がバイデン政権や民主党と協力することに対しても、激しく反発した。バイデン政権は、ウクライナ支援に関しても、下院共和党が消極性を強める中で同党の意向を汲み取ろうとし、10月、対ウクライナ支援、対イスラエル支援及び対台湾支援を、同党が重視する南部の国境対策における強化費用とパッケージ化した計1,060億ドルの予算を議会に要請することで、当面のウクライナ支援の継続を目指した。その後、少数の超党派の上院議員の間で、パッケージ法案の成立を目指し、国境対策強化案の中身を中心に交渉が続けられた。

また、2020年以来、権力の三権分立の一翼を担う連邦最高裁では保守系とされる判事が過半数を占めているが、バイデン政権は同裁判所による保守的な判決に対し、行政措置で対抗している。6月、連邦最高裁は、大学入学選考における積極的差別是正措置(アファーマティブ・アクション)違憲判決と大学学費ローン一部免除違憲判決を立て続けに下した。これらの判決は、バイデン政権が推進する多様性の重視及び中間層の強化と真っ向から対立するのみならず、民主党支持基盤の重要な一部を構成する大卒以上の若年層及び青年層の利益を損なう措置であり、バイデン政権は直ちに、前者に関しては大学に対し司法省・教育省合同書簡を発出し、引き続き教育機会拡大と多様性確保に努めることを要請し、後者については、7月に連邦政府提供の学生ローン軽減策、8月に低所得者対象学費ローン返済軽減措置、10月に追加的学生ローン軽減策を打ち出した。

連邦最高裁の保守的な判決に対抗する一方、バイデン政権、民主党及びその支持母体は、合衆国憲法は中絶の権利を保障していないとする2022年6月の連邦最高裁判決(ドブス対ジャクソン女性健康機構事件)を、同年の中間選挙以来政治争点化させ、支持層の選挙への動員に積極的に活用している。民主党は11月には、人工妊娠中絶の権利を州憲法に明記するためのオハイオ州住民投票(賛成多数獲得)、バージニア州議会選挙(上下両院過半数)、ケンタッキー州知事選挙(ベシア知事再選)において、中絶問題を争点にすることで勝利を収めた。これら選挙は、民主・共和両党が2024年大統領選挙・議会選挙の前哨(しょう)戦として位置付けていたものであり、中絶問題が引き続きバイデン大統領及び民主党が支持を得るための有効な争点となり得るかが注目される。

2024年大統領選挙に向け、2023年12月末までに主な候補として、民主党からはバイデン大統領、共和党からはトランプ前大統領、デサンティス・フロリダ州知事、ヘイリー元国連大使、ラマスワミ氏(実業家)、クリスティー元ニュージャージー州知事などが出馬し、ケネディ・ジュニア氏(ロバート・ケネディ元司法長官の息子)、ウェスト氏(元ハーバード大教授)が無所属で、緑の党からスタイン氏が、それぞれ立候補した。バイデン大統領は再選を目指すと表明した後、対富裕層増税、薬価の抑制や環境投資などを軸にした自らの経済政策を「バイデノミクス」と呼び、9月には全米自動車労働組合がストライキを展開するピケ現場を大統領として初めて視察し、中間層重視の大統領としてのアピールを試みた。一方、共和党は大統領候補討論会を8月、9月、11月、12月に開催したが、トランプ前大統領は1度も討論会に参加せず、同時間帯に支持者との集会や自らのインタビューの配信を行った。

トランプ前大統領は、4件計91の罪をめぐって起訴され、裁判への対応を求められた。4月、ニューヨーク州地方裁判所は、不倫関係にあったとされる女性への口止め料の支払をめぐり、同前大統領を起訴した。6月には、連邦裁判所が、トランプ氏自宅での機密文書の違法な隠匿に関係する罪で起訴した。8月、2020年大統領選挙結果転覆の試みの関係で、連邦裁判所とジョージア州地方裁判所が別々に起訴した。2024年には、これら裁判と大統領選予備選が同時期に行われる見込みであり、裁判がトランプ前大統領の支持率や選挙活動、選挙資金に及ぼす影響が注目されている。

また、トランプ前大統領をめぐっては、連邦政府や州の官職にある者が憲法を支持する宣言を行ったにも関わらず、その後、国家に対する暴動や反乱に加わった場合、官職に就くことを禁じる合衆国憲法修正第14条3項を根拠に、合計20州以上でトランプ前大統領の投票用紙への記載の是非や、同前大統領の反乱への加担に関する事実認定などが争われている。

イ 経済

(ア)経済の現状

米国経済は、引き続き金融引締めに伴う景気後退の懸念に晒(さら)されつつも、根強い個人消費などにより、景気後退は回避された。実質GDPは、2022年通年は前年比1.9%であったが、2023年は、一層のプラス成長が続き、7月から9月においては前期比年率4.9%と2021年10月以降で最も高い伸びとなり、GDPの7割を占める個人消費も前期比年率4.0%とGDPの成長を牽(けん)引した。今後は、これまでの金融引締めの影響により、労働需要の低下に伴う個人消費の減速が課題となる可能性がある。

国民の関心を集めていたインフレについては、消費者物価指数(CPI)が2022年9月に約40年ぶりに前年同月比率9%台を記録して以降鈍化し、2023年は6月以降3%台で推移した。高インフレを正常化させるために始まった金融引締めについても、連邦公開市場委員会(FOMC)3は、7月の会合で金利を引き上げたのを最後に、政策金利誘導目標を5.25%から5.50%で据え置いている。

雇用においては、2022年に引き続き、失業率は年間を通じ3%台と堅調に推移し、雇用者数も着実に増加した。平均時給の上昇率もインフレ率の下落に伴い下降傾向にある。一方、労働参加率(生産年齢人口(16歳以上の人口)に占める労働力人口(就業者及び失業者)の割合)は62.5%(2023年12月時点)と、改善傾向にはあるものの、新型コロナウイルス感染症流行前の63.4%(2020年2月時点)と比較して依然として回復途上にあり、労働需給がひっ迫していることから、金融引締めが継続される要因となっている。

(イ)主な経済政策

6月、米国政府は、(1)効果的な公共投資、(2)教育による労働者の能力向上、(3)競争促進に伴うコスト削減による中小企業支援を3本柱とする「バイデノミクス」として政権発足以来の経済政策を総括し、また、製造業での約80万人の雇用創出を含む1,300万人以上の雇用創出や、2021年及び2022年の2年間における1,000万件以上の起業申請を成果として強調した。特に、インフラ、半導体、クリーンエネルギー、気候安全保障など、長期的な経済及び安全保障上の利益の確保に不可欠な分野に的を絞った公共投資は民間投資の呼び込みにつながるとの認識の下、「米国雇用計画」の一部として2021年11月に成立し、米国製建材などの使用の義務付けを含む超党派インフラ投資雇用法、2022年8月に成立した半導体及び科学法、「米国家族計画」の一部として2022年8月に成立し、クリーンエネルギー導入や電気自動車購入時の税額控除措置を含むインフレ削減法などが、今後の見込みを含め約4,900億ドルの民間投資を促し、製造・建設支出が2年間でほぼ倍増し、クリーンエネルギー分野では2022年の1年間で30万人の新規雇用を生んだことを指摘した。

また、この発表に先んじて、4月、サリバン米国国家安全保障担当大統領補佐官はスピーチを行い、過去の経済政策によってもたらされた、過度に単純化された市場効率性、非市場経済国との経済統合、気候危機の加速、経済格差などの課題に対処するため、重要戦略分野での新しい産業政策、同志国間でのサプライチェーンの強靱(じん)化、労働・環境保護などに焦点を当てた革新的な貿易協定の推進、透明性が高く包摂的な開発支援、中国とのデリスキング(リスク低減)から成る「新しいワシントン・コンセンサス」を推進する考えを表明した。

(2)日米政治関係

首脳間、外相間の深い信頼関係の下、日米同盟はかつてなく強固なものとなっており、日米両国は安全保障や経済にとどまらず、中東情勢、中国、北朝鮮やウクライナの地域情勢など、国際社会が直面する様々な課題において緊密に連携している。

1月11日、日米安全保障協議委員会(「2+2」)出席のためワシントンD.C.を訪問した林外務大臣は、ブリンケン国務長官と日米外相会談を行った。両外相は、本会談に先立ち開催された日米「2+2」でのやり取りも踏まえつつ、日本の防衛力強化を米国の能力のより効果的な発揮にもつなげ、日米同盟総体としての抑止力・対処力を一層強化していくことを改めて確認した。また、両外相は中国をめぐる諸課題への対応や、G7広島サミット及びG7外相会合の成功に向けて、引き続き日米で緊密に連携していくことを確認した。

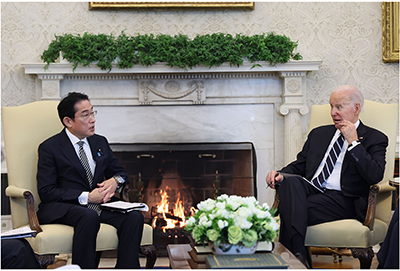

1月13日、ワシントンD.C.を訪問した岸田総理大臣はバイデン大統領と日米首脳会談を行った。両首脳は、日米両国が近年で最も厳しく複雑な安全保障環境に直面している中、2022年に発表した日米両国の国家安全保障戦略が軌を一にしていることを歓迎し、日米両国の戦略を実施するに当たって相乗効果を生み出すことを含め、日米同盟の抑止力・対処力を一層強化していく決意を新たにした。その上で両首脳は、安全保障分野での日米協力に関する具体的協議を更に深化させるよう指示した。両首脳は地域情勢について意見交換を行い、中国をめぐる諸課題への対応に当たっては、引き続き日米で緊密に連携していくこと及び中国と共通の課題については協力していくことで一致し、また、台湾海峡の平和と安定の重要性を強調し、両岸問題の平和的解決を促した。さらに、北朝鮮の完全な非核化に向けて引き続き日米及び日米韓で緊密に連携していくことで一致し、岸田総理大臣から、拉致問題の即時解決に向けた米国の引き続きの理解と協力を求め、バイデン大統領から改めて支持を得た。ロシアによるウクライナ侵略については、引き続きG7を始めとする同志国と緊密に連携しながら、対露制裁及びウクライナ支援を強力に推進していくことで一致し、両首脳は、ロシアによる核の威嚇は断じて受け入れられず、ましてやその使用は決してあってはならないことを改めて確認した。また、岸田総理大臣は、G7広島サミットでは、法の支配に基づく国際秩序を守り抜くというG7のビジョンや決意を示し、インド太平洋についてもしっかり議論したいとの考えを説明した。さらに両首脳は、「核兵器のない世界」に向けた取組、エネルギー・食料安全保障を含む世界経済、経済安全保障、そして気候変動、保健及び開発といった地球規模の課題などの分野について意見交換を行い、両首脳はG7広島サミットの成功に向けて、引き続き日米で緊密に連携していくことを確認した。両首脳は経済分野に関しても意見交換を行い、持続的・包摂的な経済成長の実現及びルールに基づく自由で公正な国際経済秩序の維持・強化に向けて、日米で国際社会を主導していくことで一致した。両首脳は、地域の経済秩序に対する米国の関与がますます重要となっているとの認識を共有し、インド太平洋経済枠組み(IPEF)4の交渉進展に向けて協力することで一致し、岸田総理大臣から、戦略的観点を踏まえ、環太平洋パートナーシップ(TPP)5についての日本の立場を伝えた。そして、両首脳は、「信頼性のある自由なデータ流通(DFFT)6」を推進していくことで一致した。さらに、両首脳は、経済的威圧を含む経済安全保障上の課題に対処するため、同志国でサプライチェーン強靱化を進めていくことで一致し、半導体、バイオ、量子及びAIを含む重要技術の育成や保護に向けて協力していくとともに、エネルギー安全保障の強化に向けて取り組む重要性を共有した。また、両首脳は、宇宙分野での日米協力を一層推進していくことで一致した。さらに、岸田総理大臣から、FOIPの実現に向けた取組を強化していく考えであると述べたのに対し、バイデン大統領から、米国の地域に対する揺るぎないコミットメントが改めて表明され、両首脳は、日米でFOIP実現に向けた取組を推進していくことで一致した。会談を受けて両首脳は、自由で開かれたインド太平洋と平和で繁栄した世界という共通のビジョンに根ざし、法の支配を含む共通の価値や原則に導かれた、前例のない日米協力を改めて確認し、日米共同声明を発出した。

3月3日、日米豪印外相会合出席のためインド・ニューデリーを訪問中の林外務大臣は、ブリンケン国務長官と日米外相会談を行った。両外相は、引き続き日米が結束して、G7や日米豪印などの協力を活用しながら、FOIPの実現に向けた取組を牽(けん)引していくことを確認した。また、両外相はロシアによるウクライナ侵略開始から1年が経過する中で、厳しい対露制裁及び強力なウクライナ支援を引き続き行うことで一致し、中国をめぐる諸課題などについても意見交換を行った。

4月17日、林外務大臣は、G7外相会合出席のため訪日中のブリンケン国務長官と日米外相会談を行った。両外相は、日米同盟の抑止力・対処力の一層の強化に向けて協力することで一致し、G7外相会合での議論を踏まえ、ウクライナ情勢、中国をめぐる諸課題への対応、拉致問題を含む北朝鮮への対応及びいわゆるグローバル・サウスへの関与や支援の重要性について、率直に意見交換を行った。また、両外相はIPEFやTPPについて意見交換を行った。

─岸田裕子総理大臣夫人の訪米─

4月、岸田裕子総理大臣夫人はジル・バイデン大統領夫人の招待によりホワイトハウスを訪問しました。日本の総理大臣夫人が米国大統領夫人からの招待を受けて単独で米国を訪問するのは初めてのことでした。日米両国がかつてないほど親密かつ固い絆(きずな)で結ばれていることを示すものです。

(4月17日、米国・ワシントンD.C.)

この初めての機会に当たり、岸田総理大臣夫人には、バイデン大統領夫人との個人的な信頼関係を深めることで、日米関係の一層の緊密化に寄与したい、という目標がありました。両夫人が親密な時間を過ごし、個人的な関係を築くことは、両国のリーダー同士の関係を一層強固なものとし、日米関係を更に強化していく上で非常に重要なことです。

そして迎えたホワイトハウス訪問。バイデン大統領夫人の出迎えを受けた岸田総理大臣夫人は、自身と全く同じ思いを、大統領夫人が共有してくれているということに即座に気付きました。今回の訪米は、1912年に日本が寄贈したソメイヨシノの開花シーズンに合わせ毎年ワシントンD.C.で行われる全米桜祭り1のストリートフェスティバル2期間に行われるなど、「桜」が一つのキーワードとなっていました。そのため、岸田総理大臣夫人は桜色の装いを選びましたが、バイデン大統領夫人も同じく桜色の装いでコーディネートしてくれていたのです。二人が並ぶ姿は日米の思いの調和を象徴するものでした。

(4月17日、米国・ワシントンD.C.)

昼食会に先立ち、岸田総理大臣夫人はバイデン大統領夫人のために、日本から持参した桜模様の茶碗にお茶を点(た)てました。「一期一会」という考えを大切にしつつ、お互いの心を通わせ、今の日米関係がいかにすばらしいものであるかという思いを分かち合いました。

桜のクロスで彩られたテーブルを囲み、和やかに行われた昼食会の後は、「ふるさと」などの日本の楽曲を含む生演奏が行われる中、バイデン大統領夫人が桜色にライトアップされたホワイトハウス内を案内してくれました。途中で大統領執務室に立ち寄り、岸田総理大臣夫人をバイデン大統領に引き合わせてくれました。バイデン大統領を交えた短時間の懇談の間、大統領執務室は和やかな笑顔で満ちていました。そして、締めくくりとして、両夫人はホワイトハウスの庭で桜の苗木を植えました。バイデン大統領夫人からは、「この桜の植樹は、日米両国の永遠の友好関係の象徴です。」との言葉があり、日米の政府間のみならず国民同士の幅広く深い関係を確認しました。

このホワイトハウス訪問は、岸田総理大臣夫人とバイデン大統領夫人との和やかな握手から始まりました。そして、両者は互いへの思いやりにあふれた時間を過ごし、最後は抱擁を交わしての別れとなりました。わずか数時間のことでしたが、両首脳夫人は確かな信頼関係で結ばれ、日米間の友好・親善の一層の促進を象徴する機会となりました。

1 尾崎行雄東京市長が日米親善の証(あか)しとして、約3,000本の桜を寄贈したことを契機として行われているワシントンD.C.最大のイベント。約150万人の集客力があり、日米文化に関する行事が約1か月間開催される。

2 全米桜祭りの一環としてワシントンDC日米協会が主催する、長い歴史を有する日本文化ストリートフェスティバル。2023年に61回目を迎えた。今次訪米に際し、岸田総理大臣夫人も多くの市民でにぎわう様子を視察した。

5月18日、岸田総理大臣は、G7広島サミット出席のため訪日したバイデン大統領と日米首脳会談を行った。両首脳はディープテック分野7のイノベーション及びスタートアップのエコシステム構築のための「グローバル・スタートアップ・キャンパス」構想の推進を含め、両国が緊密に連携することの重要性で一致し、教育・科学技術分野における日米間の協力に関する覚書の作成を歓迎した。また、バイデン大統領からは、核を含むあらゆる種類の米国の能力によって裏付けられた、日米安全保障条約の下での日本の防衛に対する米国のコミットメントが改めて表明され、両首脳は、そうした文脈において、情勢が進展するあらゆる段階において二国間の十分な調整を確保する意思を改めて確認した。両首脳は、中国や韓国、北朝鮮、ロシアによるウクライナ侵略、いわゆるグローバル・サウスなど、地域情勢についての意見交換を行った。また、両首脳は、IPEFやCPTPPについて意見交換を行ったほか、重要技術の育成・保護の重要性に関する認識を共有し、量子及び半導体分野における日米間の大学及び企業間でのパートナーシップ締結が予定されることを歓迎し、バイオやAIといった分野への協力拡大で一致した。さらに、両首脳は、エネルギー安全保障の強化に向けて取り組む重要性を共有し、日米経済政策協議委員会(経済版「2+2」)において経済安全保障の協力を具体化させることで一致した。

翌19日には、同じく訪日中のブリンケン国務長官と林外務大臣の間で日米外相会談が行われた。両外相は、日米同盟の抑止力・対処力の一層の強化に向けた協力の着実な実施で一致したほか、中国をめぐる諸課題、北朝鮮やロシア・ウクライナなどの地域情勢について意見交換を行った。また、今後、経済版「2+2」において経済安全保障の協力を具体化させることで一致し、IPEFやCPTPPについても意見交換を行った。

6月17日、林外務大臣はワシントンD.C.から北京に移動中のブリンケン国務長官と日米外相電話会談を行った。ブリンケン国務長官から自身の中国訪問を前に、訪問に関する米国政府の考え方について説明があり、両外相は、中国をめぐる諸課題への対応に当たり、引き続き日米で緊密に連携していくことで一致した。また、同月15日に北朝鮮が複数の弾道ミサイルを日本の排他的経済水域(EEZ)内に落下させたことを強く非難し、北朝鮮が前例のない頻度と態様で弾道ミサイルなどの発射を行っていることについて、地域の安全保障にとって重大かつ差し迫った脅威であり、かつ、国際社会に対する明白かつ深刻な挑戦であるとの認識を改めて共有した上で、日米及び日米韓の連携強化の必要性を改めて確認した。

8月18日、日米韓首脳会合出席のため米国キャンプ・デービッドを訪問した岸田総理大臣は、バイデン大統領と日米首脳会談を行った。岸田総理大臣から、同月発生したハワイ州マウイ島での山火事に関し改めてお見舞いの言葉を述べ、日本として、被災者救援のための支援を行うことを決めたと述べた。また、今般の日米韓首脳会合の開催は極めて有意義であると述べ、バイデン大統領から、安全保障環境が一層厳しさを増す中で、日米及び日米韓の協力を深めていきたいと述べた。両首脳は、ロシアによるウクライナ侵略や中国をめぐる諸課題といった地域情勢について意見交換を行った。また、岸田総理大臣から、米国側のALPS処理水8に関する日本の取組に関する支持と理解に謝意を述べ、両首脳は、ALPS処理水に関する偽情報の拡散防止における連携などについても意見交換を行った。さらに両首脳は、あらゆる種類の米国の能力によって裏付けられた、日本の防衛に対する米国のコミットメントを認識し、日米同盟の抑止力・対処力の一層の強化のため、滑空段階迎撃用誘導弾(GPI)9の共同開発を開始できることを歓迎した。

9月13日に就任した上川外務大臣は、就任翌日の14日に就任後初めての電話会談としてブリンケン国務長官と日米外相電話会談を行った。上川外務大臣から、ブリンケン国務長官と良い関係を築き、かつてなく強固になった日米同盟をより一層強化していきたいと述べ、ブリンケン国務長官からは、上川外務大臣の就任に対し祝意が述べられた。両外相は、地域情勢などについて意見交換を行い、ロシアによるウクライナ侵略、中国をめぐる諸課題への対応、北朝鮮の核・ミサイル開発や拉致問題など、国際社会が直面する課題について引き続き日米で緊密に連携していくことを確認した。両外相は、日米安全保障や日米経済についても、引き続き連携していくことを確認した。

外務大臣就任直後の電話会談から日を置かず、9月18日、国連総会のためニューヨークを訪問した上川外務大臣はブリンケン国務長官と日米外相会談を行った。両外相は、ロシアによるウクライナ侵略、北朝鮮、中国をめぐる諸問題を始めとする国際社会が直面する多くの課題について意見交換を行った。また、上川外務大臣から、ALPS処理水に関する日本の取組に対する米国からの支持と理解に謝意が述べられた。さらに両外相は、日米同盟の抑止力・対処力の一層の強化に向けて具体的な協力深化のための議論を継続し、様々なレベルで拡大抑止の強化に向けて緊密に協議することで一致した。また、上川外務大臣は女性・平和・安全保障(WPS)10の分野での協力を密にしていきたいと述べ、ブリンケン国務長官から賛意が示された。

11月7日、上川外務大臣は、G7外相会合のため訪日中のブリンケン国務長官と日米外相会談を行った。上川外務大臣から、10月7日のハマスなどによるテロ攻撃を断固として非難すると述べ、中東情勢に対する米国の外交努力への最大限の支持を表明した上で、国際社会が様々な課題に直面する今こそ、日米の固い結束が重要であると述べた。両外相は中東情勢に関する率直な意見交換を行い、ガザ地区の人道状況の改善とそれに資する人道的休止及び「二国家解決」の実現に向け、引き続き緊密に連携していくことで一致した。さらに、両外相は、今回の衝突が中東地域全体に波及することを防ぐために外交努力を継続していくことで一致した。また、両外相は、ロシアによるウクライナ侵略、中国をめぐる諸課題への対応を始めとする国際社会が直面する課題について、引き続き緊密に連携していくことで一致した。

11月16日、APEC首脳会議に出席するためサンフランシスコを訪問中の岸田総理大臣は、バイデン大統領と日米首脳会談を行った。岸田総理大臣から、IPEFの大きな進展を歓迎し、経済版「2+2」の開催も時宜を得たものであると述べた。両首脳は、中東情勢やロシアによるウクライナ侵略を含む地域情勢について意見交換を行い、前日に行われた米中首脳会談の結果を踏まえつつ、中国をめぐる諸課題への対応に当たり、引き続き日米で緊密に連携していくことで一致し、中国と共通の課題については協力していくことの重要性を確認した。さらに会談では、バイデン大統領から岸田総理大臣に対し、2024年早期の国賓待遇での公式訪問の招待があった。

(11月16日、米国・サンフランシスコ 写真提供:内閣広報室)

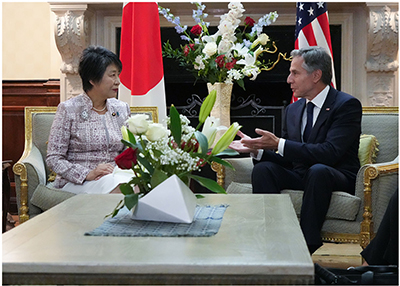

2024年1月12日、ワシントンD.C.を訪問中の上川外務大臣は、ブリンケン国務長官と日米外相会談を行った。上川外務大臣から、新年のタイミングで、2024年1年とそれ以降を見据えて率直な意見交換ができることは有意義であると述べた上で、能登(のと)半島地震に際するバイデン大統領夫妻やブリンケン長官からの温かいお見舞いのメッセージへの謝意を述べた。両外相は、グローバルなパートナーシップとなっている日米関係を一層強化し、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持・強化するとともに、一人一人の「人間の尊厳」が守られる世界を確保するため、連携して取り組んでいくことで一致した。また、両外相は、日米同盟の抑止力・対処力の一層の強化に向けた取組を進めていくことで一致した。両外相は、インド太平洋地域情勢、ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢を含む地域情勢について意見交換を行った。また、上川外務大臣から、WPSについて、国連安全保障理事会(安保理)の場も含め、この分野での日米協力を密にしたいと述べ、ブリンケン長官から賛意が示された。

(3)日米経済関係

日米経済関係は、安全保障、人的交流と並んで日米同盟を支える3要素の一つである。例えば、日本は、米国内の直接投資残高で4年連続世界最大の対米投資国(2022年は7,752億ドル)であり、2021年には約96万人の雇用を創出した(英国に次ぎ2位)。このような活発な投資や雇用創出を通じた日本企業による関係強化に加え、2023年は、対面外交が更に活発化し、日米経済関係が一層の深化を遂げる1年となった。

日米は、インド太平洋地域の持続可能で包摂的な経済成長を目指し、地域のパートナーと共に幅広い分野での連携を強化している。2022年5月、バイデン大統領の訪日に合わせて立ち上げられたIPEF(278ページ 第3章第3節 2(1)ア(イ)参照)に関しては、2023年5月、デトロイトで閣僚級会合が開催され、IPEFサプライチェーン協定(柱2)の実質妥結が発表された。さらに同年11月、サンフランシスコで首脳会合及び閣僚級会合が開催され、IPEFサプライチェーン協定の署名式が行われたほか、IPEFクリーン経済協定(柱3)及びIPEF公正な経済協定(柱4)の実質妥結が発表された。引き続き、日本としては、インド太平洋地域における持続可能で包摂的な経済成長を実現するため、地域のパートナー国と緊密に議論しながら、IPEFの議論に建設的に貢献していく。

2021年11月に立ち上がった「日米通商協力枠組み」においても、2023年2月及び12月に会合を実施し、インド太平洋地域における通商分野における日米協力の強化やグローバルアジェンダに関する日米協力などについて議論した。

4月、8月、12月に実施された第5回から第7回の日米グローバル・デジタル連結性パートナーシップ(GDCP)11専門家レベル作業部会において、オープンRAN、5G、海底ケーブルなどに関し、政府関係者や民間事業者の間で意見交換が行われるなど、様々な機会を捉えて、デジタル分野における日米の協力強化が図られた。特に、オープンRANや5GなどのICTインフラに関しては、日米両国が共通のビジョンを持って共に関与する優先的な国を特定するとともに、包摂的なインターネット接続を促進し、安全なICTインフラを構築するための協力の拡大を目指して継続的に議論を行うことが確認された。

また、電気自動車のバッテリーの大幅な需要拡大が今後も見込まれる中、その生産に不可欠な重要鉱物を確保することが喫緊の課題となっていることも踏まえ、そのような重要鉱物について、持続可能で衡平なサプライチェーンの確保に向けた協力の強化を通じ、日米、更には同志国との連携による強靱なサプライチェーンの構築を目指すため、3月28日、ワシントンD.C.の米国通商代表部において、冨田駐米大使とタイ米国通商代表との間で、「重要鉱物のサプライチェーンの強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」(日米重要鉱物サプライチェーン強化協定)の署名が行われた。なお、本協定の締結などを踏まえ、日本は米国インフレ削減法上の「米国との自由貿易協定(FTA)12締結国」となり、日本で採取又は加工された関連重要鉱物が同法の電気自動車(EV)税制優遇措置において税額控除を受ける要件を満たすこととなった。

こうした個別の協力の進展も踏まえ、11月には、2022年1月に立ち上がった経済版「2+2」の第2回閣僚会合を開催し、上川外務大臣、西村康稔経済産業大臣、ブリンケン国務長官、レモンド商務長官の間で、(1)インド太平洋地域におけるルールに基づく経済秩序の強化、(2)経済的強靱性の強化及び重要新興技術の育成と保護に関する戦略的な議論を行い、共同声明を発出した。日米双方は、戦略的観点から経済分野での日米協力を更に拡大・深化させていくため、次官級でも議論を継続させた上で、閣僚会合を引き続き定期的に開催することで一致した。

(11月14日、米国・サンフランシスコ)

さらに、上川外務大臣は、2024年1月にワシントンD.C.を訪問した際、日米外相会談などを行ったほか、レモンド商務長官と11月の経済版「2+2」及びIPEFの成果を踏まえた今後の取組などについて意見交換を行った。

連邦政府と並んで、特色豊かな各州とも緊密な関係を築くことは、より身近なレベルでの日米経済関係の深化につながる。2023年には、日米財界人会議、中西部会合同会議、南東部会合同会議が日本で対面開催され、これらの機会に併せて、経済・貿易ミッションを率いて、複数の米国の州知事らが訪日し、個別の機会でもバージニア州、ニュージャージー州の知事などが訪日した。また、フロリダ州政府との間で、経済及び貿易関係に関する協力覚書を作成した。さらに、4月にはコロラド州との間で運転免許試験の一部相互免除に関する覚書を作成した。13

さらには、日米経済関係の土台を草の根レベルから強化するため、政府一丸となって対日理解促進にも取り組んでいる。2017年の「グラスルーツからの日米関係強化に関する政府タスクフォース」の立上げ以降、各地域の特徴や日本への関心の高さに応じたテイラーメイドの関係構築に努めてきた。一例として、日系企業による地域経済への貢献を発信する「草の根キャラバン」や岸田内閣の掲げる「新しい資本主義」を踏まえた日本のスタートアップ企業の支援に関する事業など、各省庁・機関の協力の下で様々な取組を実施してきている。今後も、日米経済関係の更なる飛躍に向けて、バイデン政権の重点政策(労働者・中間層重視、気候変動・エネルギー、イノベーション・科学技術など)に沿ったアプローチである「行動計画2.0」14の基本的な考え方は引き続き有効な指針としつつ、これに日米サプライチェーン協力強化の視点を加える形で2023年に策定した「行動計画3.0」15に沿って、様々な取組をオールジャパンで実施し、草の根レベルでの対日理解促進などに更に取り組んでいく。

─日本ハワイ姉妹・友好都市交流からの日米関係強化─

皆さんは、日本とハワイの間に姉妹・友好都市関係がいくつあるか知っていますか?その数は30にも及び、これまで長きにわたり盛んな交流が行われてきました。日本人移民とその子孫によってハワイに作られた同郷会が基礎となって開始された交流もあれば、第二次世界大戦の厳しい経験や悲惨な海洋事故を経て、平和や安全を希求する双方の思いから開始された交流もあります。これらの例が示すように、日本とハワイの間の姉妹・友好都市関係は、150年以上前の日本人移民のハワイ到着から始まった、長く深い友情の歴史そのものです。

このように日・ハワイ関係を語る上で欠かすことのできない姉妹・友好都市交流ですが、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、しばらくの間、対面での交流が中断していました。その後、ハワイにおける新型コロナをめぐる状況が落ち着いてきたこともあり、7月27日及び28日、これまで築き上げてきた絆(きずな)を強固にし、新たなつながりへと発展させることを目指して、ハワイと姉妹・友好関係にある日本の22の地方自治体の代表がホノルルに集結し、第1回「日本ハワイ姉妹サミット」が開催されました。延べ400人が参加した同サミットには、日本からは6道・県の知事、16市区町の長やその代理が、そしてハワイからは、ハワイ州知事、ホノルル市長、カウアイ郡長、マウイ郡長、ハワイ郡長が参加しました。日本とハワイの地方首長は久しぶりに対面で会談し、これまで1対1で行われてきた姉妹・友好都市交流について、今後はこれを拡大し、双方の関係都市間での重層的な連携を模索し、より効果的な交流を行う可能性について話し合いました。加えて、共通の課題である、持続可能なエネルギー、教育、持続可能な観光、ビジネス・経済について各分野のリーダーを招き、パネルディスカッションが行われました。

(7月27日、米国・ハワイ 写真提供:ハワイ日米協会)

在ホノルル日本国総領事館は、サミット準備において、主催団体であるハワイ日米協会(JASH)1と協力し、ハワイ側と日本側各地方自治体との調整業務の一端を担いました。また、7月27日には総領事公邸にサミット参加者を招き、記念レセプションを行いました。北海道のアイヌ舞踊や沖縄県の獅子(しし)舞のパフォーマンスが披露され、ハワイの各界で活躍される方々に日本の地方の魅力を発信する機会となりました。さらに、地元ハワイの6道・県の県人会もブースを出展し、地方自治体の代表者と交流する機会を提供し、日本とハワイの関係強化に寄与することができました。

「日本ハワイ姉妹サミット」は、新型コロナを乗り越えてハワイにおける日本関連の最大級の行事となり、今後の日本とハワイ間の交流再開を象徴するものとなりました。

1 JASH:Japan-America Society of Hawaii

3 FOMC:Federal Open Market Committee

4 IPEF:Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity

5 TPP:Trans-Pacific Partnership

6 Data Free Flow with Trust

7 特定の自然科学分野での研究を通じて得られた科学的な発見に基づく技術であり、その事業化・社会実装を実現できれば、国や世界全体で解決すべき経済社会課題の解決など社会にインパクトを与えられるような潜在力のある技術(農業・食料、環境・エネルギー、健康、医療、海洋・宇宙などの領域・分野におけるAI・ビッグデータ、バイオ・マテリアル、ロボティクス、エレクトロニクス、センサ・IoTなどの技術(丸・尾原(2019))(「通商白書2023」(経済産業省)https://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2023/2023honbun/i2250000.html)を加工して作成)

8 ALPS処理水とは、ALPS(多核種除去設備(Advanced Liquid Processing System))などにより、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を確実に下回るまで浄化した水。ALPS処理水は、その後十分に希釈され、トリチウムを含む放射性物質の濃度について安全に関する規制基準値を大幅に下回るレベルにした上で、海洋放出されている。

9 GPI:Glide Phase Interceptor

10 WPS:Women, Peace and Security

11 GDCP:Global Digital Connectivity Partnership

12 FTA:Free Trade Agreement

13 現地邦人の運転免許取得の負担軽減を図り、各州との間で運転免許試験の一部相互免除に関する覚書の作成が進められている。メリーランド州、ワシントン州、ハワイ州、バージニア州、オハイオ州、インディアナ州の7州とは署名済み

14 詳細は外務省ホームページ参照:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100218014.pdf

15 詳細は外務省ホームページ参照:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100536422.pdf