3 地域機関との協力及びアジア欧州会合(ASEM)12

(1)北大西洋条約機構(NATO)との協力

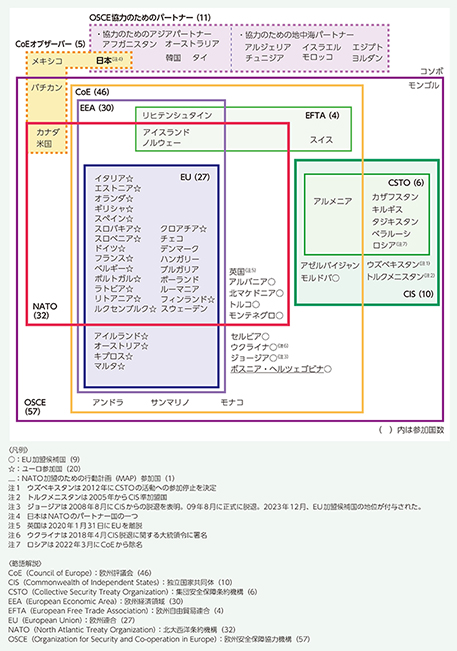

NATOは、加盟国の集団防衛を目的とする組織であり、加盟国の防衛のほか、治安維持活動、テロ対策など、加盟国の領土及び国民の安全保障上の直接の脅威となり得る域外の危機管理や、域外国・機関との協力による協調的安全保障に取り組んでいる。ロシアによるウクライナ侵略を受け、2022年に、これまで軍事非同盟を基本としてきたフィンランド及びスウェーデンがNATO加盟を申請し、2023年4月にフィンランドの、2024年3月にスウェーデンの加盟が実現した。

既存の国際秩序が重大な挑戦を受けている中、欧州・大西洋とインド太平洋の安全保障は不可分であるとの認識の下、日・NATO間の協力の重要性が高まっている。1月には6年ぶりにストルテンベルグNATO事務総長が訪日した。3月、トルコ南東部を震源とする地震被害に対し、トルコ政府及びNATOからの要請を踏まえ、日本は、自衛隊機を派遣し、緊急援助物資の輸送を実施した。NATOと連携して実施する国際緊急援助活動は今回が初めてである。また、3月、ロシアによる侵略を受けるウクライナを支援するため、殺傷性のない装備品の供与を実施するため、NATOの信託基金に対して3,000万ドルを拠出することを発表した。4月のNATO外相会合には林外務大臣が、また、7月のNATO首脳会合には岸田総理大臣が、いずれも2年連続で出席した。岸田総理大臣は、同首脳会合の際にストルテンベルグNATO事務総長と会談し、両者は、日・NATO間の新たな協力文書である「国別適合パートナーシップ計画(ITPP)」13の合意を発表した(本ページ 特集参照)。

(7月12日、ベルギー・ブリュッセル 写真提供:内閣広報室)

(2024年1月9日 フィンランド・ヘルシンキ)

2023年は、日本と北大西洋条約機構(NATO)の協力関係が一層進展する年となりました。

岸田総理大臣は7月のNATO首脳会合に2年連続で参加し、欧州・大西洋とインド太平洋の安全保障は不可分であるとの力強いメッセージを発信するとともに、同首脳会合の際に、日・NATOの新たな協力文書である国別適合パートナーシップ計画(ITPP:Individually Tailored Partnership Programme)の合意を発表しました。

ITPPは、日・NATO協力を新たな高みへと引き上げるため、(1)新たな安全保障課題、(2)従来からの安全保障課題、(3)協力活動の拡大、(4)基本的価値の促進を四つの優先課題として、その下で、サイバー、戦略的コミュニケーション、科学・技術を始めとする16の具体的な協力分野を掲げています。

ITPPに基づき、例えばサイバー分野では、11月に初の日・NATOサイバー対話が開催され、双方のサイバー政策、サイバー分野における協力などについて意見交換を行いました。同月、科学・技術に関する日・NATO間の協力を推進するためのNATO SPS(平和と安全保障のための科学:Science for Peace and Security)プログラム「インフォメーション・デイ」を実施しました。また、NATO本部への女性自衛官の派遣、相互の各種演習・訓練へのオブザーバー参加などの実務的な協力を引き続き実施しています。

変わりゆく国際安全保障環境に対応し、法の支配に基づく国際秩序を維持・強化していくため、日本は、基本的価値と戦略的利益を共有するパートナーであるNATOとの間で戦略的な連携を着実に強化していきます。

(2)欧州安全保障協力機構(OSCE)14との協力

OSCEは、欧州、中央アジア・コーカサス、北米地域の57か国が参加し、包括的アプローチにより紛争予防、危機管理、紛争後の復興・再建などを通じて、参加国間の相違を橋渡しをし、信頼醸成を行う地域安全保障機構である。日本は、1992年以降、「協力のためのアジア・パートナー」としてOSCEと協力しており、アフガニスタン及び中央アジア諸国の国境管理強化によるテロ防止や税関職員の能力強化、ウクライナ及びその周辺国における紛争における女性のリーダーシップ能力強化や、人身売買防止の能力強化などへの支援を行っている。また、2022年のロシアによるウクライナ侵略以前から、OSCEはウクライナの状況改善のため重要な役割を果たしており、日本はOSCE特別監視団(SMM)に財政支援及び専門家の派遣を行ってきた(専門家は2015年8月から断続的に派遣、2022年2月に派遣終了)。

日本は、OSCEの外相理事会に毎年出席してきており、12月に北マケドニアで開催された同理事会には深澤外務大臣政務官が参加した。同理事会において深澤外務大臣政務官は、包括的なアプローチで課題に取り組むOSCEとの間で、一層の連携を強化していくと述べた。

(3)欧州評議会(CoE)15との協力

CoEは、民主主義、人権、法の支配の分野での国際基準の策定に重要な役割を果たす、欧州46か国が加盟する国際機関である。日本は、1996年以来アジア唯一のオブザーバー国として専門的知見の提供及び会合開催協力により貢献している。

5月に開催された第4回CoEサミットでは岸田総理大臣からメッセージを発出し、日本が基本的な価値と原則を共有するCoEとの協力関係を深めてきたことに言及するとともに、ロシアのウクライナ侵略により生じた損害を登録する機関の設立を歓迎し、今後の議論に積極的に参加することを表明した。

(4)アジア欧州会合(ASEM)16における協力

ASEMは、アジアと欧州との対話と協力を深める唯一のフォーラムとして、1996年に設立され、51か国・2機関を参加メンバーとして首脳会合と外相会合を始めとする各種閣僚会合及び各種セミナーの開催などを通じて、(1)政治、(2)経済及び(3)文化・社会その他を3本柱として活動している。

ASEMにおける唯一の常設機関であるアジア欧州財団(ASEF)17はシンガポールにあり、柱の一つである社会・文化分野の活動を担っている。

日本はASEFの感染症対策のための医療用個人防護具(PPE)及び抗ウイルス剤などの備蓄事業を支援し、ASEM参加国への備蓄物資の緊急輸送や、緊急対応能力構築のためのワークショップ及び公衆衛生ネットワーク事業の実施に協力している。この一環として、2月にはASEFと共催で「薬剤耐性(AMR)及びパンデミック時代におけるユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)に関するハイレベル会合」を東京で開催した。また、6月にはフィンランドで「パンデミックと経済2023:パンデミック対応力の高い社会」会合が開催された。日本の拠出金によるASEFの「新型コロナなど感染症の感染拡大防止のための支援事業」の下、世界保健機関(WHO)18を通じて、ウクライナ及びウクライナ避難民を受け入れている周辺国(ASEM参加国のポーランド、ルーマニア、ハンガリー、スロバキア、チェコ、ブルガリア及び非ASEM参加国モルドバ)に対し、感染症対策のための医薬品、医療用個人防護具及び医療機器などを提供した。

また、日本は、ASEFとの共催によるクラスルーム・ネットワーク事業の実施、ASEFへの拠出金の支出などを通じて、ASEMの活動に貢献した。

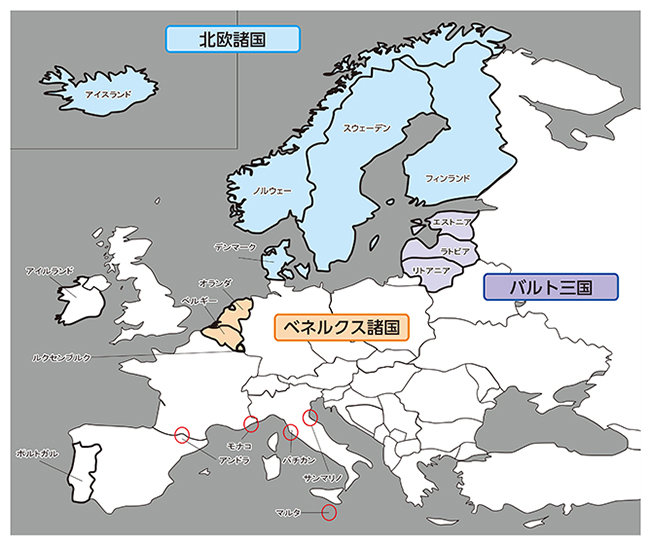

【北欧諸国】

アイスランド:11月、上川外務大臣は、Women Political Leaders(WPL)19、アイスランド政府及び同国議会が主催する「レイキャビク・グローバル・フォーラム2023」にビデオ・メッセージを寄せる形で参加した。

スウェーデン:林外務大臣は、4月、ベルギーで開催されたNATO外相会合の際、ビルストロム外相と懇談を行ったほか、5月、EU・スウェーデン共催インド太平洋閣僚会合に出席するためスウェーデンを訪問し、同外相と会談を行った。また、6月、林外務大臣は、訪日したヨンソン国防相と会談を行った。7月、NATO首脳会合出席のためリトアニアを訪問した岸田総理大臣は、クリステション首相と両首脳間で初めてとなる首脳会談を行い、安全保障面での二国間協力を一層強化していくことで一致した。2024年1月、上川外務大臣はスウェーデンを訪問し、日・スウェーデン外相会談などを行った。

デンマーク:10月、岸田総理大臣は、訪日したフレデリクセン首相と両首脳間で初めてとなる首脳会談を行い、両首脳は、日・デンマーク戦略的パートナーシップの深化に関する首脳共同声明及び共同戦略行動計画を発出した。

ノルウェー:12月、岸田総理大臣は、訪日したストーレ首相と両首脳間で初めてとなる会談を行い、両首脳は、日・ノルウェー戦略的パートナーシップに関する共同声明を発出した。

フィンランド:4月、ベルギーで開催されたNATO外相会合で、フィンランドのNATO加盟が実現した。5月、EU・スウェーデン共催インド太平洋閣僚会合に出席するためスウェーデンを訪問した林外務大臣は、ハーヴィスト外相と会談を行った。8月、日・フィンランド・ワーキング・ホリデー協定が発効した。2024年1月、上川外務大臣はフィンランドを訪問し、日・フィンランド外相会談などを行った。

【ベネルクス三国】

オランダ:2月、林外務大臣は、ニューヨークで開催されたウクライナに関する国連総会緊急特別会合の際、フックストラ副首相兼外相と会談を実施した。さらに、9月、岸田総理大臣は、G20ニューデリー・サミットの際、ルッテ首相と両首脳間で初めてとなる首脳会談を行い、安全保障を含む分野での連携の強化を確認した。10月、日本・オランダ平和交流事業を実施した。2024年1月、上川外務大臣はオランダを訪問し、ルッテ首相表敬や、日・オランダ外相会談などを行った。

ベルギー:4月、林外務大臣は、NATO外相会合に出席するためベルギーを訪問し、ラビブ外相との間で会談を実施した。また、7月、岸田総理大臣は、日・EU定期首脳協議に出席するためベルギーを訪問し、ドゥ=クロー首相との間で、両首脳間で初めてとなる首脳会談を行い、二国間関係の強化に加え、様々な国際的課題に対処していく上で、両国が緊密に連携していくことを確認した。

ルクセンブルク:4月、林外務大臣は、ベルギーで開催されたNATO外相会合の際、アセルボーン外務・欧州相との間で外相会談を行った。

【バルト三国】

エストニア:2月、林外務大臣は、ドイツで開催されたミュンヘン安全保障会議の際、レインサル外相と外相会談を行った。

ラトビア:2月、ミュンヘン安全保障会議に出席するためにドイツを訪問した林外務大臣は、リンケービッチ外相と会談を行った。5月、EU・スウェーデン共催インド太平洋閣僚会合に出席するためスウェーデンを訪問した林外務大臣は、同外相と会談を行った。8月には、日・ラトビア・ワーキング・ホリデー協定が発効した。

リトアニア:林外務大臣は、2月、ミュンヘン安全保障会議に出席するために訪問したドイツにおいて、ランズベルギス外相と会談を行い、5月、ミュンヘン・リーダーズ・ミーティングに出席するため訪日した同外相と会談を行った。7月、岸田総理大臣は、NATO首脳会合に出席するためリトアニアを訪問し、シモニーテ首相及びナウセーダ大統領と会談を行った。また、その際、岸田総理大臣は、エストニア・ラトビア・リトアニアの首相と日・バルト首脳立ち話を行い、日本とバルト三国との連携強化で一致した。

アイルランド:6月、林外務大臣は、英国で開催されたウクライナ復興会議の際、マーティン副首相兼外務・国防相と会談を行った。

アンドラ:5月、内閣が改造され、インマ・トール・ファウス外相が再任した。11月、深澤外務大臣政務官は、OSCE外相理事会の際、ファウス外相を表敬した。

サンマリノ:サンマリノの国家元首として、4月にスカラーノ執政とトンニーニ執政が就任し、10月にタマニーナ執政とトロイナ執政が就任した。

バチカン:1月、イタリアを訪問中の岸田総理大臣は、2022年12月末のベネディクト16世名誉教皇台下の崩御に際して弔意を表し、供花を行った。

ポルトガル:4月、林外務大臣は、ベルギーで開催されたNATO外相会合の際、ゴメス・クラヴィーニョ外相と外相会談を行った。9月、上川外務大臣は、ニューヨークで開催された国連総会の際、同外相と会談を行った。

マルタ:2月、林外務大臣は、ニューヨークで開催されたウクライナに関する国連特別会合の際、ボージュ外務・欧州・貿易相と会談した。10月には、マルタで第3回ウクライナに関する国家安全保障担当補佐官会議が開催され、秋葉国家安全保障局長が出席した。2024年1月1日には、在マルタ兼勤駐在官事務所が開設された。これにより、日・マルタ間の一層緊密な関係の構築及び連携の推進に向けた環境が整備されることが期待される(139ページ コラム参照)。

モナコ:8月、髙木毅衆議院国対委員長率いる議員団がモナコを訪問し、ダルトゥ国務相を表敬した。

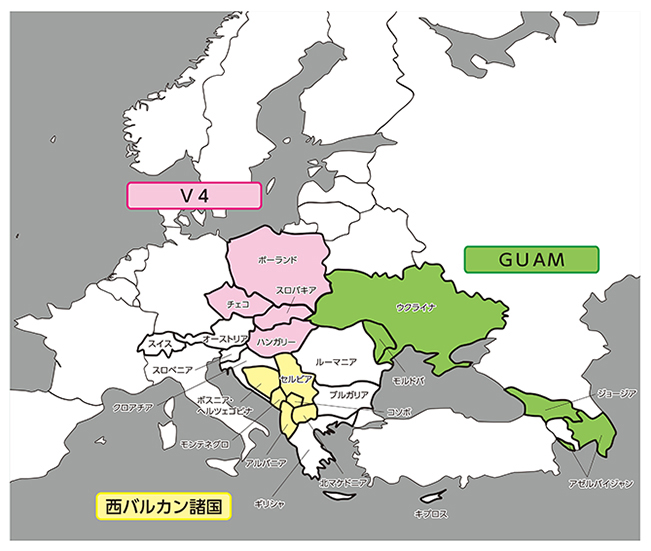

【V4】

日本とV4各国(スロバキア、チェコ、ポーランド、ハンガリー)との二国間関係は長い歴史があり、伝統的に良好である。ウクライナの近隣国であり自由、民主主義、法の支配や人権といった基本的価値や原則を共有するV4との連携は重要である。3月に第12回「V4+日本」政策対話を開催し、幅広い分野での連携強化を確認した。

スロバキア(6月までV4議長国):2月に林外務大臣はカーチェル外相とニューヨークで外相会談を実施したほか、山田賢司外務副大臣が、5月に訪日したブロツコヴァー外務・欧州問題副相と会談を行うなど、外交関係開設30周年の節目の年に様々なレベルで交流が活発化した。

チェコ(7月からV4議長国):7月に岸田総理大臣がパヴェル大統領とリトアニアで首脳会談を実施し、地域情勢のみならず経済安全保障分野でも連携を進めることで一致した。そのほか、下院外交委員一行(4月)、バルトシュ副首相兼デジタル担当相(6月)、ヴァーレク副首相兼保健相(10月)、フィシェル上院外務委員長(10月)が訪日し、外交関係開設30周年の節目の年に政府間及び議会間で連携が強化された。

ポーランド:※126ページ 2(7)ポーランド参照

ハンガリー:2月に林外務大臣はシーヤールトー外務貿易相とニューヨークで外相会談を実施したほか、7月には同外務貿易相が訪日し、林外務大臣と外相会談を実施した。

【西バルカン諸国】

西バルカン地域では、ボスニア・ヘルツェゴビナを構成する二つの主体(エンティティ)の一つであるスルプスカ共和国の分離主義的行動の激化や、セルビア・コソボ間の関係正常化に向けた対話の停滞など、和平履行や民族間の対立についての懸念が依然として残っているものの、各国はEU加盟に向けた改革に取り組むなど、全体として、安定と発展に向けて進展した。「西バルカン協力イニシアティブ」20の一環で、日本は、西バルカン諸国政府により設立された西バルカン基金との協力事業として、11月に西バルカン各国からの参加者を得て、偽情報への対応をテーマとした地域間会合を開催したほか、西バルカン地域青年協力機構との協力事業として、平和構築をテーマとするオンライン青年交流を実施した。

また、同イニシアティブの下、活発なハイレベルの対話が実現した。岸田総理大臣は、2月に、訪日したラマ・アルバニア首相と会談し、両首脳は、ロシアによるウクライナ侵略への対応の重要性や、東シナ海及び南シナ海における力を背景とした一方的な現状変更の試みへの対応の必要性などで一致するとともに、北朝鮮の核・ミサイル活動の活発化への深刻な懸念を共有し、日本とアルバニアが共に国連安保理非常任理事国を務めることも踏まえ、国連を始めとする国際場裡での協力を一層強化することで一致した。そのほか、12月、OSCE外相理事会への出席のため北マケドニアを訪問していた深澤外務大臣政務官は、オスマニ外相と会談を行った。

スロベニア:9月に、上川外務大臣が、国連総会ハイレベル・ウィーク出席のため米国を訪問中に、ファヨン副首相兼外務・欧州相と会談を実施した。

ルーマニア:3月に、岸田総理大臣がヨハニス大統領と、林外務大臣がアウレスク外相とそれぞれ訪日中に会談し、二国間関係を戦略的パートナーシップに格上げした(137ページ コラム参照)。6月には、吉川ゆうみ外務大臣政務官がルーマニアを訪問し、日本の技術によって建設されたブライラ橋の開設式典に出席した。9月には、ブカレストで開催された三海域イニシアティブ首脳会合に、岸田総理大臣がビデオメッセージを送る形で参加した。また、10月には、辻󠄀外務副大臣がルーマニアを訪問、アウレスク大統領顧問及びオドベスク外相を表敬した。

ブルガリア:4月にベルギーで林外務大臣がミルコフ外相と会談を行った。

クロアチア:2023年に外交関係樹立30周年を迎え、林外務大臣は、グルリッチ=ラドマン外務・欧州相と、2月にニューヨークで、7月に東京で、それぞれ会談を行った。7月の外相会談に際し、日・クロアチア航空協定が署名された。そのほか、7月に吉川外務大臣政務官が、10月には辻󠄀外務副大臣がクロアチアを訪問した。

オーストリア:5月に、政府間交渉を進めていた「日・オーストリア社会保障協定」が実質合意に至ったほか、同月には林外務大臣がシャレンベルク欧州・国際担当相と外相会談を行った。また、11月には、両国における脱炭素社会に向けた取組をテーマに、「将来の課題のための日・オーストリア委員会」第25回会合が山梨県甲府市で開催された。

リヒテンシュタイン:6月に、林外務大臣は、英国で、1996年の外交関係樹立以来、両国史上初となる外相会談をハスラー外務・教育・スポーツ相との間で実施した。

スイス:7月に、日・スイス両政府は、東京で日・スイス経済連携協定に基づく第5回合同委員会及び第3回原産地規則・税関手続及び貿易円滑化に関する小委員会を開催したほか、11月には2024年日・スイス国交樹立160周年記念のロゴマークを発表した。

ギリシャ:1月、岸田総理大臣は、実務訪問賓客として訪日したミツォタキス首相と首脳会談を実施した。両首脳は「戦略的パートナーシップに関する日・ギリシャ首脳共同声明」を発出した。また、11月、日・ギリシャ租税条約の署名が行われた。

キプロス:5月、林外務大臣は、ストックホルムで開催されたEU・スウェーデン共催インド太平洋閣僚会合の際、コンボス外相との間で会談を実施した。

モルドバ:日本は、ロシアによる侵略を受け困難な状況にあるモルドバとの間で、緊密な連携を維持した。2月に林外務大臣はポペスク副首相兼外務・欧州統合相との間で電話会談を実施し、10月には、上川外務大臣がモルドバの首都キシナウで開催された第4回モルドバ支援閣僚級会合にビデオメッセージを送る形で参加し、ロシアによるウクライナ侵略の影響を受けるモルドバを引き続き支援していくことを表明した。

─戦略的パートナーへの格上げ─

ルーマニアは南東欧に位置し、国土面積は日本のほぼ本州程度、人口は約1,905万人で欧州連合(EU)27か国中第6位を誇ります。ルーマニア人のルーツは先住民ダキア人とローマ人で、同国は「スラブの海に浮かぶラテンの島」とも言われます。2007年のEU加盟後、着実に成長を続け、2022年は史上最高の106.9億ユーロの海外投資を背景に4.8%の経済成長を遂げました。また、東欧ではポーランドに次いで日本語学習者数が多い親日国でもあります。

ウクライナと国境を接するルーマニアでは、ロシアのウクライナ侵略開始以降、政府と市民が率先して多くの避難民を支援してきました。東日本大震災の際、ルーマニアは福島大学の学生を受け入れたり、福島の子どもたちが描いた絵画の展覧会を開催するなど、日本を応援してくれましたが、ルーマニアがウクライナを支援する姿はこの時の様子を思い起こさせました。

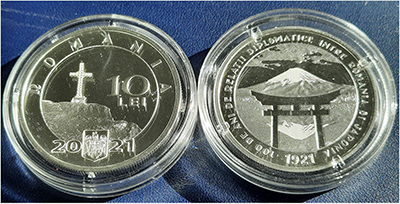

日本とルーマニアの関係は1921年に東京にルーマニア公使館が設立されたことに遡ります。1944年に断絶した外交関係は、1959年には再開され、2018年に安倍総理大臣が日本の総理として初めてルーマニアを訪問、2021年には外交関係樹立100周年を迎えました。新型コロナウイルス感染症流行の影響に苦慮しつつ、日本側は阿波(あわ)人形浄瑠璃のオンライン公演やルーマニア最大の本の祭典「ブック・フェスト」への参加などを通じ、広く日本文化を紹介しました。また、ルーマニア側も中央銀行による記念硬貨の発行や、ルーマニア国立ラドゥ・スタンカ劇場の来日公演を行いました。このような様々な記念行事などを通じ、両国の交流は一段と深まりました。

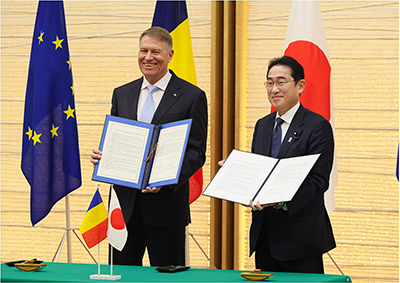

2023年3月、ヨハニス大統領が訪日し、岸田総理大臣との間で「戦略的パートナーシップ構築に関する日・ルーマニア共同声明」に署名し、両国は戦略的パートナーに格上げされました。

(3月7日、東京 写真提供:内閣広報室)

これを受けて、外交・安全保障面では、吉川ゆうみ外務大臣政務官(7月)、小野田紀美防衛大臣政務官(8月)、辻󠄀清人外務副大臣(10月)が相次いでルーマニアを訪問し、7月には22年ぶりに在ルーマニア日本国大使館に防衛駐在官が配属されました。

経済面では、5月、西村康稔経済産業大臣が日本の経済産業大臣として初めてルーマニアを訪問し、「経済協力に関する共同声明」に署名しました。6月には、スタート・アップ、5G、スマート・シティなどをテーマに「日・ルーマニア・イノベーション・フォーラム」が開催されました。7月には、ドナウ川にかかるEUで3番目に長いつり橋となるブライラ橋の完成式が行われました。日本の技術によって建設されたブライラ橋は、「持続可能な連結性及び質の高いインフラに関する日EUパートナーシップ」に沿ったプロジェクト協力の成功例といえるでしょう。

文化面では、ブカレスト市内の日本庭園での「花見」(4月)や「すしを愛(め)でる」展(5月から6月)、欧州三大演劇祭の一つであるシビウ国際演劇祭への各種協力(6月)、東欧最大のコミコン(コミック・ブック・コンベション)であるブカレスト・コミコンにおける日本祭り(9月)、2023年欧州文化都市に選ばれたティミショアラ市での日本映画祭(11月)、ルーマニア国立劇場での天神祭の公演(11月)など、様々な行事を開催しました。

今後とも戦略的パートナーシップを契機として飛躍した両国関係を一層深化させていきます。

地中海の中心に位置するマルタは、18世紀末にはナポレオン軍に占拠され、19世紀初頭に英国領となりましたが、1964年に独立し、日本とは翌1965年に外交関係を開設しました。日本にとっては、クロマグロの最大の輸入元であるという知る人ぞ知る身近な側面もある国です。そのマルタに、2024年1月、在マルタ兼勤駐在官事務所が開設されました。これをもって、日本は、欧州連合(EU)の27の加盟国全てに外交拠点を設置したこととなりました。

両国の交流は、2017年に安倍総理大臣が日本の総理大臣として初めてマルタを訪問したことを契機に強化されてきました。2018年にはムスカット首相が訪日したほか、2019年の即位礼正殿の儀にはヴェッラ大統領が参列しました。2020年には駐日マルタ大使館が開設され、2022年にはボージュ外務・欧州・貿易相が故安倍晋三国葬儀に参列するため訪日するなど、近年、二国間の交流が急速に活発化しています。

マルタは、海洋問題で世界をリードする重要な海洋国家として、地中海の平和・安全の確保に尽力しており、法の支配に基づく「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現を打ち出す日本にとって、その重要性が近年特に増大しています。また、2023年から2024年は、日本と共に国連安保理非常任理事国を務めています。2023年2月にニューヨーク(米国)で外相会談が実施され、両外相は、価値や原則を共有するパートナーとして二国間の連携を一層強化していくことで一致しました。

このように重要性を増すばかりのマルタに外交拠点を設置し、様々な分野の関係者と現地で恒常的に意見交換を行うことにより、マルタにおける対日理解の促進や、今後の両国間の一層の協力についての議論を進めていきます。

さらに、16世紀に建設され、街全体が世界文化遺産に登録されているマルタの首都バレッタは、観光地として人気を集めており、日本人観光客も2015年から新型コロナウイルス感染症が拡大する前の2019年にかけて8,500人から2万2,000人に急増しました。マルタの公用語が英語とマルタ語であることから、英語を学ぶ日本人留学生数も急増しており、2022年には約3,000人に達しました。このように、マルタでは在留邦人や旅行者に対する領事サービスの必要性が非常に高まっています。

これまでは現地にいる邦人を対象として在イタリア日本国大使館員が定期的に領事出張サービスを行っていましたが、急を要する場合には、同大使館に行かなければ領事サービスを受けることができませんでした。在マルタ兼勤駐在官事務所の開設により、今後は、同事務所において領事サービスを受けることができるようになります。また、マルタで事件や事故などが発生し、現地に滞在している邦人が支援などを必要となった場合にも、より迅速に支援を受けることが可能となります。

このほか、在マルタ兼勤駐在官事務所を拠点に、マルタでの広報や文化交流などの活動もこれまでより活発に行われることを期待しています。2025年には、日・マルタ外交関係樹立60周年を迎えることも踏まえ、同事務所の開設により、現地の各種文化団体との連携を深め、日本文化紹介事業や、日本語教育の推進などを継続的に実施していくことで、一層大きな広報効果や対日理解の促進につなげていきます。

今後も在マルタ兼勤駐在官事務所を拠点として、様々な分野での日・マルタ間協力が一層深化されることを期待しています。

12 ASEM:Asia-Europe Meeting

13 ITPP:Individually Tailored Partnership Programme

14 OSCE:Organization for Security and Co-operation in Europe

15 CoE:Council of Europe

16 ASEM:Asia-Europe Meeting

17 ASEF:Asia-Europe Foundation

18 WHO:World Health Organization

19 WPLは女性政治家の国際的ネットワークであり、女性の政治的リーダーの数と影響力の増加を目的に活動している団体。2013年、元欧州議会副議長のシルヴァナ・コッホ・メーリンによって創設された。上川外務大臣は2016年からWPLアンバサダーを務めている。

20 2018年1月、安倍総理大臣が日本の総理大臣として初めてセルビアを訪問し、EU加盟を目指す西バルカン諸国(アルバニア、北マケドニア、コソボ、セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロ)との協力を進める「西バルカン協力イニシアティブ」を発表し、青年交流、経済交流などの分野で西バルカン地域全体との協力を促進した。