3 中南米各国

(1)メキシコ

2018年12月に就任したロペス・オブラドール大統領は、政権発足以来、自由貿易を継続しながら、汚職撲滅、格差是正、治安改善などの内政を重視した政策を推進してきている。政権5年目を迎えた2023年も、引き続き国民からの高い支持率を維持している。

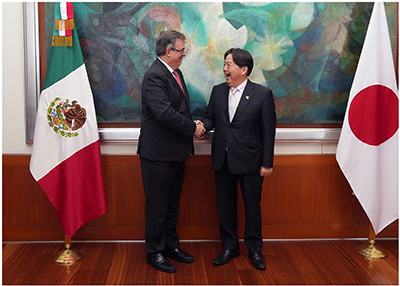

日本との関係では、外交関係樹立135周年を迎え、政治・経済分野で活発な交流が行われた。1月、林外務大臣は2023年最初の外遊先としてメキシコを訪問し、エブラル外相と外相会談を行ったほか、ブエンロストロ経済相と会談を行った。8月には、林外務大臣が就任直後のバルセナ外相との外相電話会談を実施し、9月には、第78回国連総会ハイレベルウィークの際に上川外務大臣とバルセナ外相が外相会談を行い、二国間関係の更なる強化のみならず、地球規模の諸課題や各地の地域情勢への対応に当たっても、女性外相同士協力していきたいとの点で一致した。また、両外相は、CPTPP のハイスタンダード維持の重要性につき確認し、今後も緊密に連携していくことで一致したほか、メキシコにおけるビジネス環境整備についても議論を行った。

経済関係では、中南米地域で最多の約1,300社の日系企業が進出している。6月には、日・メキシコ経済連携協定に基づき設置された第13回ビジネス環境整備委員会がメキシコシティで開催され、秋本真利外務大臣政務官が日本側の共同議長を務め、両国の官民の代表の出席の下で、ビジネス環境に係る課題や問題意識について議論・意見交換を行った。

第三国との関係では、対米関係を引き続き重視し、経済関係だけでなく、移民問題、麻薬問題などについて度重なる議論が行われた。9月及び10月には、メキシコ・米国ハイレベル経済対話及び治安対話が、両国の閣僚出席の下でそれぞれ開催されたほか、USMCA(米国・メキシコ・カナダ)協定10に基づいた対話・取組も継続している。11月には、バイデン米国大統領の要請に応じ、ロペス・オブラドール大統領が就任後初めてAPEC首脳会談(米国・サンフランシスコ)に出席し、米国、カナダ及び中国と首脳会談を実施した。

また、10月には南部チアパス州において、中南米地域の移民現象の構造的原因及び包括的解決策について模索するための「移民に関するパレンケ会合」がロペス・オブラドール大統領主催で開催され、域内から首脳や閣僚が出席した。

(2)中米(エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホンジュラス)

コスタリカ、パナマ、ドミニカ共和国により設立(2021年)された「民主主義開発同盟(略称:ADD)11」(2022年にエクアドルも加盟)は、民主主義、人権、法の支配などの普遍的価値や原則を共有するグループと位置付ける米国と協調しつつ、地域における人権を尊重した透明性の高いプロセスによる開発とともに、協力、貿易、投資面の推進を目指している。2023年には、ハイチ情勢や8月のグアテマラ大統領選挙決選投票後の同国内情勢に係る懸念表明などをADDとして行った。グアテマラ大統領選挙については、決選投票の結果、アレバロ候補が新大統領に選出された。

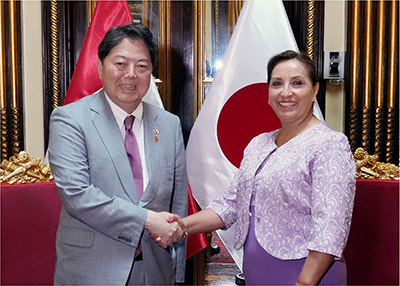

日本との関係では、1月に、ホンジュラスのトーレス外務国際協力筆頭次官が訪日し、政府関係者などと幅広い意見交換などを行った。2月には、ウクライナに関する国連総会緊急特別会合などが行われた際に、日・グアテマラ外相会談が行われ、二国間及び国際場裡における協力に関し幅広い意見交換を行い、FOIP推進における日本との緊密な連携に対する同意を得た。4月には、実務訪問賓客として訪日したドミニカ共和国のペーニャ副大統領が岸田総理大臣を表敬し、FOIPに係る日本のイニシアティブを歓迎すると表明し、東アジア、ウクライナ及びハイチなどの地域情勢について意見交換を行った。5月には、パナマのフランコ筆頭外務次官が訪日し、政府関係者との意見交換や海事分野での関係強化のための地方都市訪問などを実施した。

(4月4日、東京 写真提供:内閣広報室)

(3)キューバ

4月に召集された人民権力全国議会において、ディアスカネル大統領が再選(任期5年、連続2期まで)された。同大統領は、就任後ただちに首相、閣僚などの任命を行い、マレーロ首相は留任した。外交面では、9月に首都ハバナにおいてG77プラス中国首脳会合が開催され、「現在の開発が直面する挑戦」を主要テーマとしてハバナ宣言が採択された。国内経済は、新型コロナや国際情勢などによる情勢悪化が深刻化しており、国民生活は厳しさを一層増した。

日本との関係では、10月にはビダル外務次官が訪日し、政府関係者などとの間で幅広い分野について意見交換を行い、日・キューバ政策対話が実施された。

(4)ブラジル

1月に発足したルーラ政権は、アマゾン森林破壊を始めとする環境問題への取組などを重要な政策課題として掲げ、地球規模課題への対処に取り組んでいる。経済政策では、税制改革の審議を進めているほか、デジタルやグリーン分野を含む「新工業化」の推進に力を入れている。

日本との関係では、1月に小渕優子特派大使(衆議院議員)がルーラ大統領就任式に出席し、政府要人や議員関係者などと会談を行ったほか、林外務大臣がブラジルを訪問し、ヴィエイラ外相と会談した。5月には、岸田総理大臣がG7広島サミットに招待国として出席したルーラ大統領と会談し、2024年にブラジルが議長国を務めるG20サミットに向けて連携していくことで一致した。9月には、上川外務大臣が国連総会ハイレベルウィークの際にヴィエイラ外相と会談を行った。また、9月30日から「短期滞在」での活動を目的として訪日するブラジルの一般旅券所持者に対する査証免除措置を開始し、これにより、両国間で相互の短期滞在査証免除が実現した。

このほか、4月に日伯戦略的経済パートナーシップ賢人会議、7月に日本ブラジル経済合同委員会が開催されるなど、官民両方で、両国間での経済関係強化に向けた対話が活性化している。

(5)アルゼンチン

フェルナンデス政権は、歴史的干ばつにより主要輸出品目の農産品生産が大幅に低下するなど、内政上の課題であった外貨収入及び投資増大の面で引き続き問題を抱えた。また、過去30年の中で最悪のインフレ率を記録し、国民が実感できる経済成長の実現は達成できなかった。経済危機の中、大統領選挙が実施され、既成政党を批判し、緊縮財政、国営企業の民営化などの「小さな政府」を主張する野党のミレイ候補が勝利し、12月に就任した。

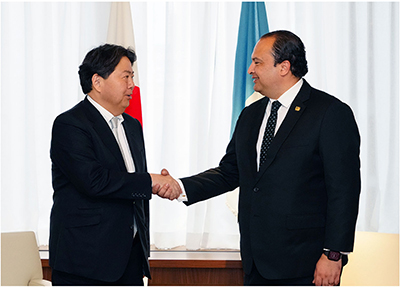

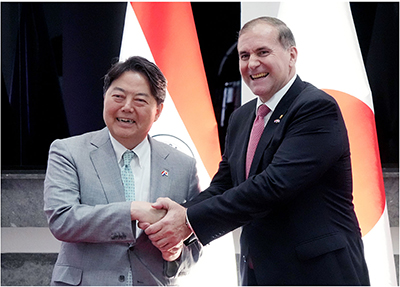

日本との関係では、日・アルゼンチン外交関係樹立125周年を迎え、両国外相による相互訪問が実現した。1月には林外務大臣がアルゼンチンを訪問し、フェルナンデス大統領を表敬し、カフィエロ外相及びマサ経済相と会談した。8月にはカフィエロ外相が訪日し、岸田総理大臣を表敬したほか、林外務大臣、西村康稔経済産業大臣、永岡桂子文部科学大臣と会談した。12月には山東昭子特派大使(参議院議員)がミレイ大統領就任式に出席し、同大統領表敬などを行った。様々な機会を通じて、基本的価値や原則を共有する重要な「戦略的パートナー」として、日系社会などを通じた二国間関係強化及び国際場裡での協力の重要性について確認した。

(8月29日、東京 写真提供:内閣広報室)

(6)ペルー

カスティージョ大統領が2022年12月に罷免となり、ボルアルテ副大統領が大統領に就任した。2023年1月には国内で大統領選挙の前倒しなどを求める抗議活動が展開され、ボルアルテ大統領自身も前倒しに係る憲法改正案を国会に提出したが、国会で否決された。ハリケーン「ヤク」による被害などに国民の関心が集中し、以降、選挙前倒しの訴えは下火になった。

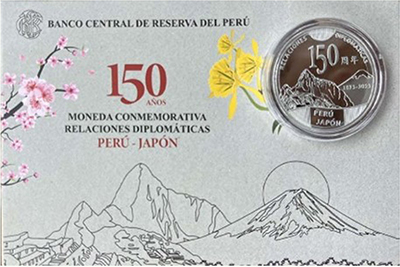

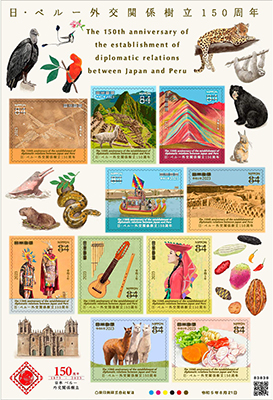

日本との関係では、日・ペルー外交関係樹立150周年を迎え、両国外相による相互訪問が実現した(本ページ コラム参照)。5月には林外務大臣がペルーを訪問し、ボルアルテ大統領を表敬し、ヘルバシ外相と会談を行った。8月から9月にかけてヘルバシ外相が日本を訪問し、林外務大臣と会談を行った。11月に米国で行われたAPEC閣僚会議の機会に、上川外務大臣とゴンサレス=オラエチェア外相との間で、2023年3度目となる外相会談が実施された。また、外交関係樹立150周年を記念して行われた8月の岸田総理大臣とボルアルテ大統領との間での首脳テレビ会談では、両国間の様々な分野での協力を見据えたロードマップを2024年に向け策定することが合意・確認された。

日・ペルー外交関係樹立150周年

2023年、日本とペルーは外交関係樹立150周年を迎えました。ペルーとの外交関係は、日本にとって中南米の国の中で最も長く、また、アジア諸国とラテンアメリカ諸国との間で樹立された初の外交関係でもあります。ここでは、日・ペルーの友好関係の軌跡と150周年記念の様々な取組について紹介します。

日本とペルーの外交関係は、1873年8月21日の「友好通商航海条約」調印に始まり、今日まで良好に発展してきました。こうした二国間関係の基礎となっているのは、南米で最も長い歴史を有し、現在世界で3番目に大きい20万人規模にまで成長した日系社会の存在です。1899年4月3日、790人の日本人移住者を乗せた移民船「佐倉丸」がカヤオ港に到着して以来、日本人移住者は、日本の文化や伝統を連綿と受け継ぎながら、ペルー社会の一員として、その成長と発展に貢献してきました。また、ペルー日系社会は、両国の架け橋となっているのみならず、多くの日系ペルー人が、日本、米国、中南米及び欧州諸国においても活躍しています。

日本とペルーは、基本的価値や原則を共有する「戦略的パートナー」です。両国は、国連やアジア太平洋経済協力(APEC)などを通じて国際場裡(り)で協力しており、経済面では二国間経済連携協定、租税条約、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)などを通して緊密な関係を築いています。ペルーは2021年までの累計で中南米における日本最大の政府開発援助(ODA)被供与国であるほか、近年は政府間契約(G2G)1を通しペルーのインフラ事業に日本企業が参画しています。文化面では、日本の多数の大学がペルー考古学に貢献しており、両国の大学の学長会議が開催されるなど、交流が一層多様化しています。

2023年には、外交関係樹立150周年を記念して、政治・外交、経済、文化を含む様々な分野で両国間の交流・事業が行われました。

外交面では、5月に林外務大臣がペルーを、9月にヘルバシ外相が日本を訪問し、11月に米国で行われたAPEC外相会合においては、同年3度目となる外相会談が実施されました。また、8月に行われた首脳テレビ会談では、今後の様々な分野での協力を見据えたロードマップを2024年に向け策定することで合意・確認されました。文化面では、南米スペイン語圏で初となる国際交流基金の事務所がペルーの首都リマに新設され、また、ペルー日系人協会が日本語教育などへの貢献により国際交流基金賞を受賞しました。11月、ペルーを御訪問になった佳子内親王殿下は、ボルアルテ大統領への表敬、歓迎・外交関係樹立150周年記念式典、ペルー日系人協会主催・外交関係樹立150周年記念式典などに臨まれ、ペルーの方々から熱烈な歓迎を受けられました。

(11月7日、ペルー・リマ 写真提供:宮内庁)

(5月3日、ペルー・リマ)

2024年にペルー日系人移住125周年を迎える両国間では、引き続き密接な交流が予定されています。日本とペルー、それぞれの国から見ると地球の裏側に位置していますが、政治・経済・文化・学術などの多彩な分野で繋(つな)がりを有し、これから先も末長く友好関係を発展させていくことが期待されています。

1 G2G:Government to Goverment

(7)チリ

2022年3月に発足したボリッチ政権は、格差縮小、福祉充実を目指し、年金や税制を始めとする社会保障政策の改革などの推進を掲げているものの、政権を支える左派の与党が上下議会双方で少数派となっていることなどが影響し、諸政策の実現は難航している。外交面では、人権、ジェンダー、環境、多国間主義を重視する姿勢を打ち出している。

チリの新憲法制定プロセスについて、2022年9月の国民投票による新憲法案の否決を踏まえ、新たに選挙を通じて選出された50人の議員から構成される憲法審議会が2023年6月に創設され、同審議会を中心に新たな新憲法案が作成された。しかし、同年12月の国民投票において、新憲法案は再び否決され、この結果を受け、ボリッチ大統領は自身の任期中における制憲プロセスの終了を発表した。

また、2023年2月にはチリでCPTPPが発効し、チリは10番目の締約国となった。

日本との関係では、1月末にチリ中・南部州で発生した森林大火災に対し、チリ政府からの要請を受け、日本政府は緊急援助物資の供与を実施した。また5月には林外務大臣がチリを訪問し、ボリッチ大統領を表敬したほか、バン・クラベレン外相と会談を実施し、両外相の間で日・チリ科学技術協力協定への署名が行われた。11月にはAPEC閣僚会議の機会に、上川外務大臣がバン・クラベレン外相と会談し、重要鉱物資源やクリーンエネルギーなどの分野において、二国間協力を深めていくことで一致したほか、CPTPPのハイスタンダードの維持における二国間の連携について確認した。また、国際情勢についても意見交換を行い、価値や原則を共有する「戦略的パートナー」として、国際場裡でも連携していくことを確認した。

(8)ウルグアイ

2020年3月に発足したラカジェ・ポウ政権は、就任当初から任期後半となる現在(2023年末時点)まで、安定した政権運営で高い支持率を維持しており、民主主義指数12では、中南米1位を誇っている。経済政策では、自由貿易主義を堅持し、市場の拡大・解放を重視しており、対外政策では、民主主義、法の支配、人権擁護の価値に基づく外交を展開している。

日本との関係では、2022年のラカジェ・ポウ大統領訪日以降、様々な分野での交流が進んでいる。ワーキングホリデー制度が2023年3月に運用を開始し、外交面では、8月に武井外務副大臣がウルグアイを訪問し、アルヒモン副大統領を表敬した。また、ラカジェ・ポウ大統領の訪日から1年の節目となる10月には、同訪日の機会の首脳会談で立ち上げにつき合意された、分野横断的な協力に関する日・ウルグアイ合同委員会の第1回会合、及び、5年ぶりの開催となる日・ウルグアイ政策協議を実施した。

(9)パラグアイ

パラグアイでは4月に大統領選挙が実施され、与党コロラド党から立候補したサンティアゴ・ペニャ氏が当選し、8月に同氏は大統領に就任した。前政権に続き、法の支配、人権の尊重などの基本的価値や原則を擁護し、雇用創出に力を入れている。

日本との関係では、5月には、林外務大臣が日本の外務大臣としては2度目となるパラグアイ訪問を行った。アリオラ外相との間で会談を行ったほか、大統領選挙当選直後のペニャ次期大統領への表敬を行った。8月の大統領就任式には、武井外務副大臣が特派大使として出席し、アブド大統領やペニャ大統領への表敬を行った。さらに、8月末には、林外務大臣と就任直後のラミレス外相との間で電話会談を行った。一連の要人往来や会談を通じて、二国間共通の課題や国際情勢について意見交換がなされ、日本とパラグアイの二国間関係がより緊密となった。

(10)コロンビア

2022年8月に発足したペトロ政権は、医療保険制度改革、年金改革、労働改革などの主要な社会改革法案の審議を推進しているが、連立与党内での対立により、大きな進展は見られていない。一方で、ペトロ大統領は国内武装勢力との「全面和平」の実現を最大の使命としており、国民解放軍(ELN)13を始め、武装勢力との和平交渉を進めている。また、気候変動対策を喫緊の課題として位置付けており、脱炭素化を推進している。

日本との関係では、6月に秋本外務大臣政務官がコロンビアを訪問し、政府要人との会談や日系企業関係者との意見交換を行ったほか、7月に里見隆治経済産業大臣政務官が同国を訪問し、日本コロンビア貿易投資・産業協力合同委員会設立に関する協力覚書に署名し、二国間の貿易投資促進を推進していくことを確認した。

(11)ベネズエラ

2018年に実施された大統領選挙の正統性に疑義がある中、2019年にマドゥーロ大統領の就任式が実施された。2020年、主要野党不在のままベネズエラ国会議員選挙が実施され、マドゥーロ政権側が勝利を宣言したが、主要野党を含むベネズエラ国内及び国際社会は、選挙が正当性を欠くとして反発した。日本もベネズエラにおける自由で公正な選挙の早期実施による民主主義の回復を求めている。

2023年10月、ベネズエラ与野党間対話が開催され、2024年大統領選挙を始めとする自由で公正な選挙実施に向けた政治分野の合意が署名された。同合意により、2024年下半期に大統領選挙を実施することや国際選挙監視団を受け入れることが決定した。同月、大統領選挙に向けた野党側の予備選挙が開催され、ベンテ・ベネズエラ党党首であるマリア・コリナ・マチャド氏が2位以下に大きく差をつけ勝利した。

国内の経済・社会情勢及び人道状況の悪化により、ベネズエラ国民が避難民として引き続き周辺国に流入し、その受入れが地域的課題となっている。日本は、避難民を含むベネズエラ国民及び周辺国に対する支援を引き続き実施している。

(12)ボリビア

ボリビアは、天然ガスなどの天然資源の輸出に依存する経済構造に依拠しているが、天然ガスの埋蔵量の急減などを背景に、財政赤字が膨張し、外貨不足が深刻化している。一方、ボリビアにおけるリチウムの推定埋蔵量は世界最大とされており、6月、ボリビア政府は、中国及びロシアの企業との間でリチウムの大規模生産に向けた協定を締結するなど、リチウム探査・採掘に向けた動きを活発化させている。

日本との関係では、秋本外務大臣政務官が6月にボリビアを訪問し、チョケワンカ副大統領やマイタ外相を始めとする政府要人への表敬や会談を行い、二国間関係の一層の強化に向けた取組を行っていくことを確認した。また、同6月、ボリビア政府との間で税関相互支援協定を締結し、同協定は発効した。10月には第6回日・ボリビア政策協議を実施した。

(13)エクアドル

5月、ラッソ大統領は国会を解散し大統領選挙の前倒しを決定した。8月の第1回投票の後、決選投票が10月に実施され、ダニエル・ノボア候補が当選し、11月、同国史上最年少の大統領として就任した。ノボア大統領は、ラッソ前大統領の任期を引き継ぎ2025年5月までという短い期間で、治安、雇用創出、国内外投資誘致、教育・保健システムの改善といった分野で、成果を残すことができるかが課題となっている。

日本との関係では、2023年1月から2年間、エクアドルは日本と共に国連安全保障理事会非常任理事国を務めており、両国間で、現在の厳しい国際情勢への対応や、安保理改革を含む国連の機能強化に向けて連携している。1月、林外務大臣がエクアドルを訪問し外相会談を行い、オルギン外相は、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化のための日本のFOIPの取組への支持を表明した。同外相からの要望を踏まえ、11月に両国で違法・無報告・無規制(IUU)14漁業対策として漁業取締船の供与に係る交換公文に署名するなど、一層の連携が進んでいる。

(14)日系社会との連携

日系社会は、中南米諸国の親日感情の基礎となっている一方、移住開始から100年以上を経て世代交代が進んでおり、若い世代とのつながりをどう深めていくかが課題となっている。その中で、外務省は、若手日系人の訪日招へいに加え、各国の若手日系人によるイベント開催を支援し、ネットワーク作りを後押しするなど、日系社会との連携強化に向けた施策を実施してきている。1月には、これらの施策をより総合的に実施するために「中南米日系社会連携推進室」を設置した(118ページ コラム参照)。

2月には、中南米13か国から31人の若手日系人・日系社会関係者が訪日し、日本文化及びビジネスに関する交流を行った。10月には中南米5か国から次世代日系人指導者7人が訪日し、森屋宏内閣官房副長官、堀井巌外務副大臣への表敬などを行ったほか、日系社会の現状及び課題などについての議論を行った。また、令和5年度補正予算において、中南米の日系社会との連携によって、中南米における日本理解の促進と地域活性化に資することを目指す事業を実施するため11億円を計上している。

中南米諸国における約310万人の日系社会は、中南米の方々にとって「身近な日本」を感じられる存在であり、日本と中南米諸国との良好な二国間関係の基礎となっています。日系社会の歴史は100年を超えますが、移住者の方々は日本を遠く離れ、環境も文化も異なる土地で多くの苦難を乗り越え、現在では、その後の世代の日系の方々が、社会の様々な分野で活躍しています。1月、外務省は、このような日系社会とのパートナーシップを推進し、日本と中南米諸国との関係を更に強化することを目的に、中南米日系社会連携推進室を設置しました。

同室では、具体的な連携事業の一つとして、10月に次世代日系人指導者招へいを実施しました。これは、各国の日系社会で活躍している、次世代のリーダーとなる日系人の方々が日本を直接体験することにより、日本と中南米の新たな時代の架け橋になっていただくことを目的とした事業です。

2023年は、中南米5か国から7人が訪日しました。ブラジルのアマゾン地域の中心に位置するマナウス市からは、日系三世のエリカ・アケミ・トミオカさんが参加しました。トミオカさんは、日系団体の文化担当理事を務め、日本語や日本祭り、ポップカルチャーなどを通じて日本文化の普及に取り組んでいます。西部アマゾン日伯協会が主催し、トミオカさんが準備に奮闘した第3回「ジャングル祭り」には3.5万人もの方が来場しました。同祭りは北ブラジル最大の日本文化紹介イベントとなっています。

トミオカさんは、アマゾン地域では教育において環境を尊重しているが、この価値観は日系人がもたらした面があり、このような点にも日系社会のプレゼンスが現れている、と語ります。また、アマゾン地域にはかつて多くの日本の若者が移住しましたがその意思は現在の日系社会にしっかりと受け継がれていると言われています。マナウスでは日本語教育が非常に盛んであり、ポルトガル語と日本語のバイリンガルで教育を行う州立校があるのはブラジル全土でマナウスのみとなっています。

トミオカさんは、バイリンガル校のコーディネーターも務めていますが、生徒の多くは非日系人です。日本語や日本文化は、日系・非日系を問わず、地域社会の多くの方々に好意的に受け入れられています。

このアマゾン地域のように、中南米の各地で日系社会は大きなプレゼンスを示しています。中南米日系社会連携推進室では、これからも日本と日系社会との絆(きずな)を強化するため、様々な取組を進めていきます。

10 USMCA:The United States-Mexico-Canada Agreement

11 ADD:Alliance for Development in Democracy

12 出典:Economist Intelligence Unit's Democracy Index 2022

13 ELN:Ejercito de Liberacion Nacional, National Liberation Army

14 IUU:Illegal, Unreported and Unregulated