4 東南アジア

(1)インドネシア

インドネシアは、世界第4位の人口(約2億7,000万人)を有する東南アジア地域の大国であり、マラッカ海峡などのシーレーンの要衝に位置し、東南アジア諸国連合(ASEAN)において主導的な役割を担うほか(2023年は議長国)、ASEAN唯一のG20メンバー国として、地域・国際社会の諸課題においてもイニシアティブを発揮している。

2019年10月に発足したジョコ大統領の第2期政権は、国会の議席の約82%を与党が占める安定政権として、(ア)インフラ開発、(イ)人材開発、(ウ)投資促進、(エ)官僚改革、(オ)適切な国家予算の執行を優先課題として取り組んでいる。新型コロナの影響により、それまで一貫して5%前後を維持してきた経済成長率は、2020年にマイナス成長を記録したものの、2022年には5.3%のプラス成長を回復した。日本は、ジョコ第2期政権の優先課題であるインフラ整備や人材育成の分野における協力を積極的に進めてきている。

日本・インドネシア間では、2023年に外交関係開設65周年を迎えた。5月にはG7広島サミットの機会にジョコ大統領が訪日して首脳会談を行い、9月にはASEAN関連首脳会議の機会に岸田総理大臣がインドネシアを訪問して首脳会談を行った。9月の首脳会談では、日・インドネシア両国の戦略的パートナーシップの包括的かつ継続した進展を踏まえ、また、日・インドネシア外交関係開設65周年及び日本ASEAN友好協力50周年を記念し、日・インドネシア関係を包括的・戦略的パートナーシップへと格上げすることで一致した。12月には、ジョコ大統領が訪日して岸田総理大臣と共に日・ASEAN特別首脳会議の共同議長を務めたほか、二国間の首脳会談を行い、日・インドネシア経済連携協定改正交渉の大筋合意を確認した。また、林外務大臣は、3月に外務省賓客として訪日したルトノ外相との間で外相会談(閣僚級戦略対話)を行い、上川外務大臣は、9月の国連総会の機会に外相会談を行った。これらの首脳会談や外相会談では、二国間関係の強化のほか、地域及び国際社会の諸課題に対する両国の連携について緊密に意見交換を行った。(67ページ コラム参照)

天皇皇后両陛下は、御即位後、初の国際親善訪問として、かねてより招請があったインドネシアを6月17日から23日までの7日間の御日程で御訪問になりました。2023年は、日本インドネシア外交関係開設65周年であると同時に、日本ASEAN友好協力50周年という歴史的な節目の年でした。こうした記念すべき年に、天皇皇后両陛下によるインドネシア御訪問が行われたことは、両国の深い友好親善関係を内外に示すものとなりました。

両陛下は、ボゴール宮殿での歓迎行事や午餐(さん)会でジョコ大統領夫妻を始めとするインドネシア政府関係者から盛大な歓迎を受けられました。午餐会前には、1991年に上皇上皇后両陛下もお訪ねになったボゴール植物園をジョコ大統領自らが運転するカートで御訪問になり、大統領夫妻の案内により園内を御視察になるなど、心のこもったおもてなしを受けられました。また、両陛下は、現地で活躍する在留邦人や日本とゆかりのあるインドネシアの方々と、両国の交流などについて御懇談になったほか、ダルマ・プルサダ大学や職業専門高校への御訪問などを通じ、若い世代とも親しく交流されました。

さらに、天皇陛下は、御関心の深い「水」の分野に関連する施設として、日本の協力によって整備されたジャカルタのプルイット排水機場や古都ジョグジャカルタの砂防技術事務所を御視察になり、治水の問題などについて関係者と熱心にお話になりました。ジョグジャカルタでは、同特別州知事であり、1991年に上皇上皇后両陛下もお会いになったハメンク・ブウォノ10世候を始めとするスルタン家関係者から心温まる歓迎を受けられました。また、ジョグジャカルタ近郊に位置する世界遺産のボロブドゥール寺院も御視察になりました。

御訪問中、各所において、多くのインドネシアの人々が両国の国旗を振りながら両陛下を歓迎する場面も見られるなど、インドネシア政府関係者はもとより、広くインドネシア国民からも温かい歓迎を受けられました。今回の御訪問は、両国のこれまでの交流・協力の歴史を再認識する機会を提供するとともに、両国の架け橋として期待される若い世代との御交流などを通じ、両国が長年にわたり培ってきた友好親善や協力関係を一層深めるものとなりました。

(2)カンボジア

カンボジアは、メコン地域に位置し、地域の連結性と格差是正の鍵を握る国である。過去20年間平均7%の成長を続けており、新型コロナの影響により2020年はマイナス成長となったが、2022年は5.0%のプラス成長に転じた。

内政では、7月の総選挙の実施に当たり、2022年の村・地区評議会選挙で最大野党となった「蝋燭(ろうそく)の火」党の立候補登録が拒否され、与党人民党が圧勝した。長年同国の首相を務めたフン・セン氏が首相の座を退き、8月にフン・マネット首相を首班とする新内閣が発足した。

日本は、1992年に初めて本格的に国連平和維持活動(PKO)へ要員を派遣するなど、カンボジアの和平と復興・開発に協力してきた。また、近年、日本企業による投資が順調に進展しており、経済面での関係も拡大しているほか、安全保障分野やデジタルなどの新しい分野でも協力が進展している。

2023年は、日・カンボジア外交関係樹立70周年であり、両国関係が「包括的戦略的パートナーシップ」に格上げされた(68ページ コラム参照)。9月にジャカルタ(インドネシア)において岸田総理大臣とフン・マネット首相が初めて首脳会談を行い、また、両首脳は12月に東京で開催された日・ASEAN特別首脳会議の際にも再度首脳会談を行った。その際、6月に閣議決定された開発協力大綱で新たに打ち出したオファー型協力として日本からカンボジア側に提案したデジタル分野での協力メニューで一致し、デジタル経済の発展に欠かせない通信網の改善やサイバーセキュリティ対策における協力の加速化を確認し、デジタルやエネルギーの分野を含む七つの二国間協力文書の署名式に立ち会った。また、カンボジアとの間では、1月の外相会談、10月の外相電話会談、12月の外相会談においても、地域・国際場裡(り)で協力していくことで一致した。

日本とカンボジアは1953年に外交関係を樹立しました。その翌1954年、カンボジアが第二次世界大戦中の対日賠償請求権を放棄したことを受けて、日本は1955年にシハヌーク国王陛下(首相兼外相)を国賓として招き、衆議院で感謝決議を可決、日・カンボジア友好条約に署名しました。

その後、クメール・ルージュ政権や内戦下で、交流が停滞した時期もありましたが、1980年代末以降、カンボジアが和平を達成する過程に日本が大きく関与したことで、両国の強固な信頼関係の基盤を築くことができました。日本は、初の国連平和維持活動(PKO)への自衛隊派遣や基幹インフラなど多様な分野での開発協力を通じ、カンボジアの国造りや復興に貢献してきました。カンボジアの500リエル紙幣には、日本政府の支援により建設された「きずな橋」と「つばさ橋」が、日本国旗とともに描かれています。近年では、カンボジアの経済成長に伴い民間企業の投資も盛んになり、人的交流も様々な分野で拡大し、両国関係が更に深化しています。

外交関係樹立70周年を迎えた2023年、日・カンボジア関係は、「包括的戦略的パートナーシップ」に格上げされ、官民が一体となり、多くの記念事業を実施しました。70周年記念事業を実りあるものにするため、カンボジア外務国際協力省と在カンボジア日本国大使館が中心となって実行委員会を設置し、綿密な調整を行いました。また、記念ロゴマークには、多数の公募作品の中から、両国の国旗の赤と青をベースに、7の数字にはカンボジアのお寺などの屋根に利用される「ジャヴァ(Jahva)」というデザインを、0の数字には日本の国花である桜をあしらった、スルーン・メンロンさんの作品が選ばれ、好評を博しました。カンボジア国立銀行から、このロゴマークをあしらった記念貨幣も発行されました。さらに、民間団体による記念事業は、カンボジアにおいて約70件実施されました。

外交関係樹立記念日である1月9日には岸田総理大臣とフン・セン首相、林外務大臣とプラック・ソコン副首相兼外務国際協力相が祝賀メッセージを交換し、さらに、同副首相兼外務国際協力相は同月に外務省賓客として訪日し、有意義な外相会談が行われました。9月には、岸田総理大臣と8月に新しく就任したフン・マネット首相との首脳会談も行われました。

(9月7日、インドネシア 写真提供:内閣広報室)

2月にはカンボジア最大の日本文化紹介イベントである絆(きずな)フェスティバルが開催され、「日・カンボジア友好70周年」親善大使として、歌手・女優の南野陽子さんが、カンボジア側の親善大使であるシンガーソングライターのローラ・マムさんとステージを共にし、友好促進の機運を一層高めました。在カンボジア日本国大使館では、日本文化を広く紹介し、日本に親しみを持ってもらうため、日本語スピーチコンテスト、七夕フェスティバル、オーケストラ公演を実施し、大きな盛り上がりを見せました。また、メディアや学術機関と協力しながら、植野駐カンボジア大使による日・カンボジア関係に関する講演会も多数実施しました。12月に開催されたクロージングレセプションをもって、70周年の記念事業は大成功の中、幕引きとなりました。1年を通じて強化された日本とカンボジアの関係、また、両国民の絆を、今後も更に深めていく考えです。

(3)シンガポール

シンガポールは、ASEANで最も経済が発展している国であり、全方位外交の下、米国や中国を含む主要国と良好な関係を維持している。

国内では、リー・シェンロン首相率いる人民行動党(PAP)が、2020年の総選挙で90%以上の議席数を占めるなど、安定した内政を基盤としながら、高齢化対策、失業対策、住宅政策などの政策を進めている。2022年4月、PAPはローレンス・ウォン財務相を次期首相候補に選出した。2023年11月、リー・シェンロン首相は、PAP結党70周年を迎える2024年11月21日までに首相を交代すると表明した。

日本・シンガポール間では、5月に岸田総理大臣がシンガポールを訪問したほか、12月には日・ASEAN特別首脳会議の機会にリー・シェンロン首相が訪日し、前年に続き首脳間の相互往来が実現した。これらの機会に首脳会談を行い、二国間関係の更なる強化や地域及び国際社会の諸課題について意見交換を実施した。また、6月には日・シンガポール防衛装備品・技術移転協定への署名が行われた。

両国は1997年に署名した「21世紀のための日本・シンガポール・パートナーシップ・プログラム(JSPP21)」を通じて、開発途上国に対して共同で技術協力を行っており、これまでに約410の研修を実施し、ASEAN諸国などから約7,400人が参加している(2023年12月末時点)。また、日本文化情報の発信拠点としてシンガポールに2009年に開所された「ジャパン・クリエイティブ・センター(JCC)」では、各種の発信やイベントを開催した。

(4)タイ

タイは、1967年の「バンコク宣言」により誕生したASEANの原加盟国の一つであり、また、メコン地域の中心に位置し、地政学的に重要な国である。6,000社近い日本企業が進出し、7万人以上の在留邦人が暮らすタイは、自動車産業を始め日本企業にとっての一大生産拠点であり、今日では地球規模でのサプライチェーンの一角として日本経済に欠くことのできない存在となっている。

2023年はタイの内政が大きく動いた年であった。3月の下院解散を受け、5月に下院選挙が実施された。選挙の結果、選挙前の旧与野党が連立枠組みを形成し、タクシン元首相派の「貢献党」からセター首相が選出され、9月に新政権が発足した。その後、新政権との関係構築のため両国ハイレベルの交流が活発に行われた。10月に上川外務大臣が就任後初めての二国間訪問としてタイを含む東南アジア4か国(ほかにブルネイ、ベトナム、ラオス)を訪問し、パーンプリー副首相兼外相と会談を行った。また、11月にサンフランシスコ(米国)で開催されたAPEC首脳会議の機会に、岸田総理大臣はセター首相とタイでの新政権発足後初めての首脳会談を行ったほか、12月に東京で開催された日・ASEAN特別首脳会議に出席するため訪日したセター首相と再び会談を行い、両国の経済分野での協力強化を確認した。

(5)東ティモール

東ティモールは、インド太平洋の要衝、オーストラリアとインドネシア間の重要なシーレーンに位置する、21世紀最初の独立国家である。日本は、東ティモールの独立(2002年)と同時に外交関係を開設した。2022年に独立20周年を迎えた同国は、国際社会の支援を得つつ平和と安定を実現し、民主主義に基づく国造りを実践してきた。2023年5月に国民議会議員選挙が実施され、7月にシャナナ・グスマン首相率いる新政権が発足した。経済は天然資源(石油や天然ガス)への依存度が高く、国家の最優先課題として産業多角化に取り組んでいる。外交面では、ASEAN加盟やWTO加盟に向けて、引き続き関係国と調整を行っており、5月にASEANは東ティモールのASEAN加盟のためのロードマップを採択した。

7月、武井俊輔外務副大臣が、外国の閣僚級としてはグスマン新政権発足後に初めて東ティモールを訪問し、グスマン首相に首相就任の祝意を伝達したほか、ラモス=ホルタ大統領などへの表敬を行った。9月には、岸田総理大臣が、ASEAN関連首脳会議の機会にグスマン首相と懇談を行い、東ティモールのASEAN加盟に向けた取組を引き続き支援していくことを伝えた。12月、岸田総理大臣は、日・ASEAN特別首脳会議のために訪日したグスマン首相と首脳会談を行い、二国間関係を「持続可能な成長と発展のための包括的パートナーシップ」へと格上げし、更に促進していく意欲を表明した。また、7月、林外務大臣は、フレイタス外務・協力相と外相会談を行い、二国間関係や地域及び国際社会の諸課題について意見交換を行った。日本は、独立以前の1999年から東ティモールに対する支援を継続しており、良好な関係を維持している。8月、国連開発計画(UNDP)との連携による国営放送局への無償資金協力について、書簡の署名・交換が行われた。また、9月に東ティモールからは初めてとなる技能実習生の受入れが高知県で開始された。

(6)フィリピン

フィリピンは、シーレーンの要衝に位置し、戦略的利益を共有する海洋国家である。フィリピン経済は、新型コロナの影響で、2020年にはマイナス成長となったものの、2022年の経済成長率は過去46年間で最高の7.6%を記録し、アジア地域、そして世界で最も経済成長率の高い国の一つとなっている。就任2年目に入ったマルコス大統領は、食料、教育、健康、雇用、社会保障などを通じた国民生活の質向上及び公共インフラへの投資を最優先事項として引き続き取り組んでいる。また、ミンダナオ和平については、モロ・イスラム解放戦線(MILF)の退役・武装解除に遅れが見られるものの、改正バンサモロ基本法に基づき、2025年の自治政府樹立に向けたプロセスが継続している。7月、マルコス大統領はミンダナオ地域における国家非常事態宣言を解除した。

日・フィリピン間では、2月にマルコス大統領が訪日して以降、様々なレベルでの要人往来があり、戦略的パートナーシップの更なる強化が進められている。11月には、岸田総理大臣が総理大臣就任後初めてフィリピンを訪問し、マルコス大統領と首脳会談を実施したほか、日本の総理大臣として初めてフィリピン議会において政策スピーチを行った。また、安全保障面では、11月に政府安全保障能力強化支援(OSA)創設後初の案件である沿岸監視レーダーシステム供与に係る書簡の署名・交換を行った(203ページ 特集参照)ほか、日比部隊間協力円滑化協定(RAA)の交渉開始で一致した。さらに、経済・人的交流面では、8月に経済協力インフラ合同委員会の第14回会合が開催され、フィリピンの上位中所得国入りとインフラ政策「ビルド・ベター・モア」を強力に後押しするための議論が行われた。こうした二国間協力のみならず、日米比(フィリピン)3か国の協力も進んでおり、6月の日米比国家安全保障担当補佐官協議、7月及び9月の日米比外相会合及び9月の日米比首脳級懇談などを通じて、日米比協力の具体化に向けた議論が進められている。

(7)ブルネイ

ブルネイは、豊富な天然資源を背景に、高い経済水準と充実した社会福祉を実現し、政治的、経済的に安定している。立憲君主制の下、国王が首相、財務・経済相、国防相及び外相を兼任している。東南アジアの中心に位置し、南シナ海問題に関する係争国の一つであり、ASEANの一体性、統合強化を柱とするバランス外交を行っている。

ブルネイの経済は、天然ガスの生産や石油精製事業に支えられているが、エネルギー資源への過度の依存から脱却するため経済の多角化を目指している。

日・ブルネイ両国は、1984年に外交関係を開設し、様々な分野で良好な関係を発展させている。10月、上川外務大臣がブルネイを訪問し、ボルキア国王への拝謁、エルワン第二外相との外相会談などを実施し、外相会談では二国間協力や地域及び国際社会の諸課題について意見交換を行った。12月には、岸田総理大臣が、日・ASEAN特別首脳会議のために訪日したボルキア国王と首脳会談を行い、2024年に迎える外交関係開設40周年も見据えた二国間関係の深化について意見交換を行った。また、両国の間では良好な皇室・王室関係も築かれている。ブルネイは日本へのエネルギー資源の安定供給の面からも重要で、ブルネイの液化天然ガス(LNG)輸出総量の約7割が日本向けとなっており、同国産LNGは日本のLNG総輸入量の約5%を占めている。

(8)ベトナム

ベトナムは、南シナ海のシーレーンに面し、中国と長い国境線を有する地政学的に重要な国である。東南アジア第3位の人口を有し、中間所得層が急増していることから、有望な市場であると同時に、新型コロナ以降、サプライチェーン多元化の動きが後押しし、日系企業を含む外国企業が生産拠点をベトナムに移す流れが続いている。ベトナムは、2045年の先進国入り及び2050年までのカーボンニュートラルを目指し、GX(グリーントランスフォメーション)やDX(デジタルトランスフォメーション)を推進しているほか、インフレ抑制などのマクロ経済安定化、インフラ整備や投資環境改善を通じた外資誘致を通じ、安定的な経済成長の実現に取り組んでいる。新型コロナ拡大による厳しいロックダウンなどにより、2020年から2021年の経済成長率は2%台まで落ち込んだが、ウィズ・コロナ政策への転換により、2022年の経済成長率は8.02%を達成し、2023年の経済成長率は、4.7%から5.8%となる想定である。

日本とベトナムは、1973年9月21日に外交関係を樹立し、50周年を迎えた2023年にはトゥオン国家主席夫妻、チン首相の訪日を始め多くの要人往来が実現した(72ページ コラム参照)。様々な分野で協力を進展させてきた両国は、11月、トゥオン国家主席の訪日の機会に、両国関係を「アジアと世界における平和と繁栄のための包括的戦略的パートナーシップ」に格上げすることで一致し、共同声明を発出した。同会談において両首脳は(ア)防衛交流、防衛装備・技術移転、政府安全保障能力強化支援(OSA)を通じた安全保障分野における協力の推進、海上保安分野での更なる協力強化、(イ)アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)、GX、DX分野における協力促進、裾野産業の育成などを通じたサプライチェーンの強靱(じん)性の強化における協力、投資環境の拡大、(ウ)質の高い人材育成、ベトナム人技能実習生、労働者、学生を取り巻く課題の解決に向けた協力の推進などについて確認したほか、地域・国際問題については、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序及び国連憲章の堅持の原則の重要性を強調した。人的交流に関しては、外交関係樹立50周年を記念し、両国において、500件以上の記念行事が開催された。両国それぞれで、ベトナムフェスティバル、ジャパンフェスティバルが開催されたほか、9月には、長崎の貿易商人荒木宗太郎と王女ゴック・ホア姫の恋愛物語を基に50周年記念新作オペラ「アニオー姫」がベトナムにて初演され、11月に日本でもプレミア公演が開催された。また、技能実習生を中心に在日ベトナム人の数は引き続き増加しており、2011年の約4万人から2023年6月末には約52万人を超え、国別在留外国人数で中国に次いで2番目に多い数字となっている。また、2022年8月には日・ベトナム刑事共助条約が発効したことで、刑事共助分野おける協力が一層進展している。

(11月27日、東京 写真提供:内閣広報室)

2023年は、日越外交関係樹立50周年の年です。1973年9月に日本とベトナムが外交関係を樹立して以来、日本とベトナムの関係はかつてないほど緊密になっています。政治、経済、人的交流などといったあらゆる分野で、両国の関係がますます発展しています。

遡れば、日本とベトナムの友好関係は、千年を超える長い交流の歴史の中で培われてきました。最初の交流は8世紀のベトナム人僧侶の日本訪問から始まりました。16世紀から17世紀にかけては、貿易航路が開かれ国際貿易港として栄えたベトナム中部に位置するホイアンに日本から多くの交易船が訪れ、日本人商人が生活する日本人町が築かれ、栄えました。19世紀の東遊(ドンズー)運動ではベトナムの方々が日本へ留学に訪れるようになり、両国の人々の間に強い友情が育まれました。

このように、両国の交流は長年にわたって築かれてきましたが、近年の人的往来には目を見張るものがあります。2012年に約5万人であった在日ベトナム人数は、2022年には10倍の約50万人となり、技能実習生、特定技能外国人、留学生、日越EPA(経済連携協定)による看護師・介護福祉士候補者など、多様な人材が活躍しています。少子高齢化が進む日本において、ベトナム人材は、日本の経済社会を支え、大きな貢献をしてくれています。また、ベトナムには現在、約2万人の在留邦人が滞在し、ベトナムの方と手を携えながら、地域に溶け込んで生活を送っています。さらに、2019年には約100万人の日本人観光客がベトナムを訪れ、ベトナムからも約50万人が日本を観光に訪れるなど、両国間の往来は大変盛んです。そのおかげで、ベトナムでは、日本のマンガやアニメが若者の間で人気が高く、お寿司や焼き鳥などの日本食も人気があり、日本が身近な国となっています。2023年は50周年を記念する文化交流イベントなども数多く開催され、互いの文化をより深く知る機会が増えました。

両国の往来はハイレベルでも行われ、1993年のキエット首相の日本訪問を皮切りとして活発に実施されてきました。2017年に上皇上皇后両陛下が天皇皇后両陛下として最後に御訪問になった国はベトナムでした。

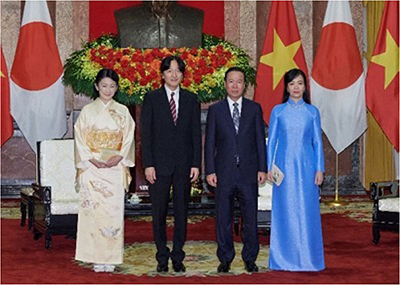

2023年には、トゥオン国家主席夫妻(11月の公式実務訪問賓客)やチン首相(5月のG7アウトリーチ会合、12月の日本ASEAN友好協力50周年特別首脳会議)が日本を訪問しました。また日本からは、秋篠宮皇嗣同妃両殿下(9月)の御訪問を始め、尾辻󠄀秀久参議院議長(9月)、上川外務大臣(10月)などの数多くの方がベトナムを訪問しました。

(9月、ベトナム・ハノイ 写真提供:宮内庁)

こうした様々なレベルでの交流により、両国間の信頼はますます深まっています。互いの国のために協力し、友情を深めたいという熱い思いを持つ人々が幅広いレベルで存在することが、両国の関係発展の大きな原動力となっています。

日本とベトナムの関係は、このように長年にわたり築き上げてきた信頼と友情を基に、お互いを真に必要とし合う関係となっています。2023年は、両国の友好関係の更なる50年のために、絆(きずな)を確認する1年となりました。

(9)マレーシア

マレーシアは、マレー半島の「半島マレーシア」とボルネオ島の「東マレーシア」から成る、インド洋と太平洋の結節点に位置し、南シナ海とマラッカ海峡に面した地政学的に重要な国である。また、13州及び3連邦直轄地から成る連邦国家で、ブミプトラ(土着の民族を含むマレー系)(70%)、華人系(23%)、インド系(7%)などから構成される多民族国家である。

2022年11月の総選挙を経て発足したアンワル政権は、アンワル首相自ら財務相を兼任するなど経済重視の姿勢を示し、外交面では伝統的な全方位外交を指向している。

2023年11月、岸田総理大臣は総理大臣就任後初めてマレーシアを訪問し、アンワル首相と首脳会談を行った。12月、岸田総理大臣は、日・ASEAN特別首脳会議のために訪日したアンワル首相と再度首脳会談を行い、両首脳は日・マレーシア関係を「包括的・戦略的パートナーシップ」に引き上げることで一致した。

人材育成分野では、マハティール首相が1982年に開始した東方政策により、これまでに2万6,000人以上のマレーシア人が日本で留学及び研修した。また、2011年9月に開校したマレーシア日本国際工科院(MJIIT)をASEANにおける日本型工学教育の拠点とするための協力が進められているほか、マレーシアの将来を担う人材の育成に一層貢献するため、筑波大学のマレーシアにおける分校設置に向けた準備が行われており、実現すれば日本の大学が設置する初の海外分校となる。経済面においても、マレーシアへの進出日系企業数は約1,600社に上るなど、引き続き緊密な関係にある。

(10)ミャンマー

2021年2月1日のミャンマー国軍によるクーデター以降、ミャンマー国軍や治安当局による鎮圧などにより多くの市民が死亡しており、一部地域では少数民族武装組織、国民防衛隊(PDF)などとミャンマー国軍との衝突も断続的に発生している。政治面では、1月には新政党登録法が発表され、3月にアウン・サン・スー・チー氏の率いる国民民主連盟(NLD)の政党登録が事実上抹消された。また、クーデター後2年とされた緊急事態宣言は2度延長(2024年1月31日まで)され、情勢は悪化の一途をたどっている。

クーデターから2年を迎えた2023年2月1日、日本政府は、当事者の解放など政治的進展に向けての取組が見られず、緊急事態宣言が延長されたことに深刻な懸念を表明し、改めてミャンマー国軍に対して、暴力の即時停止、被拘束者の解放、民主的な政治体制の早期回復について、具体的な行動を取るよう強く求める外務大臣談話を発出した。さらに、上記のNLD政党登録抹消の際にも、外務報道官談話を発出し、今回の国軍の行いは、日本が一貫して求めてきた平和的な問題解決への取組に反し、事態の改善が更に困難な状況になるとして深刻に憂慮を表明した。

また、日本は、事態の打開に向けて、特にASEANの「五つのコンセンサス」35を具体的成果につなげることが重要との考えの下、国際社会と連携し、議長国インドネシアを始めとするASEANの取組を最大限後押ししている。

国連の場では、ミャンマー人権状況に関する人権理事会決議(4月)や国連総会決議(12月)に共同提案国入りするなど、国際社会と連携した対応をとってきている。

さらに、悪化の一途をたどるミャンマーの人道状況の改善のため、ミャンマー国民に直接裨(ひ)益する人道支援も積極的に行っており、2021年2月1日のクーデター以降、計1億950万ドル以上の人道支援を実施している(2023年12月末時点)。2月28日には、国連高等難民弁務官事務所(UNHCR)などの国際機関を通じて、困窮するミャンマー国民に対し、食料や医薬品、シェルターなどの提供や水・衛生インフラなどの支援のため追加的に合計約6,030万ドルの人道支援を実施することを決定した。

(11)ラオス

ラオスは、中国、ミャンマー、タイ、カンボジア及びベトナムの5か国と国境を接し、メコン連結性の鍵を握る内陸国である。2023年、ソーンサイ首相は、内政面では引き続き経済・財政問題に取り組んでおり、10月に開催された第9期国民議会第6通常会期においても、マクロ経済を安定させ、経済危機を防ぐためインフレ率を抑制し、物価や生活費を安定させるための措置を引き続き実施すると述べた。また、ラオスは公的債務や公的保証債務を抱えているが、債務のうち、特に対外債務を返済し続け、デフォルトを防止することを約束すると述べた。

日・ラオス間では、5月にトンルン国家主席が訪日し首脳会談を行い、同月にサルムサイ副首相兼外相も林外務大臣と会談を行った。10月には上川外務大臣がラオスを、11月にはサルムサイ副首相兼外相が日本を訪問し、日・ラオス外相会談がそれぞれ行われた。両会談では、2025年の日・ラオス外交関係樹立70周年を見据え、両国の「戦略的パートナーシップ」を一層拡大していくことが確認された。11月のサルムサイ副首相兼外相の訪日時には、41.71億円を供与限度額とする一般文化無償資金協力「チャオ・アヌウォン・スタジアム改築計画」に関する書簡の署名・交換が行われた。12月には日・ASEAN特別首脳会議の機会に訪日したソーンサイ首相と岸田総理大臣が会談し、2024年のラオスのASEAN議長年に向けた協力及び2025年の両国の外交関係樹立70周年に向けた二国間関係の深化について意見交換を行った。

35 2021年4月24日に開催されたASEANリーダーズ・ミーティングで発表されたもの。(1)暴力の即時停止、(2)全ての当事者による建設的対話の開始、(3)ASEAN議長特使の対話プロセスへの仲介、(4)ASEAN防災人道支援調整センター(AHAセンター)を通じた人道支援の提供、(5)ASEAN議長特使のミャンマー訪問及び全ての当事者との会合の実施、の五つの内容から成る。