第4節 欧州

1 概観

欧州連合(EU1)及び欧州各国は、日本にとって、自由、民主主義、法の支配及び人権などの基本的価値や原則を共有する重要なパートナーであり、今日の国際社会が直面する様々な課題について連携していくことが、従来以上に必要である。

また、欧州各国は、EUを含む様々な枠組みを通じて外交・安全保障、経済、財政などの幅広い分野で共通政策をとり、国連安保理、G7、G20、世界貿易機関(WTO)などの主要な国際的枠組みを通じて、国際社会での規範形成過程において大きな役割を果たしている。加えて、言語、歴史、文化・芸術活動、有力メディアやシンクタンクなどを背景に、国際世論に対して引き続き大きな発信力を有している。

2019年の欧州は、流動化した情勢の中で、課題の克服に向けた動きが見られた1年であった。5月に行われた欧州議会選挙では、二大会派(欧州人民党(EPP)、社会民主進歩同盟(S&D))の議席数が合計しても過半数割れする一方、マクロン・フランス大統領の「共和国前進」を含む中道政党や環境政党などが議席数を伸ばし、議会勢力は分散化した。また、事前の予想では、EU懐疑派政党が議席数を伸ばすとの見方があったが、結果としては微増にとどまった。EU首脳人事は、こうした議会選挙結果を踏まえて行われ、従来のようにドイツ・フランスが決定的な形で主導することはできず、ハンガリー、ポーランドなどがヴィシェグラード4(V4)(チェコ、スロバキア、ハンガリー、ポーランド)として独自の立場を主張するなど、首脳レベルでの調整が続けられた。その結果、7月の臨時欧州理事会でフォン・デア・ライエン欧州委員会委員長とミシェル欧州理事会議長を始めとするEU新指導部が選出され、12月に発足した。

また、EU政治の中心的議題であった英国のEU離脱については、英国下院による度重なる離脱協定案の否決などがあったものの、12月の下院総選挙においてジョンソン首相率いる保守党が単独過半数を獲得した結果、2020年1月に英国議会で承認が得られ、最終的に英国・EU双方の合意に基づく離脱が実現した。これにより、EUは、史上初めて加盟国の減少を経験することになった。2020年2月から、EU離脱後の英国が引き続きEU加盟国として扱われる移行期間が開始されている。この移行期間は2020年末までとされており、それまでに英国・EU間の将来関係についての新たな枠組みを規定する国際約束の成立に向け交渉が行われている(移行期間については、英・EU間の合意により1回のみ、最長2年間の延期が可能)。

EU加盟国の拡大プロセスについては、英国のEU離脱などを背景としてEU内で内向き傾向が強まり、10月の欧州理事会において、北マケドニア、アルバニアとの加盟交渉について議論されたものの合意に至らなかった。また、安全保障については、バルト諸国や東欧、北欧の一部のようにロシアに対する警戒感の高い国々とそうでない国々との間で立場の乖離(かいり)が見られる。米国や中国と欧州との関係、移民問題への対応においても、国によって立場の違いが出てきている。このように、現在の欧州は、各国の立場により温度差があり、モザイク化されている。このような中、英国のEU離脱後、EUでは欧州として結束して存在感を高めるべきとの声があり、大きな課題となっている。

ウクライナ問題を含むロシアとの関係は、欧州の安全保障環境に大きな影響があり、欧州にとって引き続き重要な課題である。また、中国は、「一帯一路」構想の下に「17+1」(中国と中・東欧諸国の協力枠組み)などを通じて、中・東欧諸国に対する影響力を強めている。これに対し、3月、欧州委員会及びモゲリーニEU外務・安全保障政策上級代表は、「EU・中国の戦略的展望に関する共同文書」を発表し、中国を「協力パートナー」、「交渉パートナー」、「競争者」であるとともに、初めて「体制上のライバル」と表現した。また、経済安全保障分野では、3月、欧州委員会は5G(第5世代移動通信システム)ネットワークのサイバー・セキュリティに関する勧告を公表し、4月にはEUの投資スクリーニング制度が発効するなど、警戒感の高まりが見られる。また、米国との通商交渉の妥結への道はまだ見えていない。

日本は、モザイク化された欧州各国の立場がある中で、強く結束した欧州を支持するとともに、きめ細やかに外交を展開している。

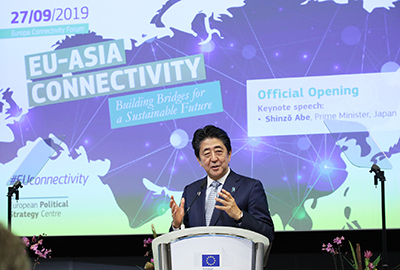

EUとの間では、2月に日EU経済連携協定(EPA)が発効し、日EU戦略的パートナーシップ協定(SPA)の暫定的適用が開始された。日EU・EPAは、世界で保護主義的な動きが広がる中、日本とEUが世界をリードしていくとの揺るぎない政治的意思を、世界に鮮明に示すものとなった。日EU・SPAは、共通の価値を有する日本とEUが幅広い分野で協力を深化させることを規定した条約であり、その意義は極めて大きい。3月に東京で行われた日EU・SPAの第1回合同委員会では、持続可能な連結性及び質の高いインフラ並びに地球規模課題で協力していくことを確認した。9月にブリュッセル(ベルギー)で行われた欧州連結性フォーラムでは、安倍総理大臣がユンカー欧州委員会委員長と共に基調講演を行い、アジアと欧州との連結性の分野において日・EUで協力していくことを強調するとともに、西バルカンやインド太平洋などの地域における連結性の強化において協力していくことを定めた文書に、首脳レベルで署名した。

(9月27日、ベルギー・ブリュッセル 写真提供:内閣広報室)

また、EU新首脳との間では、安倍総理大臣は12月、フォン・デア・ライエン欧州委員長就任直後に日・EU首脳電話会談を行ったほか、9月の国連総会時に、就任前のミシェル欧州理事会議長(当時ベルギー首相)と会談を行った。このように、2019年は日・EU関係が更に強化され、緊密化した年となった。

英国、フランス、ドイツ及びイタリアとの関係では、首脳や外相レベルを含むハイレベルで活発な交流が行われた。英国とは、1月に安倍総理大臣が同国を訪問し、メイ首相との間でEU離脱後を見据えた「日英首脳共同声明」を発出して、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現に向けた協力の強化を確認したほか、6月のG20大阪サミット、8月のG7ビアリッツ・サミット(フランス)の際にも首脳会談を行った。フランスとは、4月に安倍総理大臣が同国を訪問するとともに、6月のG20大阪サミットに先立ちマクロン大統領が訪日して「『特別なパートナーシップ』の下で両国間に新たな地平を開く日仏協力のロードマップ(2019~2023年)」を発出したほか、8月のG7ビアリッツ・サミットの際にも首脳会談を行った。また、ドイツとは、2月にメルケル首相が訪日して首脳会談を行ったほか、6月のG20大阪サミット、8月のG7ビアリッツ・サミットの際に首脳会談を行った。これらの会談などを通じて、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けて連携を深めていくことを確認した。イタリアとは、4月に、安倍総理大臣が同国を訪問した際、コンテ首相との間で、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けて連携することで一致した。

他の欧州諸国及び域内地域枠組みとの関係では、2018年に安倍総理大臣が立ち上げた、バルト三国との全般的な協力を進める「日バルト協力対話」及びEU加盟国を目指す西バルカン諸国の経済・社会改革を支援する「西バルカン協力イニシアティブ」を、各種会合の開催などを通じて引き続き推進した。また、V4との関係については、2019年4月の安倍総理大臣の欧州歴訪に際してスロバキアで第3回「V4+日本」首脳会合が開催されるとともに、12月にオルバーン・ハンガリー首相が、2020年1月にモラヴィエツキ・ポーランド首相がそれぞれ訪日し、安倍総理大臣と首脳会談を行った。

さらに、9月から11月にかけて日本で行われたラグビーワールドカップ2019では、英国、アイルランドなどから王族、閣僚級を含む要人が訪日した。10月、即位礼正殿の儀に際しては、欧州、中央アジア、コーカサス地域から53の国・地域の王族、首脳級を含む要人が訪日し、このうち安倍総理大臣は27か国と、茂木外務大臣は4か国と会談を行った。11月には、ローマ教皇フランシスコが、ローマ教皇として史上2度目、ヨハネ・パウロ2世以来38年ぶりに訪日した(101ページ コラム参照)。

このほか、欧州などから青年を招へいする人的・知的交流事業「MIRAI」や、講師派遣などの対外発信事業を積極的に実施し、日本やアジアに関する正しい姿の発信や相互理解などを促進している。こうした取組を通じて、欧州各国・機関との間で、政治、安全保障、経済、ビジネス、科学技術、教育、文化など幅広い分野で、緊密かつ重層的な関係の維持・強化に努めている。

1 EU:European Union