2 中国・モンゴルなど

(1)中国

ア 中国情勢

(ア)内政

10月、5年に1度の中国共産党全国代表大会(第19回党大会)が開催された。第19回党大会の報告では、「中華民族の偉大な復興」を実現するための指導理念として「習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想」が打ち出され、党規約に明記されることとなった。また、建国以降の中国の歩みを、毛沢東(もうたくとう)によって「立ち上がり」、鄧小平(とうしょうへい)によって「豊かになった」段階を経て、現在は「強くなる」段階にあると総括し、2035年までに社会主義現代化、また、今世紀半ばまでに社会主義現代化強国の建設という新たな目標を表明した。党大会を経て中国共産党の新しい指導部が発足し、党中央政治局常務委員(党トップ7)には序列順に、留任した習近平(しゅうきんぺい)及び李克強(りこくきょう)のほか、栗戦書(りつせんしょ)、汪洋(おうよう)、王滬寧(おうこねい)、趙楽際(ちょうらくさい)及び韓正(かんせい)の各氏が新たに選出された。習近平氏は総書記及び党中央軍事委員会主席にも同時に再任され、また、党中央政治局委員(党トップ25)には習近平氏に近いとされる人物が多数就任し、習近平氏の権力基盤の強化が更に進んだ。

習近平政権の誕生以降、強力に推進されている反腐敗運動は2017年も継続して行われた。第19回党大会を目前に控えた7月、次世代リーダーの一人と目されていた孫政才(そんせいさい)・重慶(じゅうけい)市党委員会書記が「重大な紀律違反」の疑いで調査を受け、9月末に党籍剥奪処分を受けた。第19回党大会において党内統治の強化が改めて強調され、こうした傾向は党大会後も続いている。

社会情勢では、7月、国家政権転覆を扇動した罪で服役中であったノーベル平和賞受賞者の劉暁波(りゅうぎょうは)氏が死亡した。中国当局による劉氏及び遺族に対する処遇をめぐり、各国政府やメディア等各界から非難の声が相次いだ。当局による活動家や少数民族等に対する締付けは引き続き強化されており、国際社会からは中国の人権状況を憂慮する声が上がっている。

香港は7月に中国返還20周年を迎え、林鄭月娥(りんていげっが)(キャリー・ラム)氏が第4代香港特別行政区行政長官に女性として初めて就任した。祝賀式典には習近平国家主席が出席し、「国家主権や中央政府の権力に対する挑戦はボトムラインに抵触する」と民主派を牽制(けんせい)するとともに、青少年の愛国主義教育の強化を要求した。式典当日、中央政府に反発する民主派による大規模なデモの発生が報じられた。

(イ)経済

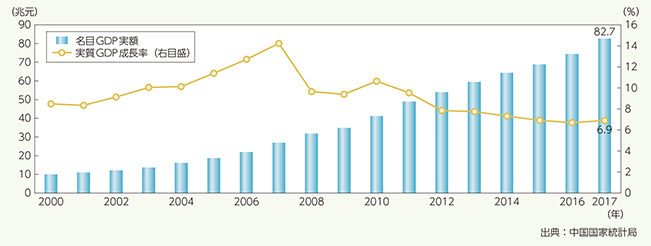

中国では、景気は持ち直しの動きが続いており、2017年の実質GDP成長率は前年比6.9%増、貿易総額は前年比11.4%増となっている。一方、足元の景気は地域や業種等によってばらつきがある。例えば、第二次産業のうち、過剰生産能力を抱える鉱業等の分野は低調である一方、サービス業を始めとする第三次産業は堅調であるなど、「まだら模様」の状態が継続している。

金融動向を見ると、上海株式市場では株価は3,200~3,400ポイント前後で安定して推移しており、また、為替についても、2017年5月に為替レート基準値算出方式が変更されたのを機に元高ドル安が進行した。しかし、秋以降は2014年からの資本流出懸念が和らいだこと等を背景に、元安ドル高に転じ、1ドル=6.6元前後で安定的に推移した。

第19回党大会では、前述のとおり21世紀半ばまでに「社会主義現代化強国」を全面的に建設し、トップレベルの総合国力と国際的影響力を有する国となり、全人民の共同富裕を基本的に実現するという方向性が示された。経済政策としては、供給側の構造改革及びイノベーション型国家建設等を通じた質の高い経済発展の実現や、所得水準の向上、社会保障制度の整備及び貧困脱却等を通じた社会矛盾の解消等が示された。また、12月の中央経済工作会議では、2018年は第19回党大会の精神を貫徹する初めての年であり、安定の中に進歩を求める政策を総合的な基調として堅持することとされた。質の高い発展の実現や社会矛盾の解消には、政府部門・民間部門で経済的負担を伴う長期的な取組が必要であり、既得権益による抵抗も予想される。一方、短期的には、党・政権を安定的に運営するため、経済の安定成長を実現して国内の支持を確保する必要もあり、これらのバランスを取りながら課題に対処することが求められる。新指導部による経済財政政策の方針や具体的な実施動向が注目される。

(ウ)外交

2017年には、「一帯一路」構想や第19回党大会を念頭に積極的な外交が展開された。5月には、北京で「一帯一路」国際協力ハイレベルフォーラムが開催され、29か国のリーダーが参加した。また、9月には福建省アモイでBRICS首脳会合が開かれたほか、11月には「中国共産党と世界の政党ハイレベル対話会」が北京で開催され、世界120か国から政党指導者が参加し、意見交換を行った。

米中関係は、4月に米国で開催された米中首脳会談で、四つの閣僚級対話から成る米中包括対話の立ち上げで一致した。11月にはトランプ大統領が国賓として訪中し、故宮において習近平国家主席主催晩餐(ばんさん)会に招かれる等の歓待を受けたほか、合計約28兆円の商談も成立した。

今後の対外政策については、第19回党大会で「人類運命共同体」の構築の名の下、より積極的に国際秩序の形成に関与していく方針が打ち出された。

(エ)軍事・安全保障

中国は継続的に高い水準で国防費を増加させているが、予算の内訳、増額の意図については十分明らかにされていない。こうした中、核・ミサイル戦力や海・空軍戦力を中心とした軍事力は広範かつ急速に強化されている。このように透明性を欠いた軍事力の拡大や東シナ海等における一方的な現状変更の試みの継続は、地域・国際社会共通の懸念事項となっている。

一方、中国は、非伝統的安全保障分野においては、協調的かつ積極的な姿勢を取っており、国連PKOのほか、各種人道支援・災害救援活動へも積極的に参加する等、国際社会から高い評価を受けている。

第19回党大会で、習近平総書記は今世紀半ばまでに中国軍を世界一流の軍隊にすると述べた。近年、中国は、政治面、経済面に加え、軍事面でも国際社会で大きな影響力を有するに至っている。中国に対する疑念を払拭するためにも、具体的かつ正確な情報開示などを通じて、中国がその国防政策や軍事力の透明性を高めていくことが強く望まれる。日本としては、日中安保対話等の対話や交流の枠組みを通じて、日中間の相互信頼関係を増進させながら、関係国と連携しつつ、中国の透明性の向上について働きかけるとともに、法の支配に基づく国際秩序に中国が積極的に関与していくよう促していく考えである。

イ 日中関係

(ア)二国間関係一般

東シナ海を隔てた隣国である中国との関係は、最も重要な二国間関係の一つであり、緊密な経済関係や人的・文化的交流を有している。20 2017年は、日中国交正常化45周年という節目の機会を捉えて首脳・外相を含むハイレベルでの対話が活発に行われ、日中関係改善の気運が大きく高まった一年となった。

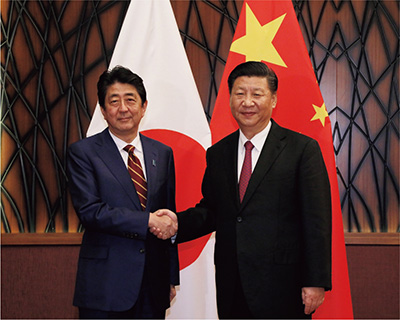

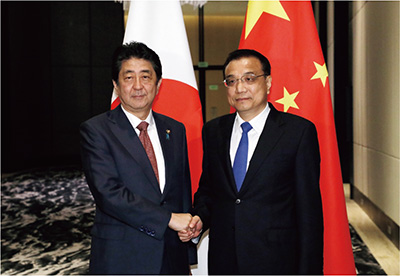

2月(G20外相会合)及び4月(国連安保理会合)には日中外相会談が行われた。また、5月には楊潔篪(ようけつち)国務委員が訪日した。7月のG20ハンブルク・サミット(ドイツ)では、習近平国家主席との間で首脳会談が行われ、国民交流及び経済各分野の協力を一層深化させ、関係改善に向けて共に努力していくことが再確認された。また、河野外務大臣就任直後も、8月(ASEAN 関連外相会議)及び9月(国連総会)に日中外相会談が行われ、日中関係改善に向けた取り進め方や、北朝鮮問題等について意見交換が行われた。このように活発な対話を通して首脳・外相間の信頼関係が深まる中、9月28日に都内で開催された中国大使館主催の国交正常化45周年祝賀レセプションで、安倍総理大臣は、日中韓サミットの開催に伴う李克強総理の訪日、その後の自身の訪中、そして、習近平国家主席の訪日という形で首脳往来を実現すべきであると述べ、日中関係の更なる発展に向けた道筋を示した。国交正常化45周年記念日である9月29日には、安倍総理大臣と李克強総理、河野外務大臣と王毅(おうき)外交部長との間で祝電の交換が行われた。11月には、APEC首脳会議(ベトナム・ダナン)及びASEAN関連首脳会議(フィリピン・マニラ)の機会を捉え、習近平国家主席及び李克強総理との間で日中首脳会談が行われ、2018年の日中平和友好条約締結40周年という節目を見据えた首脳往来や、国民交流の促進、経済関係の強化等について前向きな形で意見交換を行い、全面的な関係改善に向けた「新たなスタート」とも言うべき会談となった。このようにハイレベルの対話が頻繁に行われる中、政府間では、4月の日中外交当局間協議、6月及び12月の日中高級事務レベル海洋協議、10月の日中安保対話等、各分野における日中間の実務的な対話と信頼醸成が着実に進んでいる。

日中両国は、地域と国際社会の平和と安定に大きな責任を共有しており、安定した日中関係は、両国の国民にとってだけではなく、北朝鮮問題を含む地域及び国際社会の課題への対応等においても重要である。日本政府としては、国際社会に共に貢献する中で、共通利益を拡大し、両国関係を発展させていくことが重要であるとの「戦略的互恵関係」の考え方の下、大局的観点から、様々な分野とレベルで対話と協力を積み重ね、両国の友好協力関係を安定的に発展させていく。

(イ)日中経済関係

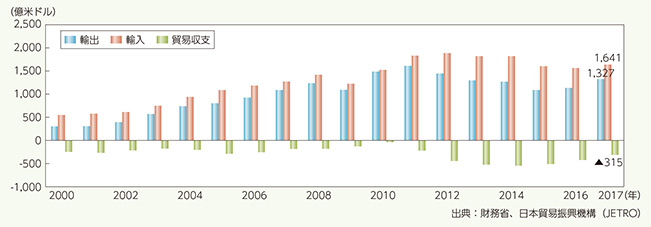

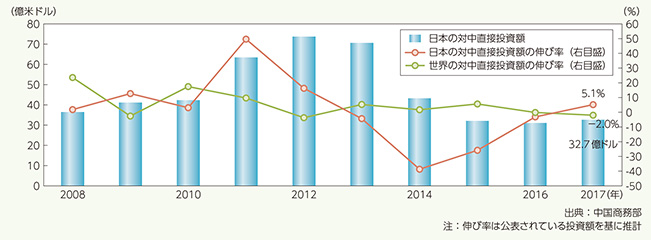

日中間の貿易・投資などの経済関係は、緊密かつ相互依存的である。2017年の貿易総額(香港を除く。)は、約2,968億米ドルであり(前年比9.8%増)、中国は、日本にとって12年連続で最大の貿易相手国となっている。また、日本の対中直接投資は、中国側統計によると、中国経済の持ち直しの動きが続いていること等により、2017年は約32億7,000万米ドル(前年比5.1%増(投資額公表値を基に推計))と、中国にとって国として第3位(第1位はシンガポール、第2位は韓国、第4位は米国)の規模となっている。

2017年は、活発な首脳・外相レベルの対話を通じ、経済分野における日中間の対話と協力の必要性が改めて確認された。7月のG20ハンブルク・サミット(ドイツ)の際の日中首脳会談では、経済面の協力を更に発展させ、金融、観光、貿易、環境・省エネ等、各分野の協力を一層深化させていくことで一致するとともに、中国が提唱する「一帯一路」構想を含め、日中両国が地域や世界の安定と繁栄にどのように貢献していくかについて議論していくことでも一致した。11月のAPEC首脳会議(ベトナム・ダナン)及びASEAN関連首脳会議(フィリピン・マニラ)の際にそれぞれ行われた日中首脳会談では、上記に加え、民間企業間のビジネスを促進し、第三国へも日中のビジネスを展開していくことが、両国のみならず第三国の発展にとっても有益であるとの点で一致した。

経済分野の各種対話と交流も活発に行われた。2月には、北京で行われた「地域の魅力海外発信支援事業」のオープニングイベントに出席するため野上浩太郎内閣官房副長官が訪中した。5月には、日中財務対話を行うため肖捷(しょうしょう)財政部長が訪日したほか、7月には、万鋼(まんこう)科学技術部長が訪日し、鶴保庸介内閣府特命担当大臣及び松野博一(ひろかず)文部科学大臣と会談を行った。また、同月、山本有二農林水産大臣が訪中し、支樹平(しじゅへい)中国質検総局長及び余欣栄(よきんえい)農業部副部長との会談を行い、8月には、齋藤健農林水産大臣が香港で行われたフードエキスポに参加した。11月には、両国の関係省庁が一堂に会する日中経済パートナーシップ協議次官級会合(中国・北京)が開催され、日中二国間の課題及び協力並びに地域・多国間の課題及び協力につき幅広く意見交換を行った。また、中国政府による日本産食品・農産物に対する輸入規制に関しては、11月の日中経済パートナーシップ協議(中国・北京)を始め、あらゆる機会を通じて、中国側に対して科学的根拠に基づく評価を促すとともに、規制の撤廃・緩和を働きかけている。

加えて、民間レベルの経済交流も活発に行われた。11月に日中経済協会、日本経済団体連合会(経団連)及び日本商工会議所の合同訪中団が訪中し、李克強総理を始めとする中国政府要人と会談した。12月に日本で開催された日中企業家及び元政府高官対話(日中CEO等サミット)では、日中の主要企業の経営者らの間で意見交換が行われ、レセプションには安倍総理大臣や河野外務大臣も参加した。

実務レベルでは、日中社会保障協定政府間交渉(4月:北京、10月:東京)などが行われた。

(ウ)両国民間の相互理解の増進

中国からの訪日者数は2013年から増加を続けている。2017年の訪日者数は約736万人(JNTO推計値)に達し、前年比では15.4%増と伸び幅は縮小したものの、過去最高を記録した。団体観光から個人観光へのシフトが一層進み、また、要件が緩和された数次査証の利用者(いわゆるリピーター)も増えていることから、訪日観光の目的地及びニーズは多様化していると考えられる。

2017年、「JENESYS2.0」及び「JENESYS2017」により、中国から高校生や若手社会人など約1,600人を日本に招へいした。訪日した中国の若者は、学校交流や企業視察などを通じ、日本の様々な文化、生活や魅力に触れるとともに、日本の青少年との間で相互理解を深め、今後の日中関係の在り方などについて活発な意見交換を行った。また、「日中植林・植樹国際連帯事業」21で、「3つの架け橋」プロジェクト(①地方間交流、②青少年交流及び③文化・スポーツ交流)を対日理解促進のテーマとした約1,000人規模の交流(招へい)を実施した。

将来にわたっての安定した日中関係を築くため、日本政府は、高校生や大学生など次世代を担う青少年のほか、中国の中央政府や地方政府の指導者、政・経・官・学などの各界において一定の影響力を有する者、次世代の指導者、オピニオンリーダーなどの様々なレベル・分野の人材を日本に招へいし、幅広い関係の構築・強化に努めている。日本の各界や有識者との意見交換や視察などの交流を通じて、被招へい者と日本側関係者との間に良好な関係が構築され、日本に対する正確な理解が促進されることが期待されている。

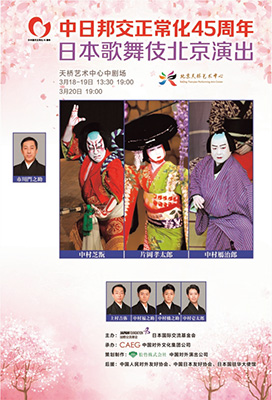

また、国交正常化45周年に当たる2017年には、年間で370件を超える認定行事が行われるなど、様々な文化交流事業が展開され、友好協力関係を推進した。

45年前の1972年9月29日、田中角栄総理大臣は、北京で周恩来(しゅうおんらい)国務院総理と日中共同声明に調印し、日本と中国は国交正常化を果たしました。この瞬間、2000年以上にわたる交流の歴史を持つ日中両国の関係は、新たな時代を迎えました。以来、両国の関係は着実に進展し、現在では両国民の交流が幅広く行われています。2017年には、国交正常化45周年を記念して、日中間の交流・協力を更に促進する様々な行事が催されました。

3月には、国際交流基金の主催により「松竹大歌舞伎北京公演」が開催され、チケットは販売開始後すぐに完売しました。「義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)」「恋飛脚大和往来(こいびきゃくやまとおうらい)」「藤娘(ふじむすめ)」といった、日本でも人気のある演目が上演され、中国語の同時解説イヤホンガイドも用意されました。クライマックスでは歓声が揚がる場面も見られ、伝統ある日本の文化に慣れ親しんでもらう良い機会となりました。

©Shochiku

6月には、環境分野における協力を促進すべく、日中両国の経済団体共催で「日中グリーンエキスポ」が6年ぶりに北京で開催され、展示会には日本企業約40社が参加しました。環境分野は世界の経済大国である日本と中国が協力して取り組むべき分野であり、今後の様々な地球規模課題における協力の先駆けとして期待されます。

9月8日には北京の人民大会堂において、また、28日には都内において、日中国交正常化45周年を祝うレセプションが開催され、安倍総理大臣や河野外務大臣等が出席しました。さらに、国交正常化45周年の記念日を迎えた9月29日には、安倍総理大臣と李克強(りこくきょう)国務院総理及び河野外務大臣と王毅(おうき)外交部長との間で祝電の交換が行われ、日中関係の発展への前向きなメッセージが交わされました。

ほかにも、スポーツ分野では8月に日中両国の友好団体共催で両国の中学生が参加した「日中友好交流都市中学生卓球交歓大会」が北京で開催され、映画分野では10月の東京国際映画祭で日中映画共同製作協定の大筋合意が発表される等、幅広い分野において日中間の交流・協力が進められています。

日本と中国は、東シナ海を挟んで隣り合う、アジアにおける大切なパートナーです。両国の友好協力関係を安定的に発展させていくためには、青少年、文化、映画、観光、スポーツ、経済、地方間といった様々な分野、レベルでの交流や対話の深化が欠かせません。2018年も、日中平和友好条約締結40周年という節目の機会を捉え、「戦略的互恵関係」の考え方の下、日中両国が協力して関係の発展に努めていきます。

(エ)懸案の適切な処理

東シナ海では、尖閣諸島周辺海域における中国公船による領海侵入が継続しており、また、中国軍もその海空域での活動を質・量とも急速に拡大・活発化させている。さらに、日中間の境界未画定海域での中国による一方的な資源開発も継続しているほか、日本の同意を得ない海洋調査も繰り返されている。

尖閣諸島は、歴史的にも国際法上も日本固有の領土であり、現に日本はこれを有効に支配している。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。日本が1895年に国際法上正当な手段で尖閣諸島の領有権を取得してから、東シナ海に石油埋蔵の可能性が指摘され、尖閣諸島に対する注目が集まった1970年代に至るまで、中国は、日本による尖閣諸島の領有に対し、何ら異議を唱えてこなかった。中国側は、それまで異議を唱えてこなかったことについて、何ら説明を行っていない。

尖閣諸島周辺海域における中国公船及び漁船の動向については、2016年8月に多数の公船と漁船が尖閣諸島周辺に押し寄せたような事案は、2017年には発生しなかったものの、中国は依然として公船による領海侵入を継続しており、その回数は1年間で29回に上った(2016年の領海侵入回数は36回、2015年は35回)。このような中国による一方的な現状変更の試みに対しては、外交ルートを通じ、厳重な抗議と退去要求を繰り返し実施してきており、引き続き、日本の領土・領海・領空は断固として守り抜くとの決意の下、毅然かつ冷静に対応していく。

加えて、中国軍の艦艇・航空機による日本周辺海空域での活動も活発化している。特に航空機の活動については増加傾向にあり、第19回党大会後から、沖縄本島と宮古島の間の公海上空を通過する例がこれまで以上に頻繁に確認されるようになったほか、12月には中国の戦闘機が初めて対馬海峡の公海上空を通過した。こうした状況に伴い、2016年度には航空自衛隊による中国軍機に対する緊急発進の回数は過去最多を更新した。このような最近の中国軍の活動全般に対して、日本としては外交ルートを通じた適切な形で提起してきている。

また、近年中国は東シナ海において資源開発を活発化させている。政府は、地理的中間線の中国側で、2013年6月から2016年5月にかけて新たに12基、それ以前から確認してきたものを含めると合計16基の構造物を確認している。東シナ海における日中間の排他的経済水域(EEZ)及び大陸棚の境界が未画定である中で、中国側が一方的な資源開発を進めていることは極めて遺憾である。日本としては、中国側による関連の動向を把握するたびに、中国側に対して、このような一方的な開発行為を中止するとともに、東シナ海資源開発に関する日中間の協力についての「2008年6月合意」の実施に関する交渉再開に早期に応じるよう強く求めてきている。

さらに、近年、東シナ海を始めとする日本周辺海域において、中国による日本の同意を得ない調査活動や同意内容と異なる調査活動も多数確認されている。

詳細は、https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/higashi_shina/tachiba.html参照

日中両国は、これらの懸案を適切に処理すべく、関係部局間の対話・交流の取組を促進している。6月及び12月には、それぞれ福岡及び上海において日中高級事務レベル海洋協議を開催した。12月の協議では、「2008年6月合意」に関する意思疎通を強化していくことで一致したのに加え、不測の事態を回避するための日中防衛当局間の「海空連絡メカニズム」の構築及び運用開始について前向きな進展が得られた。また、10月には東京で日中安保対話を開催し、安全保障分野における協力・交流等について意見交換を実施した。

11月のアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議(ベトナム・ダナン)の際の日中首脳会談で安倍総理大臣が述べたように、東シナ海の安定なくして日中関係の真の改善はない。日中高級事務レベル海洋協議や日中安保対話のように、両国の関係者が直接顔を合わせ、率直に意見交換を行うことは、信頼醸成及び協力強化の観点から極めて有意義である。日本政府としては、中国との間で関係改善を進めつつ、個別の懸案に係る日本の立場はしっかりと主張すると同時に、一つひとつ対話を積み重ね、東シナ海を「平和・協力・友好の海」とすべく、引き続き意思疎通を強化していく。

日本政府は、化学兵器禁止条約に基づき、中国における旧日本軍の遺棄化学兵器の廃棄処理事業に着実に取り組んできている。2017年は、中国各地において遺棄化学兵器の現地調査及び発掘・回収を進めるとともに、吉林省敦化(とんか)市ハルバ嶺地区における試験廃棄処理を進め、累計で約5万発の遺棄化学兵器の廃棄を完了(2017年12月現在)した。

(2)台湾

ア 内政

2年目に入った蔡英文(さいえいぶん)政権は、公務員と教員の優遇を是正する年金改革法案を可決するなど、内政上の諸課題に取り組んでいるが、支持率の落ち込みもあり、9月には行政院長が交代した。

経済面では、外需と堅調な民間消費により、2017年の実質GDP成長率は前年比2.86%増(概算からの修正値)となった。

イ 両岸関係・外交

蔡英文政権の発足以降、中台双方の窓口機関(中国側:海峡両岸関係協会、台湾側:海峡交流基金会)によるやり取りは中断しており、中国から台湾への観光客は減少している。また、中国の反対等により、台湾は世界保健機関(WHO)を始めとする多数の国際機関の会議に参加することができなかった。6月にはパナマが中国と外交関係を樹立し、台湾と外交関係を有する国は20か国となった。

ウ 日台関係

日本にとって台湾は、自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった基本的価値を共有し、緊密な経済関係と人的往来を有する重要なパートナーであり、大切な友人である。日本と台湾との関係は、1972年の日中共同声明に従い、非政府間の実務関係として維持されている。11月には、日本側の民間窓口機関である日本台湾交流協会と台湾側の民間窓口機関である台湾日本関係協会との間で、①税関相互支援及び②文化交流に関する協力文書が作成され、また、12月には第2回となる海洋協力対話を開催し、海上遭難救助に関する協力文書が作成された。

9月には、台湾が日本産牛肉の輸入を16年ぶりに解禁した。一方、東日本大震災後に台湾が日本産食品に課している輸入規制は依然として解除しておらず、日本側はその撤廃・緩和を繰り返し求めている。

(3)モンゴル

ア 内政

6月に行われた大統領選挙(直接選挙、任期4年)では、3人の候補者のいずれも有効投票の過半数を確保できず、上位2人による史上初の決選投票の結果、野党・民主党推薦のバトトルガ候補が勝利し、7月に大統領に就任した。

一方、与党・人民党からの候補者であるエンフボルド国家大会議議長が大統領選挙において敗北した結果、同党内で対立が顕在化し、9月には、2016年7月に発足したエルデネバト内閣が総辞職した。10月、副首相であったフレルスフ氏が新首相に任命され、11月には、同首相が人民党の党首に選出された。

フレルスフ内閣は、政策の一貫性及び継続性を重視しており、特に、国際通貨基金(IMF)との間で合意した拡大信用供与措置(EFF)を着実に実施することで、モンゴル経済の再生及び財政の再建を目指していく方針を掲げている。

イ 日・モンゴル関係

モンゴルは、日本と基本的価値を共有する地域の重要なパートナーであり、引き続き「戦略的パートナーシップ」として位置付けた友好的な両国関係を、真に互恵的なものとするべく一層強化していく。

2017年は日本とモンゴルの外交関係樹立45周年に当たり、両国で様々な記念行事が催された。

政府間では、2月に第2回日本・モンゴル戦略対話(モンゴル・ウランバートル)、3月に外相会談(東京)、8月に第4回日本モンゴル外交・防衛・安全保障当局間協議(モンゴル・ウランバートル)、9月に首脳会談(ロシア・ウラジオストク)を開催し、対話が活発に行われた。また、8月には多国間対話の取組として、第2回日米モンゴル協議(モンゴル・ウランバートル)を開催した。

議会間では、3月にエンフボルド国家大会議議長が訪日した後、7月に大島衆議院議長が現職衆議院議長として初めてモンゴルを訪問した。また、9月には、衆議院日本・モンゴル友好議員連盟代表団(団長:林幹雄衆議院議員(議連会長))が訪問する等、幅広い交流を通じて両国関係は一層強化された。

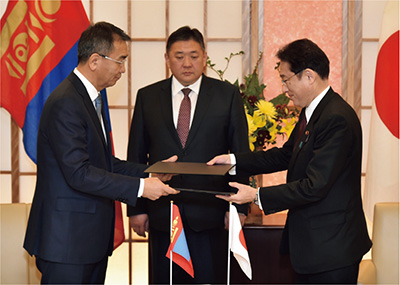

このほか、3月に両国間の具体的な協力の指針となる「戦略的パートナーシップのための日本・モンゴル中期行動計画(2017~2021)」が外相間で署名されたほか、IMFが策定した対モンゴル国際支援パッケージの一環として、日本はモンゴルに対して3年間で最大8億5,000万米ドルの財政支援を決定し、12月に第1回目の拠出(320億円)を行った。また、11月には、日本の知見を活用した障害児や防災面に配慮したモデル校舎4校を新設又は増設する無償資金協力(約24億円)の実施を決定した。

20 日本は、1979年以降、中国に対し、累計3兆円を超えるODAを実施してきたが、中国の経済的発展及び技術水準の向上を踏まえ、既に一定の役割を果たしたとの認識の下、対中ODAの大部分を占めていた円借款及び一般無償資金協力は、約10年前に新規供与を終了した。現在、日本国民の生活に直接影響する越境公害、感染症、食品の安全等の協力の必要性が真に認められるものに絞って限定的に実施している。技術協力(2016年度実績5億円)を中心とし、草の根・人間の安全保障無償資金協力(2016年度実績2,900万円)も実施している。また、新しい協力の在り方として、最近は中国側が費用を負担する形での協力を進めている。

21 予算規模90億円(2015年度補正予算)