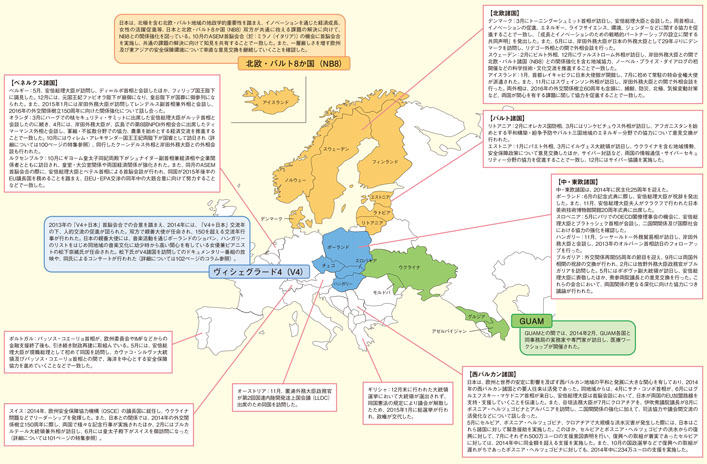

1 欧州地域情勢

(1)欧州連合

欧州連合(EU)は、世界のGDPの約23%、総人口約5億人を擁する28加盟国から成る政治・経済統合体であり、日本と基本的価値・原則を共有しており、日本が地球規模の諸課題に取り組む上で重要なパートナーである。

2014年には、日・EU関係の包括的な強化に向けて大きな進展が見られた。特に首脳間では、1年間に5回の会談が行われ、首脳同士の緊密な信頼関係が強化された。

5月には、安倍総理大臣がブリュッセルを訪問した。ファン=ロンパイ欧州理事会議長やバローゾ欧州委員会委員長との間で第22回定期首脳協議が開催され、経済分野、安全保障分野及び「女性が輝く社会」の実現を含むグローバルな利益の増進の3分野で具体的な協力を促進することで一致した。その中で、日・EU両首脳は、2013年に交渉を開始した日EU経済連携協定(EPA)と日EU戦略的パートナーシップ協定(SPA)の早期締結の重要性について一致した。また、11月のG20ブリスベン・サミットの際に行われた日・EU首脳会談において、日EU・EPAの2015年中の大筋合意を目指し、交渉を加速させることで一致した。

こうした中、2014年中に日EU・EPA交渉が5回、日EU・SPA交渉が3回それぞれ開催された。また、安全保障分野では、マリとニジェールにおけるEUによる治安部門改革のための活動と日本による支援との具体的連携が進んだ。このほか、10月から11月にかけて、海賊対処のための日・EU共同訓練がソマリア沖・アデン湾で3回行われた。10月には、日・EU間で初めての宇宙及びサイバーに関する政策対話がそれぞれ行われた。

そのほか、安倍総理大臣は、3月の核セキュリティ・サミット(於:ハーグ(オランダ))、6月のG7首脳会合(於:ブリュッセル(ベルギー))、10月の第10回ASEM首脳会合(於:ミラノ(イタリア))の機会に、ファン=ロンパイ欧州理事会議長やバローゾ欧州委員会委員長と会談し、日・EU関係、ウクライナ情勢などについて意見交換を行った。さらに、11月のG20ブリスベン・サミットの際には、安倍総理大臣は、就任直後のユンカー新欧州委員会委員長と会談を行い、日・EU関係や地域・国際情勢について意見交換を行った。

岸田外務大臣はアシュトンEU外務・安全保障政策上級代表との間で、1月のジュネーブ2国際会議の際に会談を行ったほか、4月には電話会談を実施し、イランの核問題、ウクライナ問題について日・EU間で連携することで一致した。また、岸田外務大臣は、2015年1月、ベルギーを訪問し、モゲリーニ新EU外務・安全保障政策上級代表などとの間で会談を行い、新指導部との関係を構築するとともに、日・EU関係の促進で一致した。

2014年には欧州議会選挙が行われ、EUの両首脳である欧州委員会委員長と欧州理事会議長が交代し、EUの体制が一新した。5月の欧州議会選挙は、初めて各政党が次期欧州委員長候補を擁立して行われ、選挙結果を踏まえた調整の結果、ユンカー前ルクセンブルク首相が11月に欧州委員会委員長に就任した。また、8月の臨時欧州理事会でトゥスク・ポーランド首相が欧州理事会議長に選出され、12月に就任した。欧州統合の拡大の動きとしては、1月にセルビアとの間で加盟交渉を開始したほか、6月にはアルバニアを加盟候補国に決定した。深化の動きについては、通貨統合の面で、2015年1月にリトアニアが19番目のユーロ導入国となった。一方で、欧州議会選挙では、一部の国々で欧州統合に慎重・反対の立場を表明していたEU懐疑派の政党グループと候補が躍進した。

外交面では、EUは、イランの核問題に関するEU3+3協議交渉やウクライナ問題を始め様々な国際課題に取り組んだ。特に、ウクライナについては、3月のロシアによるクリミア「併合」や、分離派勢力によるウクライナ東部の不安定化を受け、特定個人の渡航禁止・資産凍結、金融・防衛・エネルギー分野での制裁などを実施した。一方で、ウクライナに対し、政治・経済両面での支援を実施しており、その一環として治安部門改革のためのミッションを派遣した。

安全保障分野では共通安全保障防衛政策(CSDP)の強化に向け、海洋安全保障戦略やサイバー防衛政策枠組みが採択されたほか、中央アフリカ治安回復のための軍事ミッションやマリの警察などの支援のための文民ミッションが新たに派遣された。

経済面では、EU全体として景気持ち直しの動きが続いたが、低インフレ傾向が顕著となる中、欧州中央銀行(ECB)によりマイナス金利が導入され、2015年1月には、量的緩和措置の導入が決定された。2014年1月にスペイン、5月にポルトガルがEU・IMFの支援プログラムを終了し、支援継続中のギリシャとキプロスも数年ぶりに国債発行を果たしたが、ギリシャでは9月以降、政情不安を背景に再び長期金利が上昇した。経済通貨同盟への取組は、ECBによる銀行監督開始(11月)など、着実に進展した。

(2)英国

キャメロン政権は財政再建への取組を継続している。失業率は低下傾向にあり、2014年の実質成長率も3%前後と予測されるなど、英国経済は順調に推移した。一方で、政治的には転換期を迎えている。9月にはスコットランド独立に関する住民投票が実施され、反対約55%、賛成約45%で独立は否決された。投票前に自由民主党を含む主要3政党がスコットランドへの更なる権限移譲を約束したことを受け、現在、その準備が進められている。また、英国独立党が、5月に実施された欧州議会議員選挙で保守・労働の二大政党を上回る議席数を獲得し、10月に実施された下院議員補欠選挙では初めて英国議会で議席を獲得した。2015年5月の総選挙で与党・保守党が勝利した場合には、EUからの離脱又は残留を問う国民投票が2017年末までに実施される見込みであり、長年続いてきた二大政党制の行方とともに結果が注目される。

日英間では、5月に安倍総理大臣が訪英し、キャメロン首相と首脳会談を行った。外務・防衛閣僚会合の開催、物品役務相互提供協定(ACSA)締結交渉の開始などの安全保障分野での協力に加え、東京オリンピック・パラリンピックに向けた協力などに合意したほか、対日投資セミナーに出席するなど、両国の文化・経済交流の強化が図られた。首脳会談の成果を受け、2015年1月に岸田外務大臣と中谷防衛大臣が訪英し、初めての日英外務・防衛閣僚会合が開催されるなど、両国の安全保障・防衛協力が一段と進展した。このほか、2014年10月には外務省の招へいでデ=スーザ英国上院議長が訪日し、衆参両議長などと意見交換を行った。

(3)フランス

オランド大統領は、引き続き財政健全化を目指しつつ、景気回復と雇用創出に取り組んでいるが、失業率は10%を超えるなど、経済状況は依然として改善していない。

2014年3月、市町村議会議員選挙における与党(社会党)の敗北を受け、エロー首相が辞任し、ヴァルス首相が任命された後も、欧州議会議員選挙(5月)、上院議員選挙(9月)で与党が敗北した。

外交面では、9月にフランスは、パリにおいて「イラクにおける平和及び安全に関する国際会議」をイラクと共催し、同会議には世界から24か国・3機関が参加した。また、ウクライナ問題、イランの核問題、アフリカ・サヘル地域のテロ、エボラ出血熱対策などにも積極的に貢献している。さらに、イラクにおけるイラクとレバントのイスラム国(ISIL)空爆に参加するとともに、2015年1月にパリ市内で発生した銃撃事件を受け、欧米諸国に呼びかけてテロ対策に関する国際会議を主催するなど、テロ対策でも重要な役割を果たしている。

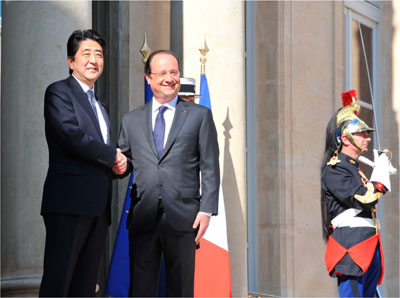

日本との関係では、2014年1月に岸田外務大臣と小野寺防衛大臣がフランスを訪問し、初めての外務・防衛閣僚会合を開催し、安全保障・防衛分野の一層の協力強化を確認した。5月には、安倍総理大臣がフランスを訪問してオランド大統領と首脳会談を実施し、両国の「特別なパートナーシップ」を促進するために幅広い分野で具体的協力を推進することで一致した。その際、両首脳は駐フランス日本大使公邸で開催された和食プロモーションに参加し、両国の食文化の交流をアピールした。

2014年の3回の外相会談に続き、2015年1月には岸田外務大臣が訪仏、3月にはファビウス外務・国際開発相が訪日して、それぞれ外相会談を実施した。両大臣は、計8回に及ぶ会談で築かれた強固な信頼関係を基礎に、気候変動などの諸課題に共に対処することで一致した。

(4)ドイツ

2013年に発足したキリスト教民主/社会同盟(CDU/CSU)及び社会民主党(SPD)の大連立による第3次メルケル政権は、法定最低賃金の導入に着手するなど、安定的な政権運営を行っている。2014年は、ベルリンの壁崩壊から25周年にあたり、11月にはベルリンにおいて、「自由を求める勇気」をスローガンに、平和的な革命を回顧する大規模な記念行事が行われた。州レベルでは、テューリンゲン州議会選挙の結果、12月に左派党、社会民主党及び緑の党による連立政権が発足し、初の左派党出身の州首相が誕生した。

外交面では、国際社会の平和と安定に積極的に貢献する姿勢を打ち出し、武器供与を含むイラク北部のクルド人への支援などを実施した。また、ウクライナ情勢を受け、ドイツは7月に6か月前倒しでG7議長国に就任し、ウクライナ情勢をめぐるG7の対応や中東情勢などに関する議論を主導している。経済面では、欧州債務危機以降も安定した経済を維持し、EUのみならず国際社会において政治的・経済的影響力を増している。

日本との関係では、4月に安倍総理大臣がドイツを訪問し、メルケル首相との会談において、安全保障、経済・社会分野、地域情勢及び人的・知的交流における対話と協力を推進していくことで一致した。また、9月にドイツを訪問した岸田外務大臣は、シュタインマイヤー外相と会談し、二国間関係や軍縮・不拡散などの多国間枠組みにおける連携などについて意見交換を行った。このほか、国際会議などの機会に首脳・外相会談を複数回実施しており、首脳間・外相間の信頼関係が深まるとともに、両国関係はこの1年で急速に緊密化した。

(5)イタリア・スペイン

イタリアでは、2月に就任したレンツィ首相が、憲法及び選挙法の改正、上院改革に加え、労働市場改革などの構造改革に取り組んでいる。イタリアは、2014年後半にEU議長国を務めたほか、10月にASEM第10回首脳会合(於:ミラノ)を主催した。日本との関係では、安倍総理大臣が6月と10月のイタリア訪問を含め、レンツィ首相と3度会談したほか、岸田外務大臣はモゲリーニ外務・国際協力相と9月に外相会談を実施した。両国は今後、2016年の外交関係樹立150周年に向けて協力を強化していく。

スペインでは、ラホイ政権が財政・構造改革に取り組んでおり、依然、若年者の失業率は高いものの、経済は緩やかに回復しつつある。一方、不正資金運用疑惑などにより、与党の民主党及び最大野党の社会労働者党の2大政党への支持が低下している。6月には、ファン・カルロス1世国王陛下が退位し、フェリペ6世国王陛下が即位した。カタルーニャ州では、11月、先に憲法裁判所が執行停止を命じた同州の独立を問う住民投票について非公式に「代替投票」が実施された。今後の動向、欧州の他地域に与える影響が注目される。

日本との関係では、7月まで「日本スペイン交流400周年」として様々な記念行事が行われた。安倍総理大臣は、5月、ラホイ首相の出身地であるサンチャゴ・デ・コンポステーラにおいて同首相と会談し、安全保障・防衛協力、観光協力などの一層の推進を確認した。岸田外務大臣も1月にマドリードを訪問し、ガルシア=マルガージョ外相と会談した。

(6)ウクライナ

ウクライナでは、2013年11月のEUとの連合協定の署名延期を機に発生した大規模な反政府集会が、2014年に入っても収束せず、2月には親露派のヤヌコーヴィチ政権が崩壊した。これに伴い、ウクライナ国内の親露派は、ウクライナからの分離を求めて武力活動を開始した。クリミアでは、3月に行政府庁舎などが占拠された後、クリミアのロシア「編入」を求める「住民投票」を経て、ロシアによって違法に「併合」された。ウクライナ東部では、分離派武装勢力による情勢の不安定化が4月から継続しており、7月のマレーシア航空機撃墜事件は、国際社会のウクライナ情勢に対する懸念を更に高めた。5月の大統領選挙及び10月の最高会議(議会)選挙では、親欧路線を掲げるポロシェンコ大統領及び政府・議会が誕生した。その一方で、東部情勢の安定化や深刻な財政状況の克服など、ウクライナが直面する課題は多い。

日本との関係では、6月に牧野外務大臣政務官、7月に岸田外務大臣、8月に茂木経済産業大臣がウクライナを訪問した。10月にはミラノにおいて、安倍政権発足以来初となる日・ウクライナ首脳会談が実施され、ウクライナ情勢及びウクライナ支援を中心に意見交換がなされた(日本の対ウクライナ支援の詳細については96ページの特集参照)。

政治的混乱や東部における戦闘行為に伴うウクライナ情勢の悪化は、同国の国内経済の更なる疲弊(1)、同国東部及びクリミア半島から流出する国内避難民の増加(2)、社会サービスの不足、学校や病院などの各種インフラの破壊をもたらしています。

日本は、ウクライナをめぐる問題を一地域の問題ではなく、国際社会全体の問題と考え、対ウクライナ政策を実施してきました(詳細については第2章第4節1.(6)「ウクライナ」参照)。こうした観点から、日本は、ウクライナの安定化と同国政府が推進する改革努力(国家財政の再建、各種制度改革)を後押しするために、同国を積極的に支援しています。その際、①経済状況の改善、②民主主義の回復、③国内の対話と統合の促進を重視しています。

2014年3月、安倍総理大臣は最大約15億米ドルのウクライナ支援パッケージを表明しました。その後も日本は、G7や国際機関と連携しつつ、人道支援や選挙監視要員の派遣など、様々な分野で追加的な支援を着実に実施しています。2015年1月には、OSCE特別監視団への150万ユーロの追加支援や東部復興のための約1,660万米ドルの新規支援、同国の経済安定化に向けた3億米ドルの財政支援を表明しました。その結果、国別で見た対ウクライナ支援額(3)で、日本は最大規模の金額(最大約18.3億米ドル(4))を表明しています。主な支援は以下のとおりです。

(1)経済状況改善のための支援

- ボルトニッチ下水処理場改修計画

- 財政支援型円借款(世界銀行(WB)との協調融資)

- 日本貿易保険(NEXI)によるクレジットラインの設定(5)

(2)民主主義の回復のための支援

2014年5月の大統領選挙や10月の最高会議(議会)選挙に際し、日本人有識者や在ウクライナ日本国大使館職員を、欧州安全保障協力機構(OSCE)/民主制度・人権事務所(ODIHR)が組織する選挙監視団などに選挙監視要員として派遣

(3)国内の対話と統合の促進のための支援

- OSCEの政治対話促進及び少数民族監視ミッション、ウクライナへの特別監視団に対する支援

- 国連児童基金(UNICEF)や国際赤十字・新月社連盟(IFRC)を通じた国内避難民などに対する支援(水、衛生、シェルターなどの分野)

- 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)や赤十字国際委員会(ICRC)を通じた東部の人道状況改善のための支援(保健、非食糧救援物資などの分野)

- 国連開発計画(UNDP)と連携した東部における社会サービスの早期復旧支援(学校や産院などの修復や社会サービスを提供する地方当局の能力強化など)

OSCEが組織する国際選挙監視団に、日本政府の選挙監視要員として参加し、5月の大統領選挙、10月の議会選挙の選挙監視に従事しました。派遣地はそれぞれ西部のリヴィウ州、中部のキロボフラード州で、いずれの地でも、選挙を実施することで国民統合と安定につなげたい、という有権者の熱意を感じました。また、OSCE加盟国から参加した監視員たちは民主主義に対する強い信念を共有しており、自由で民主的な選挙の実施が欧州や国際社会に受け入れられる第一歩であるとの印象を強く受けました。

国際選挙監視団の中で我々日本人は外見的に目立つ存在であり、投票に来た現地住民だけでなく、他の監視員からも日本がOSCEの下で選挙監視に参加する理由について尋ねられ、日本のウクライナ支援の意義や目的を伝える機会にもなりました。

1 2014年GDP成長率:-6.5%(IMF推計)

2 63万3,523人(2015年1月9日現在、国連人道問題調整事務所(OCHA)発表)

3 2014年3月以降の表明ベース

4 2015年1月20日時点

5 ウクライナにおける国民生活の安定に向けた財・サービスの輸入を支援するため、NEXIが日本企業による対ウクライナ輸出における短期貿易保険の引受けを継続し、2年間で300億円の引受枠を設定する。

「ランドセル」や「ポン酢」が元々オランダ語の発音を真似た言葉であることを知っていましたか?

東京の「八重洲」は、江戸時代にオランダ船乗組員ヤン・ヨーステンの屋敷があったことに由来しています。日本とオランダの交流は、そのヤン・ヨーステンが乗ったオランダ船デ・リーフデ号が1600年に大分の臼杵湾に流れ着いたときから始まりました。

それから400年以上。長い友好の歴史を背景に、両国は様々な分野で関係を深めてきました。例えば、オランダは日本にとってヨーロッパ最大の投資先かつ投資元で、オランダでは多くの日系企業が活動しています。また、世界第2位の農産物輸出額を誇るオランダと日本は、IT技術を活かした農業分野の協力を進めようとしています。

2014年、そんな日本とオランダの関係に新たな1ページが加わりました。ウィレム・アレキサンダー国王王妃両陛下が、10月28日から31日まで国賓として訪問され、11月2日まで日本に滞在されたのです。10月29日には、東京タワーがオランダの国旗の色に美しくライトアップされました。国王陛下は2013年の即位後、ヨーロッパ域外の最初の国賓訪問先として日本を御訪問になりましたが、日本の皇室とオランダの王室との間ではこれまで大変親密な交流が続いてきました。国王陛下は、皇太子時代の1991年、母君であるベアトリックス女王陛下の国賓訪問に同行されて以来、何度も日本を訪問されています。また、日蘭交流400周年にあたる2000年には、天皇皇后両陛下が、オランダを国賓として御訪問になりました。

国王陛下は、王妃陛下とともに、宮中晩餐や安倍総理大臣夫妻主催の晩餐会に御出席になりました。また、両国が直面する高齢化社会への取組、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた日蘭の協力の在り方、エネルギーやイノベーションなどをテーマにしたセミナーに参加され、「農業や少子高齢化、再生可能エネルギーなどの分野で協力を深めていきたい。」と述べられました。両国関係の更なる深化を望まれる国王陛下には、クーンデルス外相やカンプ経済相に加え、約100人の経済ミッションが同行し、日本の企業・自治体関係者と交流を深めました。長い歴史を共に歩んできた日本とオランダ。これからも両国の協力により新たな可能性が広がっていくことが期待されます。

国王王妃両陛下の訪日は、皇室と王室の友好親善が一段と深められる機会となっただけでなく、両国の長く幅広い交流の歴史に、未来へ向けた新たな章を刻む機会になりました。

日本とスイスが国交を樹立したのは、明治維新前の1864年です。スイスの時計連盟会長エメ・アンベールを団長とする使節団が5か月かけて海をわたり、10か月にわたる交渉を経て、1864年2月6日に友好通商条約を締結しました。スイスは米国、英国、フランス、ロシア、オランダ、ポルトガル、ドイツについで8番目に日本と国交を樹立した国です。スイスに先立つ7か国が全て海に面しており、当時既に海軍を有し、海運業も発達していたことを考えれば、欧州の小さな内陸国スイスが他の国に先駆けて日本と国交を樹立したことは、スイスが如何に日本に関心を持ち、良きパートナーとなることを希望していたかの証左と言えます。

それから150年経った2014年、この記念すべき年に、2月にブルカルテール大統領が日本を、6月には皇太子殿下がスイスを御訪問になりました。両国の友好親善を目的とする公務でお忙しい中、大統領は鎌倉及び藤沢を訪問、皇太子殿下はスイス西部のベルン州に位置する高地で、美しいアルプスの山々で有名なベルナーオーバーラント地区をはじめとするスイス国内各地を御訪問になり、それぞれ日本の歴史文化、スイスの素晴らしい自然や両国の交流の歴史に触れられました。また多くの方々と接する機会を通じて両国の友好の輪を大きく広げていただきました。

2014年は、このような要人の往来のほか、様々な行事が、年間を通じて、間断なく催されました。スイス側の好意により、毎年7月に開催されるモントルージャズフェスティバルにジャパンデーが設けられ、これ以外にも日本を代表するピアニスト、ヴァイオリニストがスイスを訪れました。能楽、文楽の公演や、数限りない展示会も開催されました。これらを通じて、日本の文化、伝統、歴史がスイスに浸透し、また日本が如何に優れたアーティストに富んだ国であるかもスイスの人々の知るところとなりました。

国と国との友好のためにはやはり人の往来が必要です。現在、約2万5,000人の方がスイスから日本を訪れていますが、より多くの方に日本を訪れていただくためにはとにかく日本を知ってもらうことが重要です。その国を知ることが、その国に関心を持つことにつながり、国に対する関心がその国を訪れる最大のインセンティブとなります。2014年の150周年事業は日本を知ってもらう機会を幅広く提供することができましたし、この観点からも同年はまさに両国にとって交流促進のための画期的な年となりました。

在スイス大使館 特命全権大使 前田 隆平

私の人生において音楽に携わっていくのなら、いつか中欧各国を訪れ、ショパン、リスト、スメタナ…私が憧れる音楽家達が生まれた街に行きたい!物心ついた頃からそう思っていました。

そして2014年『V4+Japan』の親善大使として、ポーランド、チェコ、ハンガリーを訪れる事ができました。各国を訪れたときには『やっと夢が叶った』という気持ちでいっぱいになり、私の目に映るどの国も街中がキラキラとして美しかったです。世界遺産も多い国々は、私の世界遺産好きをもくすぐり、なぜもっと早く訪れなかったのかと思うほどでした。音楽と芸術を愛し、共に生きていることにとても感動しました。この素晴らしさを日本の皆さんにも伝えたい、この気持ちを何とか形に残したいと思い、私の『音楽』で『V4+Japan』のイメージ曲「Shine ~concerto for VISEGRAD~」を制作し中欧への思いを込めました。

また、2014年の11月にこの曲をライブでお披露目できたこと、そしてこのライブにスペシャルゲストとして、ポーランド親善大使のアンナ・マリア・ヨペックさん、ハンガリー親善大使のマテ・カマラスさんをお迎えし共演できたことは、本当に幸せな時間でした。お互いに言葉は通じなくても、『音楽は国境を越える』この言葉を感じることができた瞬間でした。

たくさんの刺激を受け、たくさんの方と出会い、表現することの楽しさを再確認しました。このような機会を頂けたこと、本当に感謝いたします。

今度は是非プライベートでも中欧に行きたいと思っております。

「V4+日本」交流年親善大使

松下 奈緒