5 南アジア

(1)インド29

インドは、アジアとアフリカをつなぐインド洋のシーレーン上の中央に位置するなど、地政学的に極めて重要な国である。また、世界第2位の人口、巨大な中間所得層を抱え、アジア第3位の経済規模を有している。近年インドは「メイク・イン・インディア」などの様々な経済イニシアティブを進め、着実な経済成長を実現してきている。新型コロナの感染拡大によって経済は大幅に縮小したが、新たに「自立したインド」を掲げて製造業振興を通じた経済回復を目指しており、2021年には実質GDPが新型コロナ感染拡大前の水準にまで回復した。また、外交面では「アクト・イースト」政策の下、インド太平洋地域における具体的協力を推進する積極的外交を展開し、グローバル・パワーとしてますます国際場裡(り)での影響力を増している。

日本とインドは、民主主義や法の支配などの基本的価値や原則、また戦略的利益を共有するアジアの二大民主主義国であり、「日印特別戦略的グローバル・パートナーシップ」の下、経済、安全保障、人的交流など、幅広い協力を深化させてきた。日印関係は世界で最も可能性を秘めた二国間関係であり、既存の国際秩序の不確実性が高まる中、その重要性は増している。また、インドは「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」を実現する上で重要なパートナーであり、日米豪印といった多国間での連携も着実に進展している。太平洋を臨む日本と、インド洋の中心に位置するインドが二国間及び多国間の連携を深めていくことは、インド太平洋の平和と繁栄に大いに貢献する。インド太平洋地域の経済秩序の構築においてもインドは不可欠なプレーヤーであり、その意味でも地域的な包括的経済連携(RCEP)協定への将来的な復帰が期待される。

日印外交関係樹立70周年を迎えた2022年には、首脳会談を始めとするハイレベルの意見交換を継続的に行った。2月にオーストラリアで開催された日米豪印外相会合の際には日印外相会談を行った。3月には岸田総理大臣が総理就任後初の二国間訪問先としてインドを訪問し、モディ首相との首脳会談において日印間の首脳年次相互訪問を再び軌道に乗せることで一致し、FOIPの実現に向けた取組を日印や日米豪印などで一層推進していく重要性を確認した。5月の日米豪印首脳会合や9月の故安倍晋三国葬儀の機会に行われた日印首脳会談では、「日印特別戦略的グローバル・パートナーシップ」を発展させていくことで一致した。9月には第2回日印外務・防衛閣僚会合(「2+2」)及び第14回日印外相間戦略対話を行い、いかなる地域においても力による一方的な現状変更は認められず、国際法に基づき紛争の平和的解決を求める必要があることを改めて確認した。さらに、日印間では多くの実務レベルでの協議が実施されており、6月にはインド高速鉄道に関する合同委員会及び日印サイバー協議が実施された。

(2)パキスタン

パキスタンは、アジアと中東を結ぶ要衝にあり、その政治的安定と経済発展は地域の安定と成長に不可欠である。2億人を超える人口のうち30歳以下の若年人口が約65%を占めており、経済的な潜在性は高いが、2022年は6月中旬から9月にかけて降った大雨によりシンド州を中心とするパキスタン各地で洪水被害が発生し、甚大な人的・物的損害が生じ、回復基調にあった経済も大打撃を受けた。

外交面では、インドとは2019年8月のインド政府によるジャンム・カシミール州の特別な地位を認める憲法370条の廃止措置以降、緊張状態が継続している。中国とは「全天候型戦略的協力パートナーシップ」の下、中国の進める「一帯一路」の重要な構成要素とされる中国・パキスタン経済回廊(CPEC)建設に向けて幅広い分野で関係が強化されている。内政面では、4月にカーン首相が下院における不信任案可決により辞職し、その後の指名選挙を経てシャリフ首相が新たに就任した。

日本とは、2022年に外交関係樹立70周年を迎えたことを受け、4月に岸田総理大臣とシャリフ首相が祝賀メッセージを発出した。8月には本田太郎外務大臣政務官がパキスタンを訪問したほか、ASEAN関連外相会議の機会に林外務大臣とブットー外相との間で外相会談が行われた。9月には国連総会の機会に岸田総理大臣がシャリフ首相と首脳会談を行い、二国間関係を更に強化していくことで一致した。また、9月には官民合同経済対話が行われ、二国間の貿易促進や投資環境の改善の方途について意見交換が行われた。

日本はこれまでパキスタンに対し、保健、水・衛生、防災などの分野で無償資金協力を行っているほか、今般の洪水被害対策支援として、テント及びプラスチックシートの緊急援助物資の提供に加え、国際機関を通じて700万米ドルの緊急無償資金協力を決定し、実施した。また、洪水被害により人道状況や治安状況の不安定化が深刻化する状況を踏まえて、同国の安定を確保するため国際機関(世界保健機関(WHO)、国連児童基金(UNICEF)、国連世界食糧計画(WFP)、国連食糧農業機関(FAO)等)への拠出などを通じ、保健・医療、水・衛生、食料・栄養、種・肥料などの分野において約3,898万米ドルの緊急支援を実施した。さらに、2023年1月には秋本真利外務大臣政務官がジュネーブで行われたパキスタン洪水被害に関する支援国会合に出席し、2023年以降も、国内手続を前提に、追加支援として、防災、保健・医療、農業分野を含め約7,700万米ドル規模の支援を行っていくことを表明した。

(3)バングラデシュ

イスラム教徒が国民の約9割を占めるバングラデシュはベンガル湾に位置する民主主義国家であり、インドとASEANの交差点としてその地政学的重要性は高い。外交面では、2017年8月以降、ミャンマー・ラカイン州の治安悪化を受けて、同州から新たに70万人以上の避難民がバングラデシュに流入した(2022年12月末時点)。避難民の帰還はいまだ実現しておらず、避難の長期化によりホストコミュニティの負担増大や現地の治安悪化が懸念されている。経済面では着実な成長を遂げており、2021年の経済成長率は6.9%であった。人口は約1億6,600万人に上り、質の高い労働力が豊富な生産拠点や高いインフラ整備需要を備えた潜在的な市場として注目されており、日系企業数は2005年の61社から2021年には324社に増加している。しかし、電力の安定した供給やインフラの整備が外国企業からの投資促進に向けた課題となっている。

2022年に日本とバングラデシュは外交関係樹立50周年を迎え、2月に岸田総理大臣とハシナ首相が祝賀のビデオメッセージを発出した。また、モメン外相は4月と9月に訪日して林外務大臣と外相会談を行い、9月の訪日では故安倍晋三国葬儀に参列した。7月には本田外務大臣政務官が、11月には武井外務副大臣がバングラデシュを訪問した。

(4)スリランカ

スリランカはインド洋のシーレーン上の要衝に位置し、その地政学的及び経済的重要性が注目されている伝統的な親日国である。内政面では、2019年以降の大規模減税を含む大幅な政策変更や新型コロナ感染拡大による国内経済の停滞などを受け、対内・対外政府債務が増大した。国際収支と財政収支の赤字を背景とした深刻な外貨不足に起因する燃料・食料・医薬品などの物資不足や長時間の停電、記録的インフレなどの経済危機が国民の反発を招き、3月以降ゴタバヤ・ラージャパクサ大統領の退陣を求めるデモが頻発した。7月9日、同大統領退陣を求める大規模抗議活動が発生し、一部参加者が大統領官邸、大統領府、首相官邸を占拠した事態を受け、同大統領は同月13日に国外に脱出、翌14日に辞任した。その後、21日にウィクラマシンハ首相が新大統領に就任した。

4月12日、スリランカ財務省は国際通貨基金(IMF)による経済調整プログラムに沿った債務再編が行われるまでの間、対外債務の支払を一時的に停止する措置を発表した。5月18日には、7,800万米ドル相当の長期外貨建て国債の利払いの猶予期限を迎え、同国初のソブリン債のデフォルトに陥った。スリランカ政府は、IMFとの協議の結果、9月1日、48か月間を期間とする29億米ドル相当の拡大信用供与措置(EFF)についてスタッフレベル合意に達し、足下のインフレ対策や必需品の確保などに加え、歳出入改革、2023年予算の編成、国有企業改革、債務再編など、同合意のIMF理事会承認に向けた取組を進めている。2022年は8%から9%台のマイナス成長が見込まれる中、同国は一連の政策見直しを通じた経済の安定性・持続可能性の回復に向けて取り組んでいる。

経済危機によるスリランカ国内の人道状況の悪化を受け、日本は国際機関と連携しつつ、同国に対し医薬品と食料などを提供する総額650万米ドルの人道支援を含む総額2,270万米ドルの無償支援を実施した。

両国は、2022年に外交関係樹立70周年を迎え、両国内で関連の行事が開催されたほか、8月のASEAN関連外相会議の際には林外務大臣とサブリー外相による外相会談、9月の故安倍晋三国葬儀の際には岸田総理大臣とウィクラマシンハ大統領による首脳会談及び林外務大臣によるウィクラマシンハ大統領表敬、10月には林外務大臣とサブリー外相による外相電話会談が行われた。

(5)ネパール

ネパールは、中国・インド両大国に挟まれた内陸国として南アジアにおける地政学的な重要性を有している。内政面では、11月に実施された連邦下院選挙の結果を受け、12月にダハル首相が新たに就任した。

日本はネパールにとって長年の主要援助国であり、両国は登山などの民間交流を通じた伝統的な友好関係を築いている。

2008年に王政から連邦民主制へ移行したネパールに対し、日本はこれまで専門家派遣を通じて法制度整備やメディアの能力強化を支援するなど、民主化定着・ガバナンス強化に向けた支援を継続している。11月には武井外務副大臣を団長とする選挙監視団がネパールを訪問し、下院選挙の投票所・開票所の視察を行い、選挙が自由で透明かつ公正な形で実施されている模様を確認し、各選挙責任者から投票所・開票所の運営状況や今後の改善点などについての聴取、選挙委員長との会談などを行った。

日本とネパールは2022年に留学生交流120周年を迎え、両国で様々な交流イベントが開催された。

(6)ブータン

ブータンは国民総幸福量(GNH)を国家運営の指針とし、第12次5か年計画(2018年7月から2023年6月)の優先課題である貧困削減、医療・教育の質向上、男女平等、環境や文化・伝統の保護、マクロ経済安定などに取り組んでいる。

ブータンは伝統的な親日国であり、日本とは皇室・王室間の交流も深い。9月には故安倍晋三国葬儀に参列するためワンチュク王女殿下が訪日し、岸田総理大臣との会談が行われ、岸田総理大臣から、農業分野を始め二国間関係を幅広く強化していきたいと述べた。また、11月には武井外務副大臣がブータンを訪問した。

(7)モルディブ

インド洋の戦略的要衝に位置するモルディブは、日本にとってFOIPを実現する上で重要なパートナーである。モルディブは、GDPの約3割を占める漁業と観光業を中心に経済成長を実現しており、一人当たりのGDPは南アジア地域で最も高い水準に達している。新型コロナの感染拡大により観光業が打撃を受けたが、欧米諸国からの観光客数が回復したこともあり、現在はコロナ前の水準に戻りつつある(2022年12月時点)。ソーリフ大統領は、就任以来、インドを始めとする地域の国々との連携を強化し、相互利益を望む全ての国との関係を強化する方針の下で対外政策を進めている。

日本との関係では、2022年に外交関係樹立55周年を迎え、11月に林外務大臣とシャーヒド外相が祝賀メッセージを発出した。また、5月には国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)第78回総会に出席した三宅外務大臣政務官がシャーヒド外相と会談した。9月には林外務大臣とシャーヒド外相による外相電話会談に加え、故安倍晋三国葬儀の機会に外相会談を実施し、FOIPの実現に向けて一層緊密に協力することで一致した。また、12月には武井外務副大臣がモルディブを訪問した。

皆さんは、南西アジアと聞いて何をイメージしますか。カレーでしょうか?もちろんカレーはこの地域の代表的な料理ですが、それだけではありません。「南西アジア」の7か国であるバングラデシュ、ブータン、インド、モルディブ、ネパール、パキスタン、スリランカは、古代文明や豊かな自然・文化に恵まれた個性に富んだ国々であり、日本との関係も実は深く長いのをご存じでしょうか。

南西アジア各国は、日本と古くから友好関係を築いてきた親日国です。2022年、日本はそれぞれの国との間で記念の節目(注)を迎えることから、同地域との交流を更に深めるため、2022年を「日本・南西アジア交流年」と名付け、日本と南西アジア各地で様々な関連行事を開催しました。

1月に行われたキックオフイベントでは、本田太郎外務大臣政務官が南西アジア各国の駐日大使などを招いて、「書き初め会」を開催しました。参加者は、日本・南西アジア交流年の始まりを祝し、また、日本と各国との友好関係が更に深まることを祈念し、交流年への思いを書き初めで表現しました。本田外務大臣政務官は「交友知香」と書き、南西アジアの国々の芳醇(ほうじゅん)なスパイスの香りや、書き初めをしている最中(さなか)に漂う日本の伝統的な墨の香りを通じて、友好が深まることを祈念すると述べました。

10月には、東京・下北沢で行われた日本最大級のカレーフェスティバルに参加し、日本と南西アジア共通の食文化であるカレーを通して、日本と各国について情報発信をし、交流の促進を図りました。

また、この交流年の期間中、日本と南西アジア各国の様々な団体から申請のあった催しを周年事業として認定し、公式ロゴを使用してもらい、記念の年を盛り上げました。

平和と友情の象徴であるハトが折り紙で表現されたこのロゴマークには、日本と南西アジア諸国の友好関係の更なる発展への願いが込められています。

さらに公式Twitterアカウント「外務省員 ミナミ・アジア子」を通じて、多くの方に南西アジアを身近に感じてもらえるよう、各国の日本大使館が行うイベントの様子、南西アジアの珍しい情報、同地域に関わる外務省職員こぼれ話などをお届けし、およそ3,000人のフォロワーの方に親しんでいただきました。

悠久の昔から今に続く日本と南西アジアの交わりは、2022年の交流年を通じて、更に絆(きずな)を深め、良きパートナーとして次のステップへと歩み始めました。

(注)2022年の南西アジア各国との具体的周年

・日本・バングラデシュ外交関係樹立50周年

・日本・ブータンJOCV派遣取極締結35周年

・日本・インド外交関係樹立70周年

・日本・モルディブ外交関係樹立55周年

・日本・ネパール留学生交流120周年

・日本・パキスタン外交関係樹立70周年

・日本・スリランカ外交関係樹立70周年

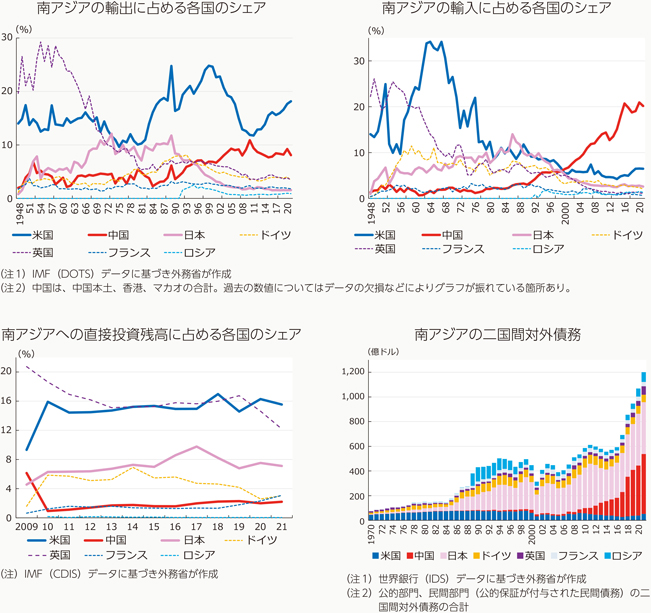

・貿易:近年、輸出先としては米国が首位。米国のシェアは2000年頃から低下していたが、2010年代に入りインドからの輸出が増加し米国のシェアは再び上昇している。一方、輸入面では近年中国のシェアが増大。2021年ではこの地域の輸出に占めるシェアにおいて日本は第19位、輸入では第11位2。

・投資:インドへの直接投資残高だけで域内全体の約9割を占め、インド向けの投資が大きい米英のシェアが大きく、日本も一定のシェアを有する。なお、インドへの投資国はモーリシャスが首位となっている。中国はパキスタン、スリランカ、ネパール向けで存在感があり、また、ネパール、ブータンでは地域大国であるインドからの投資が多い。

・金融:2010年代に入りパキスタン、バングラデシュ、スリランカなどで対中債務が増加し、2021年時点で中国が最大の二国間債権国になっている。日本は中国に次いで第2位。

1 本データに関する留意事項について179ページ参照

2 本グラフでは日米中など一部の国のみ表示しているが、文中の順位はデータが入手可能な全ての国・地域(当該地域の国・地域を含む。)における順位

29 2023年3月の岸田総理大臣のインド訪問については外務省ホームページ参照:

https://www.mofa.go.jp/mofaj/s_sa/sw/in/page1_001534.html